东北人全家人睡在一个炕的话不尴尬吗?

说说我家邻居大娘吧,这两年一直跟闺女和姑爷住在一个炕上,她来我家闲聊时,就说到了这个让人尴尬的问题。

其实,大娘家不是没有空闲的屋子,也不是一直都跟闺女和姑爷住在一个炕上的。大娘有4个女儿,一个儿子,儿子在外地,女儿们也都住在市里。

原来就老两口住在农村,可是,大爷去年得脑中风去世了,大爷去世以后,大娘一个人住就害怕。儿子一直劝大娘去同住,大娘不肯,说除非儿子再给自己生个小孙子,让她有事做,她就去。其实,大娘不是非要让儿子生二胎,其实就是不想去,给儿子初难题,儿子也不恼,只能由着母亲。

就这样,大女儿和女婿,就搬回农村陪大娘一起住,几个女儿都很孝顺,轮着陪伴母亲,自从大爷去世后,从来没让母亲自己住过。

几个女儿中,大女儿和大女婿陪的时间比较多,大娘是个能干的老太太,儿子女儿条件都好,大娘也还是自己种地、养猪,从来没有放弃劳作。大女婿在这一点上倒是跟老太太很像,都是勤快人。虽然人住在市里,每次回到农村,不进屋,第一件事就拿起扫帚打扫院子干活。一家人的感情很好,真是全村里人都羡慕。

可是,虽然感情好,大娘还是觉得和姑爷住在一个炕上不方便,晚上睡觉都穿的很严实。聊天中,大娘总是说,自己也不能总害怕,拖累孩子,已经让她们回去了,但是孩子们不放心,还是坚持要陪着母亲。不得不说,大娘的儿女们对母亲的孝敬堪称典范,值得学习。

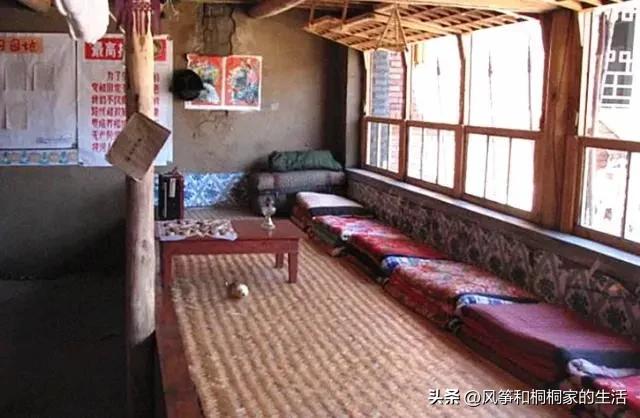

其实,现在农村的生活条件好了,一家人住在一个炕上的情况并不多,大多数家庭炕大,不是因为要住的人多,而是为了宽敞。实际居住情况都跟城里一样,都是分着屋子居住的。

东北人全家人睡在一个炕的话不尴尬吗?

火炕也被称为土炕,不光东北有,在华北和西北也有。

作为一个睡土炕长大的西北人,我来谈一谈土炕上的那点事。一家人睡一个土炕,在西北一带是一件司空见惯的平常事情。

虽然我不是东北人,但炕上的那点事情还是一样的。在我的老家,土炕是每家必不可少的家当,没有什么都不能没有土炕。

我们住的是窑洞,尽管我们也属于陕北地区,但窑洞形式却与陕北截然不同。陕北的窑洞大多是从土坡直接往里钻眼即可。

这种窑洞通常很小,制作比较简单。而我们的窑洞是在平地上用土往起箍,然后将箍起的土堆削出半圆柱,盖砖掏土即可。

这种类型的窑洞比较宽敞高大,与之配套的土炕也是很大。小时候的土炕都是用倒出来的土块制作而成,时间长了会倒塌。

到了九十年代初,土炕全部由砖和水泥来制作,保温性能更好,温度传递的很快。冬天塞上玉米杆一烧,马上就会热起来。

那时候农村用火炉取暖的人家非常少,因为买不起煤。土炕就成了冬天取暖的唯一选择,每次半夜起来要给炕添加柴火。

一家人全部都睡在土炕上,头朝外脚朝里,所有的衣服都要塞到脚底下的被窝里,这样第二天早上穿起来不会冷。

我们家的炕挨着睡,大概能睡六七个人。小时候父母都睡在窗台底下,因为那里比较冷,我们小孩都睡在里头热的地方。

我们村的窑洞每家至少都是两眼,绝大部分是三眼窑洞,孩子多的家庭有四眼或六眼的窑洞,在孩子较小时只用一眼窑洞。

尽管有些窑洞可能暂时用不上,但几乎每个窑都有土炕。过年过节有亲戚来了,晚上就会睡在其它窑里。

当客人很多时,通常采取男女分睡的方式,即男人睡在一个窑洞,女人和孩子睡在另一个窑洞,这样既方便聊天又不尴尬。

等孩子到了五六年级时,通常都会离开父母的土炕,搬到隔壁的窑洞去睡,但类似烧炕之类的工作还是父母在操办。

等到结婚娶妻时,家里就会分给你窑洞,如果儿子多,则会将老家分家出去,重新盖新的窑洞,如此不停的反复循环下去。

全家人睡在一个炕上尴尬吗?一点都不尴尬,城市人知道孩子大了分床睡,农村人照样也会,不会在孩子大了还睡在一起。

东北人也是如此,再困难的家庭在孩子大了时,也要想办法创造条件,要么给孩子隔出小间来住,要么就重新盖房分开住。

东北的老房子最少都有两个睡觉的屋和两个炕,男孩子都会挤在一个炕上,而女孩会睡隔间里,老人们则会睡在另一屋里。

这与城市的楼房是一个道理,住一室一厅的人家还能因为这个不过了?就算你家有住别墅,那卧室不好是一间挨一间吗?

一家人睡在土炕上,没有什么可大惊小怪的,哪个孩子小时候不和父母睡呀。农村的土炕是串联一家人感情的最好纽带。

睡过炕的孩子,都对炕有一种无以言表的感情,那是一种安全和温馨感。大多都有尿炕的不堪经历,但绝没有尴尬一说。

我从出生就睡炕,一直睡到初中毕业,从来没有尴尬之处。我想东北人可能与西北人一样,对炕情有独钟但绝不会尴尬。

东北人全家人睡在一个炕的话不尴尬吗?

我是东北人,我们全家六口人睡在一铺炕上不尴尬,很温暖,很幸福,很让人怀念。

1、先说说东北人为什么睡炕?

因为冷,太冷了!

小时候的东北,冬天的气温比现在的冬天冷很多,那真是天寒地冻,滴水成冰,零下36、7度很正常,有时候下暴风雪,气温超过零下40度,你在外面吐口唾沫,在地上立刻就冻成冰块。在外面走一回,鼻子都要冻掉了。

这么寒冷的天气,在房间里根本不能睡床,太冷,所以睡炕。因为炕是可以用柴禾、木头、煤块能烧暖和的。

2、东北人怎么搭炕?

在我们小城,30多年前,老百姓基本都住平房,没有几栋楼房。小城的街头巷尾,总有人用白灰在某一个胡同口的电线杆子上,写着两个大字:“搭炕”。什么意思?就是这个胡同里住着一户会搭炕的手艺人。

东北的炕,都是土坯搭成的。一般人不会搭炕的。47年前,我父母在城郊老七中后院自己盖了一间半的平房,他们就请师傅来搭炕。师傅搭好的炕是很好烧的,炕热得快,又不会呛烟。

3、东北人怎么烧炕?

东北人的炕不是搭在房间的北侧,就是搭在房间的南侧,一铺炕,什么意思?有些人可能不懂,一铺炕,就是从房间的东侧一直搭到房间的西侧,就是通长的一铺炕。挨近炉火的炕的一侧,叫炕头;炕的最末,也是挨近烟囱的地方,叫炕梢。炕边铺一块光滑的一尺宽几米长的木板,叫炕沿。

炕怎么才能烧热呢?因为师傅搭的炕里,有炕洞。烟火从炕洞里走,直接从炕梢的烟囱里飘出烟,把热气锁在了土炕里,所以土炕是热乎的。

怎么烧炕呢?烧炕有三种方式:第一种,在炕头的最下面留个烧柴的炕洞,我乡下奶奶家就是这种烧炕的方法,每天傍晚时分,将秋天晒开的庄稼棵子抱回屋里一捆,把柴禾塞进炕洞,点燃一张纸,塞进柴禾下面,点燃柴禾。

炕洞里有风,就把柴禾吹着了,火就烧进炕里,烟从炕洞里穿过,从烟囱里爬上去,从屋顶上飘出。

第二种烧炕的方法:是在屋里的炕洞下面安装一个炉子,有的是铁的,有的是土坯搭的炉子,把炉子用柴禾和煤点燃,烧炕。我家就是这种方法烧炕。

第三种方法是在厨房烧炕。厨房搭个炉灶,上面扣一口大铁锅做饭用。这个炉灶的烟也是从炕洞里走过,从烟囱飞出,所以一旦在厨房做饭,也能把屋里的一铺炕烧热。

4、东北一家人是怎么睡在一铺炕上的?

我们家姐弟四人,加上父母,一共六口人,在我们姐弟都还很小的时候,全家六口人是睡在一铺炕上的。不会有尴尬,只觉得很温馨,很温暖,很快乐。

家里的炕头是烧得最热乎的,炕头是归爸爸睡的,因为爸爸在这个家里付出最多,他挣的钱最多,家里院子里的活他干得最多,那时候我家还养猪养鸡,搞点副业,让生活水平提高一点,出苦力的活都是我爸爸做的。所以,爸爸就睡在炕头。

妈妈原先是挨着爸爸睡的,后来妹妹出生了,妹妹就睡在妈妈和爸爸中间。再后来,弟弟出生了,弟弟就睡在妈妈和爸爸中间。

我是睡炕梢。炕梢最冷,但炕梢不被人打扰,所以我睡“炕梢”。我睡炕梢有一个原因,是因为我小时候特别爱睡觉,我老妈给我起个外号:“大觉迷”,这个觉,是睡觉的觉。

我老妈总给我起外号,大觉迷,二胖,二傻,都是我的昵称。我睡在炕梢是因为晚饭后大家都围在炕头父亲的身边听他讲故事,而我呢,爱睡觉。如果我睡在炕头,到时候晚上睡觉,还得把我挪走,于是,我妈一看我听故事的时候,眼睛睁不开了,身体直打晃,我妈就喊我:“小红,别坐着睡觉,赶紧捂被子,你先睡。”

那我就睡“炕梢”吧,不影响别人在炕上走动。

5、一家人睡在热炕上的情景,温暖至今,难以忘怀

我的爸妈都是普通的工人,白天都要上班,晚上回家之后,做饭扫地洗衣服,还要喂猪喂鸡,收拾院子,砍柴收煤,干不完的活。

我的姐姐几乎是个完美的女人,她在学校是学霸,在家里特别懂事,啥活儿都干,还不让我干,可护着我了。一到星期天,早晨我姐姐起床,就对我们全家人说:“把脏衣服都脱下来,我给你们洗。”

我要帮我姐姐干活,我姐姐说:“不用你帮,这点活我一会儿就干完了,你跟老弟老妹玩去吧。”我姐姐不仅洗衣服,还做饭。她一边干活,还一边背课文,可用功学习了。

小时候学校功课不那么紧,冬天的时候下午放学早,三四点钟就回家了。我们姐弟就帮着父母点燃炉子,把一铺炕烧热,屋子就热了。那时候没有暖气,一铺大炕,这就是“暖气”。我们还在炉子上用铁锅熬粥做晚饭。

晚饭后,我的爸爸收拾完外面的活儿了,他就盘腿坐在炕上,给我们唱歌。我爸爸年轻时候当过五年兵,他唱的都是部队里的歌。我姐姐就跟着我爸爸学唱歌。夜里,窗外白雪纷飞,屋内,滚热的炕头上,爸爸带着四个孩子唱歌,那情景一想起来,就很温暖很温暖。我妈妈则坐在炕上织毛衣,不时地跟我的爸爸逗哏几句。

我爸爸还给我们讲故事,讲古人的孝顺,讲古人精忠报国。但我没记住多少,因为我一般到讲故事的阶段,我就困了,睡着了。睡梦中就觉得我姐姐和我妈一起拖着我走,从炕头拖到炕梢,把我塞到被窝里。我有时候故意装作睡着了,就喜欢我姐姐和我妈妈拖着我,把我拖到被窝里睡觉,特别幸福的感觉。

6、孩子大了,分房睡

我们大一些了,我爸觉得睡在一铺炕上睡不开了,也不太方便,家里姑娘多啊。我爸和我妈就在房子的东头,又接出一间房子。东屋是父母住,西屋是我们姐三个住,东西屋中间的走廊里,隔出一个小屋,我弟弟睡单间,这样孩子们做功课都不会被打扰了。

不过,晚饭后的幸福时光,依然还保留着。我们一家人还挤在父母东屋的热炕上,聊天,说话,玩扑克,尤其是过年的时候,最热闹。我姐姐上大学之后,每年寒假回来,一家人都挤在父母东屋的热炕上,关灯很久了,大家还不睡,聊天没聊够。

最后,我妈严厉地说:“睡觉!谁也不许说话了,要不然明天早晨该起不来了!”

母亲大人发话了,我们姐弟四人只好把想说的话,留待明天再说吧。

窗外,大雪纷飞,屋内一家人睡在热乎乎的炕上,真是幸福极了!

写在最后:

东北人全家人睡在一个炕上,不仅不尴尬,还很温暖,很幸福。一家人在一起,有聊不完的话,有说不完的事,笑声不断,歌声不断。

我真是很怀念几十年前住平房,跟父母姐弟睡在一铺大炕上的情景,如果时光可以倒流,我最愿意回到那个旧时光里。

东北人全家人睡在一个炕的话不尴尬吗?

东北大连是我的第二故乡,刚随军那几年正赶上部队营建翻修家属院,于是在金州三十里堡的某个屯里租房住。屯的位置和部队家属院就一墙之隔,老乡把家里靠外一间配有土炕的厢房用于出租,到晚上纯朴的房东还会亲自过来帮忙生火炕,房东媳妇杨嫂白天卖豆腐,晚上没事会来火炕上陪聊闲,因军人老公吃住在连队除周末基本不回家,故杨嫂聊累,就在这边火炕上睡到第二天早晨天亮,大哥叫她卖豆腐去了,才急匆匆地闪人。

入冬到隔年的夏天,虽只临时租住了一年多一点点,杨嫂讲小前睡炕的尴尬,欢声笑语400天从未间断,还了解到东北农村生活的一些旧的习俗,涨了不少见识。杨嫂说早因家穷为节煤节能,整个冬天,全家人都挤在大概用半间屋子盘的一个大炕上,父母睡炕尾,老人孩子睡暖和的炕头。晚上一不小心就起锚,炕上直冒着热气,那味呛鼻子,父母总说小孩的童子尿治腰疼,常让哥哥姐姐与尿炕的弟弟妹妹交换位置,杨嫂说她与父母没少睡尿坑,搞得第二天上学都有尿味。

记忆最深的是某次,杨嫂说她娘家以前那屯里的邻居,隔壁王伯家,有天王伯女儿挺大肚子回娘家了。王大伯和王大娘老两口睡在火炕正中位置,左边靠里是大儿子一家两大人加四小孩六人,靠外是小儿子一家四人,又另上杨嫂家借床被给女儿睡在其右边的位置,那时期也不计划生育,大大小小十几口人都挤睡在一铺炕上没觉尴尬。夜半时分,远道而归的姑爷找了过来,因长时间不见媳妇。于是一整晚都闹有动静,大嫂隔天抱怨妹夫真个不是人,说小姑早产全都耐妹夫造成,那么大的肚子竟然也折腾半宿,是夜无眠。

故事还没讲完,直笑得我肚子疼,杨嫂还常怪我笑点低,这人还讲不讲理?其实东北人睡土炕不单单是为节约,反而更拉近了家人间的感情和距离,即便多少年后,想起那段岁月还会是那样的温馨。而我自己的腰肌劳损在睡土炕那年,完全没感觉~感谢题主的问题,让我在二十年之后重温那次难忘的租房经历,使我对土炕及东北的乡亲,有种特别地亲近和神奇美好的记忆!东北人全家人睡在一个炕的话不尴尬吗?

我说说我们家吧!我父母和大哥大嫂一直挤在一个炕上,在一次和大嫂的谈心中,大嫂说出了她心里无奈,母亲也抱怨着尴尬。

我们家以前,父母及爷爷奶奶,加上九个孩子,一共13个大人,家里两个炕头,一直这样睡。那时我们都小,倒不觉得什么,感觉人多睡一个炕上热闹。

后来我们都大了,有的成家,有的出去上学,有的出去工作,家里人少了,父亲把另一间屋子的炕拆了,太占地方。

大哥大嫂结婚后,一直和父母住一起,睡一个炕上。他们结婚比较早,那时我小,什么都不懂,大学毕业后,大哥大嫂的孩子也大了。

一次和大嫂聊到这个问题,当然是以开玩笑的方式说起的!我当时是这样和大嫂说的:你和我哥有没有真正亲热过?

可能当时我问得太直接,或者是问到大嫂的痛点了,大嫂当时真是眼里闪烁着泪花!我知道我说错话了,我对大嫂说对不起,大嫂缓过一会儿说:我……这辈子算白活了,真正的亲热,不知道是什么意思!跟了你大哥后,就回到村里,从来没有属于我们的独立私密空间。

我知道这些年,的确不容易,全家大小挤一起!我说:你们完全可以单独住!

大嫂说:单独住?住哪里?住牛圈吗?你哥根本没有那种想法。他愿意和大家挤在一起,他就没志气,自己立不起门户。不过这些年过去了,我习惯了。习惯了和老人住一起,互相有个照顾,他们帮我带孩子。如果我真不和他们住一起,我不放心他们,二老更不习惯没有我们的日子,二老只有跟我住一起他们才习惯,才踏实!别看有八九个子女,其他的他们谁也不跟,但是别人都不接受他们。

然后我和母亲聊天,母亲也抱怨说:真是难为你嫂子了,年纪轻轻的和我们一起受苦!连个好卧室也给不了她。我也身为女人,常年和公公婆婆挤一起,连睡觉时都裹得严严实实,心里很憋屈。你嫂子自从来我们家,没有过自由,有时我和你大(父亲)有空就去亲戚家或者去你几个姐姐家住几天,给他们一点空间。

本来我不打算在村里给盖房子,介于父母哪都不去,我决定给他们把房子盖好!其中专门给大嫂准备一间大卧室,给买的新席梦思床,结婚时什么都没有,现在我给补上,大嫂很感动。

但是到了冬天,他们又挤回老屋去,离不开炕,炕上暖和,习惯了炕上的生活,北方人对炕的情节大家不了解,别看小小一个炕,可是万能的,睡觉在炕上,吃饭在炕上,聚堆聊天在炕上,打麻将在炕上,做饭在炕上。

所以全家都睡在一个炕上,没有尴尬,是一种习惯,一种情节!后来我在县城买了房子,让大哥大嫂去住,让他们去县城找工作,大嫂不去,她适应不了城里生活。她更放心不下我父母,我父亲前年生病,医生让父亲少吃肉,减少饭量,一定要减体重,不然随时会窒息。

我大嫂每天监督父亲,给父亲固定一个碗,每顿就那些饭菜,够也是这些,不够忍着,刚开始父亲和大嫂吵吵,大嫂也愿意做这个恶人,硬是逼着我父亲减了40斤,现在身体状态特别好。大嫂说如果不是她在父母身边,父亲现在不知道是什么样。

大嫂说:我也愿意过清静日子,我也愿意享受自己的小天地。但是父母在,容不得自己想干啥就干啥,挤在一个炕上,即使不方便,即使尴尬,但是可以克服。如果有违孝道,到时就不是克服,而是一辈子的遗憾,遗憾是克服不了的。我自己有两个孩子,我只是给孩子们做榜样!

现在要是回农村,炕已经很少了,生活都提高了。我所说的这种情况,只限于家庭条件差的,家庭条件好的,屋子多,各方面优越,都有独立的房间。或者是老人,上点年纪的睡一个炕,年轻人有单独的房间。

东北人全家人睡在一个炕的话不尴尬吗?

作为东北辽东农村长大的八零后,我简单说说吧!

你说的还真是存在的,因为当时没办法,我们八十年代初出生的这一代农村的孩子很多人应该都有这样的经历相同的经历,我们小时候家里穷也没有大房子,也没有两间或三间房,就是一间很普通的土房,加一个小外屋(偏撒子),也可以叫厨房或者外屋地,里屋只有一铺炕,而且也很窄,(170cm✖️200cm)我家四口人住,那时候年龄也小,睡起来感觉不太挤,但是我记忆中我爸睡觉枕头总是掉地上,后来睡觉时候在炕沿边当一个凳子,把枕头放在凳子上,这样长度就够了,如果要是睡四个大人我想可能翻身都费劲,墙壁跟棚顶都是报纸糊的,每年春节都会打浆糊重新在糊一层新的报纸,我记得地面都是泥地,而且不是平的,坑坑洼洼的,我妈每次扫地了费劲了,还得喷点水,房子太老旧抗寒能力极差,我记得冬天晚上睡觉身下被窝很暖乎,但还是冻耳朵,因为整个头都可冷了,有时候戴棉帽子睡觉或者把头全部放到被窝里,下雨天的时候外面大雨屋里肯定也是小雨,或者滴滴答答有多处漏雨,这时候我妈就会把洗脸盆,饭盆或者水桶拿进来接住漏雨滴水的位置,有时候整宿下雨我们都没办法睡觉,试过坐着睡,还有印象最深的就是我家的棚顶一到了晚上老鼠就开会了,扑通扑通的到处乱跑,乱串,声音特别大,有时候老鼠也打闹,声音都特别清楚,一般在这种时候我爸就会用自行车圈里面的钢条隔着报纸糊的棚顶去扎老鼠,(钢条都是处理过把前面磨成尖尖的),有一些记忆都模糊了,我在农村生活了整整十四年,现在想想都是回忆…如今的小孩一定理解不了这些!

至于你说的是否尴尬不,我觉得当你没有选择的时候一切都不觉得尴尬了,因为有的家庭吃喝都成问题,所以也是因为儿时的生活环境让我在小时候就知道自己内心未来想要什么,怎么去做,也是因为十四年的农村生活磨练了我的意志力,磨练了我的生存适应能力,这些经历对我日后出来打拼提供了最好的基础,如今离开农村已经23年了、在香港生活也有十多年了,就先说到这里吧!也祝福所有在外打拼的农村人加油,努力!

内容仅供参考,如果您需解决具体问题(尤其法律、医学等领域),建议您详细咨询相关领域专业人士。

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请与我们联系,我们将及时删除。