水浒第一个登场的好汉,勇冠三军武艺盖世,为何会弃家逃亡?

人,决不能在逆境面前屈服,当狂风在你耳边呼啸时,你只当它微风拂面;当暴雨在你眼前倾泻时,你只当它屋檐滴水;当闪电在你头顶肆虐时,你只当它萤火流逝。

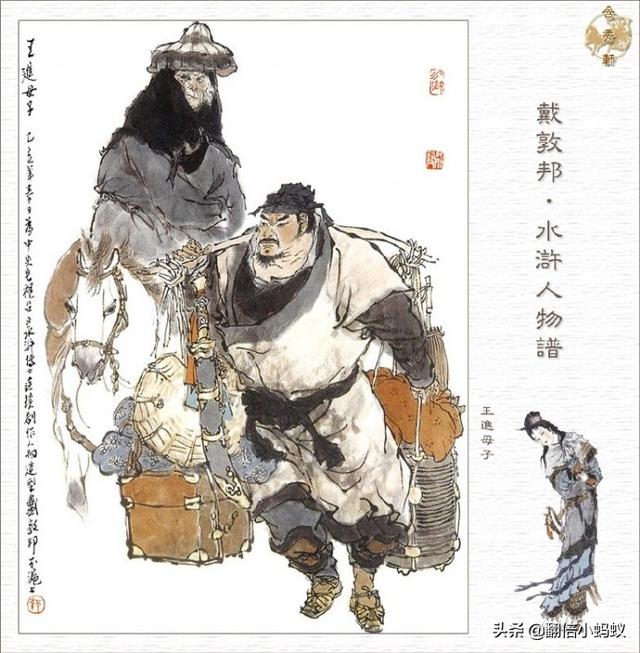

阁下题中所描述之人乃是八十万禁军教头王进。有不少读者对王进抱不平,觉得这么厉害的人物就算不去上山落草怎么也得代表朝廷攻打梁山,怎么施老给他设定了一段“隐居”的剧情。其实这是有其他含义的,《水浒传》之所以能成为四大名著之一,靠的并不是仅仅是打打杀杀的暴力美学,更不是让我们去批判宋江这样的“投降派”,全文的每个剧情,每个地名,甚至出现的每个人名都有所隐喻。除去第一章楔子不谈,教头王进可以说是正文出现的第一人,并且王进是引出史进的人,王进,亡尽,一开场便喻示梁山好汉最后的结局。

王进传授史进武艺,把一个只会花拳绣腿的愣头青带到了觉醒,之后投奔延安老种经略相公,至此就再也没有出现过。之后的剧情,史进曾试图找师傅,但没找到,却找到鲁达。所以说到这里大家也知道了王进的作用了:

1、衬托大宋群臣之奸邪,当然主要是高俅;

2、“承上启下”的作用,引出史进、鲁达,史进,谐音始进,历史开始前进,也确实是最开始由史进引出其他好汉的。当然用方言读也可以谐音为“死尽”,也是对众好汉结局的一种暗示。

3、引出林冲的悲剧,林冲得罪高俅后没走,而王进却及时抽身,形成对比。

《水浒传》里直接登场亮相的禁军教头有三位,王进、林冲、林冲的老丈人张教头。但就是这样三位大宋武艺的领军人物,却落了个走的走,死的死,流放的流放的下场。

当然有不少读者一听到“八十万禁军教头”这个名号时,都觉得逼格很高,官职也很大,这一点其实还是有出入的。众所周知宋朝向来重文轻武,武将的地位本来就不高,更何况教头呢,而“八十万”是北宋鼎盛时期的士兵数字,后期可没有这么多。也正因为教头的社会地位比较低,高俅才敢明目张胆的陷害王进、林冲。既然王教头在《水浒传》中打了酱油,那么一些水浒铁杆粉在编写的衍生小说当中就得让王进大放异彩了。在清代小说家俞万春的《荡寇志》中王进作为雷部三十六将之一宣布复出,并用一番忠义之词硬是把林冲骂的口吐鲜血。

当时梁山的状况可以用“风中残烛”来形容,林冲作为当时梁山上仅存的上将,他带领将士们打头阵,对手就是同样做过八十万禁军教头的王进。二人立场不同但也曾同朝为官,王进以前辈的身份想教训林冲几句,但此时的豹子头早已不是那个稳重的林教头了,提矛便刺,与王进大战二百回合不分胜负。等到林教头的坐骑乏了,决定回阵换马时王进一把叫住了他,继续玩口水战,又说出了当年高俅陷害之事。林冲怒气未平,看见王进不退,便也勒转马头看着王进道:

“这事都休提了。朝廷用了奸臣,害尽良人受苦,直到无路可投,只好自全性命。你不曾亲尝其境,还来说些什么。”王进哈哈大笑道:“好个自全,如今全得全不得,只教你自己思想!至于你说我不曾亲尝其境,足见你糊涂一世。你做的是殿帅府教头,我做的也是殿帅府教头;你受高俅的管束,我也受高俅的管束;高俅要生事害你,高俅何尝不生事害我?我不过见识比你高些。不解你好好一个男子,见识些许毫无:踏着了机关,不会闪避;逼近了陷阱,尚自游衍。以致拷打监囚,受尽许多苦痛;贬解收管,吃尽无数羞惭。贼配军,人人骂得;好家声,个个羞称。即此一事,你我比较起来,天渊悬隔。如今事已到此,且休来责备你。可怪你一经翻跌之后,绝无显扬之念,绝无上进之心,不顾礼义是非,居然陷入绿林。难道你舍了这路,竟没有别条路好寻么?就说万不得已,暂时容身,也当早想一出离之道。朝说招安,晚凉州郡;晚说招安,朝抢村落,这等处所,岂有出头之日?你又不生眼珠,死挨不去,随着那般不肖狂徒,不轨不法,横行无忌,豺狼野性,日纵日长!”事实证明,攻心为上攻城为下,可怜英雄豹子头,一生从无败绩,却终于败在了这番唇枪舌剑下。口吐鲜血,翻身落马,朱富忙上前就得林冲,之后回到山寨之后,林教头不言不语,神气溃散,病情一天比一天重。半月之后,朱仝雷横从盐山回寨,带来了林教头日思夜想的东西——高俅的头颅。众人觉得林教头大仇已报定能重整旗鼓,但林冲毕竟是怨气已深,不看则已,看了之后怒由心生,将高俅首级扔出窗外后,豹子头狂叫一声,倒身仰卧而绝,结束了自己曲折的一生。

历史上的王进,也是北宋的禁军将领,因在京城得罪了高官,于是逃到到延安小种经略府的故人那守边关,之后在西北,王进领兵和西夏的有过战斗。后王进又投靠河北种师中和种师道,担任大军先锋,在后来的太原战役中,随同种师中于沙场力战而亡。

文/车逻辑的逻辑

一个可攻可受可萝可御可能会专注文史的自媒体~

水浒第一个登场的好汉,勇冠三军武艺盖世,为何会弃家逃亡?

王进水浒中第一个登场的好汉,武艺盖世,东京人氏。曾是东京八十万禁军教头,京城有名武师王升的儿子,家传使棒绝技,名满京城。

高俅在未发迹时,曾学使枪棒,被王升一棒打翻,三四个月将息不起,从此结仇。

高俅发迹后当了太尉,王进正属他管,高俅要报仇。借故痛打了王进,要置王进死地。

自古道:不怕官,只怕管。王进想:“俺如何与他争得!怎生奈何是好?”

王进想着回到家中,对老娘说了此事。母子二人抱头而哭,幸亏老母有智慧,老娘说:“我儿,三十六计,走为上计。只恐没处去?”王进道:“只有延安府老种经略相公镇守边庭,他手下军官,多有曾到京师爱儿子使棒的好多,何不逃去投奔他们?那里是用人之处,是可以安身立命。”

娘儿两商议定了,当夜母子二人,收拾了细软银两,王进扶娘上了马,趁五更天色未明,悄悄出了西华门,望延安府去了……

王进携老母逃离东京,路过史家村,传授了史进武艺,他是“九纹龙”史进的师傅。然后投奔延安府老种经略相公处去了,而书中再也无提起……

水浒第一个登场的好汉,勇冠三军武艺盖世,为何会弃家逃亡?

题主这一问,实在是令我“细思极恐”。为什么呢?

《水浒传》第一个登场的好汉是谁,题主没有交代清楚。如果从“好汉”这个概念来理解,我认为是朱武。因为,“洪太尉误走妖魔”中的洪太尉与朱武组成了“朱洪武”。这应当是《水浒传》第一个“暗出场”的好汉。

第一条“明出场”的好汉,则是九纹龙史进。但是,说史进“勇冠三军武艺盖世”则又不对了。那么,题主是不是说的渭州城小种经略府提辖鲁达呢?鲁达可谓“勇冠三军,武功盖世”的好汉,而且,也因为打死了郑屠而出走了。

那么,题主问的是不是鲁达呢?恐怕也不对,鲁达虽然逃亡了,但他哪有家?

既然如此,题主到底说的是谁呢?

“好汉”不是随便叫的我觉得,题主问的应当是九纹龙史进的师父,八十万禁军教头王进。但是,题目中的三个条件,似乎都与王进不相符。王进不是“好汉”,勇冠三军、武艺盖世也值得商榷。

施耐庵没说王进是“好汉”。《水浒传》中的“好汉”主要指梁山的好汉,包括王伦、晁盖在内,都是“好汉”。

林冲上梁山时,朱贵带着他来到聚义厅,施耐庵这样写道:中间交椅上坐着一个好汉,正是“白衣秀士”王伦。

晁盖做了寨主,大家重新排了座次,书中说:梁山泊自此是十一位好汉坐定。

顾大嫂、孙二娘、扈三娘都不是好汉,而是“女头领”。扈三娘上梁山后,每次排座次,书中便说有多少头领,而不再说是“好汉”了。第一次攻打大名府,扈三娘、带领顾大嫂、孙二娘出战李成,写的是“女将”。而在同一回书中,李逵与项充、李衮出战时,却是这样写的:东阵上只见一员好汉,当前出马。

施耐庵对“好汉”一词的用法十分讲究,不是所有的有点本事的人都叫做“好汉”。

江湖上只有一个被冠以“好汉”之名的武将,那就是祝家庄祝氏三杰的师父栾廷玉。在打扫战场,清点战果时,宋江叹息了一声:“只可惜杀了栾廷玉那个好汉”。

王进在书中没有一处说他是“好汉”,因而,王进便不是“好汉”。

我这样说,并非与题主抬杠,而是搞清楚王进是不是“好汉”,才能讲明白此人为何会弃家逃亡。

王进是不是勇冠三军武艺盖世我先打个比方。

每年的高考,都会有很多学霸脱颖而出,考上北大清华等等一流学府。但是,他们的老师都是北大清华毕业吗?或者,每个老师都必须是出自比清华北大更牛的学校吗?

王进不过是东京八十万禁军教头,教出了史进这样一个好学生而已。史进能在半年时间内精通十八般武艺,最终能进入梁山八骠骑,证明王进的教学能力非常高,武艺也非常强。

但是,不能排除史进本身对武学的酷爱。史大郎酷爱武艺的程度,梁山谁也不及他,竟然达到了气死母亲的程度。兴趣是最好的老师,加上名师明师点拨,史进很快就成了一流高手。

操刀鬼曹正是林冲的徒弟,此人只知道杀猪屠羊的,哪里及得史进这般专心致志?

弈秋教徒弟,一人专心致志,另一人一心以为有鸿鹄将至,思援弓缴而射之,虽与之俱学,弗若耶。如此,能说王进的武艺一定比林冲高?

王进是禁军教头,一般是不会出征打仗的,书中确实也没写到哪家禁军教头上阵单挑过。如此,凭什么说王进“勇冠三军”?

《水浒传》中梁山好汉堪称“勇冠三军”的人只有一个,那就是鲁达,也就是后来的花和尚鲁智深。

鲁达拳打郑屠时,自我介绍道:洒家自投老种经略相公,做到关西五路廉访使,也不枉了叫做镇关西。这就证明,在对敌西夏的作战中,鲁达勇冠三军,打出了“镇关西”的名头。

在王进的故事中,没有任何一处写到他曾经出过征,连一丝一毫的暗示都没有。如此,就不能说他“勇冠三军,武艺盖世”了。

我这样讲,同样是在分析解读王进为何要弃家逃亡。施耐庵在《水浒传》中写这样一个人物,大有寓意。

王进为何要弃家逃亡文本故事中,说的是因为高俅没有发迹时,被王进的父亲王升打了一棒,三四个月将息不起。做了殿帅府太尉,便公报私仇,要害王进。王进回家与母亲商议,决定弃家出走,投奔老种经略相公的部将以避祸。

故事就是这么简单。当然,读者可以无限脑补,说这是北宋官场腐败,高俅是一个大奸臣,逼走了这样一个武艺高强之人。

从王进弃家出走看到北宋的腐朽,这一点我绝对赞同。但是,就《水浒传》的故事环境而言,如此笼统的解读,恐怕也是不知所云。

其实,施耐庵写王进的故事,意在照应水浒传的深刻主题,道明梁山好汉为何要“替天行道,保境安民”。

我们不妨先来解读“王升”、“王进”这两个看似平常,实则精心设计的人物名字。

王升,指的是由郡王升为亲王;王进,则是由亲王进位为皇帝,说的正是宋徽宗的非法继位。因而,《水浒传》把高俅的做官时间大大缩短,说是端“王进”位为皇帝之后的半年,高俅便做到了殿帅府太尉。而且,非得是“王升”打了高俅一棒。

《宋史·徽宗本纪》说,赵佶是由遂宁郡“王升”为端王的。而且,在向太后的干预下,违背“有长立长,无长立嫡”的祖制礼律,以“孝义”之名,从第三顺位继承人而进位做了皇帝。

施耐庵说,这是“孝义黑三郎”。宋徽宗做皇帝,是北宋历史上又一次“强媒硬保”。

所以,王进带着母亲弃家逃亡,说的是这样一段历史。而且,还将引出导致北宋灭亡的“虚钱实契”、“强媒硬保”。

王进弃家逃亡的严重后果《水浒传》中,施耐庵给出的北宋灭亡的原因,其实就是“虚钱实契”、“强媒硬保”。在这部小说的“引首”以及“洪太尉误走妖魔”故事中,施耐庵特别写到了北宋皇位的传承。其中,施耐庵故意遗漏了宋真宗。

之所以没把宋真宗列入北宋皇帝序列,是因为此人根本就没有资格做皇帝。

按照“金匮之盟”的约定,杜太后迁转(杜迁)了北宋皇位传承世系后,宋太宗赵光义就应当把皇位传给四弟赵廷美(欲保四)。但是,赵光义违背“天道循环”礼律,把皇位传给了自己的儿子赵恒,是为宋真宗。假如真的履行了不管真假的“金匮之盟”,赵恒还能由“王进”位为皇帝吗?

金匮之盟变成了“虚钱实契”,而“强媒硬保”的结果,便导致了北宋妖魔出世。

假如没有“强媒硬保”,那么,宋太宗的子孙们就只能做王,而不能进位为帝。因为这一纸“虚钱实契”,便导致了“王伦”。王轮的结果,便是晁盖(朝改)、宋江(断送江山)。

王进是在母亲的建议下,弃家出走的,因而,史进引出了《水浒传》中明写的“虚钱实契”、“强媒硬保”故事。同是来自东京汴梁的金二、金翠莲,不正是王进母子的翻版对写吗?

这段故事隐藏的是“宋金海上之盟”,北宋与金国签订盟约夹击辽国,平分土地及相关利益。但是,由于北宋军队太不扛揍,金国看破北宋无能,便下决心灭宋。于是,靖康之难爆发,北宋不但把刚刚到手的幽燕之地拱手让出,还失去了黄河以北的大片疆域。

金翠莲的故事中,难道不就是如北宋王朝那样,不但没有得到三千贯典身钱,还要背负一身冤枉债吗?

靖康之难爆发后,“王进”的宋徽宗、宋钦宗以及北宋王室几乎全部被押往金国。大宋王朝也不得不南下逃亡——这不就是“弃家逃亡”了吗?

因而,施耐庵绝对不会把“王进”写成好汉。“王进”们假若真的勇冠三军,武功盖世,又怎么会“弃家逃亡”呢?

水浒第一个登场的好汉,勇冠三军武艺盖世,为何会弃家逃亡?

《水浒传》第一个登场的好汉,应该指的是王进。但说王进勇冠三军武艺盖世,不太妥帖。

王进是八十万禁军教头,短时间内教了个徒弟史进,就能在高手林立的水泊梁山,位列骠骑将军。王进自己肯定武功高强。但武功高强,不一定就能高强到盖世的地步。

所谓王进勇冠三军,就完全是凭空想象了。因为八十万禁军教头王进,是不是一定在战场上厮杀过,都很难说。假如他连战场都没有上过,那么就与“勇冠三军”四个字扯不上关系了。另外,题主又是如何知道王进勇冠三军的?

王进为何弃家逃亡,一句话就能回答:是被高俅所逼的。

或许有人说,题主想问的是武功高强的王进为何不杀了高俅,而是选择逃亡。那种问法就很幼稚了:

王进根本没有理由杀死高俅。另外单凭他一己之力,也无法杀了殿帅府太尉全身而退。即使他能做到杀了高俅全身而退。那么他杀了朝廷大臣以后何去何从?只有一条路走,就是落草为寇。

一部《水浒传》,似乎让不少人认为英雄好汉杀人放火落草为寇,是理所当然的事。其实不然。就是在小说《水浒传》里,梁山泊无非一百八将,加上数万喽啰。更多的人即使犯了法,也是选择服刑,争取朝廷宽大处理重新做人。

就是一百八将里的重要人物宋江、林冲、武松,一开始也是选择服刑的。

所以,王进不可能随随便便地杀人造反。

那么题主想问的大概就是,《水浒传》为何要写一个梁山泊一百八将之外,而又武功高强的王进?

这个问题我看有下列原因:

一、表明大奸臣高俅把林冲逼上梁山,不是孤立的现象。《水浒传》是根据北宋宋江起义的历史事件演绎而成的小说。历史上的宋江起义,直接原因是北宋朝廷为解决财政困难,把梁山边上八百里水泊收归公有,对渔民课以重税,弄得民不聊生,从而揭竿起义。

但小说《水浒传》里的官逼民反,却主要是通过林冲被逼上梁山反映的。并没有写社会民不聊生的情况。

八十万禁军教头林冲的妻子被高衙内看中,从而被太尉高俅设计陷害,并步步紧逼,在高俅派人火烧大军草料场后,不得不上水泊梁山落草为寇。

有人会说,林冲被逼上梁山,事出有因。谁让你林冲的老婆长得那么漂亮?说来说去,无非是大权在握的高俅,要帮助螟蛉之子夺取一个女人而已,虽然手段毒辣了点。

但小说在写林冲被逼上梁山之前,先写了一个王进,同样是八十万禁军教头,同样是高俅要置之于死地。不得已弃家逃亡。这样一来,《水浒传》就有了“乱自上作”的普遍意义。

二、揭示了林冲、杨志对大奸臣高俅等人把持的宋朝廷抱有幻想,是不现实的。林冲虽然被高俅害得充军发配,他还是寄希望于“天可怜见,有朝一日重回旧日生活。”

林冲险些在野猪林里送命,鲁智深要杀了两个差人就此逃生。林冲嘴上说什么“非干他两个事,尽是高太尉使陆虞候分付他两个要害我性命,你若打杀他两个,也是冤屈。” 其实,心里想的是杀了官府差人就没了退路。

大军草料场被烧,林冲退无可退,才出手杀了陆续侯,雪夜上梁山。

杨志失去花石纲,“通过门路”找高俅,被高俅“赶了出来”。被泼皮牛二侮辱,失手杀人被发配大名府。命运多舛,最后还是到二龙山做了强盗。

林冲、杨志就远远没有王进的通透和干脆。

王进不抱任何幻想,甫被高俅欺辱,背负母亲拔腿就逃。事实证明了王进的做法是明智的。而林冲、杨志的做法是不切实际的。

这样,就揭示了对把持朝政的权奸,抱有任何幻想都是自讨苦吃!这样也就让作品深化了梁山起义造反的社会根源。

三、表明了小说《水浒传》反贪官不反皇帝。《水浒传》写了晁盖落草梁山的目的是,“与大宋皇帝做个对头”。但是作者没有给晁盖如何与大宋皇帝做个对头的机会,宋江一上山就让他架空了晁盖。后来干脆“摒晁盖于一百八人之外”(毛泽东语),把他写死了事。

《水浒传》是反贪官不反皇帝的。写王进恶了高太尉,就直走延安府,投奔老种经络相公,让高俅奈何他不得。也是这样。

老种经略相公那里是《水浒传》的一方净土,是一个神奇的存在。是高俅、童贯、蔡京、杨戬等奸臣力所不能及的地方。

史进通匪获罪,远走他乡寻找师父王进,其实并非找王进,因为王进本人就是逃亡者,无法护他周全。史进也是打算投奔老种经络相公的。

鲁达杀了镇关西,“老小邻人将官司告到州衙”,渭州府尹听说鲁达是经略府的人,”不敢擅自径来捕捉凶身。”亲自到经略府请示。

经略说:“鲁达这人,原是我父亲老经略处军官。为因俺这里无人帮护,拨他来做提辖。犯了人命罪过,也须教我父亲知道,方可断决。” 渭州府尹便睁一只眼,闭一只眼,根本没有正经捕捉。

《水浒传》里,这老种经略相公如此神秘,有偌大神通,让朝廷权奸不敢正眼觑他,说穿了无非是有皇上护着。

作者通过王进私走延安府,暗示了宋朝廷另有一个英雄好汉效命疆场,一刀一枪博得封妻荫子的去处。与《水浒传》宋江谋求招安,反贪官不反皇帝一脉相承。

水浒第一个登场的好汉,勇冠三军武艺盖世,为何会弃家逃亡?

水浒传开篇就写出了禁军八十万教头王进千里大逃亡,因为他曾见义勇为暴打了高俅,如今从一个混混混上了高太尉,正想着上任后拿王进开刀。好汉不吃眼前亏,王进选择了像关云长那样浪迹天涯。

作者之所以虚晃一枪,之后很少写到了王进,就是为了突出了朝庭昏暗,让竖子成名。接着引出八十万禁军教头林冲被逼上梁山,不是孤立的,偶然的,而是大背景下昏官强夺良女,残害忠良的封建黑暗社会。

有了一层辅垫,作家才能游刃有余地刻划了无数将官之后弃官而走上梁山的心路历程。

世界上没有无缘无故的爱,也没有无缘无故的恨。水泊梁山,就是108将在朝廷昏暗、官场腐败、贪官酷吏等逼迫下,起而反抗的英雄好汉。连八十万禁军教头都被逼得远走他乡,更不要说一般人了,只有抱成一团,对抗官府了。

水浒传,就是叙述了诸如林冲、武松等逼上梁山的曲折过程;就是记录了鲁智深等路见不平、拔刀相助的英雄情景;就是展现了梁山好汉反抗官军的壮烈画面。她告诉人们:"物极必反,官逼民反。"

水浒传最终宋江受招安,被逼死,留下了悲惨一幕。是作家的历史局限性所致。其实宋朝也有许多义军响应勤王令,走上抗金抗辽的行列。宋江不能对高俅等昏官当朝抱有希望。只有遇到和投奔文天祥、寇正、岳飞等这样的清官和爱国将领,方有前途。

从这个意义上说,王进如关羽般浪迹天涯,为什么后来默默无闻,因为他只有等到遇上刘皇叔才能一展身手,一抒抱负。而宋江显然不是刘皇叔,王进就只有坚韧不拔了。

水浒第一个登场的好汉,勇冠三军武艺盖世,为何会弃家逃亡?

《水浒传》中第一个登场的好汉会是谁呢?那就是勇冠三军武艺盖世的王进。王进是何许人也,他不在108名好汉之列,因为并没有选择落草为寇。

他是名武师王升的儿子,是东京八十万禁军教头,虽说官职不大,但也算是在官场上混到了巴掌大的地盘。

可安稳的日子对于王进来说,却是十分的短暂,尽管有一身高强的武艺护身,但终敌不过权贵所发射出来的枪林弹雨。

王进与高太尉结仇

由于高太尉高俅在还没有发迹之前,被王进的父亲王升一棒打翻过,三四个月将息不起,因一棒结仇。

如今他发迹做了太尉,并且还成为了王进的顶头上司,此仇不报又还待何时呢?王进听闻新来的太尉是高俅,便吓得瑟瑟发抖。

在无奈之下,只得装病躲避,可高俅小人得势,睚眦必报,又怎会轻易地放过王进呢!他第一天上任就想拿王进开刀。

高太尉拿王进开刀

王进装病不见,他就派人去家拿人。王进没有办法抗拒,只得来到厅前,高俅三言两语就下令开打。

在一旁的牙将由于平时和王进关系甚笃,就劝说高俅道:“今日是太尉上任好日头,权免此人这一次”。

高太尉听到大伙求情的话也有些道理,于是就决定暂且放王进一马,只是他又撂下了话“你这贼配军,且看众将之面,饶恕你今日之犯,明日却和你理会!”

众将为王进求情

这句话的潜在意思是,仇我是一定会报的,只是碍于今天是第一天上班,不宜大动干戈,明日再和你清算这件事。

王进听到这话,是深感自己性命难保,于是在回家和老母亲商议之后,选择弃家逃亡,他为何会选择弃家逃亡呢?

在《水浒传》中,林冲在受到迫害时,选择的是忍忍,是承受,最后在忍无可忍之际选择落草为寇,上了梁山。

林冲遭受迫害

武松则敢于与权贵硬碰硬,敢于挑战权贵,在逼不得已时也上了二龙山。在上梁山的众多好汉中,大部分人是被逼上梁山。

并且或多或少都和官场有一定的关系。王进也毫不意外,他也被权贵逼到了绝境,可是他并没有选择落草为寇,也不上梁山。

他是选择了第三条路,举家逃亡,寻求他人的庇护。

王进携老母逃亡

一、武艺再强也架不住官僚主义的迫害,而选择逃亡是明智之举王进作为八十万禁军的教头,武艺自是不必说,他家的家传使棒,是东京城的一绝,其威力在当时是威名赫赫。

只是仅凭他一人的武功怎能撼动隐藏在高太尉背后的庞大势力呢?在《水浒传》中,高太尉绝对是官僚主义的代表人物。

王进、林冲两人遭受到迫害与他是有直接关系的,以一二人之力,终究是干不过系统的。说来王进也很聪明,他并没有选择与高俅硬碰硬,搞不赢你我跑还不行吗!

所以他选择了逃亡,另谋他路。为什么他没有选择去落草呢?其实落草也不是那么容易,在有路可走的情况下大部分人不会选择这条路,除非无路可走。

王进被俅所迫害

落草那是走向了一条不归路,梁山上的好汉在上梁山之前,哪一个不是思忖了良久,才做出的决定,例如宋江,起先压根就是不想上梁山的,他寄希望于皇帝大赦天下,

又可翻身来把官儿做,在官场上闯出一片天地,才是他想要实现的人生理想。并且选择落草也需要莫大的勇气,与官为敌,靠抢劫为生,这终归不是一条正道。

所以王进为什么在遭到迫害的进候会选择逃亡呢?首先他的这个逃亡是有目的的,并不是盲目地逃亡。因为他已经找到了好去处。那就是延安府,在那里说不定还可以干出一番事业。

王进

二、三十六计,走为上策,既可保命,又可保前途不得不说,王进在关键的时候,他有一位睿智的母亲对他进行点拨,这位母亲在水浒传中是最高明的一位老太太:

王进回到家中,闷闷不已。对娘说知此事,母子二人抱头而哭。

娘道:“我儿,三十六着,走为上着。只恐没处走。”

王进道:“母亲说得是。儿子寻思,也是这般计较。只有延安府老种经略相公镇守边庭,他手下军官,多有曾到京师,爱儿子使枪棒的极多。何不逃去投奔他们?那里是用人去处,足可安身立命。”娘儿两个商议定了。

其母又道:“我儿,和你要私走,只恐门前两个牌军,是殿帅府拨来伏侍你的。他若得知,须走不脱。”

王进道:“不妨。母亲放心,儿子自有道理措置他。”

王进得罪高俅

这位老太太可以说是遇事不慌张,有冷静的头脑。面对儿子所遭遇的事情,她不仅提出了解决的计策,而且对要怎么个走法还提出了建议,可谓是一个心思缜密的母亲。

王进能脱离险境,正是得益于身后有一位英明睿智的老母亲。因为就从眼前的形势来看,逃亡这一条路对于王进来说,无疑是最好的一条路。

如果与高俅硬碰硬,王进武功再高,那也是以卵击石,老母亲和他的命能不能保住都是一个问题。

而逃亡的这个去处,不仅可保母子二人性命,而且他的一身武艺也找到了场地发挥,对于未来的人生前途更不会输于八十万禁军教头的头衔。这样的选择不仅可以保命,前途亦可保。

王进仗义救人

三、王进的逃亡促进了整部小说情节的发展王进可以说是全书的一个引子。由这一个引子铺开了整部小说的情节。若没有高俅逼王进逃亡之事,就不会有收史进为徒的机会。

史进若不是因为受到王进的点拨成为了武功高手,也就不会引得少华山强盗头子的嫉恨而闯出大祸,不会背井离乡,前往渭州。

九纹龙史进

史进不到渭州就不会与鲁达有相见的机会,二人就不会上酒楼喝酒。不去喝酒鲁达就不会遇见金翠莲,没有遇到金翠莲就不会出现三拳打死镇关西的情节……

如果不是这一连串的事情发生,压根就没有之后个个被逼上梁山的事。这样看来,王进才是《水浒传》中一张最大的王牌。

鲁智深花和尚

虽然出场的时间和次数很少,之后作者对他的结局也是不了了之,搞得读者们云里雾里,作者相当于让王进露个脸,之后便被隐身了。

作者的用意到底是为何呢?他的目的就是要让王进这个人物带动整个故事情节的发展。他的逃亡之路就是作者的有意安排。

由他的逃亡之路衍生出史进、鲁达,然后再由此二人,继续延展,用一棵大树来形容的话,就是作者先用王进发出一根主枝,再展开分叉分枝,而这些枝枝叉叉便组成了梁山泊这一个强大的系统,也便形成了一部不朽的宏篇巨作《水浒传》。

高俅为难王进

写在最后水浒传中第一个登场的好汉就是王进,他智勇双全,武功盖世,可最终却落得个逃亡的结局。他也是水浒传中第一个遭到官僚主义迫害的好汉。

对于王进来说,虽然人生的路途曲折,但是他的结局和梁山上的众好汉相比,未必是最差的那一个,相反,他的结局可能还是最理想的。

虽然作者在文中只给了王进一个露脸的机会,对他的结局并没有过详细的阐述。但是从王进母亲的那段话中,我们可以知道王进的去处。

那就是延安府,延安府不仅可以保王进母子性命无忧,而且可享一世安稳。所以延安府成为了王进最终的归宿,在这里他可以建立安身立命的根基。

既然有个这么好的去处,你说他不弃家逃亡难道还等着坐以待毙吗?

我是彩虹之南R,感谢您的阅读!

内容仅供参考,如果您需解决具体问题(尤其法律、医学等领域),建议您详细咨询相关领域专业人士。

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请与我们联系,我们将及时删除。