请问历史上有哪些很有前瞻性的人物?

苍茫大地隆重推出名将粟裕,作为战术家,粟裕已为文友们熟知,我今天介绍粟裕作为战略家的另一面,粟裕三谏主席,主席从谏如流,统帅和战将一起缩短了解放战争的时间,粟裕的战略前瞻性令人折服。

解放战争全面爆发后,敌强我弱,双方初战究竟应该怎么打?作为我军统帅主席在1946年6月,设想了一个南线出击计划,准备派刘邓、陈毅、粟裕分别率晋冀鲁豫、山东、华中三支野战军远出根据地,进行外线作战。命令陈毅以徐州地区为主攻方向,配合苏皖北部各区,攻占津浦路徐州至蚌埠段各个要点;栗裕负责策应北面作战;最终目的是以太行(刘邓)、山东两区主力渡淮河向大别山、安庆、浦口一线前进,陈毅遵令率主力南下。粟裕独持异议,主张先在苏中内线歼敌后,再向西进军有利。陈、粟各摆事实,反复争论后,主席改变原定计划,采纳粟的方案,要求“最后先打几个胜仗"。有了尚方宝剑,苏中七战七捷于8月31日结束,以3万对李默庵12万余人,七战七捷,歼敌五万六千多,名震天下。主席通令嘉奖,要求全军各战略区仿效。粟裕和他的华中野战军用战绩解答了解放战争初期,我军应如何打的问题。粟裕在军事上确实有先见之明。此一谏主席也。

1948年,主席和中央军委决定粟裕率华野一、四、六纵组成一兵团,十万之众渡江南下,继刘邓千里跃进大别山后,二次跃进,直捣老蒋老巢。

作为负责华野战役指挥的副司令员粟裕一方面准备遵令南下,一方面出于对党的事业的无限忠诚,直接拍电报给主席,建议华野全军留中原,与大别山的刘邓大军,豫西的陈谢兵团联合作战,在中原大地大量歼灭国军。主席叫粟裕、陈毅去城南庄向军委汇报。最终,粟裕说服军委接受自己主张,中央出于对粟裕的信任,调陈老总去中原局、中野任第二书记、第一副司令员,委任粟裕为华野军政一把手,粟裕谦恭,陈老总两边插旗,粟裕任华野代司令员、代政委、前委书记、华野前敌总指挥。指挥华野全军在刘邓配合下,发动兖州战役、豫东战役、济南战役,横扫千军如卷席……此乃二谏主席。

早在济南战役中,粟裕从敌徐州刘湘集团不敢来援,敏锐判断敌军战斗意志明显减弱,可集中华野、中野,联合发起后来史家所称的小淮海战役。最终小淮海战役打成了大淮海战役,我军六十万打败了国军八十万,歼敌五十五万。主席盛赞:淮海战役,粟裕立了第一功。此乃三谏主席。

粟裕作为卓越的战略家、军事家,被誉为主席的五虎上将。朱老总、林总、刘帅、陈老总、叶帅均对他极为推崇。

请问历史上有哪些很有前瞻性的人物?

古语有云,“早知三天事,富贵一千年!”广东人有句话,“有早知,冇乞儿”,这些都是说的有眼光,有前瞻性。

不打算回答得那么带铜臭味的。要说很有前瞻性,我觉得第一个还是要说说毛主席吧。

即使革命取得胜利的道路是如此曲折,毛主席的前瞻性,还是让中国革命在几十年内取得了胜利。所以,也有人说,假如没有毛主席,中国革命可能还要在黑暗中继续摸索多好多年。

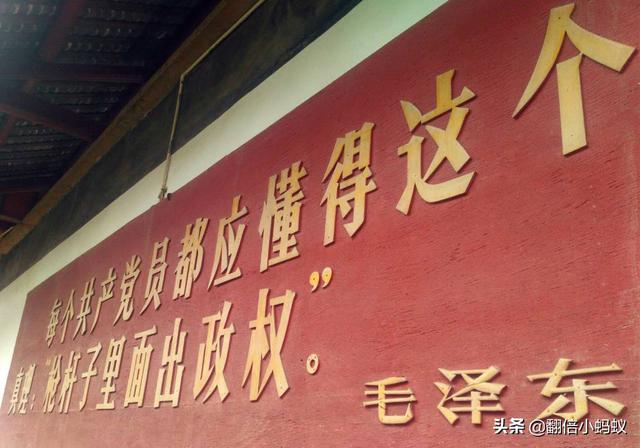

一,枪杆子里面出政权。在1927年8月7日,湖北武汉汉口,党的“八七”会议上,毛主席以巨大的政治勇气,首先提出了“枪杆子里面出政权”。当时,蒋介石叛变革命,南京、武汉国民政府相继“清党”、“分共”,大批共产党员和革命群众倒在反动派的屠刀之下。大革命失败了,怎么办?也就是在这次会议上,毛主席提出了“枪杆子里面出政权”,由此成为指导中国革命几十年的响亮口号。

二,毛主席井冈山预言,二十年后革命一定会胜利。“红旗到底打得多久”,这个口号是一个叫杨岳彬的人在井冈山上提出的。因为,1928年春夏之际,当时遭遇了一系列挫折,井冈山上的环境很是艰难困苦,对普通人来说,这些就像迷雾一样朦朦胧胧地遮住了眼睛,看不清革命的光明前景,难免会灰心丧气。

对此,毛主席在1928年5月的一次谈话中指出,

“我们有湘赣边界这样的好地形,又有广大民众的拥护,毫无疑问会得到发展的。边界的红旗子无论如何倒不了,一定能够打下去!”

“一叶障目,不见高山,右倾悲观的思想只有自我消沉,这是非常有害的!”

至于革命什么时候才能胜利?毛主席做出断言:“20年后,革命一定能够胜利!”

到1949年10月,新中国成立,革命取得了胜利!

三,抗日战争,持久战。毛主席始终认为中日战争会是持久的,最后的胜利必须通过持久战去争取。1935年12月,在陕北瓦窑堡一次会议上,毛主席就指出,要打倒敌人必须准备做持久战。

1937年全面抗日战争爆发后,北京、天津、上海、南京等地相继沦陷,有人宣扬悲观失望的“亡国论”;1937年9月八路军取得平型关大捷,到第二年三四月,国民党军队又取得台儿庄大捷,部分人又欢欣鼓舞,鼓吹“速胜论”。

为了彻底批驳这两种论调,1938年5月,毛主席决定对全面抗战10个月来的经验教训做个总结概括与解释,包括抗战前途、策略、方式等,指明抗战的前进方向,这就是《论持久战》。

“战争的目的……是保存自己,消灭敌人。”

““兵民是胜利之本”。

“武器是战争的重要的因素,但不是决定的因素,决定的因素是人不是物”。

我们的战争,在于力求每战争取不论大小的胜利,在于力求每战解除敌人一部分武装,损伤敌人一部分人马器物。把这些部分地消灭敌人的成绩积累起来,成为大的战略胜利,达到最后驱敌出国,保卫祖国,建设新中国的政治目的。

毛主席把整个抗战过程分为3个阶段:战略防御、战略相持、战略反攻阶段。整个抗战时期,游击战都有着重要地位,特别是第二阶段的战略相持阶段。《论持久战》可以说就是那时候的《孙子兵法》,后来抗日战争的发展,也始终没有超出毛主席《论持久战》的范围。

拨开前进的迷雾,高瞻远瞩,指明前进的方向。我觉得最有前瞻性眼光的,还是当属毛主席!喜欢毛主席的朋友,也欢迎在评论区留言讨论!

内容仅供参考,如果您需解决具体问题(尤其法律、医学等领域),建议您详细咨询相关领域专业人士。

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请与我们联系,我们将及时删除。