李世民二十四功臣中为何秦琼排在最后,第一又是谁?

李世民登基后,对秦琼的态度,发生180°大转变。此后12年,他没给秦叔宝升过1次官,还把他排在凌烟阁的最后。两人到底怎么了?第一又是谁?

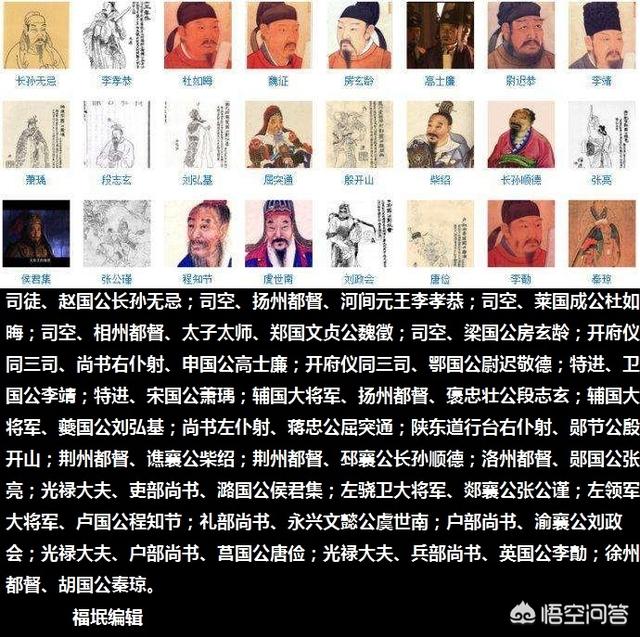

公元643年,李世民为纪念一起打天下的功臣,命人在凌烟阁内描绘了24位功臣的画像。

这些画像,都是真人大小,栩栩如生,面北而立。

凌烟阁分三层:

- 最里面的一层,是功勋最高的宰辅之臣;

- 中间的一层,是功高王侯之臣;

- 最外面的一层,是其他功臣。

这一年,是贞观17年,天下太平,国力浑厚,是罕见的盛世。

李世民认为,如此盛世,不是自己一个人的功劳,而是君臣同心协力的结果。

修建凌烟阁后,他常去缅怀去世的功臣,还要求后世铭记功臣,常来祭奠。

凌烟阁的这24个人,都是李世民亲自挑选,其中,秦琼排名最后。

不过,从李世民对秦琼的态度来看,秦琼能榜上有名,就已经很稀奇了。

李世民对秦琼的态度秦琼没什么背景,是真正白手起家的英雄。

他曾多次易主:隋朝强将来护儿、齐郡通守张须陀、据守虎牢的裴仁基、隋末割据群雄之一李密、王世充……

公元619年,秦琼不耻于王世充的奸诈,和陈咬金等人一起,投奔了李唐。此后,他被安排在李世民的麾下,成了李世民的亲信。

在李世民麾下,秦琼立下无数军功:

- 击破宋军(宋金刚)大将尉迟恭;

- 攻打王世充,带千余人冲锋;

- 攻打窦建德,带领数十名精锐骑兵冲破大阵,让敌军军心涣散;

- 河北平叛,击破刘黑闼,肃清窦建德旧部……

每一次,秦琼解决的都是大麻烦,也因此官拜上柱国、被册封为翼国公。

这是秦琼叱咤风云的时代,而此时,尉迟敬德还只是秦王府的左二副护军。

只是,李世民登基后,秦琼的时代就结束了。

据《旧唐书》记载,李世民登基后,将秦琼封为左武卫大将军,食实封七百户。

六月四日,从诛建成、元吉。事宁,拜左武卫大将军,食实封七百户。(《旧唐书·秦琼传》)

这个封赏,乍一看没问题,可一对比,就出了问题。

当时,李世民给长孙无忌、房玄龄、杜如晦、尉迟敬德等人的封赏,是食邑1300户。功绩非常一般的张公谨、侯君集,也被册封将军,食邑1000户。

建成、元吉之诛也,君集之策居多。太宗即位,迁左卫将军,以功进封潞国公,赐邑千户,寻拜右卫大将军。(《旧唐书·侯君集传》)

有句话说得好:不患寡而患不均。

秦琼的功劳,就算排不上食邑1300户,也能够上食邑1000户,可最终他却只有食邑700户,实在有些少了。

另外,整整12年,一直到死,李世民都没给秦琼升过官。

从公元626年,到公元638年,秦琼都是左武卫大将军,食实封七百户,从未有过任何变化。

这实在是不对劲。

李世民对功臣很好,登基后,曾经秦王府的亲信,基本都得到了重用。

尉迟敬德懂武不懂文、性格跋扈嚣张,可李世民对他非常包容,还派他去当了重要的地方官、监修洛阳老君山、征讨过高句丽……

秦琼能文能武,却一直寂寥无尽。

就李世民这个态度,能让秦琼上凌烟阁,已经算得上很稀奇了。

为何秦琼是最后一名?凌烟阁24功臣,是李世民给功臣的顶级荣誉。

这些人,是李世民亲自挑选出来的,或许,他想来想去,还是认可了秦琼对大唐的付出,最终将他放入凌烟阁。

至于排序,就不是李世民能管的了。

凌烟阁功臣的排序,是根据最高官职来排列的。其中:

- 在世的功臣,按照在世的官职来排;

- 去世的功臣,按照追赠的官职来排。

前文提到,秦琼12年都没有升官,他去世后,李世民追赠他为徐州都督,令他陪葬昭陵。

《旧唐书·秦琼传》:十二年卒,赠徐州都督,陪葬昭陵。

后来,秦琼又被封为秦国公,正三品。

但即使如此,和其他23位功臣相比,他的官职还是最低的。

很自然,秦琼就排在凌烟阁的最末。

在唐朝建立过程中,秦琼立下汗马功劳,几次救下李世民。

当时,李渊对秦琼那叫一个感恩戴德,还当众表示:“我的肉都可以割下来给你吃!”

《旧唐书·秦琼传》:又从征于美良川,破尉迟敬德,功最居多。高祖遣使赐以金瓶,劳之曰:“卿不顾妻子,远来投我,又立功效。朕肉可为卿用者,当割以赐卿,况子女玉帛乎?卿当勉之。”

那问题来了。

为什么李世民登基后,要如此对待秦琼?

秦琼真的受了委屈吗?

不被重用的真正原因其实,仔细看历史,李世民对秦琼,绝对算得上宽厚。

第一,玄武门之变,秦琼消极怠工玄武门之变,是李世民成为皇帝的关键之战。

在这场大变中,李世民不仅斩杀哥哥李建成、弟弟李元吉,还杀掉了他们10个未成年的孩子。

此后,李渊主动让位,李世民君临天下。

在这场大战中,尉迟敬德,一箭射中李元吉,并从李元吉的弓弦下,救下了差点被勒死的李世民。

而曾经勇冠三军、比尉迟敬德厉害的秦琼,在干什么呢?

史书中,对此基本上只有简单的几句话。

据《旧唐书》记载,秦琼只是协助诛杀李建成、李元吉,并没有出色的表现。

《旧唐书·秦琼传》:六月四日,从诛建成、元吉。事宁,拜左武卫大将军,食实封七百户。

而《新唐书》中,秦琼连“协助”也没有,只有事变之后的册封。

一般来说,大战之后的册封,都是论功行赏。

从食邑来看,这些功臣可以分为6个等级:

- 功劳最大的,封1500户;

- 功劳第二的,封1300户;

- 功劳第三的,封1200户;

- 功劳第四的,封1000户;

- 功劳第五的,封900户;

- 功劳第六的,封600户……

《旧唐书》:癸酉,裴寂食实封一千五百户,长孙无忌、王君廓、尉迟敬德、房玄龄、杜如晦一千三百户,长孙顺德、柴绍、罗艺、赵郡王孝恭一千二百户,侯君集、张公谨、刘师立一千户,李世勣、刘弘基九百户,高士廉、宇文士及、秦叔宝、程知节七百户……

秦琼食邑700户,排在最末,合理推测,玄武门事变中,秦琼绝对没出全力。

第二,李世民登基后,秦琼称病12年李世民登基后,开始了守天下,他开始重用文官,武官的地位自然不断下跌。

凌烟阁24功臣中,前6位都是文官,第7位的尉迟敬德才是武官。

武官式微,秦琼想要升官,必须要主动请缨,继续立功。

然而,他直接称病12年,逢人就说:“我征战一生,多次重伤,现在病痛缠身!”

《旧唐书·秦琼传》:其后每多疾病,因谓人曰:“吾少长戎马,所经二百余阵,屡中重疮。计吾前后出血亦数斛矣,安得不病乎?

不管秦琼是不是真的生病,他的这些做法,直接把自己推出了朝堂。

此后,无论是征战突厥、平定高句丽,还是反击西域其他部落,都没有秦琼的身影。

跟在李世民身边的,要么是尉迟敬德,要么是文官长孙无忌等人。

换句话说,贞观年间,秦琼连朝政都没参与,是直接躺平的选手。

一方面,夺天下时不出力;另一方面,守天下时称病罢工……换别的皇帝,可能早就雷霆大怒了。

但李世民并没有。

他没有降低秦琼的官职,还时常去府上探望,给他体面的地位。

贞观17年,秦琼已经去世多年,但李世民思来想去,还是决定把他纳入凌烟阁。

这就是君王的格局和大度。

那么,问题来了。

既然李世民做得这么好,为什么绝大多数人都会替秦琼叫屈呢?

为秦琼叫屈的真正原因从正史上看,秦琼不被重用,情有可原。

那么,为何很多人为秦琼叫屈呢?

其实,大家这是受了隋唐演义作品的影响。

明清时期,隋唐演义空前繁荣,出现了:罗贯中《隋唐两朝志传》、熊大木《唐书志传通俗演义》、袁于令《隋史遗文》、诸圣邻《大唐秦王词话》、褚人获《隋唐演义》、无名氏《说唐全传》等。

在这些文学作品中,秦琼几乎是主要角色。

如今,这些故事大多被翻拍成了电视剧,有着广泛的群众基础。

只是,文学作品里的秦琼,并不是正史里的秦琼。书中的很多故事,在正史上并没有发生。

大家选取秦琼当主角,也不是因为他真的功勋最大,而是他适合当“主角”:

- 一来,秦琼是汉人,尉迟敬德是胡人,秦琼当主角,迎合明清时期民众的需求;

- 二来,秦琼的故事够曲折,适合章回体小说的创作,能吸引读者。

你看,尉迟敬德是凌烟阁里地位最高的武将,而正史中,秦琼是唯一被记载能赢过尉迟敬德的人。

《旧唐书》“从征于美良川,破尉迟敬德,居功最多。”)

另外,秦琼几次易主,却依旧能够得到重用,很符合当时明朝遗民入清朝为官的社会背景,从秦琼身上,他们可以得到“良禽择木而栖”的认同。

很多人对秦琼的了解,都来源于影视剧的宣传,认为秦琼功劳很大,却排在末尾,是受了不公平对待。

但相比凌烟阁其他人的功绩,秦琼当最后一名,还真的不算委屈。

凌烟阁24功臣之首是谁?聊完了秦琼,我们再来聊聊凌烟阁24功臣之首——长孙无忌。

长孙无忌排在首位,的确当之无愧:

- 首先,他的官职是宰相、赵国公和唯一的司徒;

- 其次,他的妹妹是李世民最爱的长孙皇后;

- 最后,他本人为李世民鞠躬尽瘁,死而后已。

另外,长孙无忌和李世民的关系,非常亲厚:

- 李世民还是布衣,长孙无忌就是他的至交好友;

- 李渊起兵时,长孙无忌毫不犹豫地选择投奔,自此成为李世民的心腹;

- 玄武门之变时,他是主要的策划之人,力劝李世民先发制人,为他想万全之策;

- 李世民登基后,他又一心为大唐,整肃吏治,上表劝谏,与李世民一起随军出征……

在正史上,长孙无忌在李世民心中的地位,无人可以替代。

李世民曾亲口说,他能得到天下,长孙无忌厥功甚伟。

“无忌善避嫌疑,应对敏速,求之古人,亦当无比……无忌尽忠于我,我有天下,多是此人力。”(取自《旧唐书》)

长孙无忌有忠心,有谋略,一路相伴,不离不弃。

如果你是李世民,你也会给他凌烟阁第一名的位置吧。

你怎么看?欢迎留言。

李世民二十四功臣中为何秦琼排在最后,第一又是谁?

秦琼能够排进入二十四功臣的行列,即便是排在最后,已经算是唐太宗仁厚了!

唐太宗时的凌烟阁二十四功臣,类似由国家授予的荣誉称号。能够进入这个名单,把画像挂在凌烟阁上,不仅仅是莫大的荣耀,更是一种“保证”。

只要不谋反、不犯十恶不赦的大罪,这个家族的数十代富贵是完全有保证的。秦琼在二十四功臣里排到最后,许多人为他鸣不平。那么,唐太宗在确定名单时,到底考虑了哪些因素呢?

一、这些功臣背后所代表的势力是排在第一位的李世民是一个相当高明的政治家,他建这个凌烟阁的目的,是有着深远的考虑的,要平衡各方面的势力,要分个亲疏远近,要有个轻重大小。

但无论如何,能够入选的人里面,任何一个人背后都有着一个利益集团,他们与大唐联为一体、根深蒂固,李世民不可能不把这个放在首位。

这二十四人中,长孙无忌、柴绍、长孙顺德、高士廉、刘弘基等,要么是李世民家的亲戚,要么是关陇集团的老牌贵族,很早就追随李渊,秦琼的资历是没法比的。

第二类是军方的代表。李靖、徐世绩、侯君集、段志玄、殷开山、屈突通等,在军中威望极高,立下了汗马功劳,军功和在部队中的影响力,秦琼也没法跟人家比。

第三类就是出谋划策、名望极高的,如房玄龄、杜如晦、魏征等,他们来自不同的利益集团,但他们极高的名望,在朝野间影响极大。

秦琼在这三方面,都居于劣势,排名最后没啥奇怪的。

二、是否参与过“玄武门之变“是个重要参考”玄武门之变“是李世民能够登基为帝的最关键的一战,此战,他猝然发动,一举击杀了太子李建成、弟弟李元吉,又逼着李渊退位,这才有了贞观之治,才有了凌烟阁。

立下再大的功劳,也不如跟着一把手“做干事”爬得快。能够豁出身家性命跟着李世民造反,就是把宝全押在了上面,根本没有回头的可能,这才是李世民能够完全依赖的铁杆心腹啊!

例如尉迟敬德,李世民一下令,他什么都敢干!一箭射死了李元吉!他这辈子,就算完全卖给李世民了。再比如长孙无忌等,成天怂恿李世民“痛下决心”!李世民登基后,当然会有回报了。

秦琼在干什么?秦琼在保持中立。秦琼既感念李渊的知遇之恩,又怀有自己的心思,虽然后来倒向了李世民,但是人家心里的地位哪能跟赤膊上阵参加玄武门之变的众人相比?

三、长孙无忌为何排名第一凌烟阁二十四功臣,长孙无忌排名第一是众望所归,朝野众人都十分认同,没有任何人提出异议。

从功劳上来讲,他是李世民登基最大的功臣,一直在幕后策划,李世民登基之后,唐朝内忧外患,民生凋零、国力弱小,长孙无忌兢兢业业、鞠躬尽瘁,为大唐立下了汗马功劳,是李世民最为倚重在大臣。

从资历上来讲,长孙无忌很早就与李世民相识,从此便一直追随他,无论环境多么困苦、情势多么危急,始终不离不弃,既是患难之交、又是生死之交,还是布衣之交。

凌烟阁二十四功臣的顺序,还与这二十四人的官职、爵位、品级有关。长孙无忌是赵国公,授司徒,满朝之中无人可比。更何况,长孙无忌是李世民的大舅子,李世民与长孙皇后感情非常好,当然不能亏待长孙无忌了。

长孙无忌排名第一,理所当然。

结语:之所以有人对秦琼排名最后提出异议,更多的是受演义小说的影响,因为在评书中,秦琼秦叔宝实在是太出名了!但是要论实际的功绩,秦琼在将帅如云、猛人辈出的初唐,并不是太冒尖,尤其是他后期因为伤病的原因早早退出“现役”养病,更是拉了后腿。就好比《亮剑》中李云龙因为负伤,在野战医院养伤,再也没有参加过大的战役,影响了授衔。

凌烟阁的排名很重要,但更让人动容的,是李世民的容人之量。历代君主,在登基之后,兔死狗烹,对开国功臣大肆杀害,基本上成了封建王朝的魔咒!只有唐宋东汉,对功臣优容有加。

苟富贵,勿相忘。说来容易,做来难啊!

凌烟阁建成时,秦琼已经逝世五年了,唐太宗还记得他的好,难得啊!

李世民二十四功臣中为何秦琼排在最后,第一又是谁?

唐贞观十七年二月二十八日,公元643年3月23日,李世民荣登大宝已经17年。

十七年里,李世民率先垂范,夙夜在公,从谏如流,大唐在他的统治下,政治清明,经济繁荣,社会定,百姓安居乐业,威服四夷,万国来朝,尊其为“天可汗”。

李世民知道,这份盛世来之不易,既有自己的努力,更有一帮开国功臣的众志成城,自己是明月,功臣就是众星,众星拱月,明月当空,才有一片美丽的夜空。特别是随着年龄增长,李世民更加怀念当初并肩作战,同心戮力的功臣们,为功臣建阁画像的想法油然而生,著名的凌烟阁和二十四功臣像就此诞生。

二十四功臣大多是我们耳熟能详的名字,比如秦琼、尉迟敬德、长孙无忌、魏征,但二十四功臣的排序不是按照知名度,更不是按照武功,甚至不是靠资格和功劳,而是按照当时的官职品级排列,排序规则如下:

1、官职从高到低,已经去世、有赠官的,以所赠官官职品级为准。

2、官职品级相同者,按照爵位高低排序;

3、爵位相同者,按照年龄大小排序;

4、官职爵位都相同者,已故者排在生者之前;均已故者,按生前官职爵位高低排序;

5、光禄大夫以下文散官不作为排序依据,以本身职事官高低排序,所谓文散官是为荣誉头衔,不执掌任何实际事务,职事官则是实职。

按照上述排序规则,秦琼排在最后一位并无不妥,不需要为他鸣不平。

排名第一的长孙无忌,就品级而言,他当时是司徒,正一品;就爵位而言,他是赵国公;就资历而言,他和李世民是布衣之交;就关系而言,他是李世民的大舅哥;就功劳而言,他是李世民第一心腹,玄武门定策第一功臣。

长孙无忌之于李世民,相当于萧何之于刘邦,两人都不是武将帅臣,却是宰辅腹心,左膀右臂,不可或缺,排名第一毫无争议。

再看排名最末的秦琼,李世民建凌烟阁时,秦琼已经去世好几年,他生前官至左武卫大将军,正三品,死后追赠徐州都督,仍是正三品,这一下子就限制了他的排名,只能排在后面,因为前面一品、二品官有十几个。

其实,秦琼很早就投靠李世民,作战极其英勇,经常亲自冲锋陷阵,用他自己的话说“我戎马一生,历经大小战斗二百余阵”,为唐朝统一立下汗马功劳,而且对李世民忠心耿耿,李世民对他也十分器重。这样一名勇将,为何直到死后也只是三品官呢?

这其实不怪李世民,也不怪秦琼,只能说演义小说太过抬高了秦琼的形象。

论英勇和武艺,秦琼不在尉迟恭之下,甚至更有胜之,但玄武门之变时,秦琼不像长孙无忌一样直接参加密谋筹划,也没有像尉迟恭一样直接参加事变,直接干掉了李建成,他并未在玄武门之变中立下什么关键功劳。

另外,秦琼年轻时打仗太猛,受了很多伤,导致他在玄武门之变后以养伤为主,很少带兵参加对外战争,没有再立军功,而且他是一个武将,又缺乏参政能力。别的功臣在借着各种机会继续建功立业,不断升官,秦琼却因为“无所事事”,不能继续升迁,李世民也只能在虚衔上给他照顾,实职是没办法给他的。

这样一来,别人都在进步,秦琼的职业生涯却基本宣告结束,并于638年去世,官至正三品,而李世民建凌烟阁是在643年,这就决定了秦琼只能排在一品二品官后面。

甚跟同为正三品职事官的张亮、侯君集、张公谨、程知节(程咬金)、虞世南、刘政会、唐俭、李绩等人相比,秦琼也有不如上述几位的劣势,所以只好屈尊忝居末位。

即便李世民对秦琼特别厚爱,也不能突破排序规则让他前提,毕竟这是一个很敏感的事,李世民必须照顾生者的意思,以及客观的官职、功劳等因素,所以我们也没必要为秦琼鸣不平。我是专注历史文化的狄飞惊,欢迎关注我!

李世民二十四功臣中为何秦琼排在最后,第一又是谁?

如果仔细对比凌烟阁二十四功臣所立功勋就会发现,其实秦琼能上凌烟阁完全是李世民对他的偏爱,即使排在第二十四名,也是莫大的荣誉。

凌烟阁在中国历史上的名气极大,几乎成为了功名的象征。唐朝诗人李贺在《南园十三首-其五》中写道:“男儿何不带吴钩,收取关山五十州。请君暂上凌烟阁,若个书生万户侯”。位列凌烟阁,几乎成为了无数普通人的梦想。

很多人觉得秦琼排名低,只是因为他的名气相对其他人更大在二十四名功臣中,秦琼的知名度无疑是最大的,这主要利益于无数评书、演义、电视剧等渠道为秦琼的加成。特别是在隋唐演义类小说中,秦琼的形象被刻画的无比高大,他不只是武功绝世,还是讲义气的象征。特别是和尉迟恭一起成为门神的象征后,更是名气大振。

对比凌烟阁上榜诸人,秦琼并无优势仔细对比上凌烟阁的二十名功臣就会发现,真实历史中的秦琼,功劳并没有想象中那么大。

凌烟阁二十四功臣,评选的是对大唐的建立立下了不可磨灭的功勋的文臣武将。这些人中不仅有皇亲国戚,还有治世能臣,以及立下汗马功劳的武将,还有在玄武门之变中有拥立之功的亲信。

凌烟阁二十四功臣中,排名第一的是长孙无忌,他不仅是才华无双的治世能臣,还是长孙皇后的哥哥,标准的皇亲国戚。在排名中李世民明显更偏向于治世的能臣,毕竟建立凌烟阁时大唐已经成立多年,盛世已显,对治理天下的能臣更加看重。所以包括魏征、唐俭、杜如晦、房玄龄这些既是治世能臣,又是自己起家骨干力量的人排名都比较靠前。与这些人对比,秦琼明显差距明显。

而在武将中,在带兵打仗方面,秦琼明显不及李靖、李绩、侯君集这些人,毕竟秦琼所立的功劳更多的是在大唐开国初,他带兵讨伐其他拥兵自立的军阀。因为冲锋陷阵过多,秦琼大伤小伤不断,流血过多,身体元气受损,从大唐正式建国后基本就处于抱病休养状态。大唐正式建立特别是李世民上位后对突厥、吐谷浑和西域的几次重要作战他都没有参加。

李靖是大唐名将中军事造诣最高的人,与李世民一起讨论军事后所编撰出的一部兵书《李卫公问对》是著名的兵书战策。李绩、侯君集亲为统帅参与过攻击突厥、西域诸国之战,在军功方面秦琼无疑是比不上的。

而段志玄、殷开山、刘弘基、屈突通这些人,虽然同为武将,但这些人投奔大唐,为大唐效力的时间要远远比秦琼更长,很早就是李世民的亲信,在有关系远近上,秦琼没有丝毫优势。

同为门神的尉迟恭,则有拥立之功。在玄武门之变中他冲锋在前,击杀李建成、保护甚至逼迫李渊退位方面尉迟恭是立了头功的,而秦琼在玄武门之变中并没有明确参与,所以他的地位明显不及尉迟恭。

还有一个重要原因就在于秦琼因为身体原因过早离世,在他逝世后五年,李世民才兴建凌烟阁,能在离世后这么多年,还能想起秦琼这个效力过多位主公,大唐立国后才投奔过来的人,李世民已经是抬举秦琼了。

李世民二十四功臣中为何秦琼排在最后,第一又是谁?

贞观十七年二月廿八日即公元643年3月23日星期天,唐太宗李世民将狄仁杰的恩师号称丹青宰相的阎立本绘制二十四功臣图挂在凌烟阁上。功臣图上有“初唐四大家”(书法)之一宰相褚遂良的题字说明。那么为什么绘制二十四功臣图?这二十四功臣都是那些人?第一名是谁?为什么倒数第一是秦琼呢?

为什么在凌烟阁上绘制功臣图像呢?福垊以为原因有三:

第一、主要学习刘秀和他的儿子。李世民最崇拜的帝王是汉世祖刘秀,他曾说开国皇帝中最年轻的是刘秀,三十而立的最高境界三十称帝。而李世民称帝时才28岁。刘庄在刘秀去世后,为了纪念刘秀的功臣,而命画师绘制云台二十八将。福垊原创首发在今日头条。二十八将对应的是上天二十八星宿,但入选原则却有避亲因素。像刘秀的表哥来歙(xi),汉明帝的岳父伏波将军马援都没入选。

第二、学习北周好榜样。北周也曾将功臣大图挂到凌烟阁,有庾(yu)信的《周国柱大将军纥干弘神道碑》为证。

第三、追忆往事,感恩功臣。李世民起兵到继位用了十年,他老爸只用了一年。到贞观十七年时,他回想自己从公子到秦公,从秦公到秦王,从秦王到太子,从太子到天子,从天子到消灭后隋再到伐突厥征高丽。不由感慨万千,而功臣们大多老了,有的陨落了。

第四、李世民最敬重的大臣魏征的去世,是李世民决定绘制凌烟阁功臣的主要原因。魏征正月去世,李世民二月就在凌烟阁挂真人大小的功臣图纪念他们。

二十四功臣排名,排名分先后。魏征排名第四,长孙无忌排名第一,秦叔宝排名倒数第一。(见图一)福垊需要说明的是下面这幅《二十四功臣》的原图也不是阎立本所绘。这事也都怪唐玄宗,唐玄宗晚年昏庸无能重用奸臣,引发了安史之乱。安禄山打到长安时,就一把火太庙给烧了,阎立本的《二十四功臣图》也变成了灰烬。唐肃宗也就请来了画圣吴道子重新绘制《二十四功臣图》,画圣再厉害也没见过二十四功臣本人,画画基本靠想象(他会去功臣后裔家中,临摹功臣留下的画像吗?),失去的是历史意义展现的是艺术意义。而阎立本的画作最具历史意义,那不少可是真人写实的啊。

那为什么同是门神的尉迟恭和秦琼排名差别那么大呢?为什么秦琼就要排到倒数第一呢?福垊认为二十四功臣排名是一个综合指数的排名更有李世民个人主观看法在内,而不是其他答友所说的按级别排名。除了依据刘邦所谓的功人高于功狗的原则外,也就是文臣高于武将外还考虑亲疏、品级(秩)、功业、京官、外官、资历、能力、品德等综合指数。比如荆州都督、洛州都督的排名就比后面的户部尚书、吏部尚书、兵部尚书的功臣排名靠前。

第一、秦琼不是宗室、不是外戚、不是文臣,自然排名靠后。

故而文臣兼外戚的赵国公长孙无忌排名第一,宗室李孝恭排名第二。他619年投靠李渊,他和殷开山打败尉迟融(即,尉迟恭,尉迟敬德,其实恭这个名字是错误的,根据其墓志铭为融),再平宋金刚。李渊大喜,赏金瓶、赐百金,拜上柱国。后投秦王帐下,为先锋将军,破窦建德,败刘黑闼,屡受封赏,也参与了玄武门之变。那为什么排名还比不上尉迟恭呢?

第二、在玄武门之变中,秦琼功劳不如尉迟融。

秦琼虽然参与了玄武门之变,但他并不是骨干。玄武门九将(长孙无忌与尉迟敬德、侯君集、张公谨、刘师立、公孙武达、独孤彦云、杜君绰、郑仁泰、李孟尝)并没有秦琼。那是因为秦琼在建国初期,打仗勇猛无敌,冲锋在前,虽然屡立战功,但也伤痕累累。大概基于他身体的因素,故而在玄武门之变中没有突出的表现。而尉迟融不仅也战功赫赫,而且还拒绝了太子的收买。关键是他在玄武门之变立有大功,事前鼓动李世民,为李世民谋划。事中杀李元吉,太子、齐王军准备打秦王府时,他又将太子、齐王头抛出墙外化解危机。而且他还第一时间“保护”(控制)李渊。最重要一点尉迟融还不断另立新功,后来低调退隐。

第三、秦琼多病早亡还有怨言。

玄武门之变后,秦琼的旧伤复发,染病休养。休养期间,他常说自己历经战阵二百余次,伤痕累累,流血太多,所以自己才染病在床。638年,秦琼染病身亡。人走茶凉,更何况人死还有怨言呢?

第四、秦琼被演义夸大了

秦琼被后世的演义夸大了,所以给人一种排名考后很不公平的感觉。其实玄武门九将中,大部分都没入选凌烟阁二十四臣,也算不错了。

李世民二十四功臣中为何秦琼排在最后,第一又是谁?

秦琼的战功不可为不卓越,但他其实只是李世民集团核心圈中的边缘人物,这就导致李世民在论功行赏的时候,将秦琼排名在最末。

那么,秦琼究竟干了啥,导致他的地位如此尴尬呢?

秦琼祖上世代为官,他的祖父和父亲先后出仕北魏、北齐和北周,属于士族中的中等偏上的家族,是个书香门第。

不过,在隋末农民战争中,秦琼的父辈退隐山林,在家乡观望局势,但秦琼并没有继承家族传统成为一个读书人,而是热衷于习武,他在隋大业年间投奔来护儿麾下,成为了一名颇受来护儿喜爱的武将。

由于在平定农民起义的战争中立下战功,秦琼在大业十年做到了正六品的建节尉,发展前景十分值得期待,但他运气很不好,在跟随张须陀征讨瓦岗军的时候被俘,由此成为了叛军的一员。

不过,李密十分喜欢秦琼,让他与程咬金一起统领八千内军,而且待遇十分优厚,秦琼因此不再效忠隋朝,而是准备跟李密一起打下一片基业。

大业十四年,宇文化及在弑杀杨广之后,出兵十余万攻打瓦岗军,瓦岗军溃败,李密也差点被杀死,好在秦琼及时赶到将其救出来,这才保住了瓦岗军的命脉。

在经历了这一次大战之后,瓦岗军元气大伤,王世充趁机攻打,瓦岗军再次溃败。

当时李密因为频繁战败而猜忌心加重,对将士不怎么体恤,秦琼与程咬金等人对此意见很大,于是在王世充于邙山大破瓦岗军的时候,二人趁机脱离李密,投奔到了王世充麾下。

秦琼本以为王世充是一位明主,后来却发现他心胸狭窄,为人奸诈,因此逐渐有了反叛之心。

刚好那时候唐朝建立了,唐高祖李渊派遣秦王李世民攻打王世充,秦琼便与程咬金一起脱离王世充,投奔到了李唐阵营,时间是在武德二年二月。

这里大家要注意的是,秦琼和程咬金投奔李唐之后,并不是一开始就跟随李世民,而是先投奔李渊,再由李渊分配到李世民的秦王府效力。

有人可能就要说了,结果不都是效力李世民嘛,有什么差别呢?

当时确实看不出什么差别,但随着战争的进行,差别就慢慢体现出来了,同样是从别的阵营投奔过来的,李渊对程咬金和尉迟敬德等人就很一般,但对秦琼却极力拉拢。

秦琼来到秦王府之后,李世民很欣赏他的勇猛,便任命他为马军总管,而程咬金则被任命为左三统军。

武德二年十一月到武德三年四月,秦琼跟随李世民征讨宋金刚,他先是在美良川大破尉迟敬德(当时还没有投靠李世民),斩首二千余级,而后又在介休与宋金刚的决战中表现出色,战后论功排名第一。

美良川一战结束后,李渊感到十分高兴,派人到军中犒赏秦琼,赏赐他金瓶一只,并在圣旨中对他说,你不顾妻儿来投奔我,我十分感动,现在又立下战功,我恨不得把身上的肉割下来给你吃,更何况是一些钱财和奴婢呢?

等到宋金刚被击败之后,秦琼因为战功第一,而被李渊封为秦王府右三统军,加封为上柱国,又赏赐秦琼黄金百斤、杂彩六千段,而参与战争的程咬金等人,虽然也立下了战功,但得到的封赏都没有秦琼多。

高祖遣使赐以金瓶,劳之曰:“卿不顾妻子,远来投我,又立功效。朕肉可为卿用者,当割以赐卿,况子女玉帛乎?卿当勉之。”寻授秦王右三统军。又从破宋金刚于介休。录前后勋,赐黄金百斤、杂彩六千段,授上柱国。

我们可以发现,李渊对秦琼简直是偏爱,他对秦琼加官进爵、赏赐无数也就算了,甚至以皇帝之尊说愿意把自己的肉给秦琼吃,这种讨好人的话,怎么看都显得十分肉麻。

这还没完,武德四年李世民征讨窦建德和王世充,当时参与战争的名将有很多,除了秦琼之外,还有李勣、尉迟敬德、程咬金等人。

这场战争中最经典的战役当属虎牢关之战了,李世民以少胜多,秦琼在此战中的表现十分亮眼,率领数十骑冲破了窦建德的战阵,为李世民主力击败窦建德创在了有利条件。

不过,在整个战争当中,秦琼虽然每次都担任前锋,但他的战功也不是第一,尉迟敬德和程咬金等人也发挥了关键作用。

尤其是尉迟敬德,他与李世民一起面对窦建德主力时临危不惧,最终成功将窦建德主力引诱到了埋伏圈,李勣、程咬金和尉迟敬德等人趁机杀出,这才大败窦建德。

但是,在战后论功行赏的时候,李渊再次显示了对秦琼的偏爱,将其封为翼国公,赏赐黄金百斤、帛七千段,至于尉迟敬德和程咬金等人,当时都没有被封为公爵,也没有得到格外赏赐。

而在秦琼之后,最早被封为公爵的降将是程咬金,他被秦琼受封后不久,在李世民的要求下才被李渊封为宿国公,而尉迟敬德更是在武德九年玄武门之变后,才被封李世民封为吴国公的。

平定王世充之后,秦琼又跟随李世民征讨刘黑闼,战后又被李渊赏赐珍宝无数。

那么,李渊为何对秦琼这么上心,他意欲何为呢?

这事还得从李渊和李世民的约定说起,当初晋阳起兵的时候,李世民作为主谋,李渊许诺他事成之后封其为太子。

但是,李唐建立之后,李渊却食言了,将长子李建成立为太子,并处处维护他,李世民对此很不满,但并未表露出来。

对于李渊而言,他当然知道李世民会心存不满,但必须依靠李世民帮自己打天下,但同时也要对其有所限制,而拉拢他麾下的一部分武将,从而限制他的军权,就是个不错的选择。

秦琼作为当时武将中的佼佼者,李渊对他很欣赏,将他投入李世民麾下,让其发挥应有价值的同时,再对他进行极力拉拢,从而达到限制李世民的目的,这正是李渊想要的结果。

当然了,除了秦琼之外,李渊拉拢的武将不在少数,最典型的一个人是李勣,他在武德二年投降李唐的时候,不但被李渊赐姓为李,名字录入宗室成员目录,还被李渊封为莱国公,后改封曹国公。

而在平定窦建德和王世充之后,李渊封李世民为上将,李勣则被封为下将,二人一同身穿黄金甲到太庙去报捷,可谓荣耀之极。

而李渊对李勣的拉拢,在随后爆发的玄武门之变中发挥了作用,李勣虽然只是保持中立而已,但至少是没有支持李世民,这也算是报答李渊对他的礼遇吧。

同样的,李渊对秦琼的拉拢,也发挥了一定作用,秦琼虽然参与了玄武门之变,但表现只能说很一般,与出谋划策的长孙无忌等人,以及浴血奋战的尉迟敬德等人,根本就没法比。

之所以会如此,不是因为秦琼能力不行,而是因为李渊对他有知遇之恩,他不想在造反这件事上当出头鸟。

那么,有人可能还要问了,被李渊拉拢的人不止秦琼一人,为何李世民单单对他有看法呢?

正所谓没有对比就没有伤害,秦琼的表现虽然很好,但与其他降将的忠诚度相比,就很让李世民不爽了。

就拿程咬金来说吧,他是与秦琼一同投靠李唐的,在南征北战的过程中常常作为先锋,冲锋陷阵的不顾生死,功劳不亚于秦琼,但他对李世民就要忠诚得多,可以说是李世民的死党。

之所以这么说,从一件事就可以看得出来,武德七年的时候,李世民与李建成的斗争逐渐进入白热化,李建成忌惮程咬金,便向李渊进谗言,要将程咬金调到外地担任刺史。

程咬金知道自己只是去外地任职,性命虽然无忧,但他要是离开了京城,李世民就少了个帮手,于是在上任前对李世民说,大王的左膀右臂被折断了,那可就危险了,我还是不要去外地了,哪怕是死也在所不惜,只为了让你得以保全。

武德七年,建成忌之,构之于高祖,除康州刺史。知节白太宗曰:“大王手臂今并翦除,身必不久。知节以死不去,愿速自全。

从这件事可以看出,程咬金对李世民是多么忠心耿耿,为此愿意付出生命的代价,与之形成鲜明对比的是秦琼,他在接受李渊封赏的时候毫不犹豫,还对李渊感恩戴德,而且在玄武门之变前后的表现也比较消极,李世民嘴上不说,心里肯定不爽。

还有李勣,他虽然在玄武门之变中保持中立,但不是李世民的嫡系,李世民对他的要求自然低一些;而且他会做人,向来不参与朝廷纷争,是个相对单纯的武将,李世民对此深有认识,所以也不会对他有什么意见。

另一个降将尉迟敬德就更不用说了,他从一开始就是李世民的死党,两人有着过命的交情,他更是在玄武门之变中表现优异,不但斩杀李元吉,救了李世民一命,还在关键时刻急中生智,割下李建成和李元吉的首级,吓退了攻打玄武门的冯立所部。

所以说,什么东西就是怕比较,秦琼虽然最终选择站在李世民一边,但并没有拿出百分百的诚心,与程咬金和尉迟敬德等人比不了。

因为这一缘故,在玄武门之变之后,李世民虽然封秦琼为左武卫大将军,食邑实封七百户,但很快就将其雪藏起来,在秦琼人生最后十二年时间里,李世民既没有让他再带兵出征,也没有再升他的官,甚至连见他的次数也极其有限。

当然了,造成这种状况的原因,还能秦琼的性格不无关系,我举个例子来说。

李世民称帝之后,秦琼经常生病,有人问他为何如此,他说自己自幼就开始戎马生涯,打了两百多场仗,前前后后流的血有好几斛,怎么能不生病呢?

其后每多疾病,因谓人曰:“吾少长戎马,所经二百余阵,屡中重疮。计吾前后出血亦数斛矣,安得不病乎?”

其实,秦琼哪里是生病了,要不然他也不可能再活十二年,其实李世民只是以生病为由将其雪藏起来罢了,而他说这话的真实意图,一是在炫耀自己的战功,二是在表达自己内心的不满,是在用自己生病这事来讽刺李世民。

因此,秦琼性格中有孤傲的一面,他认为自己战功卓越,就应该得到李世民重用,但他忽略了为人臣最重要的一点,那就是忠诚度。

事实上,皇帝在用人的时候,往往把忠诚度看得比能力更重要,秦琼能力是有,但忠诚度却遭到李世民怀疑,李世民不重用他,就可以理解了。

也正是因为如此,李世民在对凌烟阁功臣进行排序的时候,将秦琼排在了最末,虽然他当时已经去世了,但这并不能让李世民对其格外关照。

而排在凌烟阁功臣第一位的人物是长孙无忌,那他为何排第一呢?

长孙无忌之所以排名凌烟阁功臣第一,主要在于以下几个原因:

第一,长孙无忌是李世民的挚友,还是李世民妻子长孙皇后的哥哥,从李世民起兵开始就跟随他了,绝对忠诚可靠,李世民对他也十足信任,其地位无人可以取代;

第二,长孙无忌文武双全,他在帮助李世民平定天下的过程中劳苦功高,且是玄武门之变的主要谋划者和参与者,更是在李世民登基后,帮助李世民开创了贞观之治,对国家的稳定和发展功不可没;

第三,凌烟阁功臣排名是按最高官职来排的,长孙无忌当时担任司徒,官职最高,因此排名第一;

当然了,通常而言,官职大小是根据功劳来定的,因此长孙无忌以最高功劳得到最高官职是可以理解了,而秦琼的官职当时并无变化,其他人官职则都有提升,因此他排名最末也是合乎情理的。

并且,在很大程度上而言,凌烟阁功臣的排序,其实是跟玄武门之变中的表现有莫大关系的,长孙无忌和尉迟敬德的功劳都很大,因此排名也比较靠前。

这里要说多说一下尉迟敬德,李世民在玄武门之变后就说他功劳应该排第一,后来他虽然屡有不法行为,还遭到李世民猜忌猜忌,甚至怀疑他谋反,但并不妨碍他在凌烟阁功臣中排名第七,他当时的职务是开府仪同三司,爵位是鄂国公。

从这一点我们也可以知道,由于秦琼在玄武门之变中功劳小,所以在凌烟阁排名中比较靠后。

事实上,李世民能将秦琼放在凌烟阁功臣名单中,已经算是不错了,毕竟一个被冷藏了十几年的人,还能被李世民想起来,证明李世民还是认可他的战功的。

而秦琼之所以在历史上名气那么大,还成为了落实民的门神,这其实是演义对他的过分夸大,只是为了满足观众的口味而已。

内容仅供参考,如果您需解决具体问题(尤其法律、医学等领域),建议您详细咨询相关领域专业人士。

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请与我们联系,我们将及时删除。