为什么没有兵符的皇帝不能再造一个兵符?

首先,材料问题比较苛刻。这种材料非金即玉,不是普通人能够得到的。

第二,技术问题。兵符是一个模子制出来的然后分成互补两半。事后模子就被消毁,再想仿照的话,模子不可能做得一模一样。

第三,防伪技术。两个兵符上的图案和铭文是互补的,你在制作时不可能仿得一模一样。

所以,兵符要换就一对全换,只换一个补另一个肯定不对。

另外,实际问题肯定不是楼主所想的这么简单。

兵符,和玉玺一样,只是权力的象征。不是说,你有了兵符就能当大将军,有了玉玺就能当皇帝。是有资格的人才能用得起。

打个比方,一个乞丐无意捡到一枚兵符或玉玺就能当上将军或皇帝了吗?显然不是!

在没资格的人手中它什么也不是,但是在将军和皇太子手里,情况就不一样了。

所以,三国后期军队大大小小的将领是臣服听命于司马家族,而不是曹芳曹奂。曹芳曹奂就是拿真的兵符来调动,军队也不会摆你。他们不认同你这个人,又怎么会认同你这个兵符呢?

兵符的意义在于通信。古代可是没有电话电报网络等现代通信手段,只能靠人和书信来传达。但是,皇帝或上级不可能亲自来下命令吧?但是派来的信使有可能是敌方冒充的,怎么验明正身呢?于是,古人就发明了兵符,有了兵符,就能证明来的人可靠!当然也不是十分可靠,敌方有可能把人和兵符都截获了再冒充。但是除此之外也没有十全十美的办法了啊。

所以,还有一个“将在外君命有所不授”,所以兵符好不好使,全看将军的态度了!

为什么没有兵符的皇帝不能再造一个兵符?

为什么圣旨/尚方宝剑/传国玉玺/龙袍……不能伪造??

因为是人赋予了物品权力,而不是物品赋予了人权力。

同样是圣旨,明清的圣旨是必须遵从的不二选择,汉献帝的圣旨就是个屁,伪造清朝皇上的圣旨要夷灭九族,伪造汉献帝圣旨的人什么事儿都没有。

因为大家敬畏的不是这个东西,而是使用这个东西的人。

比如题主这个问题,就算曹髦拿着真的兵符去了军营,难道军队就会听他的吗?军队从将领到士兵都知道天下是司马家掌权,大家认可的是司马氏的权力。

历史上没有兵符调兵的情况并不是没有发生过,讲一个比较典型的例子:

明英宗天顺五年,武将曹钦造反。曹钦是大太监曹吉祥的侄子,至于他为什么造反,这是一笔烂账,反正大家知道他要造反就行了。曹钦在京城里养着不少家丁,希望能够利用这些家丁,趁着大部队调动不及,打皇帝一个措手不及。

结果偏巧当时甘肃告急,新任的陕西总兵孙镗明天就要带兵出征,进宫向皇帝辞行和履行手续,可是天色已晚就没有见到皇帝,因为有军务在身就没有回家,索性住在了皇宫朝房里。

边将住在皇宫,这种情况百年也难遇一次,可是就在曹钦造反的这一天晚上发生了。孙镗在睡梦中听说了曹钦造反的消息,急的不行,可是又没有调兵的手续和印信(明天才出征),怎么办呢?

孙镗急中生智,带着他的两个儿子,到了他明天将要带领的军队的军营里,鼓足中气大喊:

“刑部大牢有人逃跑啦!大家快去抓啊!抓住了就有重赏!(最后这句很重要)”

事实证明,爷三个这一嗓子喊来了两千人,在没有任何虎符印信的情况下,孙镗带着这两千人赶到皇宫和叛军激战,最终平定了叛乱。

为什么将士们可以跟着没有虎符的孙镗走呢?说到底是因为大家都认识他,知道他是即将带领他们的主将,也知道今晚是为了皇帝打仗,所以才有这两千人跟着去。如果一个陌生人来到军营里,就算拿着虎符,也是不会有人和他们走的。

所以还是那句话,是人授予了物品权力,而不是物品授予了人权力,要搞清楚先后顺序哦!

为什么没有兵符的皇帝不能再造一个兵符?

这个问题很简单,权力的核心就是要有人听令,并执行命令,兵符就是一个信物,它承载的是皇权的信用,而你举的例子,领兵的将领的忠诚和任免,早已掌握在司马家的手里,他们对皇权是无视甚至是藐视的, 自然也就不存在什么信用可言。

信,那就是权力,不信,那就是废铁。

另外还需纠正一下,所谓兵符在司马家手里,并不是说虎符就像传国玉玺一样,是唯一一个的信物,而是一堆信物。

事实上,现存的虎符,比如杜虎符、 新郪虎符、阳陵虎符,都表明虎符本身一分为二,一只在君王手中,另一只在地方守将手中,一地一符,绝不是一符管全国的。

而且,到了汉代,发兵还有诏书、“节”和“羽檄”的定制,以至于后世发展成为“持节”、“使持节”这样的兵权转授权制度。

比如杜虎符的文字是:

兵甲之符,右才(在)君,左在杜。凡兴士披甲,用兵五十人以上,必会君符,乃敢行之。燔燧之事,虽母(毋)会符,行殴(也)。

也就是说,用兵50人以上,必须得看这个东西,那么你不看这个的惩罚是什么呢?虎符不承担这个责任,而是在秦律中,秦律·擅兴律对于擅自发兵有明确的惩处,是要杀头的!

所以,并不是虎符牛逼,而是秦法威慑。

而如果法律不足以威慑呢?

最典型的例子就是吕后死后,齐国的诸侯王齐王刘襄决定起兵,此时的制度是诸侯国军队必须有汉虎符和诏书才能动员发兵,但是事实上,只要诸侯王有意愿,这个制度也就是个屁。

《汉书·高五王传》:

齐王闻此计,与其舅驷钧、郎中令祝午、中尉魏勃阴谋发兵。齐相召平闻之,乃发兵入卫王宫。魏勃绐平曰:”王欲发兵,非有汉虎符验也。而相君围王,固善。勃请为君将兵卫卫王。”召平信之,乃使魏勃将。勃既将,以兵围相府。召平曰:“嗟乎!道家之言’当断不断,反受其乱’。”遂自杀。于是齐王以驷钧为相,魏勃为将军,祝午为内史,悉发国中兵。

要注意啊,齐王发兵固然没有汉虎符,齐相召平兵围齐王宫一样没有虎符诏书,这个“兵”随随便便就发动了。

所以说,如果大家都不怕法令的制裁,那么法令也好,信物也好,根本就一文不值。

为什么没有兵符的皇帝不能再造一个兵符?

可以说你把这个问题想得太过简单了,兵符只有一个,根本不可能再模仿,也不可能再重新造一个,如果真是这样那岂不是所有人都能轻易调动军队了?

兵符相信大家都不陌生了吧,可以说在古代很多电视剧中都有听说过,它存在的意义是非常大,和玉玺有着不言而喻的重要性,也正是因为这样所以它常常一般都是在皇帝手中或者说比较亲信的将军手中。比如在三国时期,当时的皇帝就没有兵符,而是在司马家。这也是为什么会导致后面司马家侵占了曹家的皇帝位的重要原因。

什么是兵符,作用是什么?兵符简单理解他就是用来调动军队的一个重要凭证,凭着这个证明就可以号令三军, 当然并不是说谁拿到,谁就一定可以号令三军,起码也得是一个有实力,有军功战绩的人,比如:像司马家这样的高官。

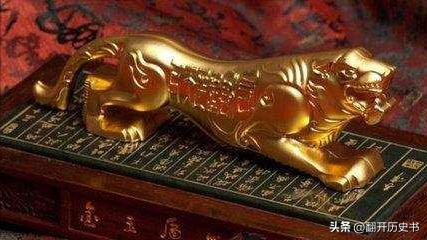

按照官方解释:兵符,就是指古代传达命令或调兵遣将所用的凭证。

主要是用铜,玉或木石制成,外观以虎形为代表,所以简称为虎符。

虎符是一分两半,右半留给国君,左半交给统帅。调发军队时,必须在虎符检验无误之后,才能生效。虎符最早出现于春秋战国时期,盛行于战国、秦、汉。

虎符在古代战争中可以说发挥着重要的作用,比如:当年的秦国围困赵国,而后赵国去求援于魏王及信陵君,但由于魏王有点担心后面秦国报复,所以一直在观望,这个时候信陵君无忌为了救下赵国就安排人去偷了虎符,拿到虎符之后就号令三军把秦国给击退,解了赵国的麻烦。所以从这就可以看出来,虎符在当时的情况下还是非常重要的。

为什么没有兵符的皇帝不能再造一个兵符?看完上面的分析之后,相信大家也都知道,正常情况下这个兵符基本是在皇帝自己的手上,其他人一般很难拿到,但也有像司马家这样的情况,就一直拿着兵符不放的,那这个时候皇帝能不能自己再造一个呢,

答案是肯定不能。

如果真是这样,那整个国家就会乱套,你试想一下如果这个东西能随便造,那当时在秦国还没有统一的时候,各个国家不都可以模仿其他国家的,这样一来不就可以调动他们的军队了?所以说从这一点来看肯定是不可能的,同时还存在下面这些因素的影响:

一、模具的问题

兵符它本身制造的时候就是依靠一个模具打造出来的,这个就和玉玺是一种道理,也和我们现在很多的产品制造是一个原理。那这个模具在当时完成虎符制造之后,就一定要及时销毁,以此来保证这个虎符的唯一性,在这样的情况下那你想要再去打造一个模一样肯定就是不行了。

很多人说可以单独打一个出来,这种情况肯定是不会被允许的,因为前面已经有一个虎符,你再打造一个出来也对不上,除非说你是一个新建立的王朝,那就可以自己重新打一个。但这是两回事了。

所以在这样情况,不管是皇帝还是其他人员,可以说基本都不太可能实现再造一个兵符可能。

二、材料的问题

兵符之所以这么重要,除了唯一性之外,还有一个原因就是材料的问题,上面也解释过虎符的原材料要么就是纯黄金,要么就是纯玉,虽然说对于皇帝来说并不是很难,但是这个材料也是非常珍重的。想要完全自由可能还是存在点问题的。

其次就是如果是其他人想要打造一个,那基本也不太可能,因为需要的原材料太珍贵了。

三、防伪技术

兵符上面有很多的纹路和标志,只有两者完全一致的情况才能合二为一,这也是防止有心人去模仿的原因,那在这个时候你想要重新打造一个,自然也是难上加难,因为这个新的纹路和标志未必就能与旧的相重合。所以说非常难。

所以这也是为什么三国后期的曹芳曹奂没能再去造一个虎符的原因,就算他知道这个是拿不回来的,但也没有任何办法。

四、许可的问题

兵符不是说你想造就能随便造的,它是有一个许可的问题,这个许可就是皇上,如果说谁敢私自去造一个虎符那就是杀头之罪,这也是为什么一直没有人敢去偷造虎符的重要原因。

五、权力与实力的问题

打个比方,一个乞丐无意捡到一枚兵符或玉玺就能当上将军或皇帝了吗?显然不是,再比如他要是能捡到一要打狗棒,那肯定就可以当上丐班的帮主,因为有这样的一个说法和流传。这个时候就没有所谓的权力与实力问题了。

曹芳曹奂之所以不能再去造一个兵符的最大的原因,就是因为军队中没有一个是他的亲信,基本都是听从司马家的,因为那个时候司马家要军功有军功,要权力有权力,所以兵符并没有很大的用,就算给到他们曹家也是无法调动军队,

所以这就证明了一个事情,物并不能赋予人权力,而是人。

调动军队并不一定就得有兵符正所谓将在外,皇命有所不受,想要完全调动军队单靠兵符不一定就能实现,因为兵符只是一个物品,需要看是谁持有这个物品,因为是人赋予了物品权力,而不是物品赋予了人权力。

而且兵符的最重要的意义在于证明和通信。

他是一个证明这个人持有兵符在一定的实力和能力下是可以调动军队的,而不是说可以随时调动军队,其次兵符还是一个通信工具,因为在当时的通信并不发达,都需要八百里加急,而军队一般都是在边关或者很远的地方,这个时候拿着兵符就能证明这个信息传达的并没有误,

所以说想要调动一个军队,并不是只是靠一个兵符就可以了,他必须是一个有实力,有能力的人才能真正调动的,就像上面所说的,是人赋予了物品权力,而不是这个物品。

再返回来看一下题主这个问题,为什么曹芳曹奂不能再造一下,就算给他们兵符,估计他们也无法调动军队,一是没有这个实力(虽然说是皇帝)二是没有这个能力。

因为当时的天下所有的军队都在司马家手上,而自己家的皇亲国戚全部都被杀或者说放在一些无关紧要的位置上,那试想一下就算司马家没有这个兵符,那整个军队只要他们一声令下,估计所有的人也都会听命司马家。所以说兵符自然重要,但是拥有它并不一定就能调动军队。

其实这个问题就像当时为什么没有人去造玉玺是一个道理?这个问题其实我们可以转换一个概念,那就是为什么没有人去造一个玉玺当皇帝,而是一定要交出原有的玉玺才能真正继承大统了呢?

这样的历史情节可以说在古代是非常多,很多攻占其他国家之后,第一件事情就是找到玉玺,那既然是这样的情况,为什么没有人再重新造一个呢,其实这个原因就是和上面的为什么没有兵符的皇帝不能再造一个兵符是一样的原理。

因为它是具有唯一性的,同时也是因为人赋予了物品权力,而不是物品赋予了人权力,虽然说玉玺是非常重要的,但是这个人如果不是一个实力非常强的人,那你想想,他能当上皇帝吗,自然是不能的。所以从这也就可以正式反应出一个问题,那就是没有兵符的皇帝肯定是不能再造一个兵符了。

最后:

兵符虽然说是调动军队的一个重要凭证,但并不是谁拿着他,谁能就轻易调动军队的。因为它是需要一个有能力,有战绩的人才能真正地发挥出他的实力,这也再次证明了,是人赋予了这个物品(兵符)权力,而不是所谓的物品(兵符)赋予了人权力。

为什么没有兵符的皇帝不能再造一个兵符?

历史上当然有假诏天下丶假掌兵符的帝王将相,如赵高胡亥假命秦皇遗嘱夺取帝位;有成疑的宋太宗赵普假先母后的遗书"兄位弟继"任帝位。而这些都令后世诟言或猜忌。

在风云激荡的岁月,陈胜吴广首次揭杆而起,竟是以夜深人静狐借虎威之势:"天下乱,陈胜王!"第二天,吴广带头杀了两个押运官,拥戴陈胜造了反。

从刘邦斩白蛇兴兵起义丶张角"黄道当立"丶到宋江"替天行道"丶洪秀全"兴上帝会"等,无一不打着旗号借势兴风作浪,斩露头角。

而历史上成功者都会以天子命自居,无论"挟天子以令诸侯"的曹操,还是"黄袍加身"的赵匡胤丶"玄武门之变"的李世民,一朝大权在握,就会振振有词丶气宇轩昂。

因此,成者为王,败者为寇。这就是人会疑问为什么无兵符者不能假借兵符的原因,成功者兵不血刃,不留痕迹。失败者半途而废,早没声影。

为什么没有兵符的皇帝不能再造一个兵符?

给你讲个信陵君窃符救赵的故事吧。

秦国把赵国邯郸给围了,赵王向魏国求援。魏王是个怂货,不敢招惹秦国,不理赵国的求救。但信陵君想救援赵国。

救赵国得有兵啊,信陵君当时差不多是”赋闲在家“,怎么办?门客侯赢出个主意:偷兵符。略去过程,信陵君拿下了兵符。

到了前线(魏国没有救援赵国,但派兵了,防止秦国打魏国),信陵君拿出兵符,对大将晋鄙说:大王让我来代替你。

晋鄙不信:你自己一个人拿个破兵符就像把握换了,做梦呢?

信陵君无法,只能让门客把晋鄙砍了,然后才能靠兵符领兵。

这个故事说明什么?兵符作用有限,前方大将不会随随便便就听你的。信陵君能取代晋鄙,更多的是依靠自己在魏国的威望,你换个别人哪怕杀了晋鄙,魏军也不会听他的。

曹氏的小皇帝哪怕拿出一个假兵符,必须是司马氏军中高层才可能指挥的懂军队,可不是随便一个人就行的。

别迷信兵符,它只是权力的延伸,非权力本身。

内容仅供参考,如果您需解决具体问题(尤其法律、医学等领域),建议您详细咨询相关领域专业人士。

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请与我们联系,我们将及时删除。