在上世纪八十年代,日本经济如日中天,为何突然衰落了?

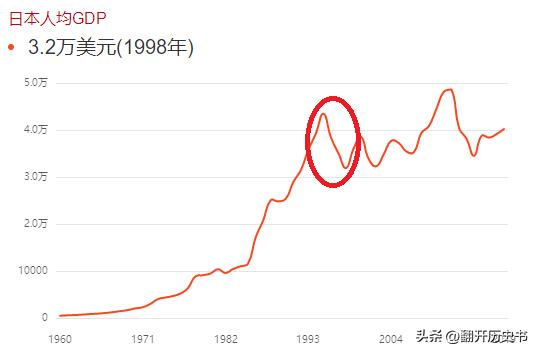

日本经济到底有没有经历,很多人说的衰落的三十年呢?我的回答很简单:日本的经济并没有衰落那么久,其实就是在1995年—1998年,所谓的衰退了三年而已。1995年日本的人均GDP为4.3万美元,到了1998年的时候变成了3.2万美元。往后的20多年里面,日本的经济虽然经历了起伏,可是总体上还是在积极增长的。于是很多人说的日本经济经历了衰退的30年,这是不太准确的。

二战打完以后,日本虽然是一个战败国,可是由于美国人的庇护以及国际大环境的需要,日本遭受的制裁其实并不是很多、也没有德国人那么悲催。

往后在日本美国不单单进行了驻军和占领,同时也帮助日本进行了彻底的改造,例如:修订了新的和平宪法、土地政策的改变、军工集团的民用化等等。随着美苏冷战的加剧,日本成为了美国人在亚洲最核心、最重要的据点之一了。

日本的经济总体上是在上个世纪60年代开始崛起和腾飞的。日本的GDP在1960年的时候只有区区的443亿美元,到了1995年的时候,日本已经是世界第二大经济体——GDP达到了创纪录的5.5万亿美元。

顺便说一句:当年美国人的GDP也才只有7.6万亿美元,日本的GDP占到了美国人的72%以上了。现如今我们是世界第二大经济体,目前占美国的GDP总量的77%左右,由此可见当年的日本经济有多猛了。

上个世纪80年代中期以后,日本的经济以及制造业达到了一个新的高度,当时日本生产的电子产品、家电产品、汽车产品以及一些工业品充斥着全世界的市场。

日本的很多品牌也成为了在全世界都耳熟能详的品牌,例如:丰田、本田,三菱、雅马哈,松下、东芝、夏普、索尼,佳能、尼康,任天堂……

美国人怒砸日本电器,因为抢了他们的饭碗

在这个时候,日本的产品同样占满了美国人的市场;美国的制造业遭受到了来自日本商品的巨大冲击。没办法,日本的产品价格又低、质量又好,技术上也没啥问题——美国的消费者当然愿意买日本的商品了。

后来发生的故事大家都知道了,在美国人的主导下,日本被迫签订了《广场协议》。这个协议的核心内容就是让日元升值,顺便让美元贬值。这样一来,日本出口到美国的商品竞争力就会减弱。没办法,汇率变高了、产品的价格必然也会变高了。

当时的日本是个啥情况呢?日本当时很富有、外汇储备世界第一、同时也是美国的第一债权国、日本当时拿着手里巨额的外汇在全世界进行着疯狂的投资。

可是日本还犯了一个小小的错误,这一时期由于日本的经济实在是太好了,所以房地产市场开始火热起来——房价和地价都大涨了。很多人应该听过一句话:东京的房价和地价加在一起的话,当时可以买下整个美国。

以上介绍完了日本在80年代—90年代经济的情况以后。我们来研究一下:日本的经济到底有没有出现全面衰退呢?广场协议签订以后,日本的经济并没有立即出现所谓的衰退。广场协议签订是在1985年,可是一直到1995年,这十年时间日本的经济依然处于高速增长的状态。

日本的GDP从1985年的2700亿美元变成了1995年的5.5万亿美元,也就是说十年间日本的GDP翻了20倍。

日本经济出现问题、出现衰退,实际上是从1995年开始的。不过这个衰退周期比较短暂,仅仅持续了三年时间而已。到了亚洲金融危机过去以后,日本的GDP又开始往上发展了。

后来在2012年的时候,日本的GDP又重新冲上了6.2万亿美元的高点。

日本经济虽然衰退的时间不长,那么为什么从1995年开始日本的经济就出现了急剧的衰退呢?其实无非三个原因而已。

一是,日本在这一时期主动刺破了房地产经济的泡沫。前面分析过了,80年代中期到1995年的时候,日本房地产市场虚高的现象非常严重。

可是后来由于日本经济发展没有以前那么高速、新生人口也开始急剧下滑,所以应该算是日本主动地刺破了房地产泡沫导致经济下滑。

二是,日本在90年代中期以后开启了经济转型模式。其实这个工作从广场协议签订以后日本就开始干了。当时日本人感觉到:总是靠外贸、靠没有核心竞争力的外贸产品来发展经济是不行的。说白了就是:往别的国家售卖商品、靠外贸拉动经济是会存在贸易争端的。

日本人随后开启了另外一条经济转型之路。一方面是不断地扩大内需;另外一方面就是不断地增强自己产品的核心竞争力、还有就是从前端变成后端,占领供应链的顶端。

如今日本经济的转型之路其实基本上已经完成了、产业升级也基本搞定了。大家都知道芯片是如今的高端产业,可是很少人知道:做芯片一半的核心材料被日本掌握了。我记得有段时间日本制裁过韩国,准备断供芯片的原材料供应——韩国三星一下子就歇菜了。

三是,日本从上个世纪90年代中期开始,人口不断下滑是个事实。在人口总量减少的情况下,经济也必然会受到一定的冲击了。

不过我还是那句话:日本经济的衰退并没有人说得那么严重、那么惨烈。与其说是衰退,还不如说是转型带来的阵痛更加确切一点了。

最后我想说,面对日本经济的发展历程,我们要做的并不是在那里冷嘲热讽,而是应该去借鉴和学习人家的经验,例如:房产泡沫的问题、产业升级的问题、产品升级的问题、前端到后端转变的问题等等。

在上世纪八十年代,日本经济如日中天,为何突然衰落了?

提到日本经济,真的是说来话长,褒贬不一。目前为世界第三大经济体。亚洲唯一真正意义上的发达国家。人均GDP世界前列,科技工业发达。二战后由于国际环境利于日本发展(这里就不详细说明了),国内工业制造业基础较好,造就了日本八十年代的鼎盛时期,当时经济总量一度要超越美国。看看这些企业就知道了,丰田本田,三菱雅马哈,松下东芝夏普索尼,佳能尼康,任天堂等等。日本几乎每个重要行业都处于领先位置,试想全世界都在开你国家的汽车,用你国家的家电和相机,工厂用的都是你家的机器,小孩子都看你家的动漫。什么感受?

然而日本九十年代开始衰落。衰落的最重要的伏笔,是 80年代日本几为世界第一经济大国的时候,美国人一边勾引日本人疯狂的购买美国的实业,股票,资本,吹嘘什么“日本人几乎要把整个美国买下了”;一边无耻的动用政治和其它非经济手段逼迫日元升值,恰逢90年代日本房地产业出现巨大问题, 即后来举世闻名的“房地产泡沫”引发的“泡沫经济",随即日元急速贬值,日本从那时开始陷入衰退期,进入了"失去的十年"。直到02年才开始复苏。直到08年金融危机出现,又开始了负增长。家电和手机通信行业也开始衰退。从此日本经济一蹶不振。在上世纪八十年代,日本经济如日中天,为何突然衰落了?

很多人都喜欢说,日本结束高速增长是因为”广场协议“被美国狠砍一刀。

我也不否认这一点,但我要说的是:

一个崛起中的国家,一时受挫很正常,但一挫不起,甚至停滞近30年(1990-2018),很不正常!想想1998年东南亚金融危机,当时东南亚国家和韩国经济几乎破产,但都恢复了过来,而日本却从1990年后经济停滞快30年了,经济增长一直什么起色,不要跟我扯什么日本人生活水平高什么的,其实就人均购买力而言,日本跟其他发达国家比已经是逐步落后了。

按目前应用得更广泛的人均PPP购买力计算,2014年的日本只有1990年的一半,虽然就人均而言这在中国看来仍然高不可攀,但实际购买力的逐渐落后是几乎每个日本人都承认的事实。(坚持不承认现实的只有今天中国网络上的日粉)

根据日本人自己研究,泡沫经济破产,只能解释日本1990-2000年这10年的经济停滞,而2000年后的 近20年的经济增长乏力,就和泡沫经济破灭关系不大了。

其实到2000年以后,导致经济停滞的问题,主要是因为内需不足,生产率低下。

而内需不足,则主要归功于少子化现象。

实际上年轻人减少,带来的最大问题不是劳动力不足,因为劳动力不足可以通过加强劳动效率来改善,而是消费者数量的下降( 因为劳动者同时也是消费者)

比如最明显的,儿童出生数量少,孩子相关的产业, 诸如教育、休闲、服务等行业的萎缩.例如在 1950- 70 年代期间,日本的家庭数量倍增, 就带动了如住宅需求等相关产业发展。而在今天,日本的很多小城镇已经快成了空城,甚至出现金奖励来定居的年轻夫妇。

实际上目前除了日本的一些主要城市,基本上绝大部分的小城市、城镇,都处于几乎街上看不到人的状态,更不要提农村。

甚至在日本的一些农村,村里的主要工业就是造墓碑:而工厂里的工人普遍是60多岁,日本人的平均寿命是80多岁,一群60多岁的日本人为80多岁的人造墓碑,讽刺吗?

有些中国朋友马上说:人少好啊!人少的话多清净!

但是人一旦少起来,就会不会停止,最后总会到达一个临界点:活着的人缴纳的税收,再也无法维持城市基本的市政开支。

比如1970年新见市人口为4.9万,1980年约4.5万,1990年约4.2万,2000年3.8万多,2010年近3.4万,到2016年10月为3万零131人。

未来20年,我们会看到不少日本城市开始被放弃,就像俄国西伯利亚地区一样。

日本全国82.5%的市区町村人口在减少据预测,到2040年,日本全国城镇(市区町村一级的自治体)中,有896个城镇20~30岁年轻女性人口将减少一半,这样的城镇被称为“将要消失的城镇”。目前已经有很多地方甚至因为没有选民投票,已经无法正常选举,陷入政府难以运转的窘境。

人都没了,那还发展什么经济呢?我们只希望未来中国不会落到这一步。

在上世纪八十年代,日本经济如日中天,为何突然衰落了?

准切的说日本经济衰落是在上个世纪80年代末到90年代初,也就是常说的日本泡沫经济,具体是1986年12月到1991年2月。

日本为什么会发生泡沫经济,我们就要从源头上开始说,二战结束后,日本被美国占领,因为美国想要通过日本牵制社会主义阵营,二战结束后,大量物质援助日本做战后重建,日本也在当时有思潮开始反思导致的影响,也就在那是整个日本社会都把所有精力放到战后重建上,特别在上世纪60年代后,日本经济得到了飞速的发展,也转眼间成为世界经济强国,也在后来发展中,日本社会也开始慢慢积攒下了资金,后来,社会资金开始慢慢重,制造业逐渐转移到了,房地产这一类的行业,并且由于社会资金积累,日本社会开始出现投资热,疯狂开始买房地产,土地,买股票,一些大公司整栋的买写字楼,偏远地区的土地也通过旅游市场炒到高价。

上世纪80年代后,美元汇率开始一路上涨,这就会产生贸易逆差,(美元很少买的东西很多,日元很多买的东西很少),由此,当时的经济强国开始介入汇率市场,当时最能替代美元的就是日元,并且日本经济当时很活跃,由此日元汇率开始飙升,一年翻了一倍,同时期美国国债亏损,引发世界金融机构的恐慌,大量资金涌入日本,日本政府想要通过财政政策干预,但是已经不可控,市场出现大量流通资金。

另外上世纪80年代末,东欧剧变,美国经济也受到影响,加上国内社会信用危机出现,似乎当时的日本由于政体的稳定,社会活跃被当成了全球经济的出路,到了1989年,日本各类经济指标已到达顶峰,然而正如我上面说的,日本大量资金已经从制造业转移到了不动产,股票里,投资过剩却没有实业支撑,(特别说明,很多投资者因为之前投资,获利,表面上变有钱了就开始借钱,贷款加大投资,事实上已经是负翁了),新投资行业已经饱和,逐渐失去投资热情,同过抛售之前的股票还债,甚至还不了破产,日本银行也开始施行财政紧缩政策,加速了泡沫的破裂,从1989年末到1992年两年,日本股市大盘跌了两万多点,也就导致之前投资热产生的账面资本化为乌有。

所以主要原:1.社会流通资金过多,大量投资房产和股票,没有实业支撑

2.汇率大幅上升,导致国际资本涌入,进一步加大了泡沫,

3.受世界形势印象,全球金融低迷,东欧剧变。

在上世纪八十年代,日本经济如日中天,为何突然衰落了?

80年代的日本经济牛气倒不行,他们叫嚣着要买下整个美国。

索尼买下哥伦比亚电影,三菱买下洛克菲勒大厦,日本的富人们在世界各地买楼,甚至在纽约高楼上升起日本国旗,要买下美国,征服世界。

1985年广场协定后,日元升值,日元的购买力升了一倍,日本更是举国狂颠,买楼买楼买楼。

东京房价暴涨120%,但依旧打消不了人们买楼的热情,可怕的是全盛时期,卖掉东京,可以买下一个半的美国,日本人充满自信,赶超美国只是时间的问题,甚至在1989年出版了《日本可以说不》。

五彩斑斓的泡沫,终究只是泡沫,一旦破碎,便是至暗时刻。

美国时刻警惕着日本,1988年,“超级301”条款通过,美国把打击日本列入国策。1989年,美国准备撬开日本的贸易壁垒。

1990年1月12日,日本股市暴跌70%,这一天来了。

在上世纪八十年代,日本经济如日中天,为何突然衰落了?

据日媒《东洋经济》统计,1989年日本的名义GDP为421兆日元,在三十年后的2018年则为557兆日元,初看数据还好,但从其所占世界经济的份额来看,可谓断崖式下降:1989年日本经济占世界总量的15.3%,到2018年则只有5.9%。

反观美国,1989年其在世界经济中的份额为28.3%,2018年则为23.3%,虽然略有下降,但和日本比则是小巫见大巫。

因此,日媒把1989~2018年这三十年称为“失落的三十年(失われた三十年)”。

从瑞士洛桑国际管理发展学院(IMD)每年发表的国际竞争力排名来看,自1989年开始,仅仅四年,美国就超过日本位居全球第一。2002年日本则后退到了三十位,2018年继续停留在三十位。

那么,导致日本经济停滞三十年的原因究竟何在?

中国网友普遍认为是因和美国签订“广场协议(日文:プラザ合意)”所致。

所谓“广场协议”,也就是1985年9月22日,日、美、法、西德、英五个发达国家达成的为促进国际贸易收支均衡而进行的汇率调整协议。

在协议签订前,1美元兑换230日元左右,而到1987年末,则变成一美元兑换约120日元。

日元对美元的升值让日本海外旅行兴起,也开始了所谓“半价收购”美国资产的狂潮,同时日本企业开始转战劳动力相对低廉的中国和东南亚。

由此可见,日元升值也不全是坏事。但这也确实让出口导向型的日本经济出口受阻。

不过,“广场协议”是否是导致日本经济停滞三十年的“元凶”,日本经济界至今尚无定论,因为西德马克在当时相对美元升值幅度也很大。

我们常说,内因是主导,外因只起辅导作用。

“广场协议”的签订只能算外因,虽然对日本经济造成一定程度的打击,但并没到伤筋动骨的地步。

当时日本除了股市大跌外,还有房价虚高,老龄化等问题,这些都是影响经济增长的重要因素。稍有应对不慎,就会“踩雷”。

因此一些日本经济学家认为让日本经济停滞三十年的“元凶”源于当时大藏省(现在的财务省)为抑制居高不下的房地产价格实行的“总量规制”有关,股市和土地价格的狂跌让不少企业走到了破产边缘,进而导致了“失落的三十年”,让日本经济长期停滞。

内容仅供参考,如果您需解决具体问题(尤其法律、医学等领域),建议您详细咨询相关领域专业人士。

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请与我们联系,我们将及时删除。