陈布雷先生是国民党有名的“文胆”,你对他有何评价?

1948年11月14日的晚上,南京“总统府”会议室里灯火通明并且吵成一团,一帮军政大员围绕着要不要给陈布雷举行“国葬”正争论不休。作为总统府国策顾问和“中常会”代理秘书长,号称蒋氏“文胆”的陈布雷,前日自杀的消息已经传遍南京城,引起轩然大波,如何处理后事和定调子,成为当务之急,而就在这次会议上,老蒋却勃然大怒发了疯!

原侍从室少将机要秘书、老蒋“十四位核心幕僚”之一的徐复观,曾经参加了这次会议,根据他的回忆,当时关于陈布雷自杀的原因,坊间议论纷纷,各种揣测都有,所以才召开紧急会议研究如何应对。会场上两派争执不下,一拨认为陈布雷乃蒋氏多年贴身之高级幕僚,劳苦功高,丧事应该隆重,甚至可以举行国葬,另一拨觉得陈毕竟是自杀,大办丧事会有负面影响。

两拨人达不成一致,最终当然只能由老蒋裁决,结果老蒋的态度却出人意料,当场大发雷霆:“现在很多人讲四大家族有很多财产,连陈布雷居然也这么讲,他要我和宋家拿出几亿美元作军费,我们几家哪里有钱!宋子文开始办中央银行只有几百银元,后来再逐渐发展起来,特别是要宋美龄出钱,她哪来的钱”?

(徐复观)

老蒋越说越是情绪败坏,继而破口大骂陈布雷,整整骂了两个小时,在座的这些人大气也不敢吭一声,所谓举行国葬一事也无人再提。事后有人问徐复观,当时小蒋是否在场持什么态度?回答是:“只是一言未发,呆若木鸡”,因为陈布雷的自杀,跟所谓的“币制改革”很有关系,在上海打虎碰个头破血流的小蒋,完全处于懵圈状态。

1948年夏天经济管制令和金圆券出台以后,陈布雷就动员徐复观等人,把办报纸和办刊物的经费都拿出来换成金圆券,徐复观不同意,说应该看看情况再说,陈布雷很是激动地说:“复观兄,我们不拥护国策,谁拥护国策?金圆券完了,我们也就完了,还办什么刊物”?徐复观架不住他的规劝,只好照办。

(一文一武的两陈)

不仅如此,陈布雷还带头把夫人这些年积攒下来的10多两黄金也拿了出来,主动兑换成为金圆券,这10多两黄金在当时不算小钱,然而对于老蒋身边的亲信幕僚、曾经的侍从室第二处主任来说,又确实不值一提,也足以说明陈布雷还是比较清廉的。结果怎么样呢?没用上几个月,币制改革彻底失败,金圆券成为一堆废纸。

所以金圆券的崩溃,让自尊心极强的陈布雷感觉非常对不起老友和部下,甚至对不起自己的家里人,心情极度压抑。而经济上的崩溃,也使前线作战的情况雪上加霜,蒋军官兵手中的金圆券什么东西也买不来,那就只能强征强抢,更加遭到老百姓唾弃和抛弃,因此,一些高级将领私下议论,“四大家族”应该至少拿出四到五亿美元来,作为军费应急。

这样的传言陈布雷听进去了,并且还认了真,也切身体会到金圆券崩溃带来的严重后果,因为徐复观的刊物都不得不停办了,于是私下里面蒋,以绝对忠诚之心劝谏,让老蒋动员四大家族出资应急。老电影《大决战淮海战役》中,有关于这一段的描写,其实不完全是空穴来风,面对内忧外困的局面,一介文人陈布雷在军事上没有什么办法,在经济上提出建议是非常可能的。

在此之前的21年时间里(陈布雷1927年从蒋),老蒋对陈布雷是很尊重的,平日里一口一个“布雷先生”,当然,陈布雷对老蒋也是绝对服从的。现在风雨飘摇之际,本就气急败坏的老蒋哪里听得进如此逆耳之言,几番争吵过后,登时大怒,挥手打了陈布雷一记耳光(此事查无实据),不过“娘希屁”等等肯定是骂不绝耳了,总之,双方不欢而散。

陈布雷20多年来位极人臣,多少军政大员们无不尊重有加,而且也一直很受老蒋的礼遇,早已经不再是一个穷酸文人了,面子是很大的,现在突遭凌辱,实在无法接受。再加上愧对家人朋友、对“党国”形势悲观绝望,因此回家以后愈发想不开,终于走了绝路,以一把安眠药了却残生,年58岁。

陈布雷自杀身亡,原因其实复杂的很,“话不投机遭蒋凌辱”只是其中之一,从蒋20余年,他必然也了解老蒋的性格和当时所处的境况,他曾经比喻过自己是“嫁人的女子,难违夫子”,也就是很有从一而终的愚忠思想,既然如此,被主子在暴怒之下羞辱一番,笔者以为,尚不致寻短见。

留下的遗书有云:“今春以来,目睹耳闻,饱受刺激,入夏秋后,病象日增,神经极度衰弱”,那么身体不好、局势绝望、老蒋又气急败坏,这些都是促使陈布雷走上绝路的原因,同时他一定也感觉到了“百无一用是书生”。某种意义上,所谓“文胆”只是锦上添花的人物,所以才有了老蒋在多次重要讲话中的一些精句,多为陈布雷所捉刀,然而这些东西对于解决军事和政治大问题,实在作用有限。

西柏坡就不需要什么“文胆”,伟人的每一篇大论都是自己的手笔,哪一篇不是气势恢弘?而其身后,则是几百万正取得节节胜利的人民军队,以及忠心拥护的数亿民众,得民心者得天下,不仅仅是靠几篇文章。

1948年11月14日的会议结束后,尽管南京政府定了调子,极力掩饰陈布雷自杀的真相,把自杀说成是“感激轻生,以死报国”,但实在是有气无力。陈布雷死后不到三个月,1949年2月初,老蒋的“帝师”级人物、国民政府考试院院长戴季陶,也在广州自杀身亡,这两位“党国元老”都选择用自杀的方式离世,已经充分说明了蒋家王朝的日薄西山和气数已尽。

大厦将倾,独木难支,才华横溢的陈布雷也是个殉葬品,一个时代的悲剧人物。

陈布雷先生是国民党有名的“文胆”,你对他有何评价?

卢沟桥事变后,全面抗战由此开始。1937年7月17日,蒋介石代表国民政府发表“庐山谈话”,其中讲到:

战端一开,那就是地无分南北,人无分老幼,无论何人,皆有守土抗战之责任,皆抱定牺牲一切之决心。我们只有牺牲到底,抗战到底,才能博得最后胜利。

这段讲话,充分体现出了蒋介石誓死抗日的决心,令无数国人都热血澎湃,极大地鼓舞了抗日士气。不过,发言稿并非出自他本人,而是由私人助理陈布雷所作。

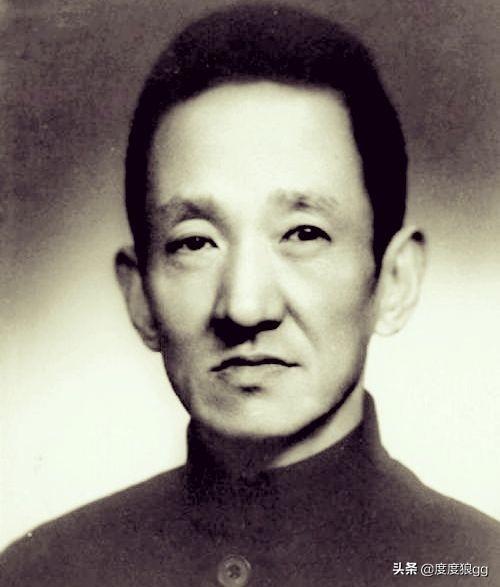

陈布雷(1890年11月——1948年11月),字彦及,原名陈训恩,笔名“布雷”或“畏垒”,浙江省慈溪人。他不仅是蒋介石的私人助理,更被誉为国民党的“文胆”和“智囊”,是中国近代史上一位颇受关注与颇具争议的人物。

1890年,陈布雷出生于浙江慈溪县一个富裕的茶商之家,自小就得到了系统的教育,练就了出色的文笔和谋略。

从浙江高等学堂(浙江大学前身)毕业后,他进入了当时颇有名气的《天铎报》担任编辑。从此开始,使用“布雷”作为自己的笔名。

武昌起义爆发后,国内的民主革命形势一片大好,陈布雷遂以《谈鄂》为专题写了十篇的社论,旗帜鲜明地表达了自己对于革命的支持。不过,由于才华出众而锋芒毕露,他遭到了总编李怀霜的排挤,被迫离开报社回到了老家。

作为家中的长子,陈布雷在父母过世后开始肩负起了家庭的重担。期间,妻子杨品仙在生下女儿后因感染而患上了产褥热,年纪轻轻便不幸去世了。

面对如此打击,他的精神状况一度失常,甚至还将女儿塞到了痰盂里,幸亏家人听到哭声才救下。 就这样,陈布雷在老家一直蹉跎了数年之久,才于1920年奔赴上海担任了《商报》的主编。

在孙中山“联俄、联共、扶助农工”的三大政策下,国共两党密切合作掀起了轰轰烈烈的大革命。

1926年初,邵力子来到上海宣传革命思想,同时还宴请了上海的报界人士。原来,他正担任黄埔军校的秘书长,此行的公开目的是为了文化交流,实则却是为蒋介石物色优秀人才。

在宴会上,邵力子郑重其事地递给陈布雷一封出自蒋介石的亲笔信,盛情邀请他以记者的身份前去会晤。不久,心向革命的陈布雷就离开了上海,毅然奔赴南昌寻找北伐军。

陈布雷和蒋介石在南昌的会面异常投机,两人相谈甚欢并相互引为知己。不过,出于文人的骨气,他并没有接受蒋介石的邀请而加入北伐军,之后返回上海主持《时事新报》,继续活跃在文化战线上。

孙中山过世前,除了留下“革命尚未成功,同志仍需努力”的遗憾外,并没有明确指定或者推荐自己的接班人。因此,国民党内的实力派都开始对大位表现得蠢蠢欲动,派系斗争日益激烈。

经过数轮明争暗斗,汪精卫虽然成为了国民政府的主席,但他却从来没有真正掌控过军队。就在汪精卫和胡汉民的互殴过程中,蒋介石渔翁得利迅速崛起,成为了最大的实权派。

1927年4月12日,蒋介石以“反共”为由发动了“四一二反革命政变”,在向共产党人展开血腥屠杀的同时,也撇开了汪精卫自己成立了南京国民政府。很快,他再次邀请陈布雷出山,担任了南京中央党部的书记长。

当时,中国出现了三个并立的政府,分别是奉系控制的北京政府、汪精卫控制的武汉国民政府和蒋介石控制的南京国民政府。

在自诩为嫡系正统的汪精卫暗中穿梭拉拢下,国民党内掀起了“倒蒋风潮”。受此影响,蒋介石被迫下野并眼睁睁看着“宁汉合流”,看着汪精卫入主南京国民政府。

陈布雷初涉政坛就“踩雷”,只得跟随蒋介石来到了上海,凭借自己的影响力创办了《新生命月刊》。

期间,蒋介石终于迎娶了宋家三小姐宋美龄,成功实现“中美合作”。得益于英美等国的支持,利用了国民党内的派系之争,他在1928年初召开的二届四中全会上重新掌控了军权,准备信誓旦旦继续“北伐”。

虽然,蒋介石的这次“北伐”已经不同于国共合作时期的北伐,但部队还是打到了北京。当时,孙中山的灵柩还寄厝于香山的碧云寺内,为了提升自己的威望,蒋介石提出“率部进京瞻仰先总理遗容”的口号。

为了进一步造势,蒋介石找来陈布雷,请他撰写一篇祭文。于是,便有了著名的《克复北平祭告总理文》,截取部分内容:

溯自我总理之溘逝,于今已三年矣。中正昔侍总理,亲承提命之殷,寄以非常之任,教诲拳拳,所以期望于中正者,原在造成革命之武力,剷除革命之障碍,以早脱人民于水火……方总理哀耗抵粤之时,正中正铲除陈逆(陈炯明)驻军兴宁之日……中正服务在军,病不能亲药饵,殁不及视殡殓,惟我父师,不可得复,戎衣雪涕,疚憾何穷。

今后有生之日,即为奋斗之年,竭其全力,济以忠贞,成败利钝,未遑计也。灵爽匪遥,唯昭鉴愚诚而默相之。

这篇祭文洋洋洒洒2500多字,蒋介石看罢不由得连连称赞:

着实不错!如读《陈情表》,令人悲痛。

这段时期,正是蒋介石实力迅速增强之际,他多次相邀陈布雷担任官职都被婉言谢绝了。不过,对方却以“蒋介石”的署名发表了许多颇具影响力的文章,比如《革命与不革命》、《青年地位及前途》等。

张静江和蔡元培、吴稚晖、李石曾被并称为“国民党四大元老”,他腿上有残疾而行动不便。为了劝说陈布雷就任公职,一连几天都叫人把自己抬到陈布雷的家中,再三再四要求务必就任浙江省教育厅长。

“九一八事变”后,东北军竟然未作抵抗便退入关内,致使128万平方公里的土地和3000万东北同胞沦陷。面对铺天盖地的举国声讨,陈布雷为蒋介石写下了《告全国同胞书》、《国府告民众书》和《致粤要电》三封公开信,竭尽全力为“不抵抗政策”开脱罪责。

不过,面对群情激愤的民众和别有用心的汪派,蒋介石还是被迫下野了。随即,陈布雷也辞职离开了南京,回到上海重操旧业,显得颇有“骨气”。

1932年1月底,蒋介石重新出山掌控军权,陈布雷随后也再度出任了浙江省教育厅长。经过几次事件后,蒋介石对陈布雷这样一个文笔出众而又忠心耿耿的智囊越发的信任,不久就把他调到身边参预机务。

伴随着蒋介石的地位日渐稳固,陈布雷也是水涨船高,不断获得升迁。几年间,他先后担任过第二侍从室主任、国民党中宣部副部长、教育部次长、总统府国策顾问等职。虽然,这些都不是军政要职,但却始终都是蒋介石身边最为倚重的人,每逢重大决策前都会事先征求意见。

不过,陈布雷性格中始终都带着浓重的文人气息,他既不擅长拉帮结派,也不适合应酬交际,属于国民党高层中的一个异类。而且,随着对政治介入程度的加深,他看到了越来越多的贪污腐败,看到了越来越多的道德沦丧。

最令他难以接受的是,向来自诩“革命到底”的蒋介石却对这些置若罔闻,甚至纵容默许,不断打造蒋、宋、孔、陈的“四大家族”。

逐渐地,陈布雷感觉自己已经握不动手中的笔,已经再难以写出振聋发聩的文章,陷入了痛苦与矛盾之中。他在日记里这样写道:

今日之言论思想已不能自作主张,躯壳与灵魂已渐为他人一体。

就在陈布雷日夜为蒋介石操劳之际,却疏忽了对子女的管教。期间,他只是希望孩子们都不要重蹈自己的覆辙,都不要涉足参与政治,鼓励他们学习农林、医学和理工等专业。

不过,继承了陈布雷的遗传基因,孩子们不仅学习成绩优异,而且个个都很有主见和思想。尤其是,当年那个被他扔进痰盂的女儿陈琏,在读国立二中时就秘密加入了中国共产党。

毕业后,陈琏希望组织可以派遣自己前往延安劳动和学习,更希望组织可以公开自己的党员身份。但是,周恩来劝她要以国家大局为重,要她继续留在父亲身边从事地下工作。

到了1939年,陈琏不顾父亲的劝阻,坚持报考了思想自由和进步的西南联大。临行前,陈布雷还再三叮嘱自己的女儿:

无论如何,都不要去反对政府!

当时,陈布雷并没有想到女儿已经是一名中共党员,只是认为她思想上有些“激进”罢了。

日本投降后,全国人民都热切地渴望结束战争。为了实现国内和平,中共领导人毛泽东、周恩来等都亲临陪都,与蒋介石进行“重庆谈判”。对此,陈布雷也天真地认为,或许真能迎来久违的和平。

在重庆谈判期间,久闻陈布雷大名的周恩来还专门托人传话:

对于布雷先生的道德文章,我们共产党人非常钦佩。但是,希望他的笔不要只为一个人服务,而要为全中国的四万万同胞服务。

在西南联大时,陈布雷的女儿陈琏结识了后来的丈夫袁永熙。而且,这对志同道合的年轻人还都是中共秘密党员,到了1947年8月时在上海举行了隆重的婚礼。

结果,婚礼上却出现了意外。原来,袁永熙给前来参加婚礼的另一名地下党员留下了名片,而那名地下党员被捕后从身上搜出了这张名片,特务们顺藤摸瓜把这对新婚夫妇给逮捕了。

被捕后,陈琏夫妇在监狱遭受多次酷刑都没有暴露身份,只承认自己思想激进。尽管陈布雷没有出面,但蒋介石还是得知了这一消息,决定卖对方一个情面:

布雷先生,你对党国的忠心我是知道的。你可以把女儿领出来,但以后一定要严加管束。

陈布雷只知道,自己的八个子女中没有一个是国民党员。但是,他却不知道其中竟然有四个都是中共党员,分别是两个女儿陈琇和陈琏,两个儿子陈过和陈砾。

到了1948年时,解放战争的局势已经逐渐明朗化。国民党当局不仅在战场上一败涂地,在战场外也是濒临崩溃,面对物价的飞涨,政府不得不接连发行纸币,甚至出现了25万元面值的黄金券,出现了1亿元一斤的大米。

而就在国统区百姓水深火热之时,国民党上层却仍然争权夺利和派系纷争。在所谓的“行宪大会”上,李宗仁、孙科、程潜和于右任等人为了争抢副总统的位置,竟然闹得鸡犬不宁。

由于深得蒋介石信任,又担任着国策顾问的职务,国民党内开明人士和其他的民主人士,多有拜访陈布雷并希望他向蒋介石直接谏言求和。经过了激烈的思想斗争,他还是鼓起勇气去进谏了,希望早日停战并且进行国共和谈,遭到了蒋介石的一顿训斥。

在淮海战役期间,蒋介石在会场大发雷霆,痛骂手下将领无能透顶,所有人都鸦雀无声。只有陈布雷,竟然以一介文人之身冒了一句“将在外君令有所不受。”气得蒋介石大骂“书生误国,我真是看错你了!”

眼看自己耗费毕生精力所服务的党国即将覆灭,而蒋介石却仍然一意孤行继续内战,陈布雷感动了空前的挫败感。

1948年11月13日,陈布雷在自己的办公室内写下了《上总裁书》、《再上总裁书》、《遗夫人书》、《遗诸儿书》等11封遗书后,服用大量安眠药自杀,走完了自己复杂的一生。

听闻陈布雷的死讯,蒋介石显得非常悲痛,当即取消军事会议前往探视。随后,他还用发抖的手写了一幅横匾:

当代完人。

作为一个旧式的知识分子,陈布雷身上有着浓厚的“士为知己者死”的封建思想。曾经,他对蒋介石寄予了厚望,认为他就是中国革命的希望。可是,面对理想与现实的巨大反差时,他没能调转船头寻找新的方向,反而固执地以死明志,令人遗憾不已!@文史不假

陈布雷先生是国民党有名的“文胆”,你对他有何评价?

其实,蒋介石这个人呢,对于知识分子是很敬重的,曾经有一个安徽的大学教授,人物我具体记不清楚了,当时蒋介石在那儿滔滔不绝的发表演讲的时候,这人感觉蒋介石说的全是废话,上去一脚就把蒋介石给踹下去,而且一脚正好踹到蒋介石肚子上。蒋介石疼了好几天了,所有人都认为这个大学教授完蛋了。蒋介石啊,独裁者怎么可能饶的过你,但是蒋介石笑合合的,而且之后对于这个人表示格外的敬重。

这事实上就体现了蒋介石对于这些知识分子的一种尊重,尤其是对于这些文学者,包括著名的鲁迅先生对于独裁政府,鲁迅先生一直都不惜笔墨地在那批判,但是一旦说到蒋介石,鲁迅先生就表示,好像话说不出口,我们细细的去翻一下鲁迅先生写的各种各样的文章,没有一篇是直接骂蒋介石的。

对于这样一位尊重文人的蒋介石先生成不累做为一个文人,事实上是表示相当尊重的。当初他就是听说了蒋介石尊重文人这样一个名号,前去投奔蒋介石。蒋介石也对他极其看重,因为这个人有才呢?文学上面的才能,尤其是他写文章写出来,那叫一个漂亮,所以蒋介石重用他,并且聘请他。成为蒋介石手底下的第一只笔什么意思?蒋介石如果有什么重大声明,第一件事情就是找陈布雷先生写一篇文章,然后由陈布雷的这支笔向外界传递蒋介石的信息。在文学上,在报纸上面,陈布雷就是蒋介石的代言人。

士为知己者死,女为悦己者容,陈布雷先生自然对蒋介石是感恩戴德,无论蒋介石要他写什么样的文章,陈布雷先生总会硬着头皮替蒋介石完成,在蒋介石即将败退大陆的时候陈布雷先生甚至选择以死明志,虽然从一定程度上来说他这是抛弃蒋介石的意思,(今日头条漩涡鸣人yy首发于悟空问答)但是也更向外界证明陈布雷先生不愿意去给蒋介石以外的人去当笔了。

蒋介石是一个独裁者,做事情的时候没有自己底线,就比如说他对付民主人士,暗杀恐吓驱赶什么手段都会用,但是陈布雷是一个光明磊落的人,当初郭沫若在国内将蒋介石骂的是狗血淋头,蒋介石把他赶出国以后,郭沫若又再度回来的时候是陈布雷向蒋介石求了情,郭沫若才得以安全地回国,陈布雷在蒋介石身边任职的过程之中,从来都没有参与过政治的事情,这一点很难得,因为你跟最高权力者的接触,最终很有可能你会全力扯上关系,但是陈布雷先生却能一直独善其身?从这一点上来看,陈布雷先生有着自己高尚的品格。

但是可惜他跟了一个独裁的政府,一个注定要失败的政府,谁会允许你独裁,你就算能够独裁一年,两年,三年,但是最终民主共和观念是只下你仍然会倒台,倒台的最终结果你是身败名裂,最终陈布雷没有伴随蒋介石一起死去,而是选择先蒋介石一步而死,他的心里活动,我大致可以推测出来。

原先你是为了民族大义,你尊重文人,我过来投奔你,并且发誓一辈子在你手底下工作,但是你统一了全国之后搞独裁,搞独裁还不算,还要杀害民主进步人士,如果说你最后胜利了,那我捏着鼻子也就认了,但是最后你失败。陈布雷先生最后死的时候肯定是带着不甘,还有就是失望,他或许劝过蒋介石,但是蒋介石没有听,最终他选择用自己的死来为蒋家王朝陪葬,他知道如此庞大的一个王朝解体,送进大墓,肯定是需要几个人来陪葬的,那么用陈布雷的这支笔来为你蒋家王朝陪葬,我也算的上是有始有终了。

陈布雷先生是国民党有名的“文胆”,你对他有何评价?

陈布雷有着很典型的中国古代知识分子的性格,他胸怀报国大志,忠于心中领袖,由于才华出众,成为“领袖文胆”,被誉为“国民党第一支笔”。

在民族大义上,陈是无愧于心的,他揭露过北洋军阀的黑暗统治,振奋过革命士气,鼓舞过全民族的抗战信念;在私德上,他也是很令人敬重的,他正直清廉,铁面无私。在重庆时,连周恩来曾托人向他传话,“对布雷先生的道德文章,我们共产党人钦佩;但希望他的笔不要只为一个人服务,而要为全中国四万万同胞服务。”

“为一个人服务”,这就是陈最大的悲剧,对于陈来讲,蒋介石是他的领袖,是相当于古代“主公”一样的存在,虽然陈有时也会有自己的意见,比如同情一些进步人士,但对于领袖的命令,他是一定要服从的。虽然他本人也许很痛苦,比如西安事变时,他受蒋委托,被迫将张,杨两人说成“叛逆”,事后他在日记中写道:“余今日之言论思想,不能自作主张。躯壳和灵魂,已渐为他人一体。人生皆有本能,孰能甘于此哉!”

然而,他的领袖并不是一个合格的领袖,抗战胜利后,他的领袖使得全国民不聊生,怨声载道,这个时期的陈布雷无疑相当痛苦,他想“从一而终”,这是知识分子的“道德”;但他有不想和这帮人同流合污,这则是风骨和气节,终于,1948年11月13日,他服安眠药自尽。 他死了,而他的争议,却远远没有结束。

陈布雷先生是国民党有名的“文胆”,你对他有何评价?

1927年随蒋介石“下野”而辞职,转赴上海任《时事周报》总主笔,创办《新生命》月刊。 蒋介石复出后,1929年6月随蒋赴北平。1929年以后,先后出任国民党候补监察委员、浙江省教育厅长、国民政府教育部次长、国民党中央宣传部次长、国民政府军委会南昌行营设计委员会主任,侍从室第二处主任兼国民党中央政治会议副秘书长,国防最高委员会副秘书长等要职。陈布雷长期为蒋介石代拟文稿,素有“国民党第一支笔”之称,也成为极具影响力的国策顾问。

作为蒋介石“御用”文人,陈布雷曾参与起草过一些重要的文稿,最典型的是为蒋介石撰写的《西安半月记》。这是他无法违拗蒋介石旨意的违心之作。事后,他在日记中写道:“余今日之言论思想,不能自作主张。躯壳和灵魂,已渐为他人一体。人生皆有本能,孰能甘于此哉!”他也曾多次坦言,“不能用我的笔达我所言”,“为人捉刀是苦恼的”。 抗战时期,是其“文胆”生涯的顶峰。1937年7月16日,蒋介石邀集国内知识界名流200多人,在庐山传习学舍楼举行“谈话会”,7月17日,蒋介石在会上发表由陈布雷起草的著名讲话,其中称:“我们的东四省失陷,已有六年之久……现在冲突地点已到了北平门口的卢沟桥。

如卢沟桥可以受人压迫强占,我们五百年古都的北平,就要变成沈阳第二,今日的冀察亦将成昔日的东四省,北平若变成沈阳,南京又何尝不可能变成北平……如放弃尺寸土地与主权,便是中华民族的千古罪人 那时候只有拼民族的性命,求最后的胜利。”而最为著名的一句,则是“如果战端一开,那就地无分南北,人无分老幼,无论何人皆有守土抗战之责任”,它如同“抗战宣言”一样,为中国四万万同胞广泛传诵,激励了全国军民同仇敌忾、团结抗战的最大决心。

抗战时期,陈布雷还有许多篇文章得到普遍赞誉,在国内外产生了很大影响。 作为国民党主管宣传的主要官员,陈布雷对一些进步人士是很同情和敬佩的。1927年“四一二”政变后,郭沫若发表了著名的讨蒋檄文《请看今日之蒋介石》。蒋介石发出通缉令,迫使郭沫若流亡日本。1937年“七七”事变后,郭沫若想回国抗日。为此,郁达夫找到了陈布雷,陈答应为之说情。但蒋介石对郭沫若那篇文章仍耿耿于怀,于是陈捧出郭沫若在日本出版的《两周金文辞大系》、《殷契粹编》等一叠书对蒋说:“据说,郭沫若这些年没有再搞政治,他主要是埋头研究殷墟甲骨文和殷周的铜器铭文……学术成果在国际上很有影响。现在,他想回国参加抗战……”经陈布雷的说情,郭沫若才得以顺利回国。

陈布雷先生是国民党有名的“文胆”,你对他有何评价?

面对激荡中的中国近现代史,绝多的人其实都是无奈的,无数才能之士被历史的巨浪所淹没,陈先生就是其中一个……

作为一个普通人,我们为生计而忙碌,为升迁而惆怅,为疾病而担心……我们其实并没有资格去评价陈先生……

毕竟,陈先生为了理想去奋斗,活出了人生的格局;理想破灭而选择死去,留住了做人的尊严。这样的人,我是尊敬的……

内容仅供参考,如果您需解决具体问题(尤其法律、医学等领域),建议您详细咨询相关领域专业人士。

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请与我们联系,我们将及时删除。