一二八淞沪抗战对后来淞沪会战双方决策有什么影响?

我是萨沙,我来回答。

一二八上海会战,给了国民政府几点启示,也严重影响了813淞沪会战。

如下:

第一,日军在上海这种大城市作战,战斗力下降严重。

日军强于重火力,空军,以及步兵中远距离的火力。

以重火力为例,日军1个师团拥有36门山炮或者野炮,火力非常强大,每个联队大队,还有自己的炮兵部队。

国军1个师往往只有几门老式火炮,同日军拼不起。

在上海作战,日军的重火力难以发挥,因为很难有效发现敌人目标,遮挡的建筑物太多。

同时,城市的建筑物比较坚固,日军75毫米火炮未必能够摧毁。

重武器的威力,被抵消了大半。

至于步兵武器也是一样。

日军装备大量步枪、轻机枪、重机枪,强于中远距离的火力压制。

城市战,双方距离不远,日军近距离没有冲锋枪,支柱为轻机枪。

然而日军轻机枪性能不如我军捷克式,同时我军还有一些驳壳枪、花机关之内,我军还有比较适合城市战的迫击炮。

如果单纯近距离拼刺,我军还是可以同日军正面对抗的。

所以,在上海大城市作战,日军的战斗力下降明显,优势不能全部发挥。

第二,日军顾虑很多。

上海一旦开战,列强必然会受到影响。

世界主要列强,在上海均设有租界。

一旦上海开战,哪怕没有危及租界,列强也会大受影响,投资家纷纷逃走。

所以,列强会出面阻止日本,国际上对我们很有利。

后来800壮士为什么能够在四行仓库坚持?

其一就是因为这里距离租界仅有一条河,日军怕重炮会误伤租界,不敢随便开炮。

第三,日军在上海作战比较被动。

同东北完全不同,日军在上海合法驻军只有几千人,加上武装日侨最多不过1万多人。

相反,918东北日军就出动了3万主力。

所以,一旦我军首先攻击上海日军,日军依靠数千人是顶不住的,必须要求国内支援。

以日本军国主义的嚣张,它不可能从上海撤军,只能大量援助上海。

所以,如果希望改变日军进攻方向,在上海作战是最好的了。

总之,选择上海作为战场是没错的。

而813淞沪会战,才是真正的一寸河山一寸血,我军伤亡非常惨重,但日军也付出巨大代价。

上海苦战3个月,日军伤亡数万人,战略的中心成功从一马平川的华北转移到水网纵横,日军重武器难以发挥威力的江南。

一二八淞沪抗战对后来淞沪会战双方决策有什么影响?

从国军方面来说,一二八淞沪抗战的主要影响就是,国军提前做了准备,防备日军突然袭击,并提前悄悄勘察地形,选择阵地,并构筑工事,又将当时国军最精锐的八十七师、八十八师和三十六师配置在苏州、无锡一带,随时可以奔赴上海参战。此外,还在从长江口到杭州湾的江阴、常熟到乍浦一线构筑了永备国防工事,作为第二线阵地,准备在第一线阵地持久抵抗,消耗敌人之后,退到第二线阵地再进行抵抗。在南京城外的东南方向,也构筑了大量国防工事,预备在南京外围与日军进行决战。

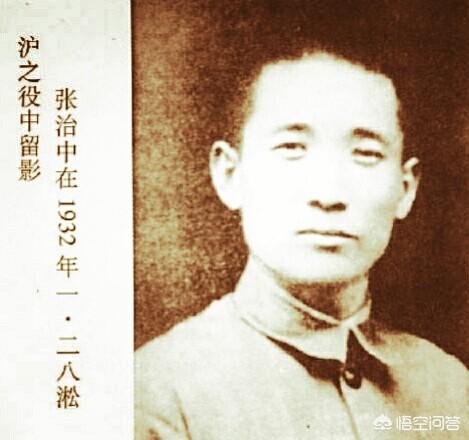

不过,当战争真正到来的时候,并没有按照预订的计划执行。七七事变之后,京沪沿线就已经进入战备状态,按照当时的计划,要用八十七和八十八两个师在上海扫荡,将上海的日军全歼,使日军失去从吴淞口登陆增援的前沿阵地。但从八月九日开始下达动员令,到八月十一日就已经进入战场,并发生了虹桥事件,打响了淞沪会战的第一枪,当天晚上张治中也发布了总攻击命令,但很快南京就来了电话,要求暂缓发动攻击,等待国际调处。十四日等了一天,没动作,到十五日又展开攻击,猛攻了一天,没有多大进展,到了十六、十七两天,又停下来了,到十八日,又开始攻击。这时候,日军第一批增援部队已经上来了,再攻击就比较难了。

大家都说,国军在淞沪会战中是添油战术,其实日军方面也是添油战术。一开始双方主要在庙行、蕴藻浜、罗店到浏河之线对峙,浦东方面没有大的战事。日军不断通过吴淞口码头增援,国军则主要通过上海到南京的铁路增援,双方都是在逐步增兵,也都是在苦战。不过,随着日军不断增兵,战线基本上稳定下来了,到八月二十二日之后,国军就基本上只能被动防御了,态势很不利,蕴藻浜的阵地多次出现被日军突破的情况。不过这时候国军士气还比较高,所以阵地失守后,往往能在夜间通过反击夺回来。

但这时候对国军更加不利的局面在于,京沪战场能够投入作战的二百多架飞机,很快就被日本空军全部消灭了,之后日军飞机在淞沪战场就完全没有对手了,可以随意进行侦查、低空扫射,对国军造成极大威胁。而且,日军飞机能够沿着京沪铁路线往返进行侦查和扫射、轰炸,到九月中旬以后,国军在京沪线上的兵力投送也出现了问题,部队到无锡、苏州一带后只能停下来,到夜间日军飞机无法出动的时候才能向前输送。还有炮火的问题,国军的炮少,尤其是步兵平射炮很少,面对日军战车毫无办法,只能被动挨打。

到后来,日军形成规律,每天早上升起系留气球进行观察,发现国军炮兵阵地后,呼叫飞机进行轰炸,或者发现国军阵地后方有部队正在集结,准备投入战场,也呼叫飞机进行轰炸和扫射。桂军刚到战场,一个团在蕴藻浜阵地后方的竹林里正在集结,准备团长讲话后开始攻击,被日军发现后,呼叫飞机进行轰炸和低空扫射,当场伤亡过半,失去了战斗力。国军的跑少,炮弹也不足,当时能够投入的实际上只有一个两个炮兵团,而且被以营为单位分割开来使用,不敢集中。因为集中了,一旦被日军侦查发现,就会用飞机轰炸。

双方打到十月下旬后,态势对国军越来越不利,国军统帅部已经准备将部队退往第二线阵地继续抵抗,但白崇禧认为桂军战斗力强,马上就可以到达前线,六个师的兵力投入进入,可以在蕴藻浜一线反击日军,一举扭转淞沪战场的敌我态势。等到桂军上来后,果然发动了一次反击,但是因为事先准备不足,缺乏炮兵支援,又不了解日军作战习惯,既不知己也不知彼,只凭着战士的抗日热情和士气,密集冲锋,最后都变成了日军的活靶子。当时其他国军一流部队基本上都能抵抗一个星期,而桂军上去只有两天,就全部垮下来了。

更加糟糕的是,一二八淞沪抗战最终是在国军处于不利态势的时候,由国际调停结束了战争,所以淞沪会战发生后,国军统帅部始终对国际调停抱有幻想。一开始国军完全处于优势的时候,因为等候国际调停,已经耽误了攻击时间,给日军留出了增援时间。到十月下旬国军已经无法支持后,不得已退到苏州河以南,这时候部队的建制还在,指挥体系也还没有完全被打乱,完全可以有计划的退到第二线的国防工事,依托工事进行持久抵抗,消耗敌人。但国军统帅部这时候却又把希望寄托在国际调停上,认为九国公约马上就要开会了,国军应该继续坚持。所以,本来应该撤退的十月底,又没有撤退,错过了最佳撤退时间。

就在这个时候,日军从金山卫登陆,包抄国军后路,到十一月八日,淞沪战场的国军全线崩溃,本来可以有计划、有组织、交替掩护的撤退,变成了大溃败,数十万大军完全被打乱了,失去了建制,军长找不到师长,师长找不到旅长,旅长找不到团长,官长找不到士兵,整个全部都被打乱了。原本还要求各部队退入锡澄线、吴福线的国防工事继续抵抗,但因为部队这时候已经完全乱了,国防工事的钥匙都在当地的地方保长手中,部队到了工事,也无法打开,只能践踏而过,一气撤退到了南京外围,让国军耗费重金打造的永备国防工事没有发挥一分钱的作用。

淞沪战场地形狭窄,北边是长江口,南边是杭州湾,国军都无力以炮火进行控制和封锁,所以淞沪战场本身并不适合进行大规模会战,这是当时稍有军事常识的人都明白的。而且,淞沪地区时冲积形成的滩涂,地下水很浅。国军将领回忆中都提到,淞沪会战时部队挖战壕,挖到一米,就已经有水了,战士们战斗时几乎半个身子都泡在水里,时间一长就受不了。但因为有一二八淞沪抗战时国际调停的经验,所以国军统帅部始终将希望寄托在国际调停上,导致该进攻的时候犹豫不决,该撤退的时候又不坚决,都失去了最佳时机,将几十万国军精锐白白葬送在了淞沪战场。

反观日军,虽然一直被认为战术死板,而且在淞沪会战中也同样是用添油战术,但日军的表现却要好得多,并不死板,反而很灵活。战争开始不久,就夺取了制空权,之后的作战中,将制空权和自己的炮火优势发挥到了极限,对国军各部队造成了巨大损失。当发现沿长江进攻比较困难的时候,日军马上转而寻找在杭州湾进行登陆的机会,而这时候国军的指挥却出现了重大问题,因为兵力不足,将原本在乍浦一带驻守的炮兵调到了上海战场,让国军在杭州湾轻松登陆成功,包抄了国军后路,几乎差点将在淞沪地区的国军包围全歼。

一二八淞沪抗战对后来淞沪会战双方决策有什么影响?

说到淞沪会战,我又接连想到之后的南京保卫战,武汉会战。我又想起了在日军400毫米舰炮猛烈轰击下依然坚守阵地的德械师的中华英儿们。在此,我的心情非常沉重,让我们向他们致以崇高的敬意。你们的名字无人知晓,你们的功绩与世长存!

不过,我们不再这里讨论这场战役的细节,我们要说的是战略层面,淞沪会战对整个抗日战争走向的巨大影响。

军容整洁、训练有素的德械师

淞沪会战开始于1937年8月13日,就在一个月前,日本方面在平津地区发动的七七是事变。本来,七七事变的发动者是日本的陆军,由于七七事变获得了巨大的成功,日本陆军方面在东京大本营就变得趾高气昂,感觉陆军处处都要高过海军一头。这么一来,日本海军就看不下去了,陆军都能成的事,我堂堂大日本帝国海军凭什么干不成,你们搞平津,我就搞一下上海,如论如何也不能让陆军的气焰再嚣张下去。

其实按照东京大本营的计划,日军的进军路线是平津——华北——中原——关中——四川——华南。大家注意一下,这是当年蒙元灭亡南宋的路线,如果当年日军真的按这个计划执行的话,那我们中华民族就危险了。

七七事变的日军

淞沪会战后期日军自杭州湾登陆之后,我军侧翼收到威胁,不得不撤退。但国军撤退的各项部署安排一塌糊涂,有些先退的部队为了阻塞日军进军,主动破坏了桥梁等交通枢纽,以至于后面撤退的部队退无可退,由此看来,国军是一个不善败的军队。

再加上南京到底要不要守这个问题,老蒋一再犹豫,贻误战机。再加上守城主将唐生智弃城而逃,导致南京守城队伍混乱不堪。中国当时的首都,千年古城,如同一块肥肉送到了日军嘴边,在眼前的巨大利益面前,日军只好改变原来的战略计划(不好意思,日军自七七之后,根本有没有战略远见)行军路线,从长江中下游自东向西进军。

淞沪战场

长江中下游地区地形复杂,多丘陵又水路密布,日军的机械化部队难以展开,火力优势不易发挥,进军速度就不得不减缓、迟滞。这样一来,就给了我军民喘息的机会,我们得意从容撤退,并组织了武汉保卫战、长沙保卫战等战役。虽然日军最后是打下来了武汉、长沙。但均是空城,城内的设备、物资、人员均已撤往川内。在之后,日军就是强弩之木,我军又恃险而守,两军只得在长沙一代拉锯。日军妄图三个月灭亡中国的狂妄计划,只得破灭!

直到今天,日本还有学者不认为当年侵略朝鲜和我国东北错了,他们认为,错就错在发动七七事变。诚然,七七之前的日本,手握朝鲜、我国东北与我国台湾,那时的日本真是可怕,但自从打了七七之后,日本就是从得到一个又一个的战术胜利,陷入了一个战略必败的境地。同样,我也希望我们要有远见,不被眼前的利益所迷惑,从而陷入进退两难的境地。

一二八淞沪抗战对后来淞沪会战双方决策有什么影响?

第一次淞沪抗战,国军靠不怕死,中日双方打了个平手。第二淞沪抗国军继续勇敢不怕死,加大兵力,想靠人多赢,日军改变战术,正面牵制,杭州湾后路包抄,一战打垮国军70万精锐。常说日军战术呆板,留学日本的国军统帅和将军更是垃圾

一二八淞沪抗战对后来淞沪会战双方决策有什么影响?

淞沪会战是决定中国未来命运的一次与日寇的决战,各军阀都出动了兵力,前往上海前线,以80万牺牲为代价,让日寇3个月忘我中华的梦想被粉碎,并改变了日寇的作战策略,原本打算由北向南快速扫平中国的日寇,不得不由西向东展开展开侵略,这对我军的纵深有非常大的帮助。也正是这个策略的改变,让日寇深陷华中战场,始终无法完全越过华中,最后被拖入了长期作战当中,日本国力有限,长期作战就意味着慢性死亡,尤其世界大局势的迅速转变,苏联对日本的威胁也越来越大,美国的两颗原子弹让日本从疯狂中清醒了过来,不然深受军国主义影响的日本人,可能会把整个民族带向灭亡。

一二八淞沪抗战对后来淞沪会战双方决策有什么影响?

1937年,侵华日军在上海发动淞沪战争,日军第10军于5日在金山卫登陆突袭,国民革命军援军第67军及第11预备师未集中完毕,遭袭击全灭,第67军军长吴克仁中将阵亡。

国民党防军薄弱,守军只有两个连,和炮二团之六连,正在此时,日本增援的第十军,突然在十一月五日,在杭州湾的金山卫登陆,包抄华军防线南方的背后。

虽然蒋介石在上海作战初期,曾经设想过日军从金山卫登陆包抄华军战线的背后可能,因此在沿岸建有简单的防御工事,以及留有部队监视。

但是由于华军在上海的决战过于激烈,因此将防守杭州湾的部队抽调,蒋介石与德国军事顾问都认为,日军也已经全力投入上海正面作战,不会有兵力再投入登陆杭州湾。

1937年11月5日拂晓5时许,侵华日军第十军3个师团共11万人趁涨潮之际,凭借着大雾的掩护,驾着小船,从金山卫东起戚家墩西至白沙湾一带的滩头阵地偷袭。

防守这里的,原先有张发奎第8集团军所属的4个师1个旅数万人的兵力,因蒋介石一直认为日军全力进攻上海正面,不会有从杭州湾登陆的可能,故在战事趋于激烈、兵源枯竭之时,将防守杭州湾的部队一一投入前方战场,到日军登陆时,在杭州湾北岸从全公亭至乍浦几十公里长的海岸线上,仅有陶广第62师的2个步兵连、炮兵第2旅2团6连及少数地方武装防守。

既无重炮,也无像样工事,面对10万装备精良的日本生力军,结果可想而知。迅即被日军击溃,日军登陆成功后,上海派遣军与第10军合编成立华中方面军,由松井石根统一指挥,日大本营规定其作战地域为"联结苏州--嘉兴一线以东",任务"以挫伤敌之战斗意志,获得结束战局的机会为目的,与海军协同消灭上海附近的敌人。"第6、第18师团按照预先部署,分别向松江、沪杭铁路扑去。

7时许,大部队在炮火、飞机的掩护下,对金山卫大举进犯。由于中国军队的顽强抵抗,日军损失惨重,难以从正面突破防线占领上海。

为了从侧翼威胁淞沪战场的中国军队,日军选择了防务薄弱的金山卫偷袭登陆。

当时驻守金山卫沿海的国民党军队62师正调防川沙,接防部队尚未抵达,沿海一带仅留守300余战士。守军殊死抵抗,仅40余人突围,其余全部壮烈殉国。

日军登陆后,一路烧杀北侵,犯下种种罪行,仅3天内就在金山卫镇屠杀居民1015人,焚烧房屋3059间。

后人将这些暴行分别命名为金山卫城南门惨案、金山卫西门镇血案、查山乡仓头村杀人塘惨案等。

内容仅供参考,如果您需解决具体问题(尤其法律、医学等领域),建议您详细咨询相关领域专业人士。

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请与我们联系,我们将及时删除。