80年代很穷但为什么离婚率很低呢?

八十年代,虽然说已经入进了改革开放的时代,但许多东西还保存在以前的状况,一些地方的集体经还继续保持着,比如分田单干,我们生产队在八十年代还处在半分半不分的状态,像种的茉莉花地,私人有,集体也有,一直到九十年代初,生产队才完全解散。因此,人们见的世面少,在对婚姻的思想认识上仍然还保持在六七十年代人们的那种传统思想认识上,自然对很多方面的思想认识还没有像九十年代以后这样的开放。

最明显的转变,是在九十年代以后才开始的,工人的下岗,农民的外岀打工,有不少的年轻人在生活上一遇上曲折,常因生活上的锁事而吵吵闹闹,伴随着城市建设速度的加大加快以及歌舞升平、灯红酒绿的花花世界,注入人们的眼球影响着人们的整个意识形态,加上社会上的人事交往也频繁起来,本来一些十分守旧而本份的男男女女,思想不再守旧,也开始发生了变化,他们更加渴望和向往着自由幸福的婚姻,极大地动摇了原来的婚姻基础。

在离婚的问题上,不是因为贫穷而造成的,而往往是客观上受到外界的影响和诱惑而在主观上发生思想认识上的变化而产生的。在八十年代以前,由于受到传统思想和良好道德品质的教育,人的三观与现代人有很大的区别,即使是家庭矛盾再大,也只不过吵吵打打而已,达到离婚的程度是极个别,总认为离婚不是个光彩的事,所以离婚率就低。

如今社会发展了,思想也解放了,婚姻也自由了,想结就结,想离就离,如同儿戏一般。离婚不再是一种耻辱,离了又可以从新开始,就这么简单。所以,现在有时离婚的队伍比结婚的队伍还要多,也是很自然的了。

80年代很穷但为什么离婚率很低呢?

我是萨沙,我来回答。

其实80年代的离婚率,也不能说很低。

1987 年中国离婚率为 0.55 ‰,到 2019年的离婚率为离婚率为 3.4‰,差不多是6倍的差距。

表面上,1987 年的离婚率似乎不高。作为一个比较封闭、民风保守的社会,这个比例并不少,日本至今离婚率不过1.77‰。

中国离婚率是从80年代开始,疯狂飙升起来的。

80年代之前,离婚并不容易,一般要组织上批准才可以。

夸张的是,当时并不认为感情破裂就是离婚的唯一标准,甚至都不是标准。

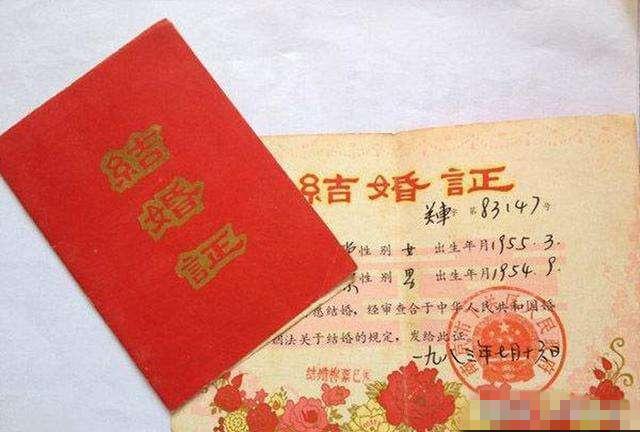

在1980年,中国通过了新的《婚姻法》,离婚条件中明确写了一条,如果夫妻感情破裂,调解无效,准予离婚。

以前离婚难到什么地步?只要有一方不同意,基本就肯定离不掉。如果涉及第三者,哪怕同第三者没有任何不轨行为,出轨者也要倒大霉。

著名的王近山将军,就是《亮剑》中李云龙的原型,就因为同原配感情破裂,决定离婚去小姨子,闹得天翻地覆。

最后婚虽然离掉了,王近山却被开除党籍,撤销大军区副司令员职务,军衔从中将降为大校;调往西华县黄泛区农场改造。

从80年代开始,离婚就比较容易了。基本上夫妻双方同意,就可以离掉,组织上顶多做做工作,并没有拦住不让离婚的权力。

另外说几点:

第一,今天主要是女人离婚。

专家分析,今天由女方主动提出的离婚,占百分之七十四之多。

而八十年代,女方主动提出离婚是比较少的,多是男人要求离婚。

当时社会风气比较保守,人民的观念也保守,尤其对于女人而言,无论认为任何原因离婚,包括被家暴或者男人出轨而离婚,都不是什么光彩的事。

80年代有个著名的离婚案,就是遇罗克的妹妹遇罗锦。最初她被反革命的哥哥连累,因几句话就被发配到北大荒农场劳动教养。后文革结束后,遇罗锦因哥哥没有平反,她也无法回城,被迫嫁给一个有些权势的北京干部蔡钟培。

蔡钟培不但将妻子调回城市,有了北京户口,还动用关系争取为遇罗克平反。

等待哥哥平反以后,遇罗锦就彻底恢复了地位,继续担任工程师,时间是1979年。

没想到,1980年遇罗锦就申请离婚,理由是婚姻本来就没有爱情基础,是为了物资利益。

蔡钟培颇为不愤,认为妻子就是利用他以后就甩,拒绝离婚。

有意思的是,法院最终两次判决,到1981年才同意离婚,还将遇罗锦臭骂了一顿:

“遇罗锦与蔡钟培于1977年7月8日恋爱结婚,婚后夫妻感情融洽和睦。后由于遇罗锦自身条件的变化、第三者插足、见异思迁因此使夫妻感情破裂……经本院审理中调解,双方达成协议,自愿离婚。”

当时社会舆论还闹得天翻地覆,连新华社都刊文:《一个堕落的女人》为题,谴责遇罗锦的私人生活。

为什么新华社也管这种事?

这是因为1978年以后,中国离婚出现很大变化。

以往都是男性提出离婚,女性呼天喊地的闹着不愿意离婚。

但从1978年到1982年,全国离婚人数从一年28.5万对增长到42.8万对,提高50%。80年代的离婚事件中,女性主动提出诉讼的居多,约占71%,其中知识女性主动提出离婚的多达86.1%。

为什么会这样?大体是改革开放以后社会风气开始变化。

而中国妇女又同其他国家不同,基本都是有工作,完全可以养活自己,经济也是独立,有离婚的客观条件。

第二,当年社会风气不鼓励离婚。

上面也说了,80年代离婚案还是相对少的,而敢于提出离婚的基本都是知识女性。

而普通女性哪怕自己有工作,往往也有很多顾虑,不敢离婚。

尤其是乡下妇女,离婚被当作一种羞耻之事,而且还不是妇女一个人丢人,还会连带全家丢人。

所以乡下妇女非到万不得已,绝对不会离婚的。

萨沙记得看过一个案件,还是90年代。一个叫做孙丽的妇女,同一个诊所医生李辉结婚。

婚后李辉回忆妻子作风不正派,怀疑她在外上班会找机会偷人,经常对其进行殴打。

当时报道这么说:今年2月8日,在对孙丽一顿暴打之后,李辉向孙丽提出了一个要求:要么买断工龄,下岗在家;要么给下体上锁,可以上班。被打得遍体鳞伤、抖成一团的孙丽问李辉:锁上之后还打我不?李辉痛快地回答:不打了。于是,李辉买来了手术用的缝合针、肠线和麻药。当晚,在麻醉剂的作用下,孙丽的下体被李辉缝合上了。之后,李辉竟用一把俗称“将军不下马”的小锁头从孙丽的下体缝针的伤口处穿过,锁住下体。后因孙丽是在忍受不住痛苦,向邻居大姐求救。大姐看到这把铁索以后,极为气愤,直接报警。2月13日,在警方的陪同下,孙丽在一家医院妇科取下了锁住下体的锁头。

看看,当年女人都委曲求全到什么地步了?

如果不是大姐报警,孙丽仍然不会离开李辉。

今天谁敢这样试试看?就算偏远山区的村妇,也会毫不犹豫离婚、报警。

第三,当年离婚后女人会有一系列现实问题。

常见的就是风言风语,认为离婚女人肯定自己有什么毛病。

如果女人漂亮一点,就会被怀疑是狐狸精甚至破鞋。

在80年代如果被扣上一个这种帽子,被人指指点点绝对是轻的,重则当作流氓罪,这是要法办的。

如果女人还有孩子,问题就更严重。

这方面说起来就没边了,不多谈了。

80年代很穷但为什么离婚率很低呢?

传统观念死死地束缚住了那一代人,即使是毫无爱情可言的婚姻牺牲者。也没有勇气和能力来当一回弄潮儿!

步入顺耳之年的老人们,在改革开放初期,也是到了自己人生考虑婚姻的时候。在农村,没有读初高中的青年人,脱离了生产队集体的劳动,开始了出门打工,就地做小买卖挣钱养家。条件好的人家,媒婆跑断腿来为你保媒拉纤。条件差的,因为成分论被担误了青春的大龄单身,媒婆也会绞尽脑汁来撮合,两家,三家甚至四家来换亲。像这样为了婚姻而强制组成的家庭,爱在哪里?情在何处?因为贫穷,因为传统,因为可怜,牺牲了多少个悲哀男女。年龄上的差异,文化上的不一,理念的不同,硬生生让那一代没有自主谈情说爱的人,凑合认命来和鸡狗度一生。嫁鸡随鸡 嫁狗随狗。一辈一辈地劝说着想逃出不幸婚姻的坚强人,最终,还是顾及名声,顾及家庭,把离婚的念头胎死腹中!

现在的年轻人,自由恋爱,网络牵手,结婚的速度快,未婚先育的快,弃子另嫁的也快。简直就是拿没有约束的婚姻当作了儿戏。老年人不要看不惯,也不要对人家说三道四,这种情况也许不知道没准就会变成自家孩子的故事!

80年代很穷但为什么离婚率很低呢?

过去传统上是"嫁鸡随鸡,嫁狗随狗",离婚是件很大很大的事。当时,男主外,女主内,是家庭模式,大男子主义还是占主导地位,女人较少抛头露面,社会地位大多低于男子。

社会上主流媒体还是不提倡离婚,人们的法律观念没有今天强。往往男女闹离婚,单位工会和妇协会,都会介入调解,职工一举一动,都在各个组织的管辖之中。

老单位某一财务和上钢三厂老公,生了二个儿子,因性格不合产生了重大矛盾,三天一小闹,五天一大闹,闹得邻舍鸡犬不宁。双方单位工会和妇协会都一再调解,希望重归于好,但无济于事,最后双方协议离婚。当时可是轰动全厂的新闻。

八十年代,离婚率是万里挑一,许多夫妻性格不合或有家暴,却没有走向婚姻破裂,一是当时大环境厌恶离婚,有人不想因此被人看不起而选择凑合;二是当时法律意识淡薄,对薄公堂几乎是天方夜谭,不敢冒天下之大不韪;三是儿女众多,不看夫妻僧面还要看儿女佛面,实在于心不忍丢下儿女家庭破碎;四是住房普遍小,难以割舍。

像财务女和老公离异后,二个儿子一人一个,可还是生活在一个屋檐下,划分三八线,拉一块帘布,日日夜夜抬头不见低头见,偶尔来个朋友说话都要九思而后行。

实在不甚难堪,不离苦,离也苦!被众人背后指指点点,要多痛苦,有多痛苦!

在社会一日千里大飞跃中,离婚已经家常便饭,不足为奇。在今天已呈现高离婚率。回首往事,不胜感慨!

80年代很穷但为什么离婚率很低呢?

题主可能对那个时候的情况不太了解吧,或者有些想当然,我是亲历者,我来说说。八十年代初期,是中国离婚的一个高峰,为啥?数以千万计的知青返城,与乡下的配偶离婚。大批从57年反右致文革被打倒的人,摘帽或平反,复职补薪,闹离婚的不少。还有部分人因国门打开,有机会出国而要离婚的。说两个小故事,一个是一知青在农村已娶妻生子,想返城而妻不让,闹了两年,后该知青赴美留学,出国时留言给妻子说不回来了,让她自己处理。其妻哭哭啼啼找到大队支书,大队支书一边安慰她,一边从抽屉里拿出户口簿,说他的户口簿还在这里,跑不了的。另一个是,那时民众观念尚落后,认为离婚是丢人丢脸的事,各地被拋弃的女人,到处告状,得不到处理,就自发组织起来,群体上访,还起名叫“秦香莲上访团”。我曾在一个车站见到过这样的上访团,有数十人,排成队,举着大旗,上书“xx秦香莲上访团”,要到省城上访呢。

80年代很穷但为什么离婚率很低呢?

我回答是:一纸在手,天长地久。有福同享,有难同当。夫妻互爱,都不出轨。离婚耻辱,被人笑话。夫妻恩爱,再苦也甜。

内容仅供参考,如果您需解决具体问题(尤其法律、医学等领域),建议您详细咨询相关领域专业人士。

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请与我们联系,我们将及时删除。