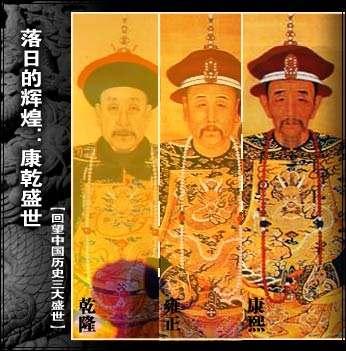

为什么说康乾盛世是假的,为什么到清末人口会达到四亿五千万?

我是萨沙,我来回答。

人口的增长不能同历史比较,而是要横向比较。

就比如看看今天生活的好坏,不能随便同古人去比,而是要同今天其他国家去比。

很多人不知道,即便是今天欧美发达国家,在20世纪之前人均寿命也是很短的。

19世纪初期,也就数1850年前,是中国的清末了,美国也独立了150年以上。

即便如此,当时世界上包括欧美国家在内,平均寿命尚且不到40岁,一半人口在成年之前就夭折了,尤其婴幼儿夭折率非常高。

1820年左右,西欧平均寿命是36岁,日本是34岁。

要是再往前几十年,也就是1800年之前,欧美也只有少数精英阶层享受最好的医疗,人均寿命才超过40岁。中国也差不多。在中国,哪怕是贵族阶层人均寿命由1800年代初的37岁降至1830年后的32岁。

但到了1990年,发达国家平均寿命已经达到73岁,发展中国家则为57岁。

虽然发展中国家进步也是很大的,但这是同历史去比。如果同同时代发达国家相比,平均寿命还差了16岁之多。

道理也是一样。

所谓康乾盛世人口猛增,其实是个伪命题。

在康熙六十一年(1722年),全国人口突破一亿五千万,乾隆五十五年(1790年)突破三亿大关,约占当时世界人口的三分之一。

学者葛剑雄认为,1600年明朝实际人口大约197,000,000人,明朝人口峰值接近2亿。

学者曹树基认为,1630年明朝人口峰值,实际人口大约192,510,000人。

即便按照明朝2亿的人口,到了乾隆时期也达到了3亿。

其实,这就是同历史上相比的结果,如果同那个时期其他国家一比,也就没什么了不起。

其实,即便按照历史对比,也没什么了不起。

根据学者吴松弟估计,元代人口最多的1341年实际人口有大约1800万户,大约90,000,000人。学者邱树森、王颋则认为元代实际人口峰值有1990万户,近90,000,000人。葛剑雄认为,1341年实际人口超过85,000,000人。

而明朝人口为接近2亿,等于翻了一倍还多,增幅大大超过清朝康乾时期的增速。

随着玉米、甘薯传入中国,大约提高了粮食产量,加上全国大量普及高产稻米,小麦也不断改良,粮食产量猛增。

陈志武在《量化历史研究告诉我们什么》中引述了“宫启圣教授”的研究认为:“从1776年到1910年间,中国14.12%的人口增长是由玉米所致。而从16世纪初到20世纪初,中国粮食增量的55%是由于这三项新作物(玉米、番薯和土豆)。”

1914-1918年,玉米与薯类(包括番薯、土豆以及中国本土的芋头等在内)种植面积占全国耕地总面积的7.2%,两者合计的产量占粮食总产量约为7.67%

就人口增加来说,康乾1722年清朝人口1亿5000到70年后增长到3亿。

而同时代,英国人口从1700年的600多万增加到1800年的1100万,增幅也是很多的。

甚至是世纪人口也从1700年的6亿增加到1820年的10.5亿,增幅同样很高。要知道,当时世界上正在爆发普遍的殖民战争,还有普遍的瘟疫,有很多人口大量死亡,而满清是和平环境下。

而同时代,康乾时期粮食总产量,从1665年的1163.7亿斤增加到1795年的2576亿斤,但因人口增多,反而人均粮食产量则有所下降,从人均1 183斤/人减少到867斤/人。

而时代的英国的工业革命还没有完成,人均粮食产量也大幅度增加,甚至开始大量出口。

1750年英国出口谷物和面粉的总数达到20万吨,人均出口60斤。

就耕地人上来说,18世纪中国人均耕地面积仅有3.5亩,英国人均耕地面积则达到10亩,而且还有荒地大约人均6.2亩尚未开垦。

如果这只是农业,我们在看看国家财政收入。

满清财政收入从1661年的6162万两增加至1766年的8280万两,增幅有限。

而法国和英国的财政收入1680年分别为1440万两和616万两,1750年分别增加到4260万两和2760万两,都增加了很多。

表面上满清财政总收入大大高于英法,但中国人口是英国30倍以上,各方面开销也非常巨大,相比起来英国有钱得多。

以上这些数字,还都是在英法没有完成工业革命之前。到工业革命完成之后,英法国力迅速增强,是满清无法企及的。

为什么说康乾盛世是假的,为什么到清末人口会达到四亿五千万?

谢谢邀请!在古代,别管穷富,只要百姓能过上安宁的日子,这就是太平,太平了才有盛世,这就是人们所说的太平盛世。康雍乾时期,除了边疆有点战事,在整个中华大地上,百姓是基本上是安宁的,得到了休养生息,所以说这个时期算得上盛世,这个盛世不算假的。百姓最厌恶的就是战争,战争不会给百姓带来什么好处,就算能吃饱饭,可是战争使百姓不得安宁,居无定所,这叫什么太平,不太平就没有什么盛世之说了。必定康雍乾时期,百姓没有受什么战争之苦。

古代人口增长缓慢,其原因是多方面的,灾荒饥饿、频繁战乱、瘟疫盛行,这些都影响人口的增长。清朝时期人口增长是蛮多的,一是和平安宁,二是百姓生活水平的提高。我以前看过一个资料,明朝时期,菲律宾有一个姓陈的华侨,看到吕宋岛上的山芋,心想,如果移栽我国,那就好了。第一次想带几个回国,过境时被查出,没有带来,第二次带一根山芋秧,藏在腰带里,过境没有查出,来到家乡浙江栽种,产量是吕宋岛上产量的几倍,经过几十年的繁育种植,推广种植到华南、华东、华北,产量蛮高的,虽然不算什么好粮食,但是使这些地区的人能吃上饭,减少饥饿,人口大增。在西汉的时候,我国的人口就有九千万了,1000多年过去,人口也没增加多少,明清两朝人口大增,除其它原因外,估计和这个姓陈的带来一根山芋秧有很大关系。

至于清政府闭关锁国的政策,阻碍资本主义发展,这是他的不足;清末政府腐败无能,不是康雍乾时代,必定康雍乾时代能算得上盛世。清朝是满人执政,满人也是中华民族的人,不应有民族偏见。

为什么说康乾盛世是假的,为什么到清末人口会达到四亿五千万?

先说人口问题,先举一个现代社会的例子来做对比,阿富汗,请看图片:

图片上最粗的蓝色线条就是阿富汗的人口增长线,1990年以来简直是直线上升。比阿根廷(红色线)和柬埔寨(绿色线)上升可快得多。

我们知道,1990年是苏联从阿富汗撤军的第二年,这一年阿富汗只有1200万人。

时间到了2001年,阿富汗是2200万人,十年的时间增加了1000万人,几乎增加了一倍。

然后又是美帝在阿富汗作乱二十年,经济停顿,军阀混战,失业率40%,贫困率70%,阿富汗人的平均寿命都下降到了45岁。可是,如图所示,阿富汗的人口竟然增长到了3900万人,与2001年的2200万相比,也几乎是一倍的增长率了。

吓人不吓人?

难不成美国在阿富汗二十年把阿富汗统治成盛世了?

这么说,美帝也会笑的啊!“盛世?盛世我干么撤军啊!不带这么骂人的。”

那么,战乱二十年,阿富汗的人口为什么增长这么快呢?

因为阿富汗广大乡村中的女性被剥夺了受教育的机会,阿富汗的男性接受到的也是落后的宗教教育,非现代科学教育。

生育率和女性受教育程度是成反比的,男性教育水平低下也会助推生育率增长。

男女双方都是没文化的人,吃饱了饭就生孩子呗!不然去干什么?

你能想象吗?

做为同样落后贫穷的国家柬埔寨 ,在1990年和阿富汗一样,也大概是1200万人口,可它目前也只有1600万人口,少阿富汗2300万人口,三十年间柬埔寨比阿富汗少生了1900万人口。

重要的是教育。

当然不能说柬埔寨的教育办得好,但它国内也有63所大学,其中18所大学是公立的,45所是私立大学,每年入学的男女学生共11万人。重要的是,男女学生接受的全是现代文明教育。

阿富汗的教育,呵呵!

现在来说康乾盛世的人口问题。

所谓“康乾盛世”解决的只是吃饭问题,引进了高产的红薯嘛!

关于红薯引进的故事这里不多做叙述,吃饱饭的功劳其实也不是清政府的功劳,众所周知,是一个闯南洋的华侨在菲律宾把红薯偷回来的。

这里只说清政府对文化教育的血腥压制。

首当其冲的就是“文字狱”。

“文字狱”是世界历史上也罕见的,中国历史上绝无仅有的文化恐怖制度。

文人学士稍有不慎,即会触发清廷大兴文字狱。“莫道萤光小,犹怀照夜心。清风不识字,何故乱翻书。”“明月有情还顾我,清风无意不留人。”多好的两首诗啊!雍正皇帝大发雷霆,杀掉了诗人徐骏。

顺治皇帝看见了张缙彦文章中“将明之才”这四个字。

凡是读过《诗经》,读过《汉书》的都会明白这是形容一个人有辅佐帝王治理天下的意思,用了一千余年了。可是顺治说这四个字“诡谲暧昧”,然后把张缙彦赶去了宁古塔过日子去了。

重点在“暧昧”。

乾隆皇帝办文字狱连满人也不放过。

西林觉罗·鄂昌是正宗的镶黄旗人,后来学会了写诗,水平当然不怎么的了。有一次学人家写了一首《塞上吟》,避免不掉要写到蒙古人啊!诗中出现了“胡儿”两个字代指蒙古。

结果乾隆大发雷霆:“满蒙一家,小子你骂蒙古人就是骂我大清!”

然后,下旨恩赐鄂昌自尽了!果然皇恩浩荡!与和珅一样的命运。

古代常有诈疯避祸的智谋之士,到了清朝,不要说假疯子,真疯子也不放过。

有一个刘三元读书有点笨,屡试不第,被逼疯了。有一天在街上对着衙门大喊:“我乃汉室后裔。”

乾隆闻报,赏了他一刀,让他追随汉朝祖宗去了。

你说,只要吃饱了饭,干嘛去读书 呢?读书不成疯了竟然也有性命之虞。

清朝的文字狱到底有多少件,究竟害了多少人,没法统计,太多了。因为不仅仅历代皇帝亲自在抓文字狱,上有所好下必甚焉,流风所及 ,各地官员为了升官发财都在鸡蛋缝里挑骨头,大兴文字狱,灭人门户,顺便发财,抄人家产。

刘三元就是例子。

其他的朝代,县官遇见了这样疯子 ,至多也就打一顿交给家人管理。

在清朝,县官就有动力上达天听,因为可以算作政绩。

还有亲人之间互相告发,霸占财产的,这里不再举例。

以至于晚清大学问家龚自珍说道:“避席畏闻文字狱,著书只为稻粱谋。”他也就是生活在风雨飘摇的晚清,他要是生活在康乾盛世,早被砍了脑袋。

男人们读书只为了“稻粱谋”,女子更不用说了,为避祸,“女子无才便是德”被所有家长奉为圭臬。

一般家庭的清朝女孩子是断然不会享有接受教育机会的,富裕点的识几个字也是读《女德》、《女诫》。《闺范》、《烈女传》等图书。女孩子从小到大都被灌输一个教条,“相夫教子”才是好女人。

何谓“相夫教子”?就是给丈夫多多生孩子呗!

我们一定要理解,汉唐盛世和康乾盛世不是同一种盛世,汉唐盛世是文化开放,恣意张扬,自信爆棚的盛世;康乾盛世只是红薯的盛世罢了。

那么,康乾盛世究竟是不是假的盛世呢?

请做判断。

为什么说康乾盛世是假的,为什么到清末人口会达到四亿五千万?

“康乾盛世”是短期的,它耽误了中国的长期发展。清末人口增长是农业发展的必然结果,因为封建体制的制约,农业的发展没有带动工业的发展

为什么说康乾盛世是假的,为什么到清末人口会达到四亿五千万?

康乾盛世是真的还是假的盛世?国家的确富足,百姓就难说了。

康乾盛世是中国封建时代最后一个盛世,也是最有争议的一个盛世。

康乾盛世特别是乾隆时期是清朝国力的“全盛”时期,社会财富大量增长,比如《啸亭续录》中记载:“本朝轻薄徭税,休养生息,百有余年,故海内殷富素封之家,比户相望。”

那为什么会是假的,变成“饥饿的盛世”呢?首先,康乾盛世这种财富究竟是怎样增长起来的?增长在谁的手里?

作进一步的考察,便可以看到,财富都积累到皇室、贵族和官僚地主、大商人的手中。

这些统治阶层依靠政治和经济的特权,压榨农民和手工业者,通过地租、赋税、高利贷和商业利润剥削了农民、手工业者的生产物,更进而夺取了农民、手工业者的土地或其他生产资料。

因此,康乾盛世时期特别是乾隆时代所谓社会财富的增长,实际上就是统治阶层财富的增长,而这种财富的增长,正是建立在广大农民、手工业者日益贫困的基础之上的。

这就是为什么康乾盛世是清朝所谓的最富庶的“黄金时代”,而恰恰在这个时候土地兼并和农民起义也成为最严重的社会问题的根本原因。

大家都知道封建社会最根本的财富来源是土地。

我们来看看乾隆时期,土地分配的情况究竟怎样?它的发展趋势又怎样?根据乾隆时期漕督顾琮奏请限田,每户人家以30顷为限,可见那时拥有3000亩以上土地的地主已经不少。

乾隆初期,湖南巡抚杨锡曾上奏朝廷,提到土地日益集中的原因是“贫而后卖,既卖无力复买;富而后买,已买可不复卖”。

他为此还叙述了土地买卖造成的情况:“近日田之归于富户者,大约十之五六,旧时有田之人,今俱为佃耕之户,每岁所入,难敷一年口食。”

也就是说50%~60%的土地都在富户手里,以前有一点田地的耕作之户,每年的收入都很难解决一家子人的温饱。

当时的统治阶层正是这样通过土地兼并而积累起大量财富,至于农民却日益陷入贫困饥饿的深渊。

到了乾隆晚年,史料文献相关资料已经可以看到惊人的土地集中现象。

比如拿全国最大的地主——清朝皇帝直接和间接掌握的土地来计算,1753年(乾隆十八年)全国耕地面积是735万顷,其中内务府庄田、官田、宗室庄田、八旗庄田、屯田共43万顷,大约占全国耕地面积的6%。

到了1812年(嘉庆十七年)全国耕地面积已有788万顷,而直接和间接掌握在皇帝手中的土地增加到83万顷,约占全国耕地面积的11%。

看起来,皇帝手中的土地所占比不算高,但是下面的一个数据就夸张了。

60年间,全国耕地面积只增加了53万顷,而单单皇帝手中的土地就增加了40万顷,这不能不说是惊人的数字。

可以说乾隆时期,全国所增加的田地几乎全部变成皇帝所有。

不但皇帝掌握着大量土地,其他大地主、大官僚掌握的土地数量也是很多的。

比如“怀柔郝氏,膏腴万顷”;再比如“有尉迟氏者居陕西……积资无算……仰给于其家者数万”;还有“山右亢某,家巨富,仓庾多至千数”。

中国古典名著《红楼梦》第一百十九回说到乡间一个普通地主也是“家财巨万,良田千顷”。

这说明,那时候,以上“万”、“千”等来形容士绅土地的地主非常多。

虽然现在查不到确切的数目、但足以说明那时候官僚士绅和地主们土地数量是相当多的。当时拥有100万亩土地的士绅地主也开始出现,比如嘉庆初年,乾隆宠臣和珅被抄家,共有土地8000余顷,他的两个家人也各有600余顷,若以当时耕地面积700余万顷计算,则和珅一家就占了全国土地面积的1/800。

此外,据外文记载,鸦片战争时期,直隶总督琦善占地256万亩,更超过了和珅占地的3倍。

至于黄河淮河流域,官僚士绅地主的大庄园也相当普遍,有寨、庄、堡、围(圩)、坞等名称。

比如河南地区“扶沟有孙家庄,惟孙姓者居之,...危楼高台,构至百楹,佃户之依以居者,茅舍三十余家”。

还有所谓的围主“长淮以北,迄于齐鲁,坞长民豪,皆曰围主,围主号令,百倍于有司”。

后世有人在合肥调查清代围子的遗迹,围主的每个邸第所占的面积极为夸张,大的占地数百亩,小的也占地一百几十亩,邸第的外围,先开凿壕沟,壕沟内筑建高墙当成围寨,佃户环居于内,守护四处高墙……西乡占地面积最小的张圩子,都住了多达五百人,其他围子里面的规模可想见矣……围子里面所住的所有佃户,有点变成团练兵士,有的变成炮手,有的兼职成为轿夫,完全为佃奴性质,地主对所有佃户婚丧等红白事,都有权进行过问,并有比当地县官还大的刑罚权,这种模式已经和西方中世纪领主模式很是相似了。

长江以南的大官僚大士绅大地主更很多。

康熙时期,大官僚徐乾学、高士奇在江南购置的土地就以万顷、千顷来进行计算。

以后记载南方土地情况的史料文献中都这样记载“田地多属富家大户之产”,“田主不知耕,耕者多无田”,“阡陌开而田大半归富户,而民大半皆耕丁”等等。

有人记载湖南桂阳州的大地主邓氏“田数百顷,以富雄一方……乘马不牧,游食田野数十里”,可以想见这个大地主大豪富的气派。

后世学者根据太平天国运动以前河北、江苏、浙江、山西、湖北、陕西、山东、河南、江西、福建、广东、广西以及东北地区的史料文献相关记载来进行估算,认为当时全国土地有40%到80%是集中在30%到10%的少数人手中,而60%到90%的多数人则没有土地。

特别是山西、河北、江苏等省,甚至有万亩、十万亩、百万亩以上的大官僚大士绅大地主存在。

这个估算大体上是近似的,偏差不会很大。

加上美洲农作物玉米,番薯的进入,中国人口越来越多,土地却越来越少。

养活四亿五千万人口,说明康乾盛世还是存在的,但是统治阶层的土地兼并反而导致规模越来越大的农民陷入贫困。

这就说明了为什么“康乾盛世”又被很多人认为是假的,甚至戏称其为“饥饿的盛世”了。

为什么说康乾盛世是假的,为什么到清末人口会达到四亿五千万?

清朝闭关锁国、大兴文字狱、限制科技发展、腐败无能,导致中国遭受外国欺凌、掠夺、大量的割地赔款、烈强瓜分中国土地……中国人民生活在水深火热之中,使中国的经济、科技、人民的生活发生了历史性的倒退,给中国造成的损失是无法估量的!使中国人民遭受的屈辱是空前的!

内容仅供参考,如果您需解决具体问题(尤其法律、医学等领域),建议您详细咨询相关领域专业人士。

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请与我们联系,我们将及时删除。