民国教师为什么待遇高?

我是萨沙,我来回答。

萨沙第9075条回答。

民国是非常重视人才,重视知识分子的,这点无需多说。

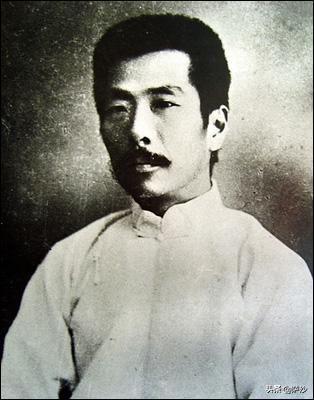

以鲁迅为例,其实他根本就没有文凭,却能成为一代大文豪,大学老师。

鲁迅本来是江南水师学堂毕业,充其量只是中学。

而鲁迅留学日本以后,并没有拿到文凭。他就读于仙台医专,读了1年多就退学了。

以鲁迅的学历来说,如果放在今天显然是不能在大学教课的。

当年大学非常重视人才,并不太看中学历,所以民国九年(1920年),鲁迅仍然在北京大学讲授中国小说史。

另外,鲁迅也在厦门大学、北京师范高等学校、北京女子师范大学等任教,当时他的薪水是每月三四百块大洋,甚至更高。

1926年8月,鲁迅应厦门大学的邀请出任该校国文系教授,每月薪俸400元。数月后,广州的中山大学聘请鲁迅为该校教授,每月薪俸500元。

大家知道这是什么概念?

毛泽东当年在北大做图书管理员,每月8块大洋就已经可以维持生活,衣食住行都没有问题。

我们按照今天北京单身汉最起码也要5000元收入吃饭、穿衣、住房来说,鲁迅在大学讲讲课,月收入在20万到25万元人民币以上。

鲁迅是偶然现象吗?

不是。

这是大学的规定,在1914年7月教育部制定并颁布的《教育部直辖专门以上学校职员薪俸暂行规程》中规定:凡直辖学校教员,分专任、兼任二种。其应支薪俸数目如下:

大学专任教员, 月支180-280元;

大学预科专任教员, 月支140-240元;

高等师范学校专任教员, 月支160-250元;

专门学校专任教员, 月支160-250元;

1917年,教育部又颁布了《国立大学职员任用及薪俸规程》。该规程规定:国立大学教员分为四等,每等六级,共24级。其中,正教授月薪300-400元,本科教授月薪180-280元,预科教授月薪140-240元,助教月薪50-120元。

连助教都可以拿到50到120元,可见大学老师收入是非常高的。

1932年,清华大学也制定了符合学校自身情况的《国立清华大学教师服务及待遇规程》:

教授月薪一般300-400元,最高500元;

专任讲师为160-280元;

教员为120-200元;

助教为80-140元。

如果说这是大学老师,级别比较高。

民国中学老师的收入也不低。

民国中学老师收入高低差别很大,城市的中学老师收入在40元到80元,最高也有250元的。而小县城的老师收入较低,但最低不会低于30元。

要知道,当时上海一个熟练的技术工人,月薪不过10元左右,可见中学老师的收入是颇高的,并不亚于当时的政府公务员。

那么,为什么会有城乡的区别呢?

在于中学教师的门槛不同。

城市里面一些有名气的中学,老师都是大学生、甚至还有中国留学生、洋人。

普通县城中学,很多中学老师水平不够,自己也是中学生、初中生,不可能有很夸张的待遇。

民国教师待遇高,也不是说所有教师待遇都高,这当然是不可能的,世界上没有任何国家能做得到。

在最底层的小学老师,收入就不是很高。

当时政府规定,小学老师的收入应该高于地方平均收入2倍。

这只是提议,并不是强制规定。

据上世纪30年代对江、浙、鲁、闽等八省小学教师生活状况的调查,教师的年入有195元,月均16元。

这个收入比当时最好的体力劳动者要高,但相比中学和大学老师就差远了。

为什么会这样?

小学老师的门槛太低了,而且数量极多,在抗战爆发前就有近百万人。

大城市或者比较好的县城,小学老师还要求是中学文化,大多是初中。

小县城甚至乡镇,干脆捡到篮子里都是菜,很多小学毕业生也来充当老师。

当年林彪初中毕业以后,他的父母就不让他继续求学,让他回乡做个小学老师。

虽然林彪只有初中文化,在当年做个小学老师就足够了。

甚至,林彪在初中就读期间由于经济拮据,还曾去小学当过代课老师。他自己初中还没毕业,就能去小学教书,可想而知了。

小学老师门槛低,很多人都能干,收入当然不可能太高了。

即便是月薪16元,在当年社会上也算是中高收入,并不算低。

自然,抗战爆发以后,中国陷入多年战乱,各行各业都受到影响,教师收入也降低,但抗战之前他们收入一点也不低。

这是客观的历史事实,不要想方设法的污蔑了。

民国教师为什么待遇高?

所谓民国教师工资高,这是果粉编造的民国神话之一。事实恰恰相反,民国的时候不仅中小学教师工资不高,就是大学教授待遇也不怎么样。

首先是民国的时候,其实全国根本没有多少学校,也没有多少老师。举个例子,湖南省在北伐之前,全省只有三所师范学校,分别是长沙的湖南省立第一师范,毛主席就是这里毕业的;常德的湖南省立第二师范,粟裕和滕代远是这你毕业的;衡阳还有一个湖南省立第三师范学校,1955年上将李志民是这里毕业的。

当时的师范学校是什么概念呢?就相当于我们今天的师范学校,也就是培养小学老师的学校。在我老家甘肃庆阳,总共250万人口左右,就有两所师范学校,这还不算其它的林校、财校、卫校等各种中专学校。而当时的湖南在全国并不算太落后的地区,总共只有三所师范学校,你想想当时全国能有多少学校。

所以,现在说民国的时候教师工资高,其实主要指的就是大学教师,普通小学、中学即使数量不多,工资也并不算高,而且不一定能按时发放。原因也很简单,因为整个民国时期从北洋开始,到1949年逃台,县级以下的财政都没有做到统一管理,非常混乱,根本就不可能顾及到中小学教师这个群体。

当时的师范学校毕业生,即便是毕业之后,能找到一个小学教师的工作,社会地位也并不高。比如徐向前就是师范学校的毕业生,毕业后在一个小学做老师,因为上课的时候给学生念了一点北京新文化运动时期的先进刊物上的文章,他就突然被辞退了,也没有说明任何理由。今天你要把一个公办学校没犯错误的老师开除,程序上多难?

所谓的民国教师工资高,其实主要指的就是大学教授这个层次。如果从账面工资来看,北洋时期确实大学教师工资是比较高的,但问题在于它根本不能保证按时发放,就是北京的大学的教师,也不一定能按时拿到规定的工资。原因也同样非常简单,这个钱要北洋政府发,但北洋政府是靠借债过日子的,中央财政都没钱,军队都养不起了,拿什么给教师发工资?

这就是为什么我们今天民国那些所谓的大师,要同时在很多学校兼课的原因。比如鲁迅,就同时在好几个大学兼课。这不是因为他们特别想去传播知识,而是因为他们如果只在一个学校上课,那么如果只要这个学校不发工资,这个月就连吃饭的钱都不一定有了。多在几个学校兼课,只要有一个学校能发工资,就还能凑合过日子。

另一个很重要的问题在于,民国时候的就业机会很少,一个教授的收入需要养活全家一大家子人,而当时的教授大多数都是大家庭出身,人口不少,所以即便是一个月有四五百银元的工资能拿到手,日子过得也是紧巴巴的,并不宽裕,存不下来多少钱。比如杨昌济先生,在北大的工资也不低,但去世的时候家里也很难,没什么钱,只能把后事托付给毛主席。

这也是为什么胡适地位比较高的原因,因为他掌握了庚子赔款退还给中国后成立的这个基金,用来资助当时的著名教授,所以很多人就得吹捧他、巴结他。即使他回国时其实连博士学位都没拿到,也还是有很多人跟着他混,在他屁股后面吹捧他,就是因为他可以给这些人好处,进入他的圈子就有机会拿到这个钱。

果粉最喜欢吹的北洋时期,其实只有极少数人确实收入比较高,生活比较好,大多数普通的大学教师日子都过得很紧张。除了所谓的黄金十年时期稍微宽松点之外,抗战时期国民政府财政紧张,大学情况都非常困难,尤其是1942年之后通货膨胀,大学教授也揭不开锅。到了解放战争期间就更不用说了,朱自清是1920年代就成名的教授,都能饿死,你想想这是什么待遇?

所以,解放战争到1947年以后,各大高校都出现了强烈的反内战、要和平的呼声,就是因为蒋介石坚持打内战,打得民穷财尽,财政支出大半都用于军费,根本没有钱用来给政府工作人员和教师发工资,大学教师日子也很难过。到1948年以后,通货膨胀一天比一天厉害,大学教授里也有不少人一样挨饿,吃不上饭。

那么大学教授的待遇真正比较好的时候是什么时候呢?恰恰不是很多人胡吹的民国时期,而是1949年之后。原因也同样非常简单,首先是建国后人才稀缺,只要有一技之长的专业人才,国家都是给予高薪的,比如马三立建国初的工资就达到了二三百元,才买了一个独门独院的房子,一家人住进去了。梅兰芳等著名演员除了工资之外,还有演出补贴,收入也同样非常高,豫剧演员甚至能给国家捐款买战斗机。

另一个很重要的地方在于,建国后是不拖欠工资的,规定是多少就能按时足额发给你多少,不会拖欠,所以大学教授在建国后就用不着到处去兼课了,可以安下心来好好认真做点学问。除此之外,每个学校都会酌情对一些著名教授给予一定的照顾,给家属安排行政事务性的工作,也领一份工资,也可以增加家庭收入,这显然是建国之前没有的好处。

这也是为什么这些名教授在建国后能够养几个老婆,养一堆娃,日子过得还有滋有味,还能动不动写文章阴阳怪气的原因。要是都跟建国前一样,在生存线上挣扎,哪有钱养老婆孩子一大家子人?连自己家人吃饭都保证不了,还哪有什么心思想那些没用的?包括今天也是一样的,动不动怀念民国时候知识分子地位高的那些人,哪个不是各种大学里的各种好处都占上,各种头衔、帽子都戴着,还动不动发表点奇谈怪论?

民国教师为什么待遇高?

民国时知名学者鲁迅、胡适等是教师,他们地位高收入丰厚,但他们不代表民国教师。我们是新中国中小学教师,但不能企及有鲁迅和胡适们的待遇。

我1982年参加工作,在一所乡村小学,学校有解放前就在学校工作的老同志。这是民国时期的族学义馆,原貌未变。我住舍紧靠校会议室,会议室墙上刊有四块石碑,分别刻有哪位哪位捐赠的田亩数,哪是义馆的田和旱地,哪片是义馆的山林。老教师说:义田的地租是老师的聘薪,每个老师年资约十五担谷合千斤米左右。另外逢年过节有点节礼从旱地和山林收益中开支,邻近的红白喜事会请老师写个对联礼包收点润笔费。那时想来义馆做教师必是贤达才俊,照现在的话说″品德高尚、学识高深"。现时家乡的老人见不得年轻老师打牌赌博男欢女爱说"带坏了样",其一是不知社会在发展,现在的老师也可以玩点带彩的麻将,时常换换老婆也是时代新潮。其二过去的老师确实是这么要求的,所谓“师道尊严”。

直到解放的最初几年,教师还是没有工资是直接由国家发粮食的。做教师仅能解决米食问题不是吃饭问题,因为吃饭除了米还要油盐柴火。我亦相信老人的话。如此说来,同类相比,现在教师待遇明显比民国高多了。

民国教师为什么待遇高?

家有三斗粮,不当小儿王。这是民国教师待遇的真实写照。

我最小的外祖父,当的就是小儿王。那时,大多是私塾,乡下根本就没有公立学堂。小外祖父还是我父亲的启蒙先生。

一年工资十石谷,由上学学生去摊派,真的像讨饭。十石谷,真的养不活妻儿老少,所以小外祖父还学医,是中草药的郎中,额外挣点钱,才能夠勉强养活一家人。

小外祖父在乡下办私塾,教了三年书,他自讽,这三年,像关在牛栏里一样,吃的是草,还得卖力气,尽全力,肚子仍是饿得慌。

我父亲,也读了不少书,从《三字经》启蒙始,一直读到《古文观止》到《诗经》,可说是满腹经纶,称得上当今的知识分子了。

当时社会乱,战事频,军阀在混战,又是t年国内战争。读了那么多书,有啥用?要不就去当个小儿王。经朋友介绍,父亲真的去做了小儿王。一年报酬还是谷十石。

因我母亲是童养媳,父亲结婚早,父亲去教书,已是上世纪三十年代了。战事紧,社会动荡,家庭负担又挺沉,十石谷子怎开销,除非一家子天天喝米汤。

教了两年书,于是父亲辞了职,回到家,种田,做点小生意,我母亲经营小水碓,小水碓,是用水力的粮食加工厂。一家人倒可以填饱肚子,虽然苦点,我的兄姐天天在成长。

那时,乡下皆文盲,对读书相当不重视。当先生,生活难维持,小户人家,会让妻儿老小饿肚肠,小儿王,谁也不想当。

民国教师为什么待遇高?

民国是个任性的时代,那个时候的教育也是任性的教育,教师的待遇也是任性的待遇。那个时候,民国教师的待遇 ,我们具体分析。

民国教师的待遇千差万别,不是都高。

现在有人拿着民国收入高的那部分的工资说事。目的吗,无非是发牢骚 ,诉苦,当然,包涵不可告人目的的也不是没有。

有人用民国时候鲁迅、胡适等等工资来证明教师工资高。这些牛人的工资高吗?对他们来说不高,民国教师任性,是因为那个时代任性,那个时代任性到什么程度?像迅哥这样的人都会当老师!那是当时社会的精英分子,这些人去从政也是高官,搞科研也是一流的科学家,从军也是一方枭雄,是被那个时代各行各业争取的人才,他们的收入和他们的能力成正比的。但是大部分农村地区的教师来说,待遇远远比不上现在教师。那些在农村地区的教师往往是农民凑份子雇佣的,就是教孩子们认识几个字,当时军阀割据,那些地方政府的财政基本用来供军队打仗了,哪有闲钱投入教育!“家有三斗粮,不做孩子王”,就是那个时代农村教师的真实写照。

现代教师队伍有部分人钻进了钱眼,有部分人自私自利,有部分人编造谎话攻击现社会,有些人道听途说,信口雌黄,就有了民国教师待遇比现代教师高的谎言。

民国教师为什么待遇高?

民国教师的待遇为什么高,一是民国政府的重视,第二是教师的难得。想一下那个时候普通人家的孩子谁能读得完书呢?文盲占大多数,能够上到小学毕业,家里已经很尽力了。因为上学机会难得,所学子们注重学业的进修,他们不是去混文凭,而是去学真本领。

民国许多文化人教过小学教过初中,然后还能去教大学。像朱自清先生,叶圣陶先生他们在白马湖中学教过,朱自清,后来还当过清华大学的中文系主任。他们不仅是一节教书匠,而且术业有专攻,还在某些学科领域研究很深。

另外那个时候的知识分子还对政府的人不是很依附,他们有自己独立的人格,从而也能得到政治领袖的尊重。

内容仅供参考,如果您需解决具体问题(尤其法律、医学等领域),建议您详细咨询相关领域专业人士。

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请与我们联系,我们将及时删除。