如何看待“百无一用是书生”这句话?

这种观点是不正确的,也是不符合客观事实的。

现实社会生活中,可能有一些人,确实有学问,而且学问不是一般的;但是人生过的不尽人意,甚至现实人生过的大跌人们的眼镜。比如,近期火爆网路的“流浪大师”沈魏,北大清华毕业的高材生卖猪肉等等。这些社会生活现象、事件毕竟是少数,并且各有其客观、现实的原因。不应该将其归于读书无用,认为读书人百无一用。

知识、文化是人类社会发展、进步不可或缺的动力,在推动社会发展变化的同时,人类自身的发展也展现的淋漓尽致,展现精彩人生。用知识、文化武装起来的人,有强大的创造力,推动社会发展、进步。这样的事例,无论是过去,还是今天,不是凤毛麟角,而是层出不穷,大量涌现。我们的古今先贤,包括科学家,文学家,革命家等等,就是很好的例子。

所以,知识、文化无论什么时候,都是有用的;用知识、文化武装起来的人,什么时候都会有用武之地,都是社会有用的人。

如何看待“百无一用是书生”这句话?

《杂感》·清·黄景仁

仙佛茫茫两未成,只知独夜不平鸣;风蓬飘尽悲歌气,泥絮沾来薄幸名。

十有九人堪白眼,百无一用是书生;莫因诗卷愁成谶,春鸟秋虫自作声。

诗人愤愤不平的反映了那个时代,知识分子不被重视和生活的穷困、苦闷、无奈之情。而在当下的知识社会,没有真才实学很难在竞争激烈的社会立足。让自己的知识和社会需求接轨,是书生们应该努力的方向。

如何看待“百无一用是书生”这句话?

百无一用是书生,这句话的古代社会非常流行。这句话出现和流行的背景和古代社会的生产力低下有很大的关系。中国是一个农业大国,特别是在生产力和科技相对落后的古代社会,大部分人都从事农业。而这也要求劳动力要有健康的身体,强健的体魄,以适应农耕的需要。而书生由于常年读书,无法从事繁重的体力劳动,对家庭重担不能很好的分担,所以才有了“百无一用是书生”的说法。

但是,随着科技进步和生产力的提高,需要纯体力的工作在逐渐减少,越来越多的工作被机械和智能化替代,而这却要求人的素质要整体提高,即劳动者受教育的程度要有一定提高才能胜任。所以,这句话在现代社会已经过时了。科技是第一生产力,人们一定要多掌握各种知识,才能适应不断发展和变化的现代社会。

如何看待“百无一用是书生”这句话?

原因有以下几点

一:纸上谈兵,泛泛而谈。自古以来,知识很容易知,但很难识别,大部分读书人都是纸上谈兵,知其然而不知其所以然,虽然他们满腹经纶,但空有一番豪情壮志,却不知道如何发挥,可能100个人之中才有一两个可以施展抱负的大才。

二:墨守成规,不思变通。古代读书人大都脱离实际,甚至对实际狗屁不通,却自以为满脑子聪明才智,实际上使人更蠢,还有个更大的问题就是时刻受到书中观念的误导,老祖宗并不是什么都是对的。

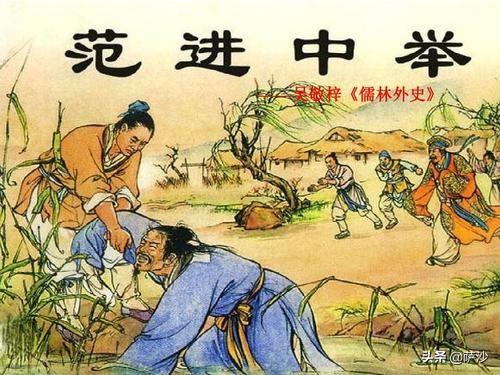

三:四体不勤五谷不分。百无一用的书生说的是那些五谷不分,肩不能挑,手不能提,无缚鸡之力,只能靠读书博取功名,如功名考不上生活即成问题,范进中举后为啥那么激动,因为他的世界彻底变了,他有了很多特权,再也不用害怕去耕地干嘛了,一个人读书读到了丧失生活自理能力,人与人之间交流都成问题,这样的人跟傻子又有什么区别。

“百无一用是书生”这话用在战乱不断的古代也许适用,不过那也仅仅是针对战场之上书生的手无缚鸡之力,若是放在朝堂之上,武将可不就一定能比得过书生了,武将自古几乎很少玩死文人的,但文人玩死武将的事情,史不绝书。

百无一用的只是会读死书的书生,所谓马上打天下,安能马上治天下乎?庙堂之上,文人是必须存在的,任何一个国家发展都需要读书人来传承,武将和文盲可以打天下,但依靠他们来治天下,是完全不行的,所以,真正百无一用的,是只知道满口理论,不顾实际引经据典的书呆子,而不是所有的书生。

如何看待“百无一用是书生”这句话?

学之所用,知识是力量,知识能改变命运,知识能改变世界。

如何看待“百无一用是书生”这句话?

书生们,一要读有字书,也要读无字书。

二要把书读透,读活。心会惯通!

三要古文今用。

切记狼临终遗憾。它说,……,像这样的书呆子没有被我吃掉,是我终生的遗憾!

内容仅供参考,如果您需解决具体问题(尤其法律、医学等领域),建议您详细咨询相关领域专业人士。

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请与我们联系,我们将及时删除。