古代官府的通缉令,真能抓到逃犯吗?

我是萨沙,我来回答。

当然可以了。

其实很多通缉令是直接画在布上,传告天下的。

在古代,抓住通缉犯并不困难,难的是抓住躲藏在深山老林的通缉犯。

古代和今天不同,人员流动是极少的。

古人百分之九十九都是农民,平时天天在家种地,一天离开土地都不行。

所以,农民平时顶多赶集去下乡镇的集市,其余时候不出门,更别说出远门。

在古代,出远门的只有:官吏、商人、僧道、走江湖的艺人这四种职业。

官吏主要是去异乡上任或者传递公文、押送犯人之内。他们很容易辨认,因为都有国家发给的身份证明,比如公文之内。通缉犯不可能伪装成官吏。

商人,商人四处跑是为了赚钱做生意。所以,商人旅行必然带着货,没货的不可能是商人,通缉犯也难以伪装成商人。

僧道,僧道需要云游四方。通缉犯虽说可以伪装成僧道,但难度也大。当年僧道都有度牒,就相当于今天身份证。这玩意不容易伪造,因为有官印的。同时,僧道的举止、外形很容易识别,通缉犯一般没有这个水平伪装。

走江湖的艺人:主要是歌舞妓、江湖艺人。歌舞妓是女人,古代很少有女人犯罪。至于江湖艺人,在古代也不算多,很少见的。这些人往往会被重点盘查,伪装成他们很容易穿帮。

所以,说来说去,通缉犯在古代想要流窜非常困难,极其容易被抓。

况且,通缉令画像虽不太相似,然而对于籍贯、外形特征还是写的很详细的。

大家都知道,古代没有普通话,大家都操各地方言,有着浓重的口音,很容易识别。

比如鲁智深是陕西人,一口方言很容易认出来。

而当地人口流动又少,发现你的口音和通缉犯的籍贯一致,当然就重点排查你了。

再一看,外形特征差不多,就宁枉勿纵,直接抓了。

古代可没有什么人权的概念,宁可错抓没有错放的。

所以,通缉犯如果想要流窜逃亡,非常困难。

然而,如果通缉犯不讲究,一头钻入深山老林躲避起来,就很难抓了。

大家想想看,都是宋代了,人来人往的景阳冈还有老虎,可见当时荒山野岭还是很多人,没有人烟,非常适合躲避。

古代官府的通缉令,真能抓到逃犯吗?

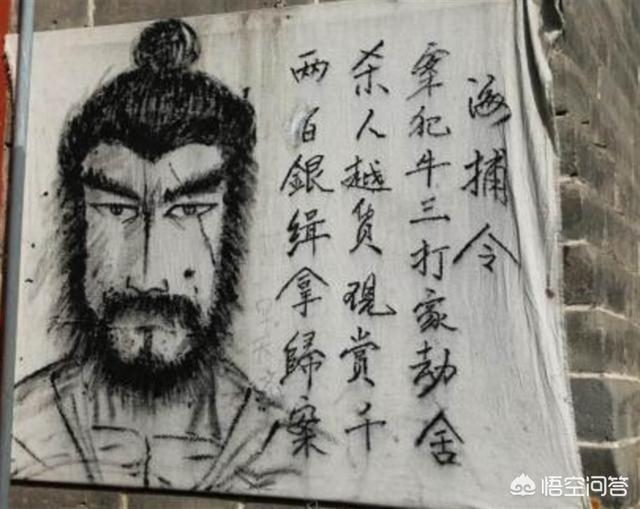

古代的通缉像画的确实不行,完全的抽象派。但为什么还能抓到犯人。我们先看几张古代通缉令的图片。

第一张:从这张图片上我们可以很清晰的看到这个犯人的几个特征:

第一,嫌疑犯的左脸上有一道刀疤。

第二,嫌疑犯的右脸上有一颗大黑痣。

这两个特征,可以一眼就能望出来。所以这也是古代通缉令必须要能表达出来的东西。

我们再看这一张通缉的程咬金,络腮胡,大圆眼,还有一撇八字胡,刀眉。特征非常明显。 但如果只是说把罪犯的特征画出来,就一定能够抓到对方吗?从通缉这张程咬金的通缉令中,我们可以看出,一张通缉令它是包含几个要点的:

1.罪犯的籍贯。在古代普通话还没有普及的时候,罪犯的籍贯地的口音往往能说明他的来历。比方说,一个上海的罪犯跑到了山东,他那一口上海腔在山东,一说话就能被人认出来,所以,通缉令上一定会标明罪犯的籍贯。

2.被通缉的原因。为什么被通缉说的很清楚,罪犯犯了什么罪,大家一目了然。一般能上通缉榜的都是罪大恶极的,也会在一定程度上引起其他人的同仇敌忾的心

3.最重要的赏金的数额。重赏之下必有勇夫,通缉令中把赏金的数额说的非常清楚,大家一定会去积极的做这件事儿的。

那是不是说,一张通缉令上面几个要素都包含了,就一定能抓到罪犯了?

在这儿我们还要说一个事儿,很重要的因素:古代的保甲制度 。

在农耕文化里,基本上大部分人都是被困在自己的土地上了,一般不会到处去。而保甲制度的实行,是大部分人平常所见都是自己的熟人,一旦某一天身边出现一个陌生人,他们一定会非常注意的,而陌生的特征又与通缉令相符合的话,他们一定会报官。 所以我们说古代的通缉令,他抓到犯人的几率是很大的。

古代官府的通缉令,真能抓到逃犯吗?

事实上古代的通缉令不但有效,并且还很高效。当时通缉令发布的部门是行政最低级单位负责,也就是常说的“县衙”,无论哪一级的机构要通缉犯人,都要交到县衙,再由县衙负责张贴,需要全国通缉的,就需要当地最高行政长官的文告连同通缉令一起送往全国各地。这里面有个问题,那时候没有复印机这么高尖端的设备,每一张都需要手绘,如果是送往外地的,就需要由当地的工作人员仿绘。

通缉令的效果不怎么样,但不意味着通缉令对通缉犯没有震慑力,在古代做通缉犯也并不是快乐逍遥的,因为古代是一个熟人社会,而且乡里有保甲制度,邻里对你是知根知底的,一旦通缉令下来,重赏之下不一定真的有勇夫,但一定会有同乡为了赏钱去告密的,所以成了通辑犯,不能回老家,不能跟兄弟父母再见面,只能流亡外地,隐姓埋名过一辈子。

古代不允许人口流动,持有哪里的户籍想离开这个区域,必须要有路引,没有路引按流民处理,运气不好的给你发卖成官奴也是寻常事情,让你没事瞎跑。保甲制度,最残酷也最有效,一人犯罪保甲连坐互相监督,好多投亲访友的流窜犯就是这么逮住的,一旦被抓又拿不出相应的路引和人证,很少有人能把刑具吃个遍吧?看过水浒传的朋友都知道,梁山好汉犯事好多都是被人告发了,其实就是这些人的成功案例。

古代官府的通缉令,真能抓到逃犯吗?

我们看古装剧的时候,经常能看到有人犯罪逃跑,官府下发全国通缉令,并且画上犯人画像,贴在各个城门上。然而,古代的作画技术实在不敢让人恭维,实在是太抽象了。

比如说在水浒传中,鲁智深打死镇关西之后,见到一群人围着捉拿自己的通缉令指指点点,鲁智深起初不知道,就上去看。刚挤进去,还没来得及看写的啥,就被金老头拖走了,他根本就没搞清楚怎么回事。可见,那种画像就两犯人自己不仔细看都看不出来,别人就更别提了。这样真的能捉到人吗?

通缉令上除了画像之外,一般写有犯人的基本信息,比如说年龄,出生地等。我们都知道,每个地方的口音都是不一样的。如果一个人贸然逃入外地,是很容易被人察觉的。因为当时的社会,人口流动性并不大,一个外地人是非常显眼的。再加上口音不同,而且犯事儿的人比较心虚,因此很容易被怀疑。

其次,古代人没有身份证,但是却有像是生身份证的东西,叫做路引或者是度碟。一个人要想进入一个城市,就需要拿出自己的身份证明。尤其是有通缉令的时候,城门的守卫会非常认真排查,凡是可疑的人都会抓起来一一仔细审问。

最后就是因为通缉令上的最后一句话了。官府为了发动广大人们群众的积极性,几乎每张通缉令的最后一句话都会写上悬赏金额。俗话说,有钱能使鬼推磨,钱的诱惑是很大的。因此很多人为了拿到赏金,就专门帮助官府捉拿逃犯,以获取赏金。

一般的赏金至少是白银千两,要知道在古代的时候,穷苦人家只要有二两银子,就能过上一年了。要是有一千两银子,就可以一辈子生活无忧了。因此很多人为了得到官府的赏银,是格外用心的,只要是可疑的人,都会报告给官府,说不定真的是抓到了通缉犯,从此就吃喝不愁。

所以在古代的时候,虽然没有现在这样的照相技术,画像也很抽象,不过基本面貌特征已经具备了。再加上重赏之下,犯人是根本跑不了的,除非这个人永远不被人看到。

古代官府的通缉令,真能抓到逃犯吗?

古代的通缉令,也叫海捕文书,贴出去的叫捉拿榜文。往往会在各个交通要道和人口聚集地发出告示文书,文书上附上犯人的画像及犯人特征和所犯之罪,一般还会悬赏追捕犯人,有以追捕犯人追赃的部分作为赏金的,也有直接由朝廷予以赏金的。

公元前522年,伍子胥及其亲属裹入了楚国的政治斗争,因亲属尽被杀害,伍子胥被迫逃到吴国避难。楚平王为了追杀伍子胥,命人制作了他的画像,张贴到全国各地,并悬赏捉拿。这张伍子胥的画像,可以说是中国历史上记载的最早的一次通缉。

东汉汉灵帝年间,为了缉捕张俭而制作的通缉令,也可以称作是中国历史上比较典型的通缉令。

元朝末年,战火连天,朱元璋起兵造反。他就受到元朝统治者的通缉,元朝统治区域内几乎每个村落都张贴着画有朱元璋头型和简单“犯罪”事实的“通缉令”。

在著名的历史小说《水浒传》中,就有多处描写了官府张贴通缉令的情节。朱武、陈达和杨春是最早上了捉拿榜文的,悬赏金额较高的则数宋江、鲁智深和武松了。梁山泊的好汉们,许多人都在通缉令上露过脸、扬过名。

虽然古代通缉令上的画像并不一定很精确,但是由于通缉令描述了罪犯的年龄、相貌、身材、口音、籍贯等特征,还是使民众很容易识别被通缉的对象。

再加上如有知情不报者将予以惩罚,提供信息或者直接擒拿报官者会有重赏。

重赏之下,必有勇夫。有多少普通的民众跟钱过不去呢?

在统治者恩威并重的措施下,还是可以抓到被通缉者的。

实际上,就是在现代,通缉令所列出的奖金,对鼓励民众举报犯罪分子也是有一定的作用的。

1993年,新中国第一張悬赏通缉令就是通缉“二王”(王宗坊、王宗玮)兄弟俩。

古代官府的通缉令,真能抓到逃犯吗?

古代官府通缉令和现在一样,不同的是没有现在发达,现在是任何地方都藏不住。古代看官府执政情况,只要官民合一也是能抓到的。

内容仅供参考,如果您需解决具体问题(尤其法律、医学等领域),建议您详细咨询相关领域专业人士。

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请与我们联系,我们将及时删除。