两弹元勋邓稼先的后人如今怎么样了?

君视名利为粪土,许身国威壮河山。杨振宁是邓稼先从初中到大学的同学,同时也是至交好友,他到医院探望邓稼先,问起核弹的奖金问题,邓稼先对杨振宁说:“原子弹10元,氢弹10元,单位按10元、5元、3元三个标准发的。”

在一次空爆实验中,降落伞故障,做为顶级核物理专家,明知核碎片对人体的必然伤害,为避免造成毁灭性后果,作为院长的邓稼先还是首先扑了上去,造成自己肝脏和骨髓受到严重核辐射,引发癌症。填设雷管,邓稼先也总是以院长的名义强制要求年轻人撤离,自己来干,邓稼先同志的事迹证明,爱国,不只是说说而已。

东风-41、DF-17这两个关键词在十一期间令无数国人自豪,令无数对手肝颤,吸引了全世界无数媒体和民众的瞩目,可曾知晓,无数个邓稼先式的科学家在国家科技前沿默默耕耘,默默的奉献着他们的才华、知识、岁月、青春甚至生命,保密工作的必要性和严格程度大家也都能明白,他们付出的太多太多,相对武器,我们更崇敬那些幕后的国家高精尖技术工作者们。

1950年,邓稼先从美国归来,时值中国第一年国庆,即10月1日,那次,他第一次看到了国旗。

几十年后,重病的邓稼先最后一次来到广场,警卫员问他,身体能行么?

邓稼先说:能行!你不知道今天是国庆节?在天安门广场,他人生中最后一次行注目礼,看着五星红旗冉冉升起,迎风飘扬。

1986年,李鹏副总理亲自到医院为病重的邓稼先颁发五一劳动奖章,并给他配专车一部,但邓稼先坚决不占国家便宜,仅在临去世时的前几天在家人的搀扶下坐上专车转了一小圈,以此表示已经享受过并感谢国家给予的特殊待遇,同时请求组织收回专车,给更需要的同志。

书香门第培育出的孩子敢把日本军旗踩在脚下邓稼先,24年6月25日出生,安徽怀宁人,翰墨世家,书香门第,父亲邓以蛰原为北京大学哲学系教授,著名的美学家、美学史家、哲学家、教育家。

名字的由来,邓以蛰在孩子出生后说:禾之秀实,在野曰“稼”,田野里已经秀穗结实之禾,我的儿子就叫稼先,植根于中华,秀实于大地,造福民众之沧海一粟。

转眼5岁,到了上学的年纪,邓稼先就读于北京武定侯小学,巷名源自明代武定侯郭英,毕业后进入北京崇德中学,与杨振宁成为校友兼好友,受杨振宁的影响,邓稼先放弃了一切游戏,痴迷于数学和物理学知识。

有这样一位父亲,邓稼先的学习压力是极大的,虽然邓以蛰是新式教育者,但是邓稼先还是系统的学习了四书五经,不单如此,还要学习外国名著,小学的时候就要学习莫泊桑,陀思妥耶夫斯基,屠格涅夫的著作,英语则由父亲亲自教授,可说压力山大,不过到高一的时候,他已经能独立阅读英文著作了。

日本侵入北平后,要求所有中国民众在碰到巡逻中的日本宪兵队时,必须向日军行礼,好在日本宪兵是有固定巡逻路线的,所以邓稼先每天绕路上下学,不愿给日本人鞠躬行礼。

40年,崇德中学受日伪逼迫,召开胜利庆祝会,散会后,愤怒的邓稼先将纸质日本军旗撕毁踩在脚下,被日伪奸细告发,在校长的袒护下,邓稼先脱难,但被迫离开北平并于转年考上西南联大物理系,毕业后在北京大学物理系任教。

48-50年,邓稼先出国深造,仅仅两年就获得美国普渡大学博士学位,幸运的是,虽然核物理专业在当时的美国是尖端敏感专业,但是邓稼先的归国却没有太大阻碍,毕竟邓稼先在美国的身份还只是学生,即便是他的论文也没有被列入保密级别,并不是他的研究深度不够,而是美国对他缺乏应有的重视,相对来说钱学森先生的归国则困难重重,从这个角度讲,名气大也未必就是好事。

当然,没有受到太大阻碍这种说法是相比钱学森同志而言,美国移民局的意思是,邓稼先等100多人拥有的只是中华民国护照,他们只能去台湾,邓稼先则说,我的家在北京,我去台湾干什么?最终在周总理的外交协调下,邓稼先才得以回国。

邓稼先什么时候回国的呢?拿到博士学位仅9天!虽然不被重视,但是毫无疑问只要他想留下,必定会有优越的工作以及生活条件等着他,不顾导师的极力挽留,不顾移民局的阻挠,他义无反顾的乘坐威尔逊总统号轮船,一番辗转才回到了自己的祖国,哪怕那个时候,百废待兴的祖国还处于一穷二白的状态,更何况尖端科技研究领域的实验条件。

转告毛主席,你们要反对原子弹,自己就必须拥有它法国科学家约里奥·居里如是说,这句话是他拜托杨承宗转达毛主席的。

中国人的核梦想久已有之,46年,蒋介石就提出中国要制造一颗原子弹,目的我们暂且不谈,也算是强国梦里的科技梦想吧,可是没多久蒋介石就被打脸,他特地派出的代表团被告知,美国政府不同意外国人进入原子弹研究机构,就连以前参加核研发的科技人员也被排除在核心科技圈之外,就这样老蒋的核梦想破灭了。

老蒋不明白,从满清晚期,清政府就试图以夷制夷,靠外国人达成不受欺负的目的,但现实很骨感,外国人可不会为你打架,只会为了利益打你,靠别人强国,靠别人科技兴国那是最不靠谱的奢望,自己强才是真的强。

高粱地里的“曼哈顿工程”1955年毛主席在中南开召开会议的时候就让钱三强、李四光等人到会汇报核技术研究状况。转年,则提出了更为明确的要求,我们不但要有更多的飞机大炮,我们还要有原子弹,今天的世界上,我们要不受人家欺负,就不能没有这东西。

1958年核物理专家钱三强找到邓稼先,告诉他,我们要做个“大炮仗”,这是国家机密,也是个光荣的任务,想请你参加,邓稼先当然知道所谓的大炮仗就是原子弹,这符合他的专业,值得为此、为国家做出奉献,邓稼先自然同意了。

当时的背景是,美国在朝鲜战场惨败收场,美国总统杜鲁门在记者招待会上发言:我们一直在积极考虑在朝鲜使用原子弹,是否使用原子弹由战地的美国领导人决定。

威胁还在持续着,后续继任的艾森豪威尔总统也在其竞选期间,发出核威慑,美国必须用自己的核优势来对付中国和苏联,要对中苏进行大规模的核报复!

被解密的美国绝密备忘录曾经记载:艾森豪威尔提请参谋长联席会议讨论,以核武器结束朝鲜战争。

54年,美英法等国家计划对支持越南的中国做出核反应,核武方面,我们被美国威胁,被英法威胁,甚至连“苏联老大哥”也对新中国做出过核威胁,好在美苏相互牵制,美国要对中国使用核武器,苏联不答应,他们视此为对苏联宣战,而苏联想对中国使用核武器,美国则说那无异于对美国本土发动攻击,所以中国才万幸没有受到核打击,但研发工作亟待进行。

核武的研发之路几乎可以说就是邓老的生平59年,邓稼先选定主攻方向,即中子物理,流体力学,高温高压下的物理性质。仅仅不到3年,邓稼先和同事们就拿出了原子弹设计方案。

63年,邓稼先在华北某地知道核试验的轰炸模拟实验,并于当年接受聂荣臻元帅的命令,承担起氢弹的设计任务,就在这期间,我国第一个原子弹按照邓稼先的设计成功试爆,达成了毛主席以及全国人民的愿望。

67年,氢弹成功升空。从原子弹到氢弹,法国用了8年,美国用了7年,苏联用了4年,而伟大的中国,在伟大的核物理科学家邓稼先的不懈努力下,仅仅用时2年零8个月的时间即告达成。

72年,因降落伞原因,核弹高空坠落,一百多名防化兵也没有找到核弹痕迹,邓稼先心急如焚,为避免重大事故,他亲自乘车去找,找到后对其他人说:“你们别去了,否则也是白白牺牲”,他冒着核辐射首先冲上去捡取碎片。

84年,在邓稼先的领导下,我国成功升级为二代核武。

85年,邓稼先依依不舍的离开了他为之奋斗几十年的罗布泊,被强制住院治疗,他说,我知道这天早晚会来,没想到来的这么早,他舍不得他的研究,他一共住院363天,3次大手术,住院期间疼痛不止,杜冷丁从每天一针到每小时一针,可想而知人能疼到什么程度!o(╥﹏╥)o

全身大面积溶血性出血的他,临终遗言是:不要让人家把我们落的太远······大出血的邓稼先去世了,就这么被女儿抱着,这个家是他所亏欠的,也是他的安慰。

那些年邓稼先所付出的一切1953年的时候,邓稼先已有一儿一女,他的妻子许鹿希是北京医科大学博士生导师(后),邓稼先接到调令,不舍归不舍,怎样也要打个招呼离家了,他提及他要调动工作,并且拒绝回答从事什么工作,在哪里工作这些问题,妻子想写信也被邓稼先拒绝了。妻子自然知道他的专业,但是自始至终都没和任何人提起过“核”字,33岁的邓稼先“消失”了,整整28年,即便偶有探亲,对工作也只字不提,即便是杨振宁这个他中学到大学的同学问起,他也不说,后来在周总理的批示下,才告诉杨振宁实情。

许鹿希不能向所有人透露丈夫的工作性质和专业,如果领导问起只能说是保密工作,到此为止,不能再问也不能再说了。邓稼先去世以后,报纸上刊登了追悼会信息,邓稼先的朋友,许鹿希的同事们才知道邓稼先所从事的事业,到生命的最后一刻,出于国家保密需要,邓稼先也没有透露自己的工作内容。

为了科研,邓稼先几乎处于魂不守舍的状态,他骑自己车能翻进沟里,走路能撞电线杆子,而在当时的特殊困难时期,科研人员也同样吃不饱饭,被饿得头昏眼花是经常的事情,饼干已经成为奢侈品,可谓价比天高。

搞科研的人水平高,办法多,后来他们就研究,酱油这东西可是黄豆做的,热量和营养含量都不错,于是乎,他们找医生开证明才能买到酱油,怎么吃呢?饥饿轮班制,不在班的同志就几颗瓜子,开水里滴酱油,慢慢的吃喝下去。

后来聂荣臻元帅在养病期间,突击“检查”,发现大量科研人员营养不良,甚至身体浮肿,所以立刻报告了周恩来总理,并且求他的多名老部下伸出援助之手,南京,沈阳,广州,程度各军区了解科研工作者的困境后,受到了极大的震撼,要求各部队在本已非常节约的条件下,再次下调标准为科研工作者挤出了大米,禽蛋,肉类物资运往科研基地,聂帅做出批示,除科技人员,其他人一律不许享用,尤其行政干部,一粒也不许吃。

周恩来总理很会打趣,邓稼先做汇报时总是很紧张,以至于身体发抖,周总理为了降低他的紧张情绪就打趣说,稼先同志,如果你都这么紧张,我们这些上了年纪的可要发心脏病了,总理深知科技人员的条件艰苦,特地请邓稼先和同事们吃饭,白菜豆腐肉片汤和馒头,邓稼先请总理先吃,总理不吃,只是端起自己的茶缸“喝水”,事后才知道,周总理对自己的要求极高,这种菜他自己也吃不上,他的茶缸里是兑水的稀玉米粥,因为是私人请客性质,钱都是周总理自掏腰包,但是粮票这东西,总理也没有多余的,只能邓稼先等人自己凑齐了。

到了那个动荡的时代,邓稼先的家庭也未能幸免,他对这个家,亏欠太多了,妻子操持家里的一切,一双儿女也都由妻子拉扯带大,自己本该是家里的顶梁柱,可是却严重缺失了责任,自己的家被抄了,资料也都没有了,儿子女儿躲在桌下瑟瑟发抖,老婆也早就抓走批斗了,就这样,邓稼先愧疚的同时,还是没有忘记党和国家对他的嘱托,不顾儿女的阻拦和妻子眼中无奈而委屈的泪水,他再次回到了自己的研发基地。

邓稼先临终时,时而清醒,时而昏迷,留下三句话:

“辛苦你了”他对妻子,对儿女有无尽的亏欠。

“永不后悔,死后无憾”这是他对党、对国家和人民的交代,为了科研,甘愿承受一切。

“不要让人家把我们落得太远”这是嘱托,对发展前景的重托。

邓稼先的子女情况文初讲过,邓稼先是不愿意占公家便宜的,所以两个孩子自然也没机会享受特殊照顾。

无论是儿子还是女儿,都非常独立,这和邓稼先忙于工作,无法充分照顾家庭是有关的,女儿邓志典,15岁的时候就参加了内蒙古建设兵团,那个年代,那种工作环境,那种工作内容,必定会被历练出来,而且性格上会更加独立。

后来参加刚刚恢复的高考,进入大学,邓稼先家从来都是书香门第,看来这和遗传已有关系,邓志典一旦融入了学习环境,先天的优势就发挥出来,读完大学的她不满足自己的学识,又进一步前往美国深造。

父女间有这么一段对话:

就在女儿邓志典将要离开祖国,去往美国攻读研究生的前一天。

邓稼先问邓志典:“有一部电影叫《走向深渊》你知道么?”

电影大意:女大学生在欧洲求学期间,因为自身爱慕虚荣贪图享受被特务机关收买,而女大学生的男友正式负责国家火箭基地工作的职员,男友被女大学生拖下水······

邓志典当然明白父亲的意思,立刻回应:“爸,我不会的。”

她说到做到,在美国读书期间从来不会乱花钱,读书回来以后也没有受到什么特殊照顾,成为普通一员,低调到除非亲属,恐怕没人知道她现在的状况。

儿子邓志平,恢复高考那年和姐姐一样同时参加高考,考入重庆大学,工学硕士,四川省机械加工专业委员会委员,《现代制造工程》杂志编委。参与出版的书有《机械制造技术基础》、《数控技术及加工编程》,完成多项科研课题。

有的朋友可能会很惋惜,邓稼先的子女都没有走上核物理的道路,其实这也和他的工作相关,长期在外的邓稼先根本没有时间照顾孩子,包括邓稼先的父母,邓稼先的子女全家都是他的老婆许鹿希照顾的,孩子的学习辅导就更别提了,根本顾不上。所以姐弟俩走向不同的学科道路,不过相信他们所选的专业也都是自己喜欢的,这就够了。

两弹元勋邓稼先的后人如今怎么样了?

说到邓稼先大家都不会陌生,他是我国的两弹元勋,留美取得博士学位后,不顾导师的挽留,放弃了国外的优越条件,毅然回到了一穷二白的中国。

他投身核武器的机密研究,耗尽心血苦战28年,让中国有了原子弹和氢弹,腾起的蘑菇云震撼了世界,可是他自己却因为核辐射患癌而全身大出血离世。

不过今天借着题主的问题,说说他家人的事情吧。历史上有过很多才子佳人的故事,可是邓稼先和夫人许鹿希的故事还是震撼了岁月,震撼了无数人。他们两家人是世交,许鹿希北大毕业后留校任教,和邓稼先的结合可以说是天作之合。只是她选择了邓稼先就选择了坚守,她一个人无怨无悔守候了邓稼先28年,操持家务,带着一双儿女,最后盼来的爱人却身患癌症,死在了自己的怀里。有一种爱情叫国家机密,此情可撼天。我们一起去看看这位大漠英雄的夫人许鹿希和他的一双儿女吧。

一,有一种爱情叫国家机密。爱情的诠释有很多,邓稼先和他夫人许鹿希的爱情就是:有一种爱情叫国家机密。

许鹿希出生书香门第,父亲许德珩是知名学者,更是九三学社的创始人,和邓稼先的父亲邓以蛰是几十年的老朋友。邓稼先和许鹿希可谓是青梅竹马了,而邓稼先在北京大学做助教的时候,还给她上过课了。

1953年,邓稼先和许鹿希结婚,两人是门当户对,过得也恩恩爱爱,又有了一双儿女,一家人过得其乐融融。

1958年,经钱三强的推荐,邓稼先带领团队从事原子核研究,属于国家机密,给家人也不能说。他告诉妻子工作调动了,但是工作内容和地方都不能说。

他和妻子说到了多年前北平沦陷,看着日军肆无忌惮欺辱百姓时自己的愤怒,然后说到:我的生命就献给未来的工作了。做好了这件事,我这一生就过得很有意义,就是为它死了也值!

(1958年,邓稼先一家合影照)

邓稼先是一个内敛的人,可是这个工作不仅保密,还很危险,生死未知了。他带着妻子和一双儿女去照相馆拍了全家福。

邓稼先就这样离开了家,一去就是28年,中途也偶尔会回来看看,但是都有汽车和警卫跟着。邓稼先来去匆匆,和妻子许鹿希是聚少离多,和分开也没啥区别了。

许鹿希很长一段时间都不知道邓稼先在做什么,但是他信任自己的丈夫,选择默默守候,她一个人带着一双儿女,更要服侍生病的公婆。

中国原子弹,氢弹相继爆炸成功,邓稼先也耗尽了自己的心血。因为没有严密的防护服,他为了保护年轻人,又抢着去捡摔裂的原子弹,他的话很简单:你们还年轻,你们不能去!

邓稼先因为核辐射而患上了癌症,被医生强令住院,许鹿希等回了自己的爱人。

她身为医学博士,却救不了自己的爱人,只能默默流泪。

1986年7月29日,邓稼先全身大流血,抢救无效死在了许鹿希的怀里,死前对妻子说:假如生命终结后可以再生,那么,我仍选择中国,选择核事业。

邓稼先走了,许鹿希说,他们追求的是另外一种东西。很多人不懂,却还是泪流满面。

许鹿希选择继续守候这份爱情,他先后出版了三本邓稼先的传记,还把他不保密的科学著作,汇集成了《邓稼先文集》,这些都是丈夫的心血。

邓稼先走了很多年了,她谈起自己的先生,还是柔情满满。她的家里摆了一尊邓稼先的半身铜像,其它的陈设并未改变,和邓稼先在的时候一样。

二,儿子邓志平,女儿邓志典。邓稼先和许鹿希有两个孩子,一儿一女,都是在邓稼先1958年接受任务之前出生。

1954年,他们有了女儿邓志典,1956年,又有了儿子邓志平。两个孩子独立性很强,也很低调,从未仗着父亲是两弹元勋去要过什么,公众媒体报道的很少。

儿子邓志平重庆大学毕业,四川省机械加工专业委员会委员,编写了几本机械数控的书,在机械制造业也是一个人才了。

女儿邓志典就更低调了,当年响应号召,上山下乡,却是最后一批回城的子女,上了大学之后出国留学,过着普通人的生活,很少进入人们的视线了。

祝福许鹿希教授,晚年幸福。

英雄背后的故事一样精彩,后面的问答又写了杨靖宇将军和妻子的故事,还有钱三强家人的故事,欢迎关注看看……

我是木鱼,小女子一枚,却痴迷于近现代史的风起云涌,每日更新,喜欢就关注我吧,感谢有你。两弹元勋邓稼先的后人如今怎么样了?

邓稼先是我国杰出的科学家、核物理学家,因他对我国特殊的贡献,被称为“两弹元勋”。邓稼先在一次核试验中,受到了核辐射,身患直肠癌,于1986年7月29日不幸去世,享年62岁。那么在邓稼先去世后,他的子女现状如何呢?

邓稼先有两个孩子,分别是女儿邓志典与儿子邓志平。邓志典出生于1954年,邓志平出生于1956年。由于父亲工作的原因,经常不能回家照顾子女,女儿邓志典自小就养成了独立的习惯,在还不到15岁的时候,她就独自去内蒙古建设兵团,被分配在一家做箱子的工厂当工人。四年后,邓志典回到北京,在一家皮件厂当了一名普通的工人。

在全国恢复高考后,邓志典与邓志平一起参加了1978年的高考,并且都收到了大学录取通知书。在大学里读了几年后,邓志典深感国内教育环境的不足之处,于是去美国读研究生。在出过前,邓稼先曾经用《走向深渊》这部电影来教育她,不要向电影里的女特务一样,因为贪图享受而被情报机关所利用。邓志典非常的懂事乖巧,她在美国读研期间,生活很简朴,穿的衣服都是从国内带过去的,她也从不因为自己的父亲是科学家就四处显摆,她的为人很低调,所以今天在网络上也找不到她的近况如何。

再来说说邓稼先的儿子邓志平,邓志平比邓志典小两岁,今年已经62岁了,早期邓志平与姐姐的经历差不多,只不过省去了当工人的那一阶段,在姐弟俩双双考上大学后,姐姐出国之际,邓志平则留在了国内。邓志平现在为四川省机械加工专业委员会委员,为《现代制造工程》杂志编委,曾经参与出版过《机械制造技术基础》、《数控技术及加工编程》等书籍,在机械制造业属于顶尖的人才。

从这里就能看出,邓稼先的孩子与很多普通人无异,尤其是邓志典,这么多年了也一直没什么消息,可能他们都比较想过普通人的生活吧,毕竟父亲的光环那么大,还是普通人的生活相对来说更好一些。

两弹元勋邓稼先的后人如今怎么样了?

邓稼先是著名的核物理学家,是我国核武器研制工作的奠基者,为新中国核武事业做出了卓越的贡献。面对国外优厚待遇,邓稼先选择了报效祖国。他远赴西北,隐姓埋名告别家人数十年,为两弹事业献出了自己的生命。

邓稼先,1924年生于安徽怀宁,父亲邓以蛰曾是北大、清华等名校的哲学系教授,是典型的书香门第。邓稼先的童年是在北平渡过的,在崇德中学求学的三年,为他的物理知识打下了基础,同时也结识了世交好友杨振宁。

1941年,邓稼先考入西南联大物理系,他在求学的同时,积极参加抗日救亡活动。抗战胜利时,邓稼先也如愿的取得了毕业证书。二十二岁时,邓稼先被聘为北京大学物理系助教。工作三年后,他通过了赴美研究生考试。

1948年,邓稼先邓进入美国普渡大学研究生院,由于成绩突出,他两年内便修满学分并通过博士论文答辩。二十六岁的邓稼先,获得了博士学位。邓稼先的才华,引起了美国政府的关注,他们打算以优厚的待遇留住邓稼先。

面对优越的科研条件,丰厚的物质待遇,邓稼先并不为之所动,他婉言谢绝。同年,他放弃所有美国待遇,与众多的专家学者一起回到国内,投身到近代物理研究所的筹建之中,开启了自己建设祖国核武事业的新征程。

1958年,中央决定发展原子弹事业,邓稼先义无反顾的参加了这项秘密工作。邓稼先难掩兴奋之情,只是告诉妻子许鹿希,说他要调动工作,以后不能再照顾家庭,许鹿希默默的承担了家庭重担,支持了邓稼先的事业。

从此以后,邓稼先的名字在所有刊物中消失,这一别就是二十多年。邓稼先在试验场度过了整整八年的单身生活,有十几次在现场亲自领导核试验。当时我国正处在严重的困难时期,苏联专家撤走使得核武研发更加困难。

(邓稼先一家)

在此后的五年时间里,邓稼先带领技术人员克服各种困难,经过无数次的试验,终于迎来原子弹的爆炸成功。两年零八个月后,氢弹也爆炸成功。同样的事情,美国用了七年零三个月、苏联用了六年零三个月。

邓稼先创造了中国奇迹,成为中国的两弹元勋。后来人们才得知,在1979年的某天,在原子弹的一次航投试验中,因降落伞故障而导致原子弹被摔裂。邓稼先非常清楚其中的危险性,他拒绝了年轻人拆装检查弹体的要求。

他亲自动手拆装,仔细检查碎片并查找原因,正是因为这次检查。邓稼先不幸遭受到严重的核辐射,在其小便中检测到有放射性物质,骨髓中也侵入了放射物。但邓稼先并没有放弃,仍然坚持回到核试验基地继续工作。

邓稼先为国奉献的精神不得不让人动容。后来杨振宁首次回国探亲,他点名要见好友邓稼先。经过总理批示,邓稼先回京接见杨振宁。面对老友杨振宁的疑虑,邓稼先一直没有透露自己所从事的职业。

临别时,杨振宁试探性地问邓稼先,听说有美国人参与了中国的原子弹、氢弹研制,是这样的吗?当时送别的邓稼先只是笑了笑,没有表态,最杨振宁临上飞机时,邓稼先最后说,让杨振宁先上飞机,回头写信在告诉他。

邓稼先连夜向杨振宁写信说:“中国的原子弹、氢弹全部是自己研制的,没有一个外国人参加。”杨振宁看到信后激动得流出了泪水。1986年,邓稼先才在各大媒体上得到披露,他隐姓埋名28年的事迹才被人们得知。

同年,杨振宁再次探视病重的老友,看见邓稼先憔悴的卧病在床。杨振宁含泪说,我替关心你的朋友问问,国家到底给了你多少钱,能让你为此付出生命?邓稼先伸出两个手指说到:二十块,原子弹和氢弹各十块。

邓稼先的回答,让杨振宁既震惊又惭愧。邓稼先在弥留之际,对妻子许鹿希交待了自己的遗愿:如果生命还可以延续,我还会选择中国,为中国的核事业做出贡献!邓稼先勇于献身祖国的精神,就是我们坚强的民族脊梁。

邓稼先与夫人许鹿希共育有有一儿一女,儿子叫邓志平,女儿叫邓志典。邓志典出生于1954年,长大后前往内蒙古建设兵团插队。邓稼先曾看望过几次,他希望女儿能坚持到底,做最后一批回城的女干部。

邓志典回京后,在一家皮件场当了一名普通工人。高考恢复后,姐弟二人都参加了高考并都收到了录取通知书。后来邓志典赴美留学,之后便消失在人们的视线中。

儿子邓志平,生于1956年,毕业于重庆大学机械加工专业。现在是四川省机械加工专业委员会委员,一直从事于教材编写及教学工作。姐弟两人都继承了父母勤俭节约、坚韧不拔的品德。没有因父亲的身份而四处张扬。

邓稼先一生献身祖国的核武事业,是中国科学院院士,被称为“两弹元勋”。他的子女没有搞过特殊化,都在平凡的岗位上默默的为祖国做着贡献。邓稼先的奉献精神,是全国科研工作者的楷模,值得全国人们尊敬。

两弹元勋邓稼先的后人如今怎么样了?

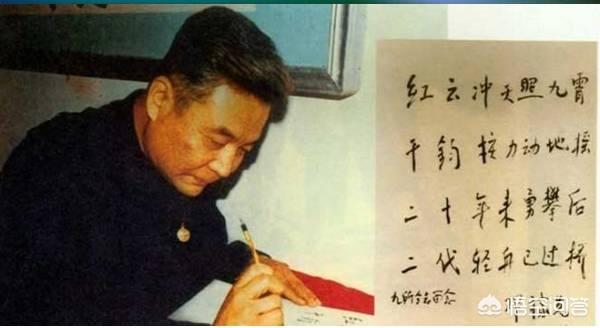

“红云冲天照九霄,千钧核力动地摇。二十年来勇攀后,二代轻舟已过桥。”这是“两弹一星元勋”邓稼先在1985年指挥他一生中最后一次核试验时,一时高兴而写下的诗句。殊不知,此时的他癌细胞扩散已无法挽救,但老人家依然是豪情万丈,为祖国的核事业默默耕耘!1986年7月29日,邓稼先因癌症晚期大出血去世。他临终前留下的话仍是如何在尖端武器方面努力,并叮咛:“不要让人家把我们落得太远……”

许身报国,威壮河山!邓稼先毕业于西南联大,在北京大学担任过一段物理系助教。1947年,他为了学习更先进的知识,报效祖国,通过了赴美研究生考试。第二年,他到美国留学,由于他成绩突出,仅用了一年多的时间,只有26岁的邓稼先就拿到了博士学位,人称“娃娃博士”。

邓稼先的成就,被当时的美国政府所关注,他们想用优越的科研条件和生活条件留住邓稼先。但当新中国成立后,在祖国的号召下,1950年他依然回国。1958年,邓稼先接受国家最高机密任务——秘密研制原子弹。随后他人间蒸发,隐姓埋名,进入与世隔绝的西北戈壁。28年间,他带领团队,在极端艰苦的条件下研制出中国第一颗原子弹、第一颗氢弹、第一颗中子弹。

醉卧沙场君莫笑,古人征战几人回。1979年,在一次航投试验时出现降落伞事故,原子弹坠地被摔裂。邓稼先深知其中的危险,他一个人抢上前去把摔破的原子弹碎片拿到手里仔细检验。后来,邓老身为医学教授的妻子知道他抱了摔碎的原子弹后,强行将其拉到医院检查。结果是发现他的小便、骨髓中都有放射性物质,肝脏破损。随后,他仍坚持回核试验基地。老人在步履维艰之时,坚持自己去装雷管,他对周围的人下命令:“你们还年轻,你们不能去!”周围的人听了邓老的话,眼中饱含泪水。这才是真正的以身报国,民族的脊梁!

1986年7月29日,邓稼先因全身大出血,医治无效,永远地离开了这个世界,离开了他为之奋斗、奉献了一辈子的祖国核事业。在生命的最后时刻,他对妻子说:“假如生命终结后可以再生,那么,我仍选择中国,选择核事业。”英雄走了,那么,他的子女现在过得怎么样呢?

邓稼先与妻子许鹿希有一儿一女,儿子叫做邓志平,女儿叫邓志典。由于邓稼先一直隐姓埋名从事核事业研究,妻子许鹿希从事医学工作,也比较忙,因此他们都无暇照顾邓志平和邓志典。但两人都很懂事,在很小的时候,就都已经学会了做饭做菜了。邓志典, 1954年出生。后来,上山下乡,她参加了内蒙古的一个建设兵团,她本可以早一点回城的,但因为她的爸爸是邓稼先,她没有那样做,她是最后一个回到城里的干部子女。1977年,考上大学。1985年,出国留学,并且至此她也消失在人们的视线中,过着平常的生活。

邓稼先的儿子邓志平,出生于1956年4月。1992年毕业于重庆大学,工学硕士,现在为四川省机械加工专业委员会委员,并且担任《现代制造工程》杂志编委。他现在一直从事机械专业的课题研究、相关教材的编撰以及教学工作,生活平淡而又充实。

邓稼先将自己的一生奉献给了祖国的核事业,为中国人撑起了骄傲的脊梁!邓老是国家的骄傲,而他的子女凡事不搞特殊化,也在平凡的岗位上奉献着自己的力量,却是邓老自己的骄傲,邓老也因为自己有这样的子女而深感欣慰。最后,让我们向邓稼先、钱学森等一大批科研工作者们致敬!许身报国,威壮河山!

两弹元勋邓稼先的后人如今怎么样了?

比一千颗太阳还亮,这是对两弹元勋邓稼先献身一生的事业最好的评价。

与钱学森相比,邓稼先虽有留学美国的经历,却没有“能抵两个师”的高度评价。

与杨振宁相比,邓稼先虽然没有显赫的理论成果,却有一颗拳拳报国的赤子之心。

邓稼先的伟大事业邓稼先于1948年至1950年在美国普渡大学留学,获得物理学博士学位,毕业当年,他没有像很多留学生那样,留在了科研环境和发展前途更好的美国,而是毅然回国。

1958年秋,邓稼先义无反顾投身两弹一星事业,出于保密需要,邓稼先只对妻子自己“要调动工作”,不能照顾家,不能照顾她和孩子,甚至不能联络通信。

妻子看着丈夫坚毅的表情,默默表示了支持。

从此,邓稼先这个人“消失”了,一消失就是八年。

八年的时间里,邓稼先的身影只出现在严格警卫的深宅大院和大漠戈壁,其中艰辛自不待言,陪伴他的是和他一样抛家舍业的战友,是王淦昌、朱光亚、周光召、程开甲、彭桓武、郭永怀、陈能宽、于敏……这些中国最杰出的物理学家,是中国人自己研制的原子弹。

严重的核辐射和过度的疲惫,透支了邓稼先的健康,他的生命因过度燃烧而成了残烛。

1986年7月29日,邓稼先因癌症晚期大出血去世,享年62岁。临终前,邓稼先关心的仍然是我国的国防尖端武器事业,他说“不要让人家把我们落得太远”。

我们没有辜负邓稼先的期望和重托,如今我们已经是先进尖端武器事业的引领者。

邓稼先的子女现状邓稼先有两个子女,由于工作繁忙,他没能时刻陪在孩子身边,看着孩子们成长,更没有给孩子什么特殊待遇,但当孩子们长大成人后,父亲的事迹和精神始终鞭策着他们前进。

1,儿子邓志平,出生于1956年4月,1992年6月毕业于重庆大学,工学硕士学位,投身机械制造工程和技术研究教学,现为四川省机械加工专业委员会委员、《现代制造工程》杂志编委,曾参与出版多部机械制造教材的编写工作。

2,女儿邓志典,出生于1954年,曾赴美国留学,她十分低调,很少出现在公众面前。

在邓稼先家的客厅里,邓稼先遗像旁的玻璃板下,摆放着一张领奖通知单,上面写着:

国家科技进步特等奖,获奖项目:原子弹的理论突破及武器化,氢弹的理论突破及武器化;奖励金额:1000元……这便是邓稼先获取的全部物质奖励。

我不爱武器,我爱和平,但为了和平,我们需要武器。假如生命终结后可以再生,那么,我仍选择中国,选择核事业——邓稼先。向邓稼先为代表的“两弹一星”元勋致敬!永远缅怀他们的伟大精神和事业!我是专注历史文化的狄飞惊,欢迎关注我!

内容仅供参考,如果您需解决具体问题(尤其法律、医学等领域),建议您详细咨询相关领域专业人士。

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请与我们联系,我们将及时删除。