翁同酥到底有没有克扣李鸿章军费?

这段历史,其实是戏说的,出自《走向共和》这部电视剧,真实历史中,虽然也有为难北洋水师的情况,但该给的钱还是给的,我们本回答按照《走向共和》结合历史来讲:

1894年,北洋水师举行了盛大的阅兵仪式,北洋大臣李鸿章可谓是出尽了风头,随后被光绪帝封为一等忠肃候。

趁着被封侯的机会,李鸿章再次向朝廷提出,北洋水师军费亏钱太久,急需银两充实,而最低限度便是60万两银子。

光绪帝高兴,嘿嘿一笑,亲切地回复李鸿章:

“朕已经批了!”

但时任户部尚书的翁同龢却喃喃一句:

“(国库)也就这六十万两了。”

那么,既然光绪帝已经批了这六十万两银子,且李鸿章也再三强调,没有这六十万两银子,北洋水师军舰都动不了了。翁同龢身为帝党,且为光绪帝老师,为什么敢抗旨不尊,最终硬是没批?

一、

要想解释清楚这件事,我们还得从李鸿章跟翁同龢的私人恩怨说起:

在剧中,翁同龢刚刚升任户部尚书的时候,李鸿章就已经暗叫不好,出了宫有意套近乎,结果热脸贴了冷屁股:

“中堂上马杀贼,下马也杀贼呀!”

这句话是有渊源的,上马杀贼,讲的是李鸿章英勇战斗,下马杀贼,则是讽刺他用笔杆子杀人。这就要提到翁同龢的大哥翁同书,当初的安徽巡抚,因为在对抗太平军的时候落荒而逃,被曾国藩参了一本。

而这份弹劾奏折,就是李鸿章提笔写的,结果听说了这事,翁同龢的老爹翁心存竟然被活活气死了。于是翁同龢怀恨在心,他不敢对曾国藩怎样,但跟李鸿章,这个梁子算是结下了。

由于一开始就碰了一鼻子灰,当时李鸿章就撂下了狠话:

“我要是再找你,我他M……”

就这样,俩人不合,翁同龢也是想尽一切办法参李鸿章,背后没少说他坏话。即使光绪帝语重心长的劝二人和好,也无济于事,当着光绪帝面翁同龢痛改前非,回过头来就联系人员参李鸿章身边的人。

比如北洋水师及北洋水师提督丁汝昌:

“北洋水师约束不力,军纪松懈,刘公岛上赌场娼寮遍布;闽人抱团,骄纵不羁,其置若罔闻;丁汝昌只识弓马,不懂海军,对洋务知之甚少,担任个总兵参将犹嫌勉强,怎么能统领亚洲最强大之舰队?”

翁同龢好不容易逮到李鸿章食言,又来找他要银子,怎么可能会痛快给他呢?

二、

翁同龢和李鸿章私下里不对付这事,光绪帝自己也清楚,所以他是亲自下的命令,让翁同龢把国库的60万两银子拨给北洋水师。

我们再来看,翁同龢是怎么做的?

翁同龢面对李鸿章来讨钱,直截了当:

“我不能批给你!”

北洋水师就靠这60万两银子撑着了,你翁同龢为什么不批,总得给个理由吧?

理由当然有了,这不是快换季了吗,到处得花钱啊,宫女太监们也得穿衣服不是?

李鸿章一看不行,马上就改变策略,你翁同龢这是故意针对我啊:

“自从你当上户部尚书,你翁师傅可曾给北洋拨过一钱银子?”

李鸿章很委屈,足足等了五年了,年年都以没钱当理由,五年了,北洋水师没拿到一分钱啊!

不过,这个锅,还真不能全让翁同龢背,真要是五年一毛钱没给拨,北洋水师早就反了天了,根本不是这么回事。

翁同龢当上户部尚书之后,确实以国库空虚,且北洋水师已经初具规模为由,暂停了北洋水师从国外购买军舰的途径。但是并没有克扣军费,也没有限制从国内购买军舰啊,比如南洋海军的平远号,也是铁甲舰,福建船政局造的。

但翁同龢停了北洋水师购买国外军舰的经费,确实影响到了甲午海战的结局,因为英国曾经建议大清:

“必添购快船两艘,方能备日制胜。”

三、

既然是光绪帝答应的事情,李鸿章为什么不拿圣旨来压翁同龢呢,难道翁同龢敢抗旨不尊?

所以说,光绪帝办事,百密一疏,自己的实力远达不到一言九鼎的地位,就不要只说不写。

事后光绪帝也很生气,质问翁同龢:

“李鸿章也找你要银子,还有朕的口谕,你怎么就不批给他呢?”

翁同龢的回复是自己一时糊涂,圣旨这种事情,难道用自己一时糊涂就能敷衍过去,光绪帝难道就不能治他罪?

事情的背后,绝不是这么简单!

当时的清朝廷其实是畸形的朝廷,表面上来看,是慈禧太后还政给了光绪帝,但实际情况并非如此。

对于翁同龢来讲,打击政敌李鸿章固然重要,但更重要的则是光绪帝能亲政。而光绪帝能真正行使皇上权力的关键性标志,则是慈禧太后要退居二线,在这一点上,他跟光绪帝目标一致。

所以,李鸿章前来要银子,他的理由是,慈禧太后的颐和园也需要银子,随时有可能要,气得李鸿章大喊:

“可这颐和园就是用金子堆,也该堆齐活了吧?”

这个理由是万能理由,李鸿章再生气,也拿翁同龢没办法,当然,态度还是必须要表示一下的,于是狠狠地拍了一下桌子。

临走留下一句:

“魔道相争胜者谁呀?魔高一尺,道高一丈!”

四、

魔道相争,也就是正邪相争,到底谁是正,谁是邪,不同立场,不同的理解。人与人之间,国与国之间,都可以指责对方是魔,因为每个人的标准不同,结果不同。

但,实际上翁同龢和李鸿章相争,获利的并非他们其中的一个,而是别人,比如日本人!

光绪帝不敢处罚翁同龢,一方面那是自己的老师,有恩情在里面,况且也是为数不多的支持自己的大臣。另一方面,翁同龢此举也是为了自己着想,是为了尽快修好颐和园,好让慈禧太后搬去住。

如果不是后来李鸿章报复翁同龢,硬是抓住了李光昭,且只弹劾了翁同龢,并揪出了这个惊天骗局,光绪帝也不会指责翁同龢的。

翁同龢的心思,不仅光绪帝清楚,慈禧太后也很清楚:

“我一个老太太,整天在皇上面前晃悠,多招人烦哪。早早的搬进这园子里来,离着他们远远的,他们也就眼不见心不烦了。我也落个清静。翁师傅,哼,他明白的很哪。”

也就是说,虽然翁同龢违背了光绪帝拨款给李鸿章的命令,但他揣摩透了光绪帝的心,虽然最后事办砸了,但出发点绝对是没问题的。

而且,光绪帝只是传了个口谕给翁同龢,既没有立字据,也没有盖章或签字,明明知道自己的口谕不好使,偏偏还这样做,怪谁?

翁同龢不给李鸿章拨款固然能理解,但是他为什么调查都不调查一下,却把钱拨给了大骗子李光昭了呢?

五、

翁同龢能中招,其实剧中也有说明,还是李莲英说的:

“人啊,只要有弱点,就总能从他身上找出个道儿来。”

之所以这么说,是因为翁同龢这个人确实不爱财,但是,贪名!

但其实这里有点污蔑人家翁同龢的意思啊,而且李光昭送的那本书,是杜撰的,真正送书的是康有为。送的那本书叫《广艺舟双楫》,是一本研究书法的书,书中把翁同龢父子的书法吹成了一朵花。

这也是后来翁同龢把康有为引荐给光绪帝的原因之一,不过那次送书,翁同龢并没有给康有为说好话。毕竟当时是康有为因《新学伪经考》被弹劾的,梁启超带着这本书找到翁同龢求情的。

但翁同龢评价《新学伪经考》为:

“语太讦直无用,只生衅耳。”

所以有点冤枉翁同龢了,而且李光昭事件发生时,翁同龢就是弹劾他的人员之一,把同治朝的事硬安到翁同龢头上,有点冤啊。

李光昭是个大骗子,这毋庸置疑,事发之后,光绪帝也不理解,他不理解的并不全是翁同龢未拨款给李鸿章,而是翁同龢为什么会被收买?

“一本书法集,你翁师傅就把自己给卖了?”

正应了李鸿章这句“道高一尺魔高一丈”,人总是有弱点的,《人民的名义》里高育良也算是清廉,不爱财的,为什么也中招了?

就是因为,对方不跟你谈钱,跟你谈理想,谈爱好,让你误以为遇到了知己,岂不是人家是有备而来,你呢,不过是猎物。

而翁同龢为什么就准了李光昭呢?

翁同龢再傻,也清楚李光昭来的目的,之所以准了他,并非仅仅因为那本诗集,而是因为李光昭的木材。

前面也讲了,庆郡王奕劻接管颐和园项目后,最发愁的便是那南洋木材,他发愁,翁同龢也发愁,越早修好颐和园,他越高兴。所以,听说李光昭能弄到南洋木材,又是内务府推荐的,又有庆郡王奕劻批条,他高兴还来不及呢,怎么会拒绝?

而且把钱给了李光昭买南洋木材修园子,这是立场正确,还能断了李鸿章的念想。而且谅他也不敢找慈禧太后告状,实际上李鸿章是想去告状,但被李莲英拦下了。

名利不分家,李莲英清楚的很,光绪帝也清楚,面对翁同龢讲自己是一时糊涂,反驳道:

“不是一时糊涂,你是一生糊涂啊!”

是啊,园子没修好,李鸿章还得罪了,搞不好,慈禧太后还生气,这是图什么呢?

“只不过名利,名利,名在利前呐,翁师傅?”

这句话很难理解,其实跟“万恶淫为首”很像,是诛心之论,也就是说,一切罪恶的开端都是从欲望(YIN)开始的。而名利,一个贪名,一个贪利,貌似清廉,其实贪名跟贪利是一样的,这次贪名,下次就是贪利了。

就这样,翁同龢聪明反被聪明误,钱花了,名也没拿到,但北洋水师的军费仍然没有着落,李鸿章又该怎么办呢?

我叫杨角风,我们讲的并非《走向共和》,而是一个个有血有肉的人物,喜欢就请关注吧!

翁同酥到底有没有克扣李鸿章军费?

我们来看一条史料:“光绪十七年四月,户部决定,南北两洋购买洋枪、炮弹、机器事,暂停两年,所有银子解部充饷。”丁汝昌急得直跳脚:“清朝海军战斗力远逊于日本,添船换炮刻不容缓。”丁汝昌奔走呼号了一个月,这才等来了上谕:“可以拨款,你回去静等。”丁汝昌从五月开始等,一直等到秋叶落成堆,一两银子也没见到,只好请李鸿章亲自出马,但是李鸿章也碰了一鼻子灰,被光绪(名义上是他)用“饷力极绌”四个字就打发了。

就在甲午海战的前两年,德国工程师汉纳根就建议购买开花炮弹,李鸿章也下令购买,但是却一颗也没买回来——主管户部的“帝师”翁同龢不同意,拒绝的理由就两个字:“浪费”。

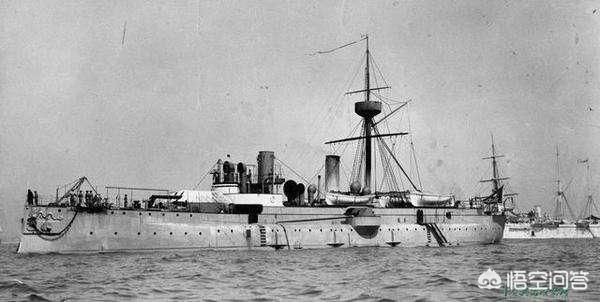

中日甲午海战,亚洲第一舰队北洋水师一败涂地。军舰总吨位远超日本海军,单体吨位远超日本海军——“定远”“镇远”舰都是七千三百多吨,而日军最大的的“吉野”“松岛”“桥立” “西京丸”都只有四千吨出头, 大舰打小舰,却被人家打了个N比0。于是李鸿章丁汝昌被骂了个狗血喷头,但是他们也有自己的委屈:我们的炮弹打敌舰,打中了也就是一个窟窿,敌舰打我们,一炸就是一大片,而起人家打了三四炮,我们第一炮还没装填完呢。要不是文人扯后腿,我们也有速射炮和开花弹!

这倒怪不得李鸿章等人喊冤,北洋水师从1883年到1895年十多年时间里,没有购买一艘新军舰,更别说升级现有军舰武器系统了,“吉野”等日本军舰装配的是英国阿姆斯特朗公司生产的6寸40倍口径速射炮,而“定远”等北洋军舰装备的是德国克虏伯305mm后膛炮。甲午海战中,日军发射的炮弹数量十几倍于北洋水师 ,炮弹威力百倍于北洋水师。

鲁迅说:中国发明了火药只会做鞭炮。这话虽然不全面,但是用在北洋水师上倒是很贴切:他们炮弹用的就是制造鞭炮的“黑火药”,而且还是当年购舰时随舰赠送的,北洋水师所配备的大部分是不能爆炸的实心弹,这种实心弹弹体内常配以沙石增重(电影中出现的炮弹倒出沙子的情节就是出自这里,但是电影曲解了原意),是完全以自身重力和冲击力来攻击对方军舰,打上去就是碗口大一个窟窿。而日军所使用的炮弹全部为填装新式的的开花弹,其威力是“黑火药”的一百倍,几炮就能干沉一艘巨舰。

可是在外国人眼里,中国不差钱,尤其是北洋水师每年五百万两的军费,更是让日本人流口水:“定远”那样的七千吨亚洲第一巨舰每艘才一百四十万,十几年的军费,打造世界第一舰队都够了。

日本人的口水白流了,因为账面上是有每年五百万军费,可是到李鸿章手里就没几个了,再加上层层贪污,能给将士们按时发饷,不至于闹出兵变,李鸿章就烧高香了。

号称两代帝师、无双才子的翁同龢是个主战派,但是他主战的原因却让人不敢恭维,还是引用史料,让他的学生、国子监学正王伯恭出来说话吧:“甲午战前,翁同龢一力主战,李鸿章言不可轻开衅端……我去见翁同龢,向他力陈主战的错误……翁同龢说:李鸿章治军数十年,扫荡了多少坏人啊!现在北洋有海军陆军,岂能连一仗都打不了?我正想让他到战场上去试一试,看看他到底是骡子是马,将来就有整顿他的余地了。”

甲午海战,胜了,是“太后英明”,败了,李鸿章难辞其咎。翁同龢摆明了是想借日本人之手搞死李鸿章。

大家都知道,在1894年(甲午年)发生了两件大事:一件是9月17日清军在甲午战争中全面失败,另一件事是11月7日 ( 即阴历十月初十 )慈禧六十大寿。

翁同龢千方百计克扣下来的海军军费去了哪里,大家想必心知肚明,慈禧一盘菜,够买十枚开花弹。买一枚开花弹翁同龢都认为是“浪费”,但是慈禧“寿宴”却“不可轻率”。不但挪用海军军费修建了颐和园,还准备再拿出三千万两白银,在西华门至颐和园的几十里大道旁,沿途点缀景观,搭建经坛、戏台、彩殿、牌楼,组织僧道念经,戏班演戏,夹道欢迎……

翁同酥到底有没有克扣李鸿章军费?

翁同龢和李鸿章之间并没有私仇,所谓私仇只是网络传言而已,真正的原因是两人的政见不同(翁是帝党,李为后党)。

那么翁同龢有没有克扣北洋海军的军费呢?其实有过一次,但原因并不是因为和李鸿章之间的争斗,而是治理天灾,拯救民生。1、翁同龢提请北洋暂缓采购军舰的背景!

翁同龢是户部尚书,他首要考虑的是在有限的收入下如何实现利益最大化,对财政进行全盘统筹才是他的主要工作,否则就是失职!

翁同龢上奏要求暂缓海军购买船械、枪炮发生在光绪十三年(公元1887年),而这一年大清国发生了一件天灾,即黄河郑州段决口。

为了堵住该段决口,为了抗洪救灾,翁同龢才作出了如此决断,他的目的是以救助灾民为先。

试问,在当时所处的环境下,是海防重要还是民生重要?

饱读诗书的翁同龢不是傻子,他自然明白涝灾之后就是大旱,如果不做好民生工作,就会导致流民纷起。

而流民产生的后果,是当时任何一位读过书的都很清楚!

所以翁同龢要求暂停购买北洋海军战舰的真相就是如此,而不是什么党争之类的乱七八糟的问题!

事实上,在郑州救灾工程结束后,海军衙门和李鸿章本人都没有及时提出要购买新式船舰,但北洋海军却在1888年正式成立了。

当然,此后翁同龢全力支持海军发展,一直到甲午战争爆发,户部总计拨款650多万两白银给了海军衙门。

而李鸿章呢?他的淮系存银竟高达800多万两,但并没有用在甲午战争上。

所以,要把甲午北洋战败的原因归责于翁同龢不拨款,实在是贻笑大方!2、挪用军费的不是翁同龢,而是海军衙门!

“颐和园自开工以来,每岁暂由海军经费内腾挪三十万两,拨给工程处应用。”

这是海军衙门协办大臣弈劻的奏疏。

能把海军军费用来修房子的,在世界近代史上,恐怕也就只有大清国一家了。

而同时期的日本,在进行明治维新时,却是全民缩衣减食(包括天皇在内),大力发展海军,目的就是超过清朝的北洋海军,制霸亚洲!

两两对比,就可以看出高下!

而且,户部和海军衙门分属不同部门,翁同龢哪里有权力还指挥平级部门做事?

何况海军衙门的主事是醇亲王奕譞(光绪帝之父),协办是李鸿章,他们会买翁同龢的帐?

但就是这两位主,在慈禧六十大寿时,竟然把购买速射炮的钱用于给老太婆祝寿了。

只能说甲午海战北洋的失利,是清王朝统治者的腐败造成的,和人家翁同龢可没有关系!

【我是江东汪郎,带给你不一样的历史视觉!坚持原创,喜欢我就请关注我吧!】

翁同酥到底有没有克扣李鸿章军费?

翁同龢确实和李鸿章有矛盾,而且他主管户部时也并没有很好解决北洋水师的军费问题。不过翁同龢并没有刻意去克扣北洋水师的经费,更多的是大环境的限制和自身能力的有限才造成这个后果的。

翁同龢和李鸿章都是晚清时期的名臣,说起来两人之间也有些渊源。李鸿章中进士时,他的房师是孙锵鸣,而孙锵鸣的座师就是翁同龢的父亲翁心存。按照这个关系算下来,翁同龢虽然比李鸿章小十岁,但是李鸿章得执子侄礼。

然而翁同龢和李鸿章之间的关系并不好。据说这是因为太平天国起义时,翁同龢的哥哥翁同书当时担任安徽巡抚。在处理团练首领苗沛霖叛乱一事上,翁同书处置失当,结果遭到了曾国藩的弹劾。

翁心存曾经担任过体仁阁大学士、上书房总师傅,深得圣眷。曾国藩担心朝廷估计翁心存的脸面,将此事轻轻带过,因此弹劾书上特意写了一句:

臣职分所在,理应纠参,不敢因翁同书之门第鼎盛,瞻顾迁就。

这句话一说,朝廷自然不好不处理翁同书了,最后定了一个斩监候。翁心存年纪本来就大了,一急之下顿时身亡。这么一来朝廷倒是网开一面,翁同书的死罪免去,改为充军新疆。

翁家遭此打击,翁同龢自然是记恨上了曾国藩。而这份弹劾书是李鸿章草拟,所以连带也被恨上了。加上在朝堂上翁同龢是著名的帝党,而李鸿章则比较倾向慈禧,两人政见不合,因此关系极差。

后来翁同龢主持户部期间,曾经提出两年终止外购军火。有些人因为翁李志坚矛盾极大,就认为这是翁同龢因为私人恩怨,故意阻挠李鸿章建设北洋水师。不过这种想法有些想当然了。

清政府的财政其实在太平天国起义时就已经非常紧张。在太平军起义的第一年,户部就调拨下去880万两白银,这还没算地方上自己截留的税款。等到了太平军打下武昌时,户部总存银只有100多万两,其中有60万两还是皇帝刚拨下来的内孥。按照清政府的体量,这点钱显然根本不够用。

正是因为实在没钱,清政府才不得不分权给地方,让地方督抚和在乡大臣、士绅自己筹集军饷,编练团练和太平军作战。历史上常常因为这种事出现藩镇割据,可以说清政府也是饮鸩止渴,实在没办法了才这么干。

在镇压了太平天国运动以后,清政府又不断面对此起彼伏的农民起义和列强从海上、边疆地区的入侵,战事不断,可谓真正的内忧外患。因此财政紧张的情况一直没得到缓解,各处所需款项在拨付时往往会打个折扣。

像李鸿章在刚受命筹办海防时就面临过这问题。像原本计划每年从关税、厘金的收入中调拨白银400万两,分解南洋、北洋作为海防经费之用。不过各处都说没钱,实际上最初几年只能到位100万两。

而北洋水师从开始筹办到最后甲午战争全军覆没,这20年里实际到手的海防经费总共只有2300万两,平均下来每年只有115万两,显然和原定目标有着很大的差距。

不过在北洋水师建设过程中,户部还是竭尽所能筹集款项。在北洋水师成军以后,其每年所需的日常维护费用和士兵军饷,也基本得到了保证。

此外翁同龢提议暂停外购军火两年的建议前,北洋水师实际上已经停滞不前,已经有好几年没有购买新舰了。

所以很明显,并不是翁同龢故意刁难克扣北洋水师经费。这个问题主要还是因为是清政府自身财政紧张,加上地方督抚截留税款,户部收入有限,加上清政府对海军的认识还不够造成的。

当然,户部在修建颐和园、光绪大婚,还有八旗开支等费用上,优先度显然高于北洋水师。不过这个问题显然也不是翁同龢这个层次能解决的,毕竟他只是主管户部,并非掌控清廷大权的权臣。

翁同酥到底有没有克扣李鸿章军费?

这是伪命题,翁同酥根本就没有这种权力,持这种言论者是有背景的,不说大家也明白。

翁同酥到底有没有克扣李鸿章军费?

假命题,翁同龢从来没有管过李鸿章的军费!是“走向共和”的杜撰,虚构,道是李鸿章贪污军费几千万两白银!

内容仅供参考,如果您需解决具体问题(尤其法律、医学等领域),建议您详细咨询相关领域专业人士。

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请与我们联系,我们将及时删除。