可口可乐如何在二战时征服世界?

可口可乐很会营销,1901年,可口可乐的广告预算就超过了10万美元。很快,可口可乐就占领了美国市场。

到20世纪30年代末,可口可乐的销售额占到全美汽化软饮料的近一半。

搞定美国,不一定就能搞定欧洲。

20世纪20年代,可口可乐把目光瞄准欧洲市场。和在美国不同,可乐没因为不含酒精受到欢迎,反而因为含糖和咖啡因被认为有害健康。不仅酒类替代品的路走不通,敏感的民族主义者还担心可乐会对欧洲的文化传统造成冲击。

直到二战前,可口可乐在欧洲都卖得不好,只有一个国家除外,那就是纳粹德国。

30年代,可口可乐在德国的销量急剧增长。1933年,可口可乐在德国的销量从最初的每年6000箱提升到每年10万箱。

能在德国吃开,是因为可口可乐公司一直让德国人相信可乐就是德国人发明的。

他们尽可能将可口可乐的形象德国化,通过定制专属瓶盖和海报的方式加强可乐和纳粹之间的紧密联系。公司还赞助了1936年的柏林奥运会,提供大量免费饮料。据说就连元首也会在私人剧院看剧时喝可乐。

二战开始,可乐原浆无法从美国被运到德国,可老百姓已经喜欢上喝可乐,于是可口可乐公司的德国负责人发明了芬达来替代可乐。

战争让可口可乐走向了世界。可乐不醉人还能提神,美国士兵们非常喜爱,甚至麦克阿瑟、艾森豪威尔等高级将领也是它的爱好者。于是,可乐在战争期间就作为军需品和美国军队一起到达世界各地。

为了方便军人们喝可乐,可口可乐公司还在基地附近设立了装瓶厂和汽水厂。整个战争期间,他们在全球共建立了近64家军用装瓶厂,共生产饮料近百亿瓶。

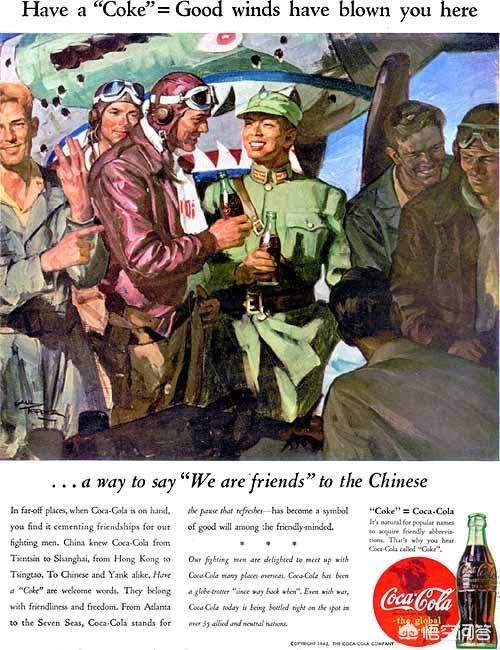

借着极有辨识度的弧形瓶身,美国士兵喝可口可乐的场景,成了一幅天然的宣传画,让欧洲人重新认识了这种饮料。可口可乐公司也借这个机会,把它和美国精神联系在一起,进行产品促销。

20世纪40年代后期,可口可乐终于在欧洲快速发展起来。

不过反对的声音依然存在,1948年,可口可乐在法国的投资计划就受到了阻碍。一些法国人认为,可乐不仅危害公众健康,还会使酿酒业面临崩溃危险。

不过,法国禁止可口可乐销售引起了美国的强烈不满,甚至一度危及马歇尔计划的援助。

1950年,法国终于做出让步,允许可口可乐限量销售。

饮料终归是饮料,最重要的还是有人爱喝。

1953年,有67%的法国人表示自己不太喜欢喝可口可乐。但随着时间推移,法国人还是接受了这种美国汽水。当然,他们也没有因此放弃葡萄酒。

其实,1927年可口可乐进入上海的时候,卖得也不是很好。除了独特的口味,奇葩的中文名“蝌蝌啃蜡”也得背这个锅。直到30年代,它才改名叫“可口可乐”。

新名字不但好听,寓意也很好。1948年,上海成为第一个年销量超过2400万瓶的美国境外市场。

2008年奥运会,可口可乐公司还将中文的“可口可乐”印到了全球100多个国家的可口可乐产品上。

参考资料:1.王晓德:《对“可口可乐化”命题的思考——欧洲“美国化”个案研究》,《学术研究》,2008年第44期;

2.彭慕兰、史蒂文∙托皮克:《贸易打造的世界——1400年至今的社会、文化与世界经济》,上海人民出版社,2018年版;

3.汤姆·斯丹迪奇:《上帝之饮:六个瓶子里的历史》,中信出版社,2017年1月。

可口可乐如何在二战时征服世界?

1939年,可口可乐只有5家海外装瓶厂。1945年,他们有64家。究竟是什么让可口可乐如此受欢迎?我想除了可口可乐成功的营销策略外,还有一个很重要的原因——水太难喝了!军队原则上是禁止饮酒的,何况战争时期酒也比较稀罕,普通士兵经常喝加氯消毒的饮用水、喝起来就像泳池里的水,即便是配发的速溶咖啡、冲泡饮料味道也不会好到哪里去,何况天天喝对于士兵而言更加难以忍受。相比之下,可口可乐就不一样了:早期的可口可乐含有可卡因和咖啡因,是一种兴奋类饮料。结束了一天的战斗后,喝一瓶可乐,多么惬意的一件事情?

每瓶可乐售价仅5美分,每个士兵都能喝得起。当然了,这种好喝的饮料也不是想喝多少就能喝多少的。美国军方对可口可乐公司的要求是确保每个士兵半年可以喝到6瓶,相当于一个月一瓶。这对于士兵来说显然是远远不够的,这种来自家乡的神奇饮料只有在特殊的日子才会被品尝到。可口可乐这个时候已经不单单是饮料,而是一种寄托了乡思的神圣之物了......

另外,时任可口可乐董事长罗伯特.伍德鲁夫非常明智的搭上了美国军队这条大船——美国军队打到哪里,可口可乐的装瓶厂就开到哪里。可口可乐此举还被当作是“支持军队”,这样一来既把钱挣了,又把可口可乐的名字传播到世界各地。还有就是军方高层的支持。艾森豪威尔本人就十分爱喝可口可乐,1943年6月29日,在北非的艾森豪威尔给美国陆军参谋长马歇尔发急电,要求供应300万瓶可口可乐。这样在战争结束的时候,可口可乐卖出了50亿瓶,赚了个盆满钵盈!

可口可乐如何在二战时征服世界?

首先谢谢悟空问答的邀请。

战争一打响,万两黄金,一方面战争造成了大量人员的伤亡,另一方面,发战争财的企业自然而然不会在少数,战争打响的时候,军工企业自然而然的成为了最大的赢家。而你是否会想到这家跟军事压根不沾边的饮料公司“可口可乐”会牢牢抓住战机,最终让可口可乐这个美国本土碳酸饮料品牌,跟随着二战的脚步而走向全世界。对于前线的士兵来说,一些让神经兴奋的东西往往是必不可少的,这个的东西能让士兵们解决战争中的恐惧和紧张感,显而易见酒精和香烟是很好的方案,但是在战场上酒精是行不通的,(想象一下,打仗之前全部都醉倒了,和敌方说等我们一下,我们的士兵都醉了,暂时下班了,等酒醒后再上班和你们决一死战)

很快,可口可乐的负责人伍德鲁夫嗅到了商机,说:不论我们的军队在什么地方,不论我们公司要花多少钱,都要让我们的军队的每一个军人5美分就可以买到一瓶可口可乐”

在可口可乐公司负责人的发表下和价格极低的优势下,军方心动了,就决定让可口可乐成为军队的标准配置。当然可口可乐公司也没有闲着,就将这个消息发给了民众们,就这样树立了爱国的形象,,可口可乐公司就名气大增。

慢慢的,可口可乐就这样成为了美国大兵的标配。

可口可乐如何在二战时征服世界?

二战前,德国纳粹党卫军急需一种清甜可口的饮品。于是,可口可乐德国分公司与希特勒达成一致,开始在德占区修建瓶装厂。可口可乐在德国非常畅销,到1939年已有43个装瓶厂和600多家分销商。

可口可乐如何在二战时征服世界?

这个我曾经在哪个媒体还是微博看过相关的资料,可以回答一下:

实际上,20世纪30年代的时候,可口可乐公司已经强大起来了,在美国国内的影响力相当强,是一款风靡国内的软饮料。

1942年“珍珠港事件”爆发以后,美国向日本等法西斯国家宣战,开始向世界各个主要战场派驻部队。在战争动员时期,可口可乐公司总裁罗伯特·伍德拉夫发出一条指示,“公司将不惜亏本,争取让每一位士兵在任何地方都能花5分钱买到一瓶可口可乐”。

可口可乐早就深受士兵们的喜爱。可口可乐公司此举不仅保持了可口可乐的销售量,更让人们把可口可乐与爱国主义联系起来。此外,身处遥远军事基地的士兵们也能寄托思乡之情。更为重要的事情,就是通过美国士兵之手,借助他们的消费力,将这一瓶瓶小小的饮料带到了世界,也为它战后的风靡全球奠定了基础,也造就了它战后的一鸣惊人!

可口可乐如何在二战时征服世界?

可口可乐最早是一个名叫约翰·彭伯顿的美国人发明的一种酒精饮料,只不过碍于法律,他用微量的古柯碱(1933年后的可乐不再含有此种成分)和咖啡因(提取自可乐果)替代了酒精。于是,一种举世瞩目的饮料就这么低调的登场了。由于其主要成分是古柯(Coca)叶子和可乐果(Kola),因而合称Coca-Cola。

可口可乐的发明者 - 彭伯顿

后来,可口可乐公司几经其手,到二战前已经小有名气。但是这仅仅限于美帝国内,至于海外影响力则是相当的有限。正当可口可乐公司为此愁眉不展时,二战爆发了......

戳视频 两分钟看懂可口可乐何以征服世界???

大炮一响 黄金万两

正所谓“大炮一响 黄金万两”。美国一参战,可口可乐公司就表示:“不论我们的军队在什么地方,也不管本公司要花多少成本,我们一定要让每个军人只花5美分就能买到一瓶可口可乐!”在全美抗战的大潮之下,可口可乐公司瞬间就树立了爱国、支援国家战争的高大上形象。

成吨的可口可乐

同时,他们还去忽悠军方,说这个饮料好喝又不贵,还能激发部队士气。军方一想还挺划算,于是一拍脑门就同意了。怎料这却是一个很深的套路!待到军方向全国表示会为前线供应可乐后,可口可乐公司又说饮料是便宜,但是建工厂得军方掏钱。这时军方虽然恼火却也只能忍气吞声,毕竟牛皮已经吹出去了。

勾搭女孩 必备良品

在军方的参与下,可口可乐与食品和军火一起,成为最、最、最重要的军需品。彼时,美帝在各战区都修建可乐工厂,并将可乐的供应当做了最优先事项。

至于美帝对可口可乐到底有多钟爱,云北举个例子诸君就知道了。

1943年6月29日,艾森豪威尔在北非给美国陆军参谋长马歇尔发出急电:“本军先行要求300万瓶可口可乐,以及每月可以生产两倍数量的完整装瓶、清洗封盖设备,请提供护航。”

马歇尔的回应则是:“必须向海外部队补给适当数量的必需品和便利品。”

“征服”意大利

艾森豪威尔还专门下过令,必须保证美军每人每半年至少6瓶的供应量。可见可乐是相当重要的补给品,要是没有可乐这仗恐怕都没法打了!而且,喝可乐补气也是有历史根据的!战后,美军如潮水般退去,但可乐和工厂却留在了世界各地,可口可乐公司正是凭此才开启了其“征服”世界的旅途。

“征服”法兰西

可口可乐与芬达的秘密

其实,早在战前可口可乐公司就已经在德国建有分公司,其产品可口可乐享誉德国。连德国纳粹也不约而同的爱上了这种饮料。然而,随着二战爆发德军在欧洲大肆攻城略地。因此,美帝无奈的切断了对德国生产可乐的原材料供应。

这下德国人犯了难,打仗他们不惧任何人,但看着敌人喝可乐自己却没有的滋味是真难受。当然同样犯难的还有可口可乐德国分公司的工人们,因为他们马上要喝西北风了。

画家笔下的“恶搞”

由于,可口可乐配方复杂堪比熬中药,所以德国人使用了其他食品行业的遗留产物,包括奶酪生产的副产品乳清,以及苹果酒生产中剩下的苹果纤维。生产了一种新的饮料。至于芬达(Fanta)的名字则是源自于德语中的幻想(Fantasie)一词。

当然了,芬达的诞生也是备受德国人好评,并保持了极高地位。即便是在德国本土被狂轰滥炸的1944年,芬达仍保持着200万箱的产量。只不过源自幻想的芬达,终究只是幻想,还是没能“拯救”纳粹。最终,在纳粹倒台后芬达又重新回到了老东家可口可乐总公司的名下。

“征服”苏联元帅

可口可乐巨大的魅力,同样也征服了爱喝伏特加的俄罗斯人。虽说可口可乐很晚才出现在苏联的商店之中,然而这并不影响苏联人爱上它。比如说传奇元帅朱可夫。他在同艾森豪威尔会晤一次后就深深的爱上了这种“美帝特色”的饮料。

朱可夫与艾森豪威尔

云北听说,朱可夫曾私下里想讨要可口可乐的配方,然而“小气”的美帝只愿意提供一点帮助。于是在美帝总统的亲自干预下,美帝秘密的制造了一批看起来像伏特加一样的“白可乐”给朱可夫。

看来,铁幕挡得住一切,却挡不住可口可乐的“秘密渗透”。不过,名气大问题也多,可口可乐作为美帝的象征很晚才进入苏联市场,而其老冤家百事可乐则要顺利的多。

赫鲁晓夫与百事可乐

曾用名 - “蝌蚪啃蜡”

可口可乐出现在中国也是相当早的事情了,大概在20年代可口可乐就已经借由屈臣氏代理登陆中国市场。只是不知是哪位仁兄如此有才,将之译为:“蝌蚪啃蜡”!!!至于结果,诸君想想就知道了,毕竟有谁会想喝“啃蜡的蝌蚪”呢?

后来,Coca-Cola才从啃蜡的蝌蚪改译为“可口可乐”。不然可以想象,可口可乐公司至今也只能在那啃着蜡烛哭了。

淞沪战场上的可口可乐广告

内容仅供参考,如果您需解决具体问题(尤其法律、医学等领域),建议您详细咨询相关领域专业人士。

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请与我们联系,我们将及时删除。