秦国灭蜀后利用蜀地粮草灭了六国都不缺粮,为何诸葛亮总缺粮?

秦国占领蜀地以后,拥有了一个大粮仓。利用这个大粮仓,秦国养了很多士兵,最终一统天下。可是同样拥有蜀地,为什么诸葛亮总是缺粮呢?

其实不能这么看这个问题,仅仅说一点,秦国灭六国是一个循序渐进的过程,灭一个国家,就夺取了这个国家的人口和粮草赋税。

比如说秦国先灭亡了韩国,那韩国的粮草赋税就都是秦国的了,而且还增加了兵源。可是诸葛亮的问题就比较麻烦,他的对手只有曹魏,一直跟曹魏死磕,也没占多少地方抢多少粮食,总是处于内耗状态,就算是有庞大的粮仓,那也吃不消。

01企业的前程,不是看注册资本,而是看年收益。这就跟我们现代办企业有的一比的,很多企业为了彰显自己的实力有多么强大,所以总是在注册资本上下功夫,动不动就是几千万上亿的注册资本。

可是这能够决定你的企业能否办好吗?很显然这不是关键性作用。这东西就好比是一颗定心丸,可能是为了上市的时候,稳定民心用的。

十七年,秦拔我阳城、负黍。二十二年,秦昭王卒。二十四年,秦拔我城皋、荥阳。二十六年,秦悉拔我上党。二十九年,秦拔我十三城。三十四年,桓惠王卒,子王安立。王安五年,秦攻韩,韩急,使韩非使秦,秦留非,因杀之。九年,秦虏王安,尽入其地,为颍州郡。韩遂亡。---《史记,韩世家》

其实看企业是否有一个好前程,就去看看他们每年的收益率。每年都呈现增长趋势,那说明这个企业是一个好企业。

这是很现实的问题,企业每年都挣钱,而且挣的钱越来越多,公司福利自然就好。那么业绩好了,股票价值就会攀升,分红自然也就多了。

- 当然,不排除现在一些社会怪象,有些企业也很牛,但是承诺几年之内不盈利。不盈利不代表没有收入,而是将赚来的钱,全部投入到了开拓市场当中去了。

- 这就是说人家在给未来赚大钱铺路,而不是仅仅看着眼前的这点蝇头小利。由此可见企业赚钱还是王道,当然国企是个例外。

- 秦国为什么是一家好公司呢?因为他每次打仗都能够有巨大收益。灭一个国家,就占领了人家的地盘,攫取了当地的资源,获得了丰厚的回报。

所以秦国可不是一直在吃蜀地的老本,他们在不断给自己赚资本,打到最后蜀地的粮草或许只是用来作为储备粮的。

诸葛亮的公司可就有点麻烦了,起步的时候公司规模的确不小,可是这么多年下来,这公司一直处于原地踏步的状态,总在吃老本,注册资金再多又有什么用呢?

02缺粮草不仅是产能的问题,也是运输的问题。蜀地真的一直缺粮草吗?当然不是,如果真的是这样,那蜀地根本就不适合生存,逃亡的人应该比比皆是。

九年,亮复出祁山,以木牛运,粮尽退军,与魏将张郃交战,射杀郃。十二年春,亮悉大众由斜谷出,以流马运,据武功五丈原,与司马宣王对於渭南。亮每患粮不继,使己志不申,是以分兵屯田,为久驻之基。耕者杂於渭滨居民之间,而百姓安堵,军无私焉。相持百馀日。---《三国志,蜀书,诸葛亮传》

现实中蜀地是一个大粮仓,这里有广袤的成都平原,被称之为天府之国。由此可见,蜀地的产能是跟得上的。秦国时期蜀地的产能便可以供应战争所需。

那么为什么诸葛亮还是觉得粮草不够呢?其实很大一个问题,那就是粮草运输能力太差,在运输上不占光,粮草自然总是不够的。

- 首先,运输粮草的路途比较艰难,蜀地基本都是山路,诸葛亮又跑到祁山那么偏远的地方去,要想运输一次粮草,需要翻山越岭,耗费时间很长。

- 其次,运输粮草时间越长,那么运输队所消耗的粮草也就越多。因为当时运输可没有火车,全部都是靠人力车一点点推着走,每个运输人员,每天都得吃饭,送到前线能剩下一半就算是烧高香了。

- 再者,蜀地集中征调粮草,也需要一个时间差。大家先把粮草集中到成都,再由成都统一调拨到前线,本身就耗费不少时间。

一来二去,不光运输成本巨大,而且运输时间非常长。从诸葛亮索要粮草开始,到粮草运送到前线,这期间经历的时间,是常人难以想象的。

都说刘备打汉中的时候,诸葛亮只是在成都给他准备粮草,起不到多大作用。岂不知,调动粮草才是一场战争最关键的地方。

秦始皇就不存在这个问题,因为他打下哪儿,那儿就是他的粮仓,根本不需要依靠蜀地到前线这么长一条补给线。

03蜀汉政权在成都,秦国政权在关中。朝廷消耗的粮饷,其实比军队要大得多。这是必须要承认的,因为一套领导班子,从皇帝到百官,哪个家里不是富丽堂皇?哪个不是每天山珍海味?

这帮人攫取了国家百分之八十的财富,还要从百姓身上攫取军费粮草,所以说消耗是非常巨大的。

蜀汉政权就设立在蜀地,所以蜀地的粮草要先紧着朝廷享用。再难不能难了皇上和百官,这是封建社会的通病。

初,亮自表后主曰“成都有桑八百株,薄田十五顷,子弟衣食,自有馀饶。至於臣在外任,无别调度,随身衣食,悉仰於官,不别治生,以长尺寸。若臣死之日,不使内有馀帛,外有赢财,以负陛下”及卒,如其所言。---《三国志,蜀书,诸葛亮传》

秦国政权不存在这个问题,因为蜀地只是起到粮仓的作用,秦国的政权在关中。在没有掠夺蜀地之前,关中之地的粮草就已经足够关中贵族们享用了。

这个时候蜀地再加进来,那么蜀地的粮草自然是有其他用途的,不会再用到贵族身上,至少用的地方比较少了。

那么秦国的军队粮草自然就相当富足了。相比较蜀汉的尴尬,秦国是不存在这方面问题的,封建朝廷没有不腐败的,关键是盘子大了,你还看得出来吗?

总结:秦国就是比蜀汉富有。关中之地和蜀地加在一起,那就是秦国发家致富的资本。蜀汉跟他比起来,那就是少了关中这么一块宝地了。

过去的关中和现在不一样,那个时候关中平原也是盛产粮食的,而且植被茂盛,不亚于天府之国。

所以说秦国比蜀汉有钱的多,诸葛亮也就比秦始皇要艰难的多。家底厚实,再加上攻城略地不断赚钱,秦始皇是真的不差钱。

可是诸葛亮家底不怎么厚实也就算了,打仗也打不出个名堂来,赚不到钱总是把本钱往里面搭。再加上国内的日益腐败,蜀汉政权当然是举步维艰了。

参考资料:

《史记》

《三国志》

秦国灭蜀后利用蜀地粮草灭了六国都不缺粮,为何诸葛亮总缺粮?

一直以来大家都以为四川是“天府之国”,成都平原被认为是传统的产粮区,这是写在历史教科书上的。

根据史书记载,秦国在吞并巴国和蜀国后,设立蜀郡,公元前256年任命李冰为蜀郡太守,李冰与其子在任期间,在成都平原西部主持修建了都江堰水利工程,这个大型的水利工程,成为造福蜀中人民的伟大举措。

由于都江堰解决了成都平原的水患,使得巴蜀地区成为沃野千里的地方,为秦国统一六国创造了坚实的经济基础。

所以,后世史学家通常都将巴蜀之地当作天府之国,是秦国得以统一天下的基础。

根据《华阳国志》卷三《蜀志》中记载,李冰父子修都江堰后,成都平原一下子变成“沃野千里,号为陆海,旱则引水浸润,雨则杜塞水门,故记曰水旱从人,不知饥馑,时无荒年,天下谓之天府也。”

除此之外,诸葛亮在《隆中对》中对刘备讲述三分天下之计策的时候,也认为“益州险塞,沃野千里,天府之土,高祖因之,以成帝业”。

然而,这个天府之国其实是有争议的,比如司马迁曾经实地考察过都江堰,并且在《史记·河渠书》中记载了李冰创建都江堰的事迹,并且给予了高度的赞扬。

后来有人在司马迁成都西部岷山处考察的地方修建了西瞻亭、西瞻堂以示纪念。

然而,在司马迁的内心深处却并不承认成都平原“天府之国”的地位。

司马迁曾经根据西汉时期的经济特点,将全国划分为四大经济区,分别是山东、山西、江南、龙门碣石以北,其中的山西是指崤山以西,也就是关中平原。

司马迁在《史记·留侯世家》中写道:“夫关中左崤函,右陇蜀,沃野千里,南有巴蜀之饶,北有胡苑之利,阻三面而守,独以一面东制诸侯,诸侯安定,河渭漕挽天下,西给京师;诸侯有变,顺流而下,足以委输。此所谓金城千里,天府之国也”。

直接就将天府之国定义为关中地区,由此可见,从地理位置上来讲,关中地区才是争霸天下的所在,而成都平原不过是辅助区域。

最早完成统一的秦朝,就是以关中平原为基本盘,最后取得汉中和巴蜀作为支撑,才得以完成统一。

这里面要记住的一点是,秦朝是先有关中,再取汉中和巴蜀,如果单纯的有汉中和巴蜀,是成不了气候的。

第二次完成大一统的朝代是汉朝,很多人都以为刘邦是以汉中为根基,最终完成统一的。

其实汉中不过是连接关中与巴蜀乃至西北的交通要冲而已,也不具备统一天下的资本,项羽封刘邦为汉中王,其实就是打压。

为了抑制刘邦,在关中封秦朝三降将为王,就是想要分化瓦解关中和汉中,不能让它打成一片。

但是刘邦在韩信的帮助下,“明修栈道,暗度陈仓”,神不知鬼不觉的就把关中给拿下了,实际上走的是秦国统一天下的老路,此后也是以关中为基本盘,有了和项羽称霸天下的资本。

如果汉中有那么重要,曹操也不会在与刘备的汉中之战时,把汉中评价为鸡肋,裴松之在《三国志》中注引《九州春秋》记载:“夫鸡肋,弃之如可惜,食之无所得,以比汉中,知王欲还也。”

诸葛亮在《隆中对》中认为益州(蜀地)是刘备争夺天下的根基所在,是刘邦夺取天下的基本盘,其实并没有把话说完整。

完整版应该是,先取荆州、再取益州,然后再取汉中,最后夺取关中,这样才能重走一边秦国或者西汉的统一之路。

如果刘备真的做到这一点,其实是比刘邦统一天下更容易一些,毕竟还多了一个荆州。

事实上,刘备在军事巅峰的时候,占据三分之一荆州,以及益州和汉中,然而夺取汉中后不久就丢失了在荆州的所有土地,随后的夷陵之战,更是让蜀汉元气大伤。

诸葛亮在《出师表》中一把鼻涕一把泪的写道“今天下三分,益州疲弊,此诚危急存亡之秋也。”

假如成都平原真的像诸葛亮之前所说“沃野千里,天府之土”,怎么可能会仅仅经历一个夷陵之战就“疲弊”了。

蜀地的确如诸葛亮所说,地势险要,但是问题也是很多的,那就是不足以争霸天下。

别人想进蜀地不容易,你想要往出走同样不容易,所以说,蜀国想要北伐,自然困难重重。

刘备以益州为核心构筑的蜀汉政权,应该也是中国历史上唯一一个以巴蜀为根据地,想要争霸天下的政权。

可见,有的时候不是人不行,而是地缘因素太差。

表现在诸葛亮北伐时期,就是粮草供应不上,影响古代战争的因素很多,但是我认为决定战争胜负的根本就在粮草,比如官渡之战,袁绍占据绝对优势,结果被曹操烧了乌巢的粮草后,直接发生溃败,所谓:人是铁,饭是钢,一顿不吃饿得慌!

诸葛亮想要从蜀地走出来,也就是第一次北伐的时候,曹魏没有防备,诸葛亮北伐相对较远,等到第一次北伐后,曹魏已经开始防备,诸葛亮就再没有成功的可能。

所以,我总说,真就不如趁着曹魏没有防备,按照魏延的子午谷奇谋,直接派五千精兵蹿到关中,一旦得到关中,天下霸业也就成了一半。

人有多大胆,地有多大产,说的就是这个道理。

由于诸葛亮北伐采取的是绕远路,联合凉州的西北游牧民族一块搞事情,粮草供应的后勤压力也很大。

古代运粮通常都是前面一个人打架,后方三个人在运粮,也就是说,诸葛亮北伐三五万人,后面运粮的至少十万人,当时蜀国其实也没有多少人口,这就是压力所在。

比如在公元231年,诸葛亮出兵祁山的时候,让李严(是刘备白帝托孤的大臣)督运粮草,结果最后因为粮草的事,被诸葛亮弹劾。

按史书中记载,为了运粮诸葛亮大搞发明创造,研发了木牛流马,《三国志·诸葛亮传》记载:“亮性长于巧思,损益连弩,木牛流马,皆出其意。”

《三国志·后主传》记载:“建兴九年,亮复出祁山,以木牛运,粮尽退军;十二年春,亮悉大众由斜谷出,以流马运,据武功五丈原,与司马宣王对于渭南。”

这就不得了了,在《三国演义》等小说中大肆吹嘘,我小时候看演义的时候,总认为这木牛流马是真的牛,可以不用人力就可以自动行走,有了这种黑科技何愁霸业不成。

当然,根据各种资料考证,木牛流马可能就是比较有特色的独轮车。

如果在一千七百年就已经出现不用靠人力的机械,那我还真要去研究永动机了。

假如木牛流马真的还用,诸葛亮也不会缺粮。

鉴于多次北伐都因为缺粮而功败垂成,在诸葛亮最后一次北伐的时候选择稳扎稳打,一边屯田,一边行军的方式。

很多人认为假如给诸葛亮足够的时间,一定会取得胜利,其实也是过于理想化,在古代生产力低下的时代,得有多少良田能供应起常年在外驻扎的大军,不过是虚张声势罢了。

司马懿并不吃诸葛亮那一套,干脆还是闭门不出,不与蜀汉作战,当时诸葛亮让人送了一套女人的衣服讽刺司马懿,像个娘们一样扭扭捏捏,磨磨叽叽。

但是司马懿还是不为所动,就是不打。

其实,心里着急上火的还是诸葛亮自己,司马懿根据诸葛亮吃粮不到几升就已经判断诸葛亮活不了多久了。

可以说,诸葛亮为了北伐想了很多的套路,最后都没有实现,根本原因,还是地缘太差。

秦国灭蜀后利用蜀地粮草灭了六国都不缺粮,为何诸葛亮总缺粮?

瞎子卖布,尽胡扯!谁说秦国得到巴蜀之后,灭六国不缺粮食?如果秦国当年不是缺粮,可能六国还能多活几年,诸葛亮缺粮,也非常正常。

经常有人说,秦国得到巴蜀之地,然后利用都江堰进行改造,得到了巨大的粮仓,从此之后不再缺粮,所以才能够快速东出函谷关一统天下。

然而,秦国当年从未真正解决过粮食的问题,即便是得到巴蜀之后还是如此。

秦王政三年,秦国“岁大饥”,四年,蝗虫蔽日,天下大疫。

这是史料当中明确有记载的,秦国当时又是饥荒又是大规模的瘟疫,但却没有任何救灾的相关描述,反而当时的秦国,正在加速进攻韩国与魏国。

秦灭韩的那年,秦国“地动,民大饥”,秦国本土出现了大规模的地震与灾荒。

不久后秦国攻打赵国,而那时候的秦国还是在发生大饥荒,攻破燕国的时候,秦国发生了大规模的雨雪灾害,仍旧是灾荒不断。

秦国横扫中原的时候,其本地接二连三陷入饥荒与各种灾难当中,但秦国攻击六国的速度非但没有放缓,反而不断加速,到底是为何不言而喻。

而且,秦国每次率先猛攻的,都是那些国家的都城、主要产粮地区。

可以说实际上秦国由始至终都非常缺粮食,而且饥荒经常发生,秦国后来越发缺粮,所以采取了以战养战的方式,通过加速征战,然后获取粮食。

秦国本地地处关中平原,是最早的天府之国,之后又拿下巴蜀之地,随着郑国渠与都江堰工程的完工,很多人觉得秦国的粮食已不成问题。

但非常可惜,秦国的粮食依旧短缺,而且巴蜀对于秦国的粮食供应,没那么突出。

所谓蜀道难,难于上青天,虽然巴蜀之地沃野千里,加上都江堰的作用,的确盛产粮食,可即便粮食有了,如何输送还是个巨大的问题,巴蜀与关中之间,有巨大的秦岭阻隔。

从秦汉到后来的隋唐,关中地区的粮食从来都是靠自身,或者关东一带输入。

巴蜀的粮食就算再多,也很难输送到关中地区供应,当年如果巴蜀的粮食能有效供应关中平原地区的话,隋唐的皇帝也就不会三天两头巡幸洛阳,跑去洛阳“乞食”。

郑国渠建设之后,关中依旧缺粮,仅仅是缓和了一些而已,秦国横扫天下之后,就开始在洛阳等中原地区建设规模巨大的粮仓,然后从关东输送粮食入关中。

在古代的时候,关中的粮食除了自身供应,主要就是依赖于关东地区的供应。

巴蜀的确是个粮仓,但是运输是个巨大的难题,巴蜀与关中之间没有水路,而陆路又全都是崇山峻岭,非常困难,巴蜀的粮食压根儿就运不了多少到关中。

秦国征伐六国的时候,一直都是缺粮食的,巴蜀的粮食,根本就没太大用处。

秦朝也好,后来定都在关中地区的王朝也罢,都没能解决关中缺粮的问题,因为黄河航道的堵塞淤积,关中的人口增加与环境破坏,越来越缺粮,近在咫尺的巴蜀,也无可奈何。

到了汉末三国时代,占据益州的蜀汉,多次北伐缺粮吗?自然也是缺的。

尽管益州之地土地肥沃广阔,但诸葛亮所说“天下三分,益州疲弊”也是真的,因为经过常年的破坏与刘备在世时期的折腾,巴蜀一带已非常凋零,十分穷困。

直到蜀汉被拿下的时候,也仅有二十八万户九十四万的人口,都还不到百万,这当中还有大量的孩子、妇孺、老人等等,七算八算之后,真正的劳动力非常少。

所以那时候的蜀汉,大多数适龄青壮年,都是一边当兵一边农耕。

诸葛亮执掌朝堂的时候,除了重修诸多水利工程,还规定无论战事如何吃紧,士兵们要退伍归乡都是必要的,所以这才使得巴蜀一带的农业得以恢复。

三国当中,蜀汉的实力最为弱小,可就这样的蜀汉,硬是扛住曹魏长达四十二年,并且进行了多番的北伐,《三国志》对诸葛亮的评价是“管、萧之亚匹也”。

只是,诸葛亮北伐的时候,粮食最大的问题还是运输,汉朝的时候,倒是通过古汉水的支流曾短暂将巴蜀的粮食,运输到关中地区,但后来发生了地震,古汉水支流断了。

诸葛亮多次北伐,要供应前方的粮草,就只能翻山越岭从陆路运输。

依旧是运输困难,后继无力,使得很多次北伐的关键战役,最终都因为缺粮功亏一篑。

若非当年巴蜀的粮食运送不到前方去,诸葛亮北伐屡屡缺粮食,可能北伐就能取得巨大的进展乃至于成功,将要改写的,是整个天下的走向,只可惜没有如果。

后来,诸葛亮也认识到了问题的所在,他也了解,后方的粮食再怎么多,都很难有效运输供应到汉魏对峙的前方,不管怎样,都是努力与回报不成正比。

如此一来,诸葛亮又想了其他的办法,既然后方难以运送过来,干脆从前方谋出路。

诸葛亮的办法就是攻取陇右,在前方夺下一块根据地,然后在当地屯田,而这样的计划,在诸葛亮最后一次北伐的时候付诸实施,并且成功。

最后一次北伐,得益于屯田的成功,蜀汉粮草充足,但意外的是诸葛亮心血耗尽病逝。

巴蜀的粮食再多,对于关中地区的意义都不是很大,问题就在于运输,不管是当年的秦国还是后来的诸葛亮,都没能依托巴蜀获得充足粮草保障,相较来说诸葛亮已非常了不起。

秦国灭蜀后利用蜀地粮草灭了六国都不缺粮,为何诸葛亮总缺粮?

诸葛亮一生最辉煌的事业,就是他的北伐事业。由于他矢志不渝,以匡扶汉室为己任,鞠躬尽瘁死而后已,赢得了大家一致的赞扬。他那“汉贼不两立,王业不偏安”的铿锵话语,让后世的人们传颂至今。南宋的陆游就在他的诗中赞叹到,“出师一表真名世,千载谁堪伯仲间。”

但是,我们也发现一个问题,那就是诸葛亮的五次北伐都没有能够成功。这是由于诸葛亮的主观和客观原因造成的。有人说,是诸葛亮的后勤压力太大,使得诸葛亮的粮草供应不上,造成了北伐的功败垂成。

我们也可以看到,曹魏和诸葛亮对战的时候,尤其是在后期,都是采取坚守不战的战略。曹睿还专门叮嘱司马懿,说“但坚壁拒守以挫其锋,彼进不得志,退无与战,久停则粮尽,虏略无所获,则必走,走而追之,全胜之道也。”曹魏就是用这个战略迫使诸葛亮退兵的。

但是,也有人提出异议,说在春秋战国的时候,秦国就是因为吞并了蜀国,造成了国家富强的局面。进而秦国依靠巴蜀的财富,打败了关东六国,统一了天下。那为什么秦国能够做到粮草充足,而诸葛亮却做不到呢?

这个说法我们要先纠正一下,那就是秦国的主要粮食产地,并不是在蜀地,而是在关中。蜀地主要是矿产丰富,在战略物资上支持着秦国的战争。当时秦国的著名的寡妇清就是以矿业闻名,富甲一方的。而且,在当时,巴蜀的开发程度还是很低的。

到刘邦的时代,项羽将刘邦封到汉中巴蜀之地,刘邦就极为不满。因为这块地方,在当时是秦国流放罪犯的地方。项羽这样做等于变相将刘邦流放了。刘邦的手下到了巴蜀后,纷纷逃跑。如果巴蜀真是那么繁荣,他们逃跑干什么?

这是因为,秦国最重要的产粮区是在关中平原。当时的关中平原沃野千里,秦国对它进行了充分的开发。著名的郑国渠的建成,使得关中平原成为秦国的大粮仓。然后关中的粮食用黄河运输,顺流而下,当然事半功倍。这一切都奠定了秦国统一天下的基础。

而到了诸葛亮的时期,诸葛亮北伐是从蜀地向关中进攻,这中间要翻越险峻的秦岭。这个困难才是诸葛亮要面临的最大的难题。

我们看看,诸葛亮的五次北伐,因为缺粮而撤退的有两次。一次是在第二次北伐攻打陈仓的时候,一次是在第四次北伐的时候。这个比例看起来还是很高的。不过我们要仔细分析一下,就会发现,第二次北伐是因为要配合东吴的攻势,仓促出兵,粮草准备不足。而第四次北伐是因为天气原因,连续下雨造成粮运不继。这样看来,诸葛亮因为缺粮撤退也只有第四次北伐一次。

据史书记载,司马懿在抵抗诸葛亮的第五次北伐的时候,虽然死守不战,等待蜀军粮草不继。可是,在蜀军撤军的时候,司马懿还是得到了蜀军丢弃在营垒中的大批粮食。这些粮食后来被司马懿运往洛阳救济了当时发生的饥荒。当时这批粮食总共有五百万斛,在这中间有相当数量的就是诸葛亮丢下的粮食。

那么,我们从这些事实可以看到,诸葛亮确实比较妥善的解决了军粮的问题。那么,诸葛亮是怎么解决后勤的难题的呢?

军队缺粮,无非是两种情况,一种是没有粮食,一种是有粮食而运不到作战部队中去。诸葛亮的第二次北伐是因为时间仓促,没有准备足够的粮食,而第四次北伐则是因为天气的原因,粮食运不到军队。

第一种情况比较好解决。我们可以从历史上的记载看到,诸葛亮在治理蜀汉后,就大力发展生产。他主要鼓励粮食生产和蜀锦生产。当时的蜀锦收入,支持着战争的需要。而军粮则主要靠自给自足。我们看《三国志诸葛亮传》中,诸葛亮专门向刘禅上表,说明自己的财产。说自己家族有桑树八百株,薄田十五顷,足以生活。这说明,诸葛亮的家人也是亲自参加种粮和织锦的生产劳动的。在诸葛亮的治理下,蜀汉的粮食产量能够满足军事行动的需要。

而谨慎的诸葛亮还并不满足。在诸葛亮第四次北伐撤退后,魏军将领大多认为诸葛亮第二年就会再次北伐。而熟知诸葛亮的心理的司马懿则力排众议,他认为诸葛亮为了积蓄粮草,会在三年后才会再次北伐。后来果如司马懿所料。

这说明了诸葛亮很好的解决了粮食生产的问题,而他面临的最大的障碍就是后勤运输的问题。就是这个问题,造成了诸葛亮军队缺粮的局面。尤其是在第四次北伐时,因为运粮不继,诸葛亮被迫撤军。

为了解决这个问题,诸葛亮也采取了以下的手段:

一是采取以战养战的策略,减轻后勤的压力。在第一次北伐时,诸葛亮专门挑选出祁山的路线。这不只是因为这条道路比较平坦,也是因为祁山一带人烟富庶,能够给诸葛亮提供大批的补给。在第四次北伐的时候,诸葛亮就采取抢收敌人的麦子,保证了自己的军粮供给。

在第五次北伐的时候,诸葛亮的手段更是登峰造极。他抓住司马懿坚守不战的策略,在关中平原开始屯田。这样,诸葛亮在和司马懿对峙中,感觉不到粮食的缺乏。

二是加大运输力度,改进运输方式。诸葛亮在运输粮食方面,殚精竭虑,想尽了办法。他在运输路线上尽量利用自然的条件。比如他利用斜谷的水道运输,减少了运输的困难。

在运输工具上,诸葛亮发明了著名的木牛流马,采取机械的力量来节省人力。据史书记载,木牛可以载一个人的一岁粮,大约三百公斤,而流马可以载粮四斛六斗。这些先进的运输工具的运用,大大提高了运输效率。

结语:

在诸葛亮的五次北伐中,诸葛亮有两次因为缺乏粮草而撤军。这两次撤军,一次是第二次北伐中,因为出兵仓促,粮草准备不足。另一次是由于天气的原因,不可抗拒力使得粮食运不上去。其他的几次北伐,诸葛亮都没有遭到缺粮的困扰。

这是因为诸葛亮合理的解决了后勤补给的难题。他大力发展生产,为每一次北伐都准备好足够的粮草。然后精心挑选北伐路线,采取以战养战的办法,或者就地补充,或者收割对方的粮食,或者战地屯田,大大减轻了后勤的压力。

而在粮草的运输上,诸葛亮尽量采取水运的办法,借助自然的力量。在运输工具上,诸葛亮还发明了木牛流马,改进了运输方式。这一切,都大大节省了人力,提高了运输效率,保证了诸葛亮的粮草供给。这样,使得诸葛亮最大可能的摆脱了粮草缺乏的困扰,有力的推动了诸葛亮的北伐事业。

我是历史笑春风,欢迎大家关注我,多提宝贵意见,谢谢。

秦国灭蜀后利用蜀地粮草灭了六国都不缺粮,为何诸葛亮总缺粮?

运去英雄不自由!对比,韩信和诸葛亮北伐,你就知道,什么叫天命!

当年韩信北伐,明修栈道暗度陈仓;

诸葛亮路线

韩信主力走的是陈仓道,也就是斜谷道,其实,韩信是兵分四路,在四条线上进行了突击。

而韩信的对手,章邯,面对的主要问题就是韩信主力走的那条道?

要知道,层岚叠嶂,当年能有没个无人机侦查,所以章邯几乎就是兵分四路对抗韩信;

兵不在多少,而在分合···,所以章邯大败;

当时韩信的道路是这样的

韩信主力为什么走陈仓道呢?因为当时的西汉水这条河流是汇入汉水的,从汉水向上,一直到嘉陵江,整个陈仓道的河道都是可以行船的,我认为章邯明显不知道这一点。要是知道,早就在此重兵把守。

用船运粮草,溯江而上,因此韩信没有遇上太大困难。

400年过去了,诸葛亮想同样北上,走韩信的道路。但是情况变了

刘邦北上二十年后,五都发生大地震,这场地震导致西汉水改道流入嘉陵江,从汉水到西汉水之间变成了山间小流,无法用船运粮了。

那么一场地震为何改变这么大?

在诸葛亮之前400年,在西汉水和汉水之间有个巨大的湖泊,叫天地大泽。是个巨型湖泊,由于这个巨型湖泊的存在,导致西汉水和嘉陵江上游的水位整体抬高,因此能行船。

但是一场地震之后,大湖泊没了,嘉陵江水位变低,河道变窄,水流由平缓变成湍急;

这种湍急的水流,是无法行船的。

这也是诸葛亮的噩梦!

诸葛亮和韩信同样都是武庙十哲,功溃之后,蜀汉政权再也没有能力北上了;

主要是经济势力拼不过

本来蜀汉和长安关中是两大经济圈对抗,汉中经济圈明显小于关中;

魏延的子午谷奇谋,是多少年来,军事家争论不休的问题,那就是如果诸葛亮采用魏延的计策到底能不能成功?我认为是不能!

魏延说,现在镇守长安的是夏侯懋,是夏侯惇的废物儿子,您给我精兵五千,扛粮食的五千,我走子午谷用不了十天就能神兵天降到达长安那草包听我降临必定弃城逃跑,长安城中此时惟有御史和京兆太守,没有抵抗能力了,长安城中的粮食够我吃的。等到魏国再调大军来最少得二十多天,到时您也接应过来了,这样,咱一口气就把咸阳以西拿下来了。

我觉得这种战略投机和俄乌战争俄罗斯的想法有一拼——战略投机;

几年前,俄罗斯占领克里米亚的时候,乌军没有抵抗,一哄而散了,俄罗斯想复制一遍,他希望是乌克兰不战而降···只是成功了一半,南部拿下了赫尔松;

魏延的策略也是如此,他赌夏侯懋不战逃跑,但是万一这货没逃跑呢,甚至关闭城门不出;你指望魏延带领的这一万人,能攻下并占领四百年历史的古都?

在军事行动中,你设想的关键点在于对方怎么行动,这种战术策划一开始就失败了一半。

例如日本中途岛战役,日本就是设想,自己的联合舰队航母群攻击中途岛后,美国航母编队会从夏威夷过来救援,到时候日军战列舰也上来了,同美国航母决战;整个关键计划就是“中途岛遭攻击后,美军航母编队来救援”,他就没设想,美军没来救援,或者联合舰队先遇上了美国舰队·····

所以,失败就是必然了,因为敌方的反应和你设想的不同。

按理说,诸葛亮第一次目标就是陇西

陇西海拔高于关中,是容易防御的,并且可以俯瞰关中。

成功概率是很大的,但是街亭失手,其他几路也没有达到目的,最后失败了···

无力回天,鞠躬尽瘁;

阴居阳拂,八千女鬼

诸葛亮知道自己成功不了,天命属魏

所以,时来天地皆同力,运去英雄不自由;

诸葛亮再神机妙算,无法和地理优势抗衡。

秦国灭蜀后利用蜀地粮草灭了六国都不缺粮,为何诸葛亮总缺粮?

这个问题非常有意思。

兵马未动,粮草先行。充足的粮草供给往往成为行军作战取得胜利的重要因素之一。那么,巴蜀粮仓在秦国和蜀汉分别充当着什么样的角色呢?

秦国 VS 六国主要耕地

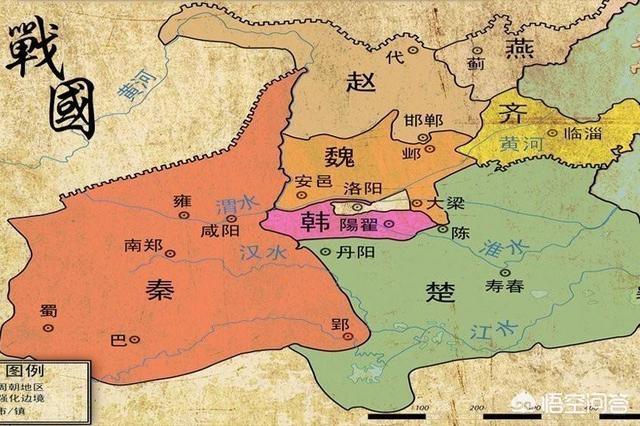

战国时期,秦国位于西陲之地,等到秦昭王、秦王嬴政发动大规模战争之前,其国内拥有的主要耕地包括关中盆地、黄土高原、汉中平原以及岷江盆地(四川盆地)。

韩、魏、赵、齐、燕等五国位于河东,三晋拥有的耕地除了部分黄土高原,还有部分冲积平原地区。齐、燕则拥有冲积平原地区。

楚国则拥有长江、淮河流域的冲积平原地区。

粮食产量

据资料记载,黄河水的泥沙含量高达46%,由于坡度的缘故,其泥沙经常沉积在中下游的冲积平原地区,虽然增加了该地区土壤的养分,但是也有不少隐患。雨季容易发洪水,干旱的时候,裸露出来的河床容易成为蝗虫的产卵地而引发蝗灾。

相较于灾难频发的黄河流域,黄土高原虽然缺乏水分,但是可以种植粟米、小麦等农作物。

再看渭水流域的关中盆地,秦王政于公元前246年启动了著名的郑国渠工程,引西边的泾水注入东边的洛水,用以灌溉关中盆地。据《史记》记载,郑国渠修成之后,可灌溉约四万多顷盐碱地,亩产达到六石四斗,而当时黄河中游地区的产量大约为一石半。从此之后,关中沃野千里,秦国富强起来。

大概在秦惠王时期,司马错收复巴蜀之地,整修褒斜栈道,并兴修水利都江堰,使得岷江盆地成为沃野千里的粮食产地。岷江盆地和汉中平原的粮食,之后便由褒斜道源源不断地送往关中。如果在关中修建粮仓,以储存巴蜀之地运来的粮食,那么,秦国便不会有粮食供给之后顾之忧。

国策

秦孝公时期,商鞅推行农战国策,将土地发放给农民,农民手里的田地数量国家是一清二楚的,那么征收田税就非常透明。除此之外,如果军人不打仗之时,就回家种田。

而六国呢,田地大多掌握在贵族手中,一则田地数量容易瞒报,二则贵族本就不愿意交税,因此国家想要征收赋税,何其困难?

除此之外,三晋之人也不乐于种地,特别是赵武灵王推行胡服骑射之后,司马迁这样形容他们,白天打架,晚上盗墓。这也是他们不能与秦国打持久战的原因之一。

综上,秦国耕地不但亩产量高,加上商鞅的农战国策,仅关中平原和黄土高原的粮食产量本就高于其它各国,而巴蜀之地的粮食就好比是锦上添花,可以支持秦国长时间的作战。因此,秦昭王、秦始皇时期,秦国总是长年累月的作战而从无粮食之忧。

蜀汉 VS 曹魏主要耕地

诸葛亮提出隆中对时,并指出益州不但地势险要,更是重要的粮食产地。当他到成都之后,特意设置堰官,并派遣上千人维护都江堰,此举就是为了确保岷江盆地粮食不减产。

除了岷江盆地,汉中平原也是蜀汉的粮食生产基地,但其真正发挥作用,恐怕是公元227年,诸葛亮入驻汉中之后。诸葛亮第一次出祁山,带陇西百姓千余户入汉中,就是为了增加劳动力,开垦汉中平原的荒地。

那曹魏这边呢,拥有整个黄河流域的黄土高原、冲积平原,以及关中盆地。耕地面积远大于蜀汉。

粮食产量

汉朝时期,为了治理黄河水患,曾为黄河改道,并兴修水利,引黄河水灌溉汾阴、蒲坂一带的土地。等到三国时期,粮食产量早就远大于秦汉时期。

- 国策

战国时期,秦国农民拥有自己的土地。而到了汉朝时期,由于鉄犁、耕牛等生产工具的投入,使得买不起这些农具的农民将土地卖给豪强大族,成为他们的佃户。

蜀汉,比较清廉的诸葛亮都拥有薄田十五顷,相当于现代的750亩地,那其他蜀地官员呢?由此可见,刘备建立蜀汉政权后,极有可能延续了汉朝的田地制度,有点类似于战国时期的六国,恐怕每年能征收的军粮也不是太多。

反观曹魏,曹操鼓励农屯和军屯,其农耕政策几乎沿袭了商鞅的农战制度,因此,可用军粮远高于蜀汉。

粮食运输

关中为秦国基地,秦国从巴蜀运粮,除了天灾,并没有其它阻碍。而蜀汉只拥有汉中,如果诸葛亮欲出兵北伐,就必须考虑粮食的运输问题。

从汉中通往关中的古道,虽有褒斜道、故道、傥骆道、子午道等四条栈道,其中褒斜道路程最短,但仍有470多里长。其狭窄的栈道,决定了粮食供应的艰难。

那么,为何不走水路呢?不可行,大概在汉武帝之时,便有大臣提出开通汉中到关中的漕运通道。然而,他们发现褒水、斜水河水湍急多石,不能通漕。最后,他们重新修整了褒斜栈道。因此,汉朝之时,褒斜道为两地的主要运输通道。

正因为运粮成为北伐的主要瓶颈,诸葛亮几乎每次都因为粮食殆尽而不得不返回。

为了提高粮食的运输能力,诸葛亮先后研发出运粮工具木马流牛。记得最后一次北伐,诸葛亮由褒斜道出汉中,木马流牛的应用使得诸葛亮有机会驻军于渭水之滨的五丈原。然而诸葛亮还是担心粮草接济不上,就地开荒屯田,因此有能力与魏军相持一百多天。就当他有机会解决军粮供给之时,诸葛亮终因劳累过度,死于军中。

反观曹魏,诸葛亮的北伐对曹魏来说,恰好是本地作战。因此,他们似乎从未有粮食供给之忧。汉武帝之时,从长安开渠,引渭水沿南山而下到黄河,共计三百多里,大大减少漕省运粮的兵卒,节省开支。

因此,除了关中盆地能提供足够的粮食,曹魏还可以通过漕运将关东的粮食及时地运到关中。

结语:同样是拥有巴蜀粮仓,为何诸葛亮多次因缺粮而无功而返,而秦国却因此而灭了六国呢?

从耕地面积和产量来说,秦国拥有灾害较少的黄土高原和产量较高的关中盆地,之后的巴蜀粮仓就好比锦上添花,使得秦国粮食可以实力碾压六国,而从无后顾之忧。相反,仅拥有巴蜀粮仓的蜀汉,相对于坐拥关中盆地、整个黄河流域的曹魏来讲,并没有任何优势。

从国策来说,秦国实行商鞅的农战,农民拥有土地,使得国家所征收的赋税最大化。而蜀汉则仍沿用汉朝的土地制度,土地集中在豪强大族手中,使得粮食征缴有困难,反而曹魏沿用了商鞅的农战制度。因此,蜀汉仍不及曹魏。

从粮食运输的难度来说,秦国可以轻松将粮食从巴蜀之地运往关中。而三国时期,关中为曹魏所占据,诸葛亮想要从狭长的褒斜栈道源源不断将粮食运输到关中,简直比登天还难。

蜀道难,难如上青天,恐怕没有人比诸葛亮更清楚这一点了。

内容仅供参考,如果您需解决具体问题(尤其法律、医学等领域),建议您详细咨询相关领域专业人士。

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请与我们联系,我们将及时删除。