有种说法是罗斯福评价日本:我从来没有见过这样一个卑劣,无耻的民族。是真的吗?为什么这么说?

罗斯福好像没这么说,不过当时的美国国务卿赫尔倒是说过类似的话

珍珠港事件之后,美国当时的总统罗斯福对外发表过两次著名的谈话。一次就是他带头搞起的“炉边谈话”,一次是在美国参众两院的演讲。

“炉边谈话”是在珍珠港事件后两天发表的,主要说日本背信弃义、用偷袭的办法发动战争,并要求美国公民保持警惕。实际这是在对马上要到来的战争给民众打个预防针;

对国会的演讲,主要是争取国会批准对日宣战,结果罗斯福如愿了,参议院以82:0通过,众议院388:1通过。

所以,罗斯福没有公开这么说过,即使他心里再痛恨日本,他也没有公开对日本的民族性这么说过,这也符合他当时的身份。不过当时的美国国务卿科德尔·赫尔倒是说过类似的话。

日本人为了使珍珠港袭击达成突然性,在发起袭击之前,保密得非常厉害;袭击发生后,他们的驻美大使野村才给美国国务卿赫尔送达外交照会,表示日美和平谈判破裂,接下来就是战争了。

实际这时的赫尔已经知道珍珠港遭到袭击,所以悲愤且轻蔑地对日本大使野村说:我从事外交这么多年,从来没见到过如此厚颜无耻、虚伪和颠倒黑白的文件,这个世界上竟有如此卑劣的国家。

很多领袖人物对日本人的观感都很差对日本这个国家的评价,我们清朝的康熙帝说得最为到位:倭子国,最是反复无常之国。其人,甚卑贱,不知世上有恩谊,只一味慑于武威!故尔,不得对其有稍许好颜色。

法国总统戴高乐是这样说日本的:这是一个阴险、狡诈、残忍、势利的民族,他们如同欧洲中世纪的吸血鬼德库拉,你一旦被他看到弱点,将无生还的可能。

俄罗斯人最有意思,他们有句谚语说日本:镜子不擦不亮,日本人不打不行。这话说得非常俄罗斯。

就拿现在来说,日本拼命巴结美国,处处针对中国;在东海问题上大放厥词,干涉中国内政;那个一脸奸相的“菅人”首相在刚结束的G7会议上更是把坏事做绝,简直成了美国的战斗狗。

“我从来没有见过这样一个卑劣,无耻的民族”,尽管罗斯福没有这么说,但是这句话恰如其分,生动准确说出了日本这个民族的特点与特性。

日本人偏居一隅,向来是弱肉强食,“下”常克“上”在大西洋上有一个岛国叫英格兰,在太平洋上有一个岛国叫日本,这两个岛国的地理位置是非常相像的。

英格兰一直被北方的维京人入侵,与欧洲大陆的罗马帝国战事不断,也就是在这样的环境中,英国逐渐发展起来,说起来英国还不算很封闭。

但是太平洋上的日本就不一样了,他们一直以来与世隔绝,因为西边有一个强大的帝国,是他惹不得惹不起的;

他们也尝试攻击附近的朝鲜半岛,却总是被这个帝国打得满地找牙,所以一直以来他们就只能蜗居在岛上,自己鼓捣点岛上的破事。

在岛上闷头发展,资源也的确有限,这就使日本人养成了弱肉强食的习惯——只要能活下去,什么礼义廉耻、什么对错是非,都不是很重要。

日本的幕府统治时间很长,幕府底下有无数的小国,这些小国之间连连战争,互相打来打去,今天你兼并我,明天我吞并你。

小国的内部,国家的君主地位也不是很稳定,君主没有能力水平驾驭底下的人,底下的人就会把这个君主给推翻掉。

所以日本这些小国的君主都不长久,这也养成了日本“下克上”的传统;所谓“下克上”,就是下面的人,把上面的人推翻,这种传统一直延续到第二次世界大战期间,下级军官否定上级,不顾上面的命令,胡乱的发起战争。

现在,日本的“君主立宪制”看起来民主了,实际还是幕府那一套:党派、议员代表了以前那些藩国的利益;势力最大的可以组阁执政。这不就是幕府与地方藩国的老一套吗。

日本改不掉他们历史上那些尔虞我诈、寡廉鲜耻的毛病的为了达到自己的目的,日本人是不讲究任何手段的。他们打仗向来是用偷袭的方法,就是趁你不防备,使劲地咬你一口,能咬到最好;咬不着也吓你一跳。

至于说过的话、做过的承诺,他们自己都不信。日俄战争之前,沙皇太子去访问,差点被暗杀;甲午战争,清朝的李鸿章在马关谈判,居然也遭暗杀。什么样的民族特性才能如此啊。

日本历史上的政变事件也有很多,都是偷偷摸摸地进行,用各种谎言欺骗,然后暗中杀人;最有名的比如日本圣德太子时期,中大兄皇子暗杀权臣苏我入鹿。

在后来的对外交往中,日本最惯于口蜜腹剑。各种偷袭,日俄战争如此、甲午战争如此、太平洋战争更是如此。难怪赫尔愤怒地骂他们卑鄙无耻。

但是日本人不在乎,这源于他们长期在国内的传统。日本德川幕府的开创者德川家康就是这样成功的。当织田信长强大时,德川家康委身织田信长;

当丰臣秀吉强大时,德川家康乖得像个儿子一样。就是靠着这见人说人话、见鬼说鬼话的本领,德川家康渐渐做大的。

这种“术”,日本政治人物奉为圭臬,上台前好话说尽,上台后肮脏事做绝。当有求于别国时,只要有机会就找别国领导人,哪怕在厕所,还搞出“厕所外交”。

日本人从历史得出的经验教训就是:抱大腿,事大主义谁厉害就服谁,这是日本的历史,书上记载的叫“事大主义”,把“最大”的那个服侍好。为什么要“事大”呢?好理解,在许多小国打来打去的时候,可不是要找个最厉害的,这样生存的概率要大些。

说起来,日本的“事大主义”还是从中国传统文化中学的。“事大”的概念出于《孟子·梁惠王》:惟仁者为能以大事小······。惟智者为能以小事大,······以大事小者,乐天者也;以小事大者,畏天者也。

但是,他们却刻意丢掉前提:“仁”以及“敬畏”之心。没有正义、是非、没有道德、敬畏的“事大”,就是把自己当做一个走狗,跟在“大”国之后,当“大”国倒下的时候,他会比任何人踩得都很。

“事大”的日本是没有道德感的,他们觉得自己做得对、做得英明,因为他们“事大”,他们就是“次大”,最起码他们不是弱者。道德这东西,就是弱者约束强者的,是弱者的护身符,日本不要。

日本人侵略中国时,干净了坏事,一般我们都觉得,他们最起码应该心怀愧疚吧。实际上,他们一点也不愧疚,因为在他们的文化里,干这些坏事的人都死掉了,死掉就拉到了。这种思想,日本人称之为“忠恕”。

如果日本对他们以前侵略中国暴行真的有什么感觉,那么,他们只会在心底里感到一点“恐惧”,因为当时实在是太罪恶了,他们怕将来会得到报应。所以,看到日益强大的中国,他们比任何人都恐惧。

日本历史上“事大”,跟随中华文化很久,但到了清朝末年,大清国运衰力疲,日本狠狠地打击,比任何人都狠。日本被美国打得差点死掉,现在他比任何人都亲近美国,因为美国“大”。

总之,还是康熙大帝看得清:倭子国,最是反复无常······,甚卑贱,不知世上有恩谊。还是俄罗斯谚语说得好:镜子不擦不亮,日本人不打不行。

有种说法是罗斯福评价日本:我从来没有见过这样一个卑劣,无耻的民族。是真的吗?为什么这么说?

日本人既谦卑又傲慢,欺软怕硬的民族性格给人们留下了深刻印象。作为一个岛国,受自然条件的限制,在其军国主义盛行前,可谓是个默默无闻的国家。随着“明治维新”,迅速在亚洲和世界成为“网红”,并通过扩张刷“存在感”,一举成为亚洲的“小霸王”。

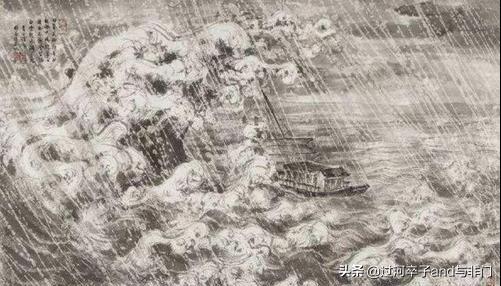

二战爆发后,为了更多的掠夺资源,尽快的控制整个亚洲,借西方列强忙于应付希特勒的空档,对其在东南亚的殖民地开刀,从而完成对中国的全面封锁,逼蒋就范。但热衷于“平衡战略”的美国总统罗斯福一面给予中国资金支持用于抗战,一面对日禁运,日美关系骤然紧张。

本就对美国“吃了被告吃原告”的做法极为不满的东条英机等人,决定要对美国开战,搬掉这个“拦路石”。但是,号称“美国通”的外相松冈洋右,深知其强大的经济和工业制造实力,关系僵化对日不利。

于是想出一个小妙招,来改善美日关系。他指定野村吉三郎担任日本驻美大使。这个人曾经在一战时担任驻美海军武官,与同时期在海军服役的罗斯福私交甚好,由他去是再合适不过了。背负重托的野村出发前向各国媒体信誓旦旦地保证:“日美之间没有任何理由开战。”

消息传来,孤立主义思潮严重的美国人对其深信不疑,把他当成了和平使者,不仅派出仪仗队隆重欢迎,而且各大报纸在头版头条上刊登了他的照片,称其是:“伟大的美国朋友。”

当然,罗斯福对昔日的朋友自然也是隆重接待,把酒言欢,双方趁热打铁,签订了一个《日美谅解方案》。其核心内容有三条:一是日军不进攻西南太平洋;二是由美方出面督促中日谈判,如果拒绝,即停止援助;三是恢复正常贸易,包括石油、橡胶、废钢铁等。

这个《草案》让野村很满意,但心细的国务卿赫尔却意识到美国会吃亏。因为不仅放弃对抗战的援助,更可怕的是它在影响国家的决策。《草案》毕竟是草案,还有翻盘的机会,通过接下来的正式谈判来修正。

目的就一个:让日本放弃战争。经过长达66轮的谈判,野村的美梦彻底落了空,修改意见中最重要的两点是:一是尊重一切国家的领土完整和主权;二是除了通过和平手段,不得打破太平洋现状。说白了,就是否定了日军在亚洲发动侵略战争的既得利益,所谓的“大东亚共荣圈”美方不承认。

这个结果,野村不好向上级交代,但也必须将会谈成果通报给了同样是“美国通”的外相松冈,等待进一步的答复。谁知松冈对此“成果”不屑一顾,他非常清楚美国人的个性,不能一味的退让讨好,只有跟他打一架,他才会知道你的厉害,才可以平等地对话。

无原则让步,只会让对方得寸进尺。同样是美国通,外相松冈比大使野村的境界还是高了不少。同时,让他更有底气的是刚刚与苏联签订了《苏日中立条约》,规定双方互不侵犯,一方若遭到第三国攻击时,另一方保持中立,这就基本消除了来自苏联的威胁。于是对美国的口气也越来越强硬。

日美关系日趋紧张,松冈的所作所为,无形中又为“南下”开了绿灯,太平洋上空的战争阴云日渐密布。罗斯福力排众议,通过了著名的《租借法案》。内容就一个,向所有的反法西斯国家提供武器、战略物资和粮食。也就是说,美国从一个中立国,迅速的站到反法西斯阵营一边。

这对日本人来说,无异于火上浇油。他们迅速反击,对野村提出的《日美谅解方案》进行了大幅度修改,以至于原《草案》名存实亡。罗斯福对善变的日本人很是生气,于是宣布对其实行全面禁运。

同时,将太平洋舰队主力从远离日本的西海岸重新驻扎到近了一半距离的夏威夷珍珠港。明眼人一看就知道是冲着日本去的。此时的东京,“南进”的呼声日益强烈,喊“打”声一片。

1941年6月22日,德国入侵苏联,攻势凌厉。这个惊天动地的消息,再一次影响了东京军政高层的决策,到底是“南下”还是“北上”? 引起了巨头们激烈的争吵,拿不定注意的首相近卫,只好请天皇来作最后的裁决。而这次御前会议却成全了东条英机的首相梦。

首先,一贯嚣张跋扈的陆相东条先发制人,坚持必须马上南进。而坚持“北上”的外相松冈不为所动,他说:“德军在欧洲战场节节胜利,已经深入苏联腹地,如果立即出兵,跟德军东西呼应,拿下西伯利亚,绝对不成问题。”

他的发言招致大多数高官的反对。他们一致认为,不宜再冒风险去招惹苏联,还是应该南进,资源是当前亟须解决的问题;苏德战争让苏联疲于应付,更不会对日本产生威胁,必须将“南下”作战进行到底。

其次,首相近卫见时机成熟,也表示赞同“南下”。 这好似在火堆里浇了一瓢油,气氛顿时激烈到极点。一直面无表情的天皇终于有所反应,他点了点头,表示赞同众人的意见。松冈等人见大势已去,只能垂头丧气地坐到一边。

意外的是,虽然日本“南进”的国策已经得到正式确认,但首相近卫认为立即和英美开战的时机并不成熟,胜利把握不大,应该先进行谈判,缓一缓。早就看他不顺眼的东条表示停止谈判,立即开战,并毫不客气地骂道:“如不能立刻执行国策,你就该辞职滚蛋。”

此时的日本陷入了一片狂热的战争气氛之中。上到天皇,下到百姓都无比的坚信同美国开战,将是成就他们走向辉煌的关键一步。得不到支持的首相近卫,只得灰溜溜地下台走人,他的继任者,便是东条英机。

日本不肯就范,美国干脆一硬到底。国务卿赫尔公开要求东京废弃德意日三国同盟,立刻无条件撤出中国,并废除傀儡满洲国。至此,双方都把对方逼入了死胡同,日美关系已经彻底破裂,除了开战,别无选择。

美国人认为他们肯定会开第一枪,这一点他们猜对了;但是开战的地点,却认为会在菲律宾,因为那里不但有丰富的战略资源,而且那里的驻军距离他们是最近的。当然,事情结局正如电影《大话西游之月光宝盒》里紫霞仙子说的那样:“我猜中了开头,却猜不到这结尾。”

殊不知,日军发动侵略战争,都是运用偷袭战术。既然是偷袭,自然是意想不到的地方。如果美军的战情分析不是“低能儿”,那就是故意压着不说,就是想通过一场“被袭击”,敲醒美国人参战。大家怎么看?欢迎留言和讨论。

欢迎搜索关注“白杨树下谈历史”//学习历史,传播文化正能量//未经授权,请勿转载!有种说法是罗斯福评价日本:我从来没有见过这样一个卑劣,无耻的民族。是真的吗?为什么这么说?

这句话是美国前总统罗斯福在日本偷袭珍珠港之后,所发表的演讲中的结尾语。当时罗斯福是这样说的,“日本在1941年12月7号星期日对我国无故进行卑鄙的袭击,美国同日本已经处于战争状态”。

美国前总统罗斯福并没有指责日本整个民族,他指责的是日本政府罗斯福在这里将日本的袭击称为卑鄙的行为,他还将日本的不宣而战称为背信弃义,但是并没有对日本整个民族作出判断。这句话的原话是罗斯福的国务卿科德尔·赫尔所说的。

当时的原话是,“在我50年的公职生活中,从未见过这样厚颜无耻、充满虚伪和狡辩的文件;到目前为止,我做梦也没有想到在这个星球上,竟有如此牵强附会和说出这么多谎言的国家”。

美国前国务卿科德尔·赫尔说这句话是在日本偷袭珍珠港一个小时之后,那时日本驻美国大使野村才向他递交外交照会,所以日本的这种做法像是卑鄙的不宣而战。其实日本的这一套是向当年希特勒学的,当时希特勒进攻前苏联使用的也是这种方式,那就是不宣而战,搞突然袭击。

当然日本方面解释,这是因为日本外交人员接收电文的技术失误造成的。其实即使按照日本原来的计划,在袭击珍珠港前半小时将外交照会提交美国方面,这也是日本进攻马来西亚吉兰丹一个小时之后,所以美国和日本的太平洋战争确实是日本不宣而战。

美国并不希望日本占领整个亚洲,因为这会破坏美国在中国的利益其实在第2次世界大战之前,日本本身就是靠美国扶持起来的。日本实行明治维新之后,美国的援助进入了日本,日本才得以成为亚洲最强大的国家。但是美国当时在亚洲搞平衡战略,并不希望日本侵略中国,所以对中国的抗战进行援助,而且还实行了对日禁运。

其实之前美国和日本曾进行过多次外交斡旋,这些外交斡旋看上去非常复杂,可以充分的展现日本的欺骗性。在当时那种情况下,美国对日本禁运导致东条英机非常不满,所以下定了对美国开战的决心。但是当时日本也知道美国强大的经济和工业制造能力,所以刚开始时采取缓兵之计。

日本在对美国发动袭击之前,采取了一系列的欺骗战术当时担任日本驻美大使的是野村吉三郎,他在第一次世界大战期间曾担任美国海军武官,还是罗斯福的战友,所以两个人的关系非常的好。当时野村表示日本和美国之间没有任何开战的理由,美国媒体也把这个消息刊登在各个报纸的头版,称“日本是伟大的美国盟友”。

后来日本和美国签订了一个“日美谅解方案”,规定日本不进攻西南太平洋,由美国出面促成中日和谈;如果日本方面不同意,那就停止对日本援助。恢复正常的贸易后,美国继续向日本出口石油橡胶和废钢铁。

美国方面的主要目的就是要求日本放弃战争。经过长达66轮的谈判,美国重申了两个重点,其一是尊重一切国家的领土主权完整;其二是除了通过和平手段,不得打破太平洋现状。说白了就是否定日军在亚洲发动侵略战争的既得利益。所谓的“大东亚共荣圈”是美国方面所不承认的。

可以说日本这个国家当时是美国一手扶持起来的,美国的问题在于屡次扶持一个国家,就会造成这个国家对本地区的民众进行侵略,无论德国还是日本都出现了这种情况。究其缘由,根本原因在于美国没有办法改变这些国家的体制,或者这是美国有意而为。总而言之,就是不希望任何一个国家超过美国。

如果美国扶持一个国家让该国的体制变得比较和平,那么这个国家就不可能去侵略其他国家。当然日本在二战期间被打败之后美国帮助制定了《和平宪法》,希望能够把日本这个国家永久的送上和平之路。

现在美国又开始推进所谓的“印太战略”,开始向日本出售大量的先进武器,而日本政府也试图收回北方四岛,突破和平宪法。美国现在要搞的是“亚太战略再平衡”,所以美国扶持一个国家的时候是有自己的私心存在的。

美国在南美地区从来没有扶持一个强权,在美洲本地从来没有扶持侵略性的国家,而且还让南美以及北美地区所有的国家足够民主,这些国家也从来不会向美国发动侵略战争。但是在亚洲、欧洲等地,美国的做法就显得不那么光明磊落,其目的无非是维持欧亚大陆的均势,最终保持美国的强大。

有种说法是罗斯福评价日本:我从来没有见过这样一个卑劣,无耻的民族。是真的吗?为什么这么说?

罗斯福是被日本人玩弄了一段外交把戏以后才恼羞成怒的。上世纪四十年代初,美日在太平洋的争夺中一开始没有太大动作,面对日本进攻中国的一路凯歌,尽管蒋宋家族在美国做了大量争取援助的工作,但美国人还是心存侥幸不愿大规模卷入战争。在外交领域两国一直在进行防止战争的谈判。不过,日本人明显高估了自己的军事能力并提前安排了攻击珍珠军港的冒险,并且取得了成功。而直到珍珠港燃起战火日本人还在那里呼吁和平,这等把戏,是可忍,孰不可忍?于是罗斯福终于丢下幻想,在受到攻击次日说了以上那些言语,并宣布美利坚合众国对日宣战。

有种说法是罗斯福评价日本:我从来没有见过这样一个卑劣,无耻的民族。是真的吗?为什么这么说?

罗斯福的原话是:“日本人是有史以來我见过的最卑鄙,最无耻的民族”。这是美国第三十二任总统福兰克林.罗斯福1941年12月8日,也就是日本人偷袭美国珍珠巷后的第二天,他在对国会参众两院发表讲话所说的。寥寥数语,入木三分,把日本人卑鄙无耻的本质刻画得淋漓尽致 。对外扩张侵略掠夺是日本人的天性,无恶不作,滔天罪行罄竹难书。 勿忘国耻,提高警惕,警钟长鸣,紧握手中枪,对日本绝不可调以轻心!

有种说法是罗斯福评价日本:我从来没有见过这样一个卑劣,无耻的民族。是真的吗?为什么这么说?

日本人的民族性格就是表里不一,外国人与其交谈时会被他语言的表面意义欺骗,这种思维方式恐怕只有日本人自己才能深刻理解,于是你会看到,日本人在平时表现得彬彬有礼,但他们拍出来的爱情动作片却不堪入目,这就可以从一个侧面看出日本人性格的双重性。另一个例子就是日本人在二战期间犯下的惨绝人寰的罪行,比如南京大屠杀,慰安妇等等,令人发指,这与其在国内的言行相比完全是另一副嘴脸!

罗斯福说日本是卑劣无耻的民族,是因为日本表面和美国进行着和平谈判,暗地里却不宣而战,偷袭了珍珠港。这种不宣而战在甲午海战中已经采用过,日本舰队先悬挂英国的米字旗,在进入舰炮攻击距离后忽然降下米字旗升起日本的旭日旗,对清朝的北洋水师进行偷袭,这次海战,给北洋水师造成了毁灭性打击。还有一个案例就是卢沟桥事变,日本以虚构的事实,借口一个日本士兵失踪,挑起事端,中日战争全面爆发,日本是一个为了目可以不择手段的国家,因此说日本是一个卑劣无耻的民族也是有根有据的。

对日本要时刻警惕!

内容仅供参考,如果您需解决具体问题(尤其法律、医学等领域),建议您详细咨询相关领域专业人士。

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请与我们联系,我们将及时删除。