历史上有没有一品大员在科举案中被处死?

真说着了,清朝曾有宰相级的一品大员柏葰,因科举舞弊案,砍头而身首异处!

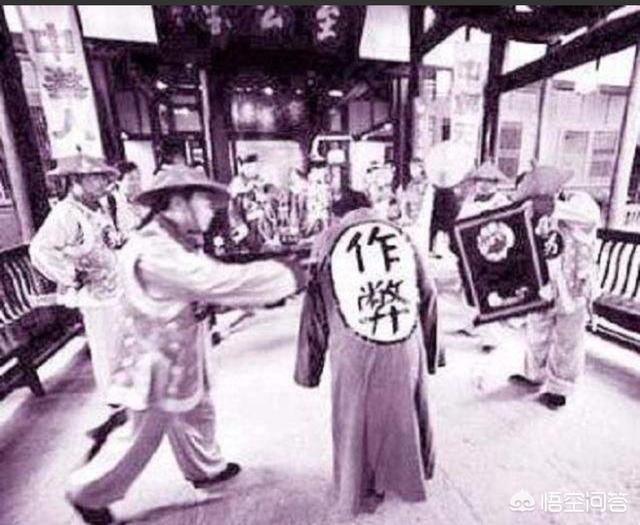

历代科举考试,为防止作弊,也是有一套行之有效的严防作弊的制度规定,及操作办法的。

历朝历代对科举考试公开选拔人才,相当重视,力求公开、公平、公正,弄虚作假,询私舞弊者,严惩重罚。

严厉惩处科举考试舞弊,严厉到什么程度,举个例子,清朝曾有官级一品大员科举考试主考官军机大臣、文渊阁大学士、兵部尚书柏葰,宰相级的大官耶,竞因为科举考试舞弊案丢了性命,其他考官被斩杀20多人,你看,惩处科举考试舞弊严厉不严厉、狠不狠哪!

大家熟知的大文豪鲁迅,其祖父既因科举考试舞弊案入狱,虽然保住了性命,却也因此倾家荡产,家道中落,从此一蹶不振,走了下坡路,以至于鲁迅自己在文章中说,小小年纪经常出入当铺!

报名也是要进行严格的资格条件审查,虽然没有照片,也要查清祖宗三代,且须有街坊四邻及在社会有地位身份的人士具保,验明正身,防止冒名顶替的枪手,如果有问题,是要连坐的,处理起来很严厉,甚至杀头的。

仅供参考。

历史上有没有一品大员在科举案中被处死?

科举考试源自隋唐时期,在封建社会中,算是一个进步的制度。打破了之前由士族门阀的评价、举荐人才的风气。

另一方面,由科场舞弊案而追责甚至被杀的官员士子不计其数。惩罚力度不可谓不大,以至北宋大文豪欧阳修担任主考官的时候,为了避嫌,致使另一个大文豪苏轼屈居第二名。

历史上因为科举舞弊案被杀的一品大员是咸丰朝军机大臣、内阁大学士、位居宰相,官至极品的柏葰。这是中国古代最大的科场案,整个案件的审理判决过程惊动朝野,以至咸丰皇帝亲自操刀审决此案,最后咸丰皇帝认为:“杀人可恕 情理难容,即行处斩”。

一件戏子应试案引发的系列血案清代近三百年的历史中,各省考取举人的乡试规定是三年一次,考期是农历八月间,考完试后在八、九月发榜。

这一年合当有事,咸丰八年(1858)九月,顺天乡试按时发榜,拥在榜下看名单的考生中,有一个镶白旗满洲附中的学生名平龄者,中了乡试第七名,应该是相当不错滴,有那落榜不中者,或者知晓内情者,检举揭发了这位叫平龄的考生是一个对戏曲娴熟的戏子,也曾经登堂入室,出将入相。

一时间京师议论哗然,东四牌楼一带的茶楼酒肆到处响起纯正的京片子声音:“哟喂,优伶现在都可以高中魁首了!呀、呀、呀……”

为什么舆情汹汹?因为明清两代,戏子是不能参加科举考试的。

如果仅仅是违背规定参加考试,在没有直接受害者告诉的情况下,后果应该不严重,充其量就是打一顿板子,罚几两银子的民事惩罚而已。

舆论发酵到十月初七日,御史孟传金向朝廷举报,弹劾“中试举人平龄朱墨不符,舆论沸腾”!

凡是御吏的弹劾案,尤其事关重大,咸丰皇帝都要亲自御览的,当即谕示,钦派载垣等四位亲王和一帮大臣会同查办此案。

这里暂时打住一下,所谓朱墨卷,乃是明清时期两代科举考试的两套卷子,分别用墨笔和朱笔缮写的卷子,考生用一般的黑色墨水在考场书写的墨卷,硃卷是由誊写人用朱笔将考生的原卷誊抄后送交考官批阅的卷子。

平龄的卷子朱墨不一致,经吏部会同都察院的痕迹专家祥细磨勘校阅,发现平龄的墨卷草稿不齐,且有多处谬误的文字,现场考官邹石麟批阅试卷时,发现朱卷有错,认为是誊写人的笔误,便擅自为其更改。

这位阅卷官员擅自更改朱卷的后果就是:立即革职。

事情还没有完,办案大臣们发现,已经被录取为举人的考生试卷,竟然有达五十份有问题,比如做的诗文不是意境低俗,就是格律有误、字迹潦草。

咸丰皇帝几乎气疯了,大为震怒,立即把主考官柏葰革职,两个副手考官户部尚书朱凤标和都察院左副都御史程庭柱暂时停止工作,配合调查。

十几两银子的代价(柏葰)

在调查此案的过程中,拖泥带水的又查出一起“关节条子案”。

所谓“关节条子案”,就是考官和考生联手作弊,在进入考场前就彼此约定,在试卷的某几处特定的位置用几个特定的字眼,比如“夫”“也”“哉”“乎”等语气虚词,一般用于卷内某段的开始或者结尾。

“凭条索录,百无一失”,案犯事后承认。作弊的考生是在职的广东肇庆人刑部主事罗鸿绎,考试前他拜会同为广东肇庆的乡党,时任兵部主事李鹤龄,双方拟定了几个语气助词,并答应关注他的文章。

进入考场的罗鸿绎在试卷上把双方拟定的语气词代入试卷文中。

考官李鹤龄私下勾联同为考官的昔日同窗翰林院编修浦安,请他关注一下罗鸿绎的卷子。

蒲安果然发现了一份卷子与拟定的语气词一致,就向正副主考官推荐,但是柏葰感到这份试卷文笔很一般,根本入不了主考官大人的法眼,于是搁置一边,不予录取。

焦急的浦安突然发现柏葰的跟班靳祥,于是求靳祥代向柏葰说情,一向小心谨慎的柏葰竟然一时鬼迷心窍,听从请托,抽出一份已经录取的卷子,塞进本已落选的罗鸿绎卷子,最终以第二百三十八名举人上榜。

发榜后,考官李鹤龄向罗鸿绎索要了五百两白银。

浦安到柏葰住处拜谒,罗鸿绎到浦安和主考官柏葰家拜望,分别送上十几两银子。

按照大清的考场习惯,士子考官彼此之间往来拜谒馈赠,是一件十分正常的事情,见惯不惊了。

咸丰皇帝挥泪斩柏葰第二年(1859)的元宵节之际,咸丰帝御驾勤政殿,亲自审决柏葰一案。

富丽堂皇的议政大殿,咸丰皇帝开门见山地对到场的亲王、军机大臣、内务府、各部尚书、共十七名兖兖诸公说:“据载垣等奏会审,朕祥加披览,反复审定,有不能不为在廷诸臣明白宣示者。”

咸丰皇帝对大家说明了为什么要对柏葰用刑的原因,指出柏葰:“身为一品大员,竟辜恩藐法,何況他是科甲出身,岂不知大清科场律例?此次柏葰因家仆求情,掉包试卷。就所供情节,祥加审核,情虽可原,法难宽宥。言念及此,不禁垂泣。柏葰著照各王大臣所拟,即行处斩。”

柏葰于是被押赴菜市口,斩立绝!

同案处理的浦安、李鹤龄、罗鸿绎三人,按照考官与应试举子互相勾联委托关节问实斩决律例,也在同日问斩。

副考官朱凤标的失察以过失罪革职,那个戏子考生平龄和柏葰家仆已经病死狱中,就不予追究了,其余涉案士子官员各有斥革。

此案共死了五个人,数人撤职查办,涉案金额几近六百两,予以缴收入库。

结束语

二年后的咸丰十一年(1861)七月,咸丰帝死于热河。同年九月,慈禧抓了所谓的八个“顾命大臣”,对于巳经处死的载垣王爷,慈禧颁旨推翻了以载垣为首的办理科场一案,认为载垣“借呈私愤,不合情法”,有机灵的官员趁机请求为柏葰“加恩昭雪”。

同治元年(1862)正月,慈禧下诏翻案,追责的板子打在载垣身上。并且亲自在紫禁城召见柏葰的儿子钟濂、赐予四品(知府或道员)衔。

历史上有没有一品大员在科举案中被处死?

至科举制度以来,考场上舞弊丢官丢命的人不少,直至清朝咸丰皇帝时期一位两朝重臣一品大员被斩立决。他是当时内阁大学士,军机大臣柏葰。

历史上有没有一品大员在科举案中被处死?

自从古代封建王朝实行科举制度后,让广大腹有良谋的寒门学子终于有了一条通往庙堂的坦途,极大的促进了封建王朝的发展与进步,让“寒门出贵子”不再成为一句空话。

不过古代的科举制度都有一套严明完善的法度,凡是在科举中徇私舞弊的人都将会受到重罚,其中清朝咸丰皇帝时期的一位一品大员就曾因为科举案被问斩,他也是历史上唯一一位因科举被问斩的一品大员。

历史上有没有一品大员在科举案中被处死?

戊午科场案,是清朝最大的一场科举舞弊案,在此案中被杀的柏葰就是一品大员,这是历史罕见的。起因是,公元1858年御史孟传金揭发当年的乡试有严重的科举舞弊行为,原本一个只会唱戏的人却中举了,事有蹊跷,奏请立案审查。咸丰帝任命怡亲王载垣、郑亲王端华、兵部尚书全庆和陈孚恩等四人专职会审查办此案。随着调查的深入,办案人员发现主考官柏葰因家人靳祥的请托,违规录取了一个名叫罗鸿绎的人。咸丰闻后震怒,将主考官柏葰诸人革职。作为两朝老臣,柏葰本是一个正直之人,却因官场陋俗而被牵连。按照清代惯例,一品大员可以被赦免,而且当时舞弊之风盛行,所以柏葰也以为自己罪不至死。但这件事被他的政敌肃顺捉住了把柄,大做文章,纠缠不放。而其他文武大臣因为害怕肃顺的权势,都不敢替柏葰说话。本想放过柏葰的咸丰只得判处斩立决,结果,一品大员柏葰被拉到菜市口斩首,成为了有清一代因科举舞弊被杀的最高官员。

历史上有没有一品大员在科举案中被处死?

统治者为了增强统治,减少家族把控朝廷,也为了选拔人才,推出了许多方案,由汉朝的“查举制,举孝廉”,到魏晋南北朝时期的“九品中正制”,再到隋唐之后的“科举制”,科举制是我国封建时代取才的最高峰。

科举,是中国古代通过考试选拔官吏的制度,由于采用分科取士的办法,所以叫做科举。

科举制改善了之前的用人制度,彻底打破血缘世袭关系和世族的垄断;“朝为田舍郎,暮登天子堂”,部分社会中下层有能力的读书人进入社会上层,获得施展才智的机会。科举相比“查举制,九品中正制”来说,是最公平的了,寒门子弟也有了盼头,只要你有才华,就有可能位列三卿,光宗耀祖,50岁高龄仍然考取功名的人非常多。

为了能够考取功名,徇私舞弊的人越来越多,因此,从第一起“科举作弊”之后,皇帝就对科举舞弊者设立非常严酷的刑法,历朝历代皆在加强惩罚,由最先前的流放到后面的诛三族。尽管如此,科举舞弊仍然层出不穷。

最著名的舞弊案件就是大才子“唐伯虎舞弊案”了,唐伯虎由于恃才傲物,被小人所记恨,诬告唐伯虎贿赂考官,最终得出“事出有因,查无实据”的结果,但是统治者为了震慑众人,仍然按照舞弊情况处理,认为唐伯虎、徐经拉拢关系,攀附权贵,以求高升,判处赎徒。主考官程敏政被免职,而唐伯虎和徐经均被削除仕籍,终生不得参加科举。

除此之外,因科举舞弊牵扯到的最大的官员就是柏葰(bǎi jùn)。

柏葰此人有大才,但是为人太过于正直,不懂得圆滑变通,1846年,柏葰出任江南乡试正考官期间,对了解查证出的一批江苏“漕务蛀虫”进行了上奏,使这些贪污受贿之徒受到了应有的处置,从而整顿肃清了江苏的漕运事务,虽然皇上对其结果进行肯定,得到升迁机会,但是由于漕运利益过于庞大,京师之中少有人没有收受供奉,因此,京师大臣都对柏葰非常仇视。为柏葰舞弊案埋下了祸根。

清朝严禁八旗子弟上台演戏,“平龄”是镶白旗满洲人,且经常上台表演,被许多人熟识,但在乡试中名列第七名,因此被有心人告发,皇帝因此认为此中有猫腻,于是将柏葰革职查办,等候处理。

随着案情的深入,又查出了兵部主事李鹤龄为刑部主事罗鸿绎打通关节一案。罗鸿绎准备应考顺天乡试,便托同乡李鹤龄向考官浦安进行疏通,并约定了试卷记号,于是浦安在阅卷时,将那张有记号的试卷推荐了上去,柏葰发现有误,将这张卷子撤回,但后来却又听从了家人靳祥之言,用罗鸿绎的试卷替换掉了本已中试的刘成忠之卷,罗鸿绎遂中榜。

本来柏葰顶多只能算是“渎职”,顶多右迁而已,但是由于柏葰性子过于耿直,将京城的所以大佬几乎都得罪了一遍,因此几乎所有人都像皇帝上奏,请求处决柏葰,皇帝于是便下令处决了柏葰,可怜柏葰一生正气,却被朝廷这些奸臣所害,呜呼哀哉。

柏葰也成为了实行科举制度以来因科举舞弊被杀的最大的官员,也是唯一一个一品官员。

内容仅供参考,如果您需解决具体问题(尤其法律、医学等领域),建议您详细咨询相关领域专业人士。

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请与我们联系,我们将及时删除。