什么是满清八旗?

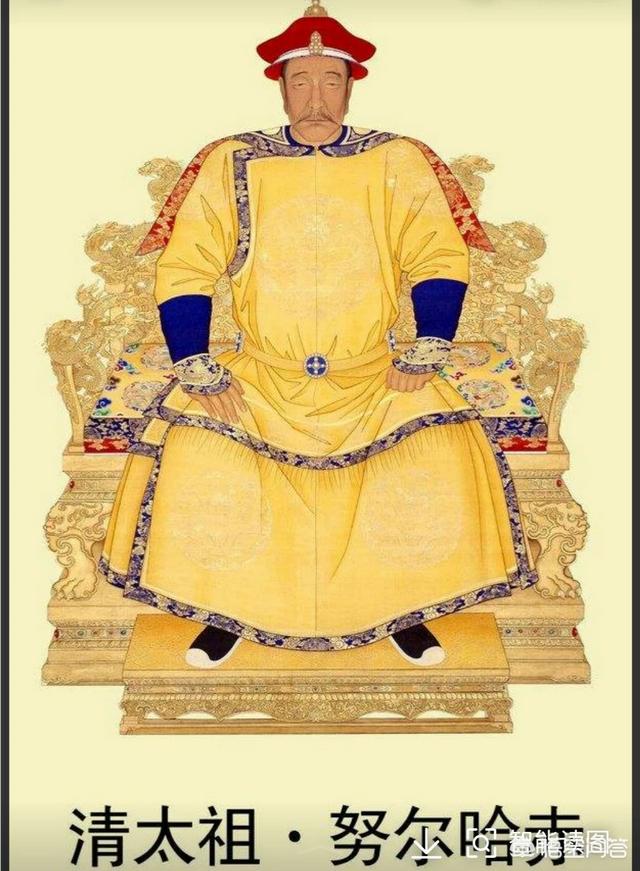

清太祖皇帝爱新觉罗.努尔哈赤,以建州女真7万军民起兵,统一东北女真各部后,先将女真族人统一组织编组,以旗帜颜色划分黄、白、蓝、红四旗,后又增加镶黄、镶白、镶蓝、镶红四旗,旗帜镶边以故得名,是为八旗,军民合计,也不过20万之众。

旗,为组织名称,八旗,为军政、军民合一的组织体系,各旗设有统领衙门,统一管理、指挥旗民,旗民战时为兵,出发征战;平时为生产、生活的组织单位。

清太宗皇帝 皇太极将女真族改为满洲,因而称为满八旗。清军入关前的满八旗,其中,正黄旗、镶黄旗、正蓝旗作为亲兵由皇太极亲自统领,称为“上三旗”,其余称为“下五旗”,由亲王、贝子、贝勒统领,驻防各地。清军入关后,摄政王多尔衮,将自己统领的正白旗纳入“上三旗”,而把豪格统领的正兰旗降为“下五旗”,此后再未变动。多尔衮死后,正白旗由顺治皇帝亲自统领。

但是,满清欲进军山海关内,攻击并夺取明朝政权,入主中原建立满清帝国,仅靠本族的几十万满族人,攻打对抗上亿汉族人,显然力量是不足的。

怎么办?首先,将可靠的盟友——蒙古族,编为蒙古八旗,增加军事力量攻击明朝,而后主要防卫北疆,以除后顾之忧。

但是,面对数量庞大的汉族人,力量还是不足,怎么办呢?于是,又将收降的汉人军队,编为汉军八旗,扩充军事力量,以攻打南明政权,实际上,采用“以汉制汉”的策略。

实践证明,清军南下征服李自成、明朝残余势力,主要是汉军降将吴三桂、耿精忠、尚可喜、孔有德等汉军八旗冲锋陷阵为主力的,满八旗在后督阵,坐享其成。

所以说,旗人,除满族人外,尚包括蒙古族人,以及一部分汉族人,也包括满、蒙、汉八旗军人的眷属。

仅供参考。

什么是满清八旗?

清朝八旗制度的来历。

1584年,努尔哈赤在建州起兵,以十三副甲胄起兵,并以黑旗为旗帜,遂被称为黑旗军,而这就是八旗最初的雏形。1589年,努尔哈赤经过长达的5年的战争,他统一了建州卫、建州左卫和建州右卫这建州三卫,而随着人口的增加,他又建立一支以红旗为旗帜的军队,名曰红旗军,努尔哈赤亲率红旗军,而黑骑军则有他的弟弟舒尔哈齐指挥。

1601年努尔哈赤利用17年的时间大概统一了三分之二的女真部落,而此时的红黑两军已经不能满足努尔哈赤及其部落发展的需求,所以在这一年他对治下的子民和军队进行了大规模的改建,并采用了女真人所流行的猛安谋克制,即战时为兵,闲时为民。他以300人为一牛录,而这些牛录又分别划归黄、白、红、蓝四旗统领。

在1615年,努尔哈赤基本已经吞并了除叶赫之外的所有女真部落,此时的努尔哈赤的军队已不下有五六万人,之后他并再次对其治下进行了重大的改变,先是废除黄、红和蓝三旗,之后将红白黑三旗分为八旗,原红旗分为正黄、镶黄二旗;原白旗分为正白、镶白和正蓝三旗;原黑旗分为正红、镶红和镶蓝三旗,即正黄、镶黄、正白、镶白、正蓝、正红、镶红和镶蓝八旗。正四旗旗帜为纯色四方形,龙首朝后,镶四旗旗帜为五边形,龙首朝前,同时黄、白、蓝三旗镶红边,红旗镶白边。自此清朝的八旗制度遂成型。

当然此时的八旗的颜色并不固定,在1626年努尔哈赤死后,刚登上汗位的皇太极为了巩固自己的权力,先是在当年将多铎和阿济格统领的正黄、镶黄二旗改色为正白旗与镶白旗,后又将自己亲领的正白旗改色为正黄旗,之后又将杜度的镶白旗改为镶黄旗。1635年又将莽古尔泰的正蓝旗和皇太极的正黄旗混编成为新的正黄旗和镶黄旗,后又将豪格统领的镶黄旗重新改成了正蓝旗。

清顺治时期,豪格因被多尔衮所害,其统领的正蓝旗就被多尔衮所得,而多尔衮则将其与自己的正白旗混编成为新的正白旗和镶白旗,之后又将多铎统领的原镶白旗改色为正蓝旗,而到了此时之后的清朝满八旗就再也没有变换过颜色。

清朝的八旗分为八旗满洲、八旗蒙古和八旗汉军。1615年在八旗满洲成立之后,在1635年皇太极征服察哈尔蒙古后,遂将归顺于后金的蒙古人依据满八旗的制度,将其改编为正黄、正白、正红、正蓝、镶黄、镶白、镶红和镶蓝八旗,是为八旗蒙古。八旗蒙古地位低于八旗满洲,但高于八旗汉军。

1631年皇太极登基之后,为了降低满人与投降过来的汉人的冲突,遂废除了努尔哈赤将汉人作为八旗满洲的奴隶的政策,并决定将这些汉人独立编制成一旗,由汉人自己管理,而这就是八旗汉军最初的来及。而在1642年随着后金实力和土地的急剧扩张,投降过来和俘获的汉人也越来越多,遂皇太极决定将其扩编为八旗,即正黄、镶黄,正白、镶白,正红、镶红,正蓝和镶蓝八旗,是为八旗汉军。自此八旗满洲、八旗蒙古和八旗汉军成为了清朝赖以生存的三大主力部队,并帮助满清夺的了明朝的整个天下。

但是需要注意的是八旗满洲、八旗蒙古和八旗汉军其实都是在八旗组织下的,只不过是看这个牛录组成的部分是什么民族,比如说正黄旗第十三佐领是蒙古人组成的牛录,那么他就是蒙古正黄旗的人,再不如第十三佐领是汉人组成的牛录,那么他就是汉军正黄旗的人,其实本质上他们都是八旗下正黄旗的人,而之所以会有满蒙汉八旗之分只不过是满清为了区分满蒙汉而特意设立的罢了。

八旗分为上三旗和下五旗。八旗满洲的地位虽高于八旗蒙古和八旗汉军,但是他们的内部也是有上下之别的。在清朝皇太极之后,满洲的八旗有镶黄旗、正黄旗与正白旗这三旗是有皇帝亲领的,当然在满清有没有入关之前,只有镶黄旗是真正有皇帝亲自统领,其余的两旗都是有宗室王公代为统领,但是到了满清入关后,顺治帝为了更好的掌控自己的权力,就将正黄旗与正白旗这两旗彻底的纳入到了皇帝的掌控中,自此之后镶黄旗、正黄旗与正白旗并成为皇帝的“家旗”,而其余五旗就有那些宗室王公们所掌控,自此并有了上三旗和下五旗之分。从此之后上三旗的旗人就是皇帝的奴才,而下五旗的旗人就是宗室王公的奴才,且再顺治之后,皇宫中的侍卫就只能是上三旗的人才能担任,由他们负责皇帝的安全,而下五旗的人则驻守京师及各地。

那么可想而知作为皇帝的奴才上三旗的人肯定要比作为王爷的奴才的下五旗的人地位要尊贵的多。而这也形成了清朝后期的一个惯例,那就是一个皇子或者王爷登基为帝后,他都会将自己的亲信抬入到上三旗中,而在后宫中,皇后或者说是皇帝所宠爱的妃子们,如果她们原本是下五旗的人,皇帝就会将他们抬入到上三旗中,而这就是清朝独有的“抬旗”制度。

八旗的编制。清朝八旗每300人为一牛录,由佐领统领;每5牛录为1甲喇,由参领统领;每5甲喇为1固山,由都统或旗主统领。历代八旗的编制并不固定,所以无法详细说明,但是据宣统末年的记载,自宣统而终,满清八旗共有满洲牛录308个、蒙古牛录76个和汉军牛录16个,共400个牛录。当然需要注意这个牛录只是单纯的是指士兵的数量,而非人口数。

其中正黄旗占有92个牛录和2个半的牛录,共约15万人;镶黄旗共有84个牛录和2个半的牛录,共约13万人;正白旗共有86个牛录,共约13万人;镶白旗共有84个牛录,共约13万人;正红旗共有74个牛录,共约11.5万人;镶红旗共有86个牛录,共约13万人;正蓝旗共有83个牛录和11分之5的牛录,共约13万人;镶蓝旗共有87个牛录和1个半的牛录,共约13.5万。

什么是满清八旗?

谢谢邀请!简答:满清八旗,又称八旗制度。清太祖努尔哈赤时建立,明万历二十九年(1601年),以三百人为一牛录,作为基本的户口单位,在此基础之上,建立黄、白、红、蓝为标志的四旗(后称正四旗)。万历四十三年(1615年),增设镶黄、镶白、镶红、镶蓝四旗(镶四旗)。

每旗设都统(大清立国后,被封为旗主王爷),辖五甲。甲设参领,辖五牛录,牛录设佐领。八旗兵丁平时生产,战时从军。八旗官员,平时管理民政,战时充当将领。八旗子弟都有当兵义务,到了年龄就入兵营,故称八旗子弟为八旗兵。

因满清人数有限,战事扩大,地盘增多,到清太宗皇太极时,又先后建立蒙古八旗和汉八旗。

汉八旗等级最低,满八旗地位最高。满清八旗中,一般情况下,正旗高于镶旗。八旗中因正、镶两黄旗一般为皇帝亲自掌握。故又高于其他旗。到清世宗顺治(福临)时,因两黄旗和正白旗(原属于多尔衮,实力雄厚)被福临接管,故又称满清上三旗。八旗中等级难分高低,主要靠旗主王爷的地位和权势大小。回答至此,谢谢!

什么是满清八旗?

平阳狐狸,回答问题

八旗制度是满清的一项根本制度,贯穿于清朝始终。硬邦邦的八旗,其实也是极有趣有料的。

皇帝最早打黑旗黄色向来是皇家的御用颜色,是九五至尊的标志。让人意想不到的是,满清王室最初却是扛着黑旗起家的。

1584 年,满清的奠基者努尔哈赤在建州起兵,而满清历史上最为重要的这一支起家军队,打得却是黑旗,号黑旗军。

1589 年,努尔哈赤的建州女真(满族)经过一系列的战争,实力及人口大幅攀升,一旗显然不够了,于是又组建了红旗军,努尔哈赤这一次由黑转红,但还没有黄。

后来努尔哈赤所率领的建州女真逐渐统一了辽东女真各部。作为众女真部落大汗的努尔哈赤家族还统领过白旗。

随着实力的增强和对政治的进一步把握,黄色显然更符合大汗的气质。于是将可汗亲率的白旗与多铎等统帅的黄旗颜色对调,这才正式执掌正镶黄旗。

从努尔哈赤到皇太极,作为女真部落的领袖,从黑到红,从白到黄的演变过程,也是其伴随实力的增强及受中原王朝的影响,对政治的理解一步步加深的一个渐进的过程。当然,这一过程也充满着暴力,阴谋和血腥。

没有谁能随随便便成功,也没有谁能轻轻松松扛黄旗。

八旗不止是满人八旗制度的最终确立经历了长达 60 年的时间,必须明确的是,八旗不仅仅是满人,还包括蒙古,汉人等其他民族。

1584年努尔哈赤刚起兵时只有黑旗一旗,1589年共有黑红二旗。1601 年,努尔哈赤对部落组织形态进行了一次改革,确立了黄,白,红,蓝四旗。16 15 年又新增镶黄,镶白,镶红,镶蓝四旗。至此,八旗满洲确立。辽东地区本就是一个满汉蒙杂居的区域,满族在创建自己的八旗制度的同时,在战斗和生产过程中也不免与汉人,蒙古人等发生联系。

经过数十年的发展, 1635 年八旗蒙古最终确立, 1642 年八旗汉军最终确立。至此八旗满洲,八旗蒙古,八旗汉军制度完全形成,成为满清军事力量的三大组成部分。

康熙年间,清政府与沙俄在边境长期冲突,最终取得了雅克萨之战的胜利,俘虏了 100 多俄罗斯人,俄罗斯人后也编入八旗。同时八旗中也有不少朝鲜人,这是一个以满人为主体,蒙汉为重要组成部分,少数其他民族组成的一个庞大复杂的军事组织体系。

八旗制度这样玩长期以来,女真部落过着渔猎生活,由于生产狩猎及军事的需要,八旗制度便逐渐发展起来,由一个社会生产组织逐渐演变成军事社会生产相结合的组织。

女真人在集体狩猎时,为了有效的指挥调,以旗帜为导引,这就是旗的概念的最初形态和基本功能。

努尔哈赤在对女真社会组织进行改造时,以三百人为一牛录,五牛录为一甲喇,五甲喇为一固山。固山为满语,汉意即旗的意思。

后来随着战斗的不断胜利,人口及土地的大规模膨胀,各旗的编制人数也逐步增加。后期一般一旗的兵员约 2.5 万人,所辖人口 15 万左右。

每旗设旗主和都统,都统为从一品,和各部尚书同级,比正二品的封疆大吏「总督」还高半级,属副国级干部。八旗子弟八旗兵清朝的民族政策虽没有元朝那么的赤裸裸,但满汉之分依然明确,满人的社会地位和政治待遇远高于其他民族。

各种国家福利及优厚政策的滋养,随着时间的流逝,昔日威风八面天下无敌的八旗兵,逐渐堕落成晚清我们所熟悉的八旗子弟的样子。八旗兵的战斗力也极为低下,在晚清时期发生的各种对外战争中一败再败。为了镇压太平天国,也不得不放弃八旗兵,改用李鸿章的淮军和曾国藩的湘军。

我们也必须明确,八旗制度和八旗兵在清朝初期的组织效率和战斗力是极为高效和强悍的。

在平定三藩之乱,大小金川战役,雅克萨之战等战斗中发挥了重要作用,对维护国家统一和主权有非常积极而重要的价值和贡献。

什么是满清八旗?

旗人,即隶属于八旗的人,俗称八旗子弟。雍正帝一再说:"八旗为本朝根本,国家莫有要于此者。八旗满洲 ,乃我朝之根本,根本不可不固。八旗兵丁,乃国家之根本。"

八旗最初源于满洲(女真)人的狩猎组织,是清代旗人的社会生活军事组织形式,也是清代的根本制度。结伴而行的狩猎活动,因人数增多而需统一指挥,其指挥者称为牛录额真,这个多人集体即称为牛录。女真人在对外防御与征伐过程中采取了以牛录额真统领牛录的组织形式,从而使牛录组织具有了军事职能。

为便于统一指挥大规模的围猎或作战,女真人将若干个牛录组成一个更大的单位,以旗帜为标志,做导引而避免方位错乱。旗帜在满语中称为"固山",因而这个高于牛录的最大的单位即称为固山,汉语称"旗"。

明神宗万历十二年(1584),出身建州左卫的努尔哈赤兴兵,以黑旗为帜。明神宗万历十七年(1589),随着建州三卫的统一,努尔哈赤统治的人丁也不断增多。因而随后努尔哈赤另设红旗军亲领,将黑旗军交由胞弟舒尔哈齐指挥。

明万历二十一年(1601)前后,努尔哈赤对牛录组织首次进行大规模改造与重建。他参照女真人的猛安谋克制,规定300人为一牛录,5牛录为一甲喇,5甲喇为一固山,分别以牛录额真、甲喇额真、固山额真为首领。改编后的牛录分别隶属于黄、白、红、蓝四旗,以纯色为辨。

明万历四十三年(1615),建州已经吞并除叶赫之外的所有女真部落,而且蒙古也多有归附。努尔哈赤麾下的牛录已有百倍于起兵之初的规模,军队已不下五六万人。因此,努尔哈赤于该年将红白黑三旗及所领牛录析设为八个旗。原红旗分为正黄、镶黄二旗;原白旗分为正白、镶白、正蓝三旗;原黑旗分为正红、镶红、镶蓝三旗。

正四旗旗帜为纯色四方形,龙首朝后。镶四旗旗帜为五边形,黄、白、蓝三旗镶红边,红旗镶白边,龙首朝前。当时各旗的旗主分别是:正黄旗主和镶黄旗主努尔哈赤、正红旗主和镶红旗主代善、正白旗主皇太极、镶白旗主杜度、正蓝旗主莽古尔泰、镶蓝旗主阿敏。八旗自此始,亦即为满洲八旗的源起。

努尔哈赤、皇太极在势力壮大后,把征服的蒙古族人也编入旗内。蒙古人统归八旗管辖,被称为八旗蒙古。后金天命九年(1624),努尔哈赤把征服的蒙古族人编成五个"牛录",隶属于八旗满洲。清皇太极天聪三年(1629),已有蒙古二旗的记载,当时称为左右二营。清皇太极天聪八年(1634),左右二营改称左翼兵和右翼兵。清皇太极天聪九年(1635),后金在征服察哈尔蒙古后,对众多的蒙古壮丁进行了一次大规模的编审,将其正式编组为若干蒙古牛录,分属八旗。至此,八旗蒙古确立。

努尔哈赤进入辽沈地区后,大量汉人被掠为奴,编入八旗满洲之内,成为家内奴或拖克索(农庄)内从事生产的奴仆。同时,为扩大兵源,努尔哈赤又从为奴的汉人中抽出一些壮丁(规定每20人抽一人当兵),其所需马匹器械由20名汉人共同出钱购买。

皇太极即汗位后,改变努尔哈赤对汉人的政策,不再把被征服地区的汉人编入满洲八旗人家为奴,而是将汉人编庄别居,减少了满汉之间的民族矛盾。

这些汉人由投降过来的原明朝官员或后金提拔的汉人官员来管理。清皇太极天聪五年(1631),汉军被单独编为一旗。清皇太极崇德二年(1637),皇太极分汉军为二旗,旗色玄青,两年后又分二旗官兵为四旗。清皇太极崇德七年(1642),汉军被扩为八旗。至此,八旗汉军正式出现,成为清朝三军之一,所使用的旗帜和满洲、蒙古一致。至此,满洲、蒙古、汉军各为八旗的制度臻于完善。

此后皇太极与福临两朝因权力斗争而更改八旗颜色与旗主,不过到了顺治五年后又趋于稳定。清顺治七年(1650),摄政王多尔衮去世,清世祖顺治开始亲政。他为了加强对八旗的掌控,亲自统领了原属多尔衮的正白旗。这样,由皇帝控制的正黄、镶黄、正白三旗,称为上三旗;由诸王、贝勒掌控的镶白、正蓝、镶蓝、正红、镶红五旗,称为下五旗,此后终清未改。上三旗较下五旗为崇,是皇帝的亲兵,担任禁卫皇宫等任务,下五旗驻守京师及各地。

满洲(女真)与清初社会实行八旗制度,丁壮战时皆兵,平时皆民,使其军队具有极强的战斗力。清政府赋予八旗子弟种种特权,入关伊始,清廷即采取了大规模的"圈地"活动,圈占民人的大批良田,将其划归旗人;豁免旗人的税赋与劳役。优惠政策造成了旗人的颓废和寄生性,致使其后代骑射荒废,甚至出现"生计"问题。

在清朝中后期及末期,八旗几乎毫无战斗力,朝廷不得不依靠绿营军以及汉族地方军队。而旗人也成为了把持特权、游手好闲、不务正业的代名词。

什么是满清八旗?

八旗是努尔哈赤创立的,它们分别是:正黄旗、镶黄旗、正红旗、镶红旗、正白旗、镶白旗、正蓝旗、镶蓝旗。

起源努尔哈赤最早出身在建州左卫。明万历二十一年(1593年)前后,努尔哈赤对牛录组织首次进行大规模改造与重建,参照女真人的猛安谋克制,规定300人为一牛录,5牛录为一甲喇,5甲喇为一固山,分别以牛录额真、甲喇额真、固山额真为首领,改编后的牛录被分别隶属于黄、白、红、蓝四旗,以纯色为辨。早期的建州女真势力小人口也少,所以只分了四个旗。

扩充随着建州女真的不断吞并其势力不断扩大已经统一了女真各部,在家上蒙古各部的依附,努尔哈赤得部队规模已经达到了五六万人。这样就导致原先的纯色黄、红、白、蓝四旗不够用了。因此,努尔哈赤于该年将红白黑三旗及所领牛录析设为八个旗:原红旗分为正黄、镶黄二旗;原白旗分为正白、镶白、正蓝三旗;原黑旗分为正红、镶红、镶蓝三旗。正四旗旗帜为纯色四方形,龙首朝后;镶四旗旗帜为五边形,黄、白、蓝三旗镶红边,红旗镶白边,龙首朝前。当时各旗的旗主分别是:正黄旗主和镶黄旗主努尔哈赤、正红旗主和镶红旗主代善、正白旗主皇太极、镶白旗主杜度、正蓝旗主莽古尔泰、镶蓝旗主阿敏。八旗建立自此始,亦即为满洲八旗的源起。八旗初建时兵民合一,全民皆兵, 凡满洲成员皆隶于满洲八旗之下。

八旗的作用及衰落此外在清朝还有蒙古八旗和汉八旗,清朝八旗几乎参加了所有的对内和对外战争。前期的八旗军战斗力极强,此后逐渐没落战斗力越来越差,以至于清朝后期要靠地方团练武装来打仗。

清初数万名八旗兵士携带家眷,在盛京、吉林、黑龙江、新疆等地驻防,戍卫屯垦,巩固了祖国的边防,参加了开发东北、西北地区的劳动。

八旗制度从正式建立到1911年辛亥革命后清王朝覆灭,共存在 296 年。清朝末期八旗子弟已经成了政府的巨大负担,八旗纨绔子弟除了遛鸟、抽大烟几乎无所事事,清政府还要每年花大量的银子养活着他们,即便清朝不灭亡,估计他们也离解散不远了。

内容仅供参考,如果您需解决具体问题(尤其法律、医学等领域),建议您详细咨询相关领域专业人士。

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请与我们联系,我们将及时删除。