没有补课的年代孩子们是怎样考学的?

没有补课的年代,孩子们考学太难了!

我有一个远方表叔,是1962年出生的,小时候就因为“天资聪颖”而被街坊邻里和亲戚们认为长大是读书的料。他在那个几乎没有人学习的年代,却对读书有很大的兴趣。因此从小学到初中,他几乎年年都是考班级第一。

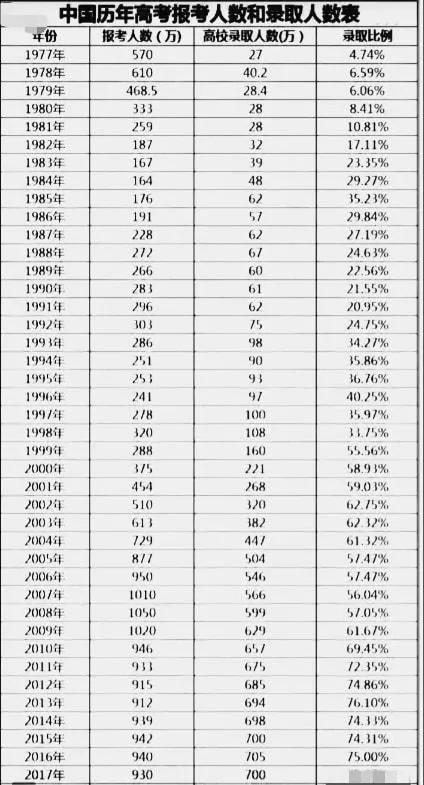

1976年他以优异的成绩考上我们公社办的高中,自从上高中后,他学习更努力了,因而他的成绩依然是班内的前几名。到了1979年夏天他参加了当年高考。可是由于那时候的高校太少了。1979年全国参加的高考生有468.5万,但只录取了28.4万人,录取率仅仅为6.06%。因此,我的表叔虽然在他所在的班级成绩不错,但是他最终还是离录取分差28分落榜了。

不甘失败和平庸的他从此开始了复读生涯。可是命运仿佛和他开玩笑似的,每次高考他都是离录取分数线差十几分或者几分。有一年他的高考分距离国家录取线只有2分看着自己的高考分数他欲哭无泪,但是当时不到录取线,就真的毫无办法,所以他只得继续选择复读。就这样他从1980年开始复读,一直复读到1991年,看着同龄的人都早已结婚生子。而他却一无所有。再看看两鬓斑白的父母,他在1991参加完最后一次高考而没有录取后,就选择了不再复习而是去我们当地卫校自费学习了。

另外我上高中时的班主任给我们讲过一个他同学的事例。他的一个同学和他一起上的高中,结果他师专毕业后,又回到了他当年上学时的高中。意想不到的是他那个同学还在复习。当学校领导让他当复习班班主任后,他又教了他那个同学几年,结果最后他那个同学才考上了一所中专。

可见,在没有补课的的那个年代,对于普通孩子来说,考上大学是多么难的事。除非这个孩子特别聪明或者自律。

没有补课的年代孩子们是怎样考学的?

那个年代,一加一等于二就是个等式,现在连一年级加减都要配上图画,要数几个小猪几朵花,或者配上文字,看起来好像是把应试教育包装成素质教育,在快乐中学习加减,但是,一年级孩子,要认识字才会做这个加减,要对图敏感才数得明白。

那个年代,拼音要学一学期,每个拼音反复抄写,每个生字也要反复抄写,现在,拼音只学一个月,一行只能写三个,生字也是每行只能写三个,因为,要减负,只抓量变,不管质变。

那个年代,三年级语文课本没有大段大段的散文,没有各种变着花样的阅读理解,没有各种文学知识的拓展,那个年代,只要课本学得好,基本上就是好学生,现在,那么深的课本教得飞快,生字还不让反复写,然而,生字还没记住,就要考阅读理解,发散性思维去答题,那么,你必须会写大量的生字,必须积累大量有用没用的好词好句。

那个年代,班里智商高于平均线的学生,老师会选拔,集中起来免费培训,由学校统一安排参加数学竞赛,哪怕是义务教育阶段。现在,义务教育阶段的竞赛是打击智商平均线的不利影响,要抵制遏制,学校是发扬公平的所在,做不到绝对公平,那就一起平庸比较省心?

那个年代,每次考试都排名,哪怕多零点五分,也是一个名次的差距,孩子们你追我赶,积极上进,也给后进生很大的参考和动力。现在排名成了攀比和焦虑的始作俑者,孩子和家长集体玻璃心,保护隐私,保护一颗颗童心,保护家长们的面子,不得排名,甚至不得在家长群议论排名,一定要捂得严严实实才算安全,或者干脆不考试才踏实。至于玻璃心娃娃们以后如何面对社会的压力,不得而知。不明白,有焦虑不应该更积极更努力吗?掩耳盗铃可是春秋战国时期就懂得的道理啊😄

那个年代,中考分流,中专毕业还都是比较好的去处,就算进工厂,四线城市的工厂也有澡堂食堂电影院托儿所理发室医务室,甚至子弟学校,生活很方便,生活成本很低。

但是,终究是那个年代。虽然孩子会说,你们那时候学得哪有我们难啊,通常给她的回复是,我们那个时候没有5G没有微信啊没有出门坐小汽车啊。所以,每个时代,各有各的好处,各有各的难处。

没有补课的年代孩子们是怎样考学的?

没有补课的年代,那时的书本孩子们多看几遍,都能看懂。那时的课本直入主题,不像现在的课本山路十八弯。题没看完人先迷糊了。

没有补课的年代孩子们是怎样考学的?

教育从来都是富人的游戏,穷人只是搭上了这个时代最好的班车,探索补课的背后的本质,其实都是在争夺教育资源,自开创科举以来,有钱人从没有放弃利用资本掠夺普通人的教育资源,只是以前大家习惯了阶层的分级,今天自以为都是同一起点,实际上沦为了别人赚钱的工具人而已。

根据史料记载,自科举开始,从唐至清,一共产生了638位状元,根据其籍贯所记载的共有357人,我们通过下图看一下这些状元的籍贯分布。

通过上图,可以看出当时处于经济中心的北方状元数量多于南方,再看东晋四大门阀,王、谢、桓、庾四家,独领上千年的文坛风骚,要说不是靠钱财砸出来的,你信吗?

同理,民国时期作为英才辈出的时代,也就那些官二代、富二代能够接受到良好的教育,要知道当时的文盲率可是高达95%以上,翻看前人的历史轨迹,大的家族拥有族学、富裕的家庭拥有私塾,而普通人家,连上学都是个问题,也就不存在补课了。

那么,为什么今天我们为什么会让补课大行其道呢?

原因其一:有偿补课的大众化以前补课存在于富裕家庭一对一补课,今天换成了大众补课,让大家误以为补课很常见,其实对于多数优秀的孩子来说,也许他们从来没有补过课,口口相传的补课成绩好很大程度只是一种心理暗示和宣传噱头。

原因其二:教育内卷严重、补课机构贩卖焦虑原本一个教室60人,有40人可以考上大学,结果某一天有人告诉说,通过补课你家孩子可以考上大学,那么你就会心甘情愿地掏钱补课,为了挤进这40人的名额当中,然而实际情况是,大家都去补课了,照样还是40人能够上大学,至于是那40个人,这和补课机构无关、和学生无关,仅仅是因为大学只需要40人。因此,补课机构要想获得利益的最大化,就会过渡宣传补课的效果,从而把焦虑卖给焦虑。说到底家长补得不是课,而是一种心安理得。

没有补课的年代孩子们是怎样考学的?

没有补课的年代,孩子们也照样上学,正常考上大学。

我参加教育工作几十年,在我们这里,2000年以前没有校外补课的,最多也就是在考试前老师加班补一补而已。

这种事源于大城市,也源于家长学生的需求,但越来越变味了,变得学生受罪,家长受穷。

过去,教育教学正常进行,该上学时上学,该放假时放假,孩子们德智体美劳全面发展,很好呀!

现在的学生专门去学习,参加劳动和劳动教育让人不好说了,凡正农村的孩子也变得四体不勤五谷不分了。

学习没有搞好,劳动能力弱化,补课加重了学生学习负担,加重了家长的经济负担,已经到了非改不可的程度。

教育,应按照规律去办,按孩子们的成长规律去办。“双减”政策,大快人心,重在落地落实。

没有补课的年代孩子们是怎样考学的?

以前没有补课的习惯,全靠上课认真听课,不明白的问老师和同学,自觉养成上课认真听课,做好课本复习题的良好习惯。考试也不吃力的。

内容仅供参考,如果您需解决具体问题(尤其法律、医学等领域),建议您详细咨询相关领域专业人士。

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请与我们联系,我们将及时删除。