印度是不是用290万平方公里的面积养活了12亿人,为什么会这样?

这种问题我回答过很多次了,原因就是印度人生活水平低,大部分信仰印度教,吃肉少,食品工业不发达,粮食消耗主要是口粮(人吃的),而饲料粮(养殖动物吃的)和工业用粮(食品工业的原料)的消耗远低于中国,因此印度只需中国一半的粮食,就能养活和中国相当的人口,但这个“养活”质量很低。

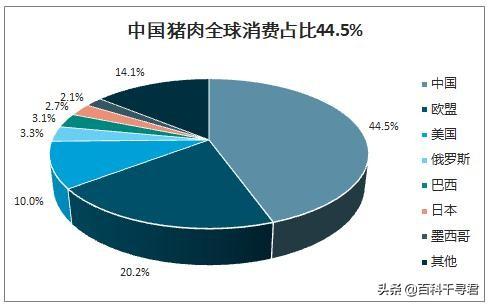

中国猪肉年消费量约5000万吨,世界第一,占世界总消费量的近一半,超过美国和欧盟的总和。加上其他的肉类,中国一年的肉类消费量超过8000万吨,而印度只有不到600万吨。我们按2斤粮食养出1斤肉来粗略算一下,8000万吨肉就需要1.6亿吨粮食。

而印度只消费了不到600万吨肉类,只需要不到1200万吨饲料粮,恐怕再虚一点也不超过3000万吨。仅饲料粮的消耗上,印度就比中国少了至少1.3亿吨。

再加上中国食品工业发达,喝的白酒,吃的辣条和各种面食都是以粮食为原料,工业粮消费量也不低。

2015年《我国粮食供求及“十三五”时期趋势预测》显示,2015年中国消费谷物5.46亿吨,口粮消费2.6亿吨,占比47.6%;饲料用粮1.54亿吨,占比28.2%;工业用粮1.22亿吨,占比22.3%。其余的是种子用粮等。

2019年中国谷物产量6.15亿吨,按照以上比例来算,口粮2.92亿吨,饲料粮1.73亿吨,工业用粮1.37亿吨。

2019年印度谷物产量3.24亿吨,他们的口粮消耗比我国略少,饲料粮和工业用量远远不如,3亿多吨粮食勉强够吃,还能出口上千万吨,出口的主要是大米,出口额达到67亿美元。

尽管印度戴着“粮食出口大国”这个帽子,但有一点是举世皆知的,那就是印度的饥饿状况非常严重。

▲2020年的全球饥饿指数,共有107个发展中国家参与评估,印度排在第94位,和一些经常闹饥荒的非洲穷国同一水平。印度5岁以下儿童营养不良发生率33.4%,5岁以下儿童消瘦发生率17%,总人口营养不良发生率14%。

▲而中国属于最轻微的那一级别。

为什么印度国内这么多人食不果腹,却要大量出口粮食呢?

因为印度是土地私有制,大部分土地被地主控制,地主不会怜悯穷人,他们只想着赚钱,国际上粮食价格更高,当然是出口粮食赚外汇,贫民的死活他们根本不考虑。

印度的气候也影响了粮食生产。

印度大部分地区是热带季风气候,分为雨旱两季,6-9月为雨季,降水量可达全年的60-90%,印度缺乏拦蓄设施,雨季的降水有80%会流入大海或者因高温蒸发掉,过度或不合时宜的季风降雨也会破坏农作物。印度几乎所有地区都容易发生洪水,过去几十年来,极端降水事件在印度中部变得越来越频繁,同时气温也在上升。每年夏季的热浪经常造成数千人死亡。等到旱季到来,降水减少,雨季的水没有存下来,导致水不够用,易发旱灾和蝗灾。

印度的缺水状况比中国更严重,2017年中国人均水资源量2030立方米,印度人均水资源量为1080立方米。2017年印度淡水抽取量6475亿立方米,中国淡水抽取量5918亿立方米。

1961年时,印度谷物单产为0.9吨/公顷,中国为1.2吨/公顷。1970年印度谷物单产只有1.1吨/公顷,中国为2.1吨/公顷。2000年印度谷物单产2.3吨/公顷,中国5吨/公顷。2019年印度谷物单产仍只有3.4吨/公顷,中国6.3吨/公顷。

印度的粮食生产受到气温高、蒸发强烈、降水过于集中、有明显旱季和降水变率大等自然因素,以及水利设施不完善和农业技术低等人为因素的影响,粮食产量比不上中国,只能勒紧裤腰带、管住嘴巴,以低生活水平来缓解粮食紧缺,好在印度人大部分信仰印度教,不爱吃肉喝酒,为印度节省了不少的饲料粮和工业粮。土地私有制的存在,使得印度国内忍饥挨饿,却在大量出口粮食,形成“饥饿出口”的怪象。

印度是不是用290万平方公里的面积养活了12亿人,为什么会这样?

这是一个很好的问题,值得我们好好讨论和思考。

粮食问题是一个关系到国家战略安全的问题。

印度粮食自给率接近100%,每年还能出口1000万吨大米。相比之下,中国粮食自给率不到90%,相当于有一亿多人的粮食缺口,是全球最大粮食进口国。

这是值得我们向印度学习的地方。

为何印度能养活这么多人口呢?

首先,印度地形平坦,耕地多。印度相比我国面积小,但并不意味着耕地少,印度由于地势比中国平坦,基本都是适合耕作的平原和海拔不高的高原,一个恒河平原面积就有75万平方公里!

比长江中下游平原的两倍还多。

印度的耕地面积大约为1.6亿公顷。其中平原约占总面积的40%,山地占25%,高原占1/3,而这些山地和高原的海拔大部分都不超过1000米,在热带季风气候以及适宜农业生产的冲积土和热带黑土等条件的配合下,以至于大部分的土地都可供农业利用,其农作物一年四季均可生长,因此印度有着得天独厚的自然条件。”

印度的耕地面积超过中国的!放在全球也是仅次于美国!其耕地面积超过国土面积的50%,这个比例在世界也算很高。

其次,印度降水比较多,热量充足。印度由于北部受青藏高原阻挡,热量比同纬度地区高,大部分处于热带季风气候,其热带季风气候竟然奇迹般地推进到北纬30多度,是世界热带的最北端,同时印度受季风影响降水量也不小,因此粮食的产量比较高,其东北部的乞拉朋齐是全球降雨最高的地方,年降水量高达一万多毫米。有了降水,有了热量,粮食产量当然高。

另外印度人吃肉较少,饲料消耗粮食少。苹果乔帮主就是年轻时候在印度待过一段时间,之后变成终生素食主义者。

印度人有吃素传统(印度教徒不吃牛肉,而牛是粮食转化率很低的动物,一斤牛肉需要投入十几斤粮食),另一方面印度经济比较落后,肉食比例低,因此对饲料用粮消耗较少。同时印度三面环海,渔业捕捞量很大,能够提供很大一部分肉食。

中国如果粮食都用作口粮,中国每年的6亿多吨是吃不完的。

那问题来了?

中国作为全球粮食最大的进口国,农村大量土地却荒废长野草;这是袁隆平的痛心。

这就是当前中国农村现状。在我国工业、新兴产业的飞速发展的同时,农业发展缺陷入了困境。

农村大量土地荒废问题,需要高度引起重视,找出有效的解决方案。

国家还应该继续大力支持和鼓励农民种植粮食的积极性,多给农民一些补贴政策。

粮食问题不光是国家战略安全的问题,也是中国最重要的民生问题之一,关系到6亿农民生活质量问题,就如总理所说,6亿人口月收入才1000元左右,才刚刚解决温饱。

美国是世界老大,毫不夸张的说美国是世界上第一农业强国,这是值得我们好好学习和追赶的地方。

中国农民都富裕了,中国才真正强大!

大家怎么看?

条友讨论,转发!

印度是不是用290万平方公里的面积养活了12亿人,为什么会这样?

印度的面积虽然只有我国三分之一不到,养活了 13亿多人。印度属于农业大国,重视发展农业。是亚热带气候,雨量充沛,适应农作物生长,可耕种面积约占全球的10%,比我国多不少。农作物一年二熟或三熟,还有大量粮食出口。这就是印度290万平方公里养活了13亿多人的原因!

印度是不是用290万平方公里的面积养活了12亿人,为什么会这样?

印度有限国土能养活庞大的人口并不奇怪。

印度拥有24亿亩耕地,不仅土地肥沃,而且热带季风气候适宜,一年四季都可以耕种。

对比中国,可耕种土地只有20亿亩(耕地红线面积18亿亩),中国西北耕地荒漠沙化严重,只能耕种一季。

中国尚能养活14亿人口,印度当然能养活13亿人口。不仅能够养活,印度还能保留住庞大的野生动物群生存空间,让大象、老虎、鳄鱼、鹿子、秃鹫群等活着。还能保证庞大的印度“神牛”自由自在活着,不会被印度人屠戮入食。

印度能养活庞大人口的另一个原因;是只能确保人民不会饿肚子,不用保障提供适宜的生活环境。印度人口密集,重叠在大中城市,拥挤在贫民窟。印度不用确保空气新鲜、饮水清洁、交通便利、公共卫生设施齐备(例如,不用家家户户拥有冲水厕所)。

若印度人的生活质量要普遍达到中等国家水准,则印度的土地环境资源根本不能支撑。

印度雄心勃勃要申办2032年夏季奥运会。国际奥委会不假思索就直接拒绝了。因为印度的人居环境实在糟糕!已不用考察论证,至少在2032年无法明显改善。在这样的环境里无法保障运动员的身体健康,更出不了运动好成绩。

印度是不是用290万平方公里的面积养活了12亿人,为什么会这样?

12亿是十年前的数据了,目前印度人口已经达到13亿。总体而言,印度确实用在290万平方公里的土地上养活了13亿人,这是个不错的成绩,具体原因可做如下分析。

“绿色革命”解决了印度的温饱问题上世纪80年代,印度发动了一场名为“绿色革命”的农业发展计划,加大了农业的投入,提高了农业的单产,基本解决了印度人口的温饱问题。

可耕地面积高于中国印度除了北部喜马拉雅山地,中部恒河平原与南部德干高原分布着广阔的可耕地,总面积还要高于我国的18亿亩耕地,即便单产低于中国也能解决印度人口的吃饭问题。

气候资源优势印度地处热带季风气候区,高温、多雨,有利于农作物的生长,即便是自然生长也有不错的单产。与此同时,热带季风气候区的物种丰富程度远高于我国大部分领土所处的温带地区,可食用动植物丰富。

总而言之,印度能在290平方公里的土地上养活13亿人口,有自然禀赋的原因,也有政府改革的因素,也算是一个不小的成就了,至少印度国内是可以吹嘘一番了。

印度是不是用290万平方公里的面积养活了12亿人,为什么会这样?

南亚国家印度是一个矛盾的两面性极致的国家。

用290万平方公里的面积养活了12亿人口,粮食还有很多出口。

其一是地理位置优越、土地可耕面积大、土地肥沃,亚热带气候适宜农作物生长。

其二是农业生产技术水平并不落后,科学家获诺贝尔奖得主较多。

其三是信仰素食主义者众多,以素食为尚。粮食消费少。

内容仅供参考,如果您需解决具体问题(尤其法律、医学等领域),建议您详细咨询相关领域专业人士。

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请与我们联系,我们将及时删除。