如果在可可西里迷路了,在快饿死的情况下,吃一只藏羚羊犯法吗?

首先,未经许可进入可可西里是违法行为,将追究责任。

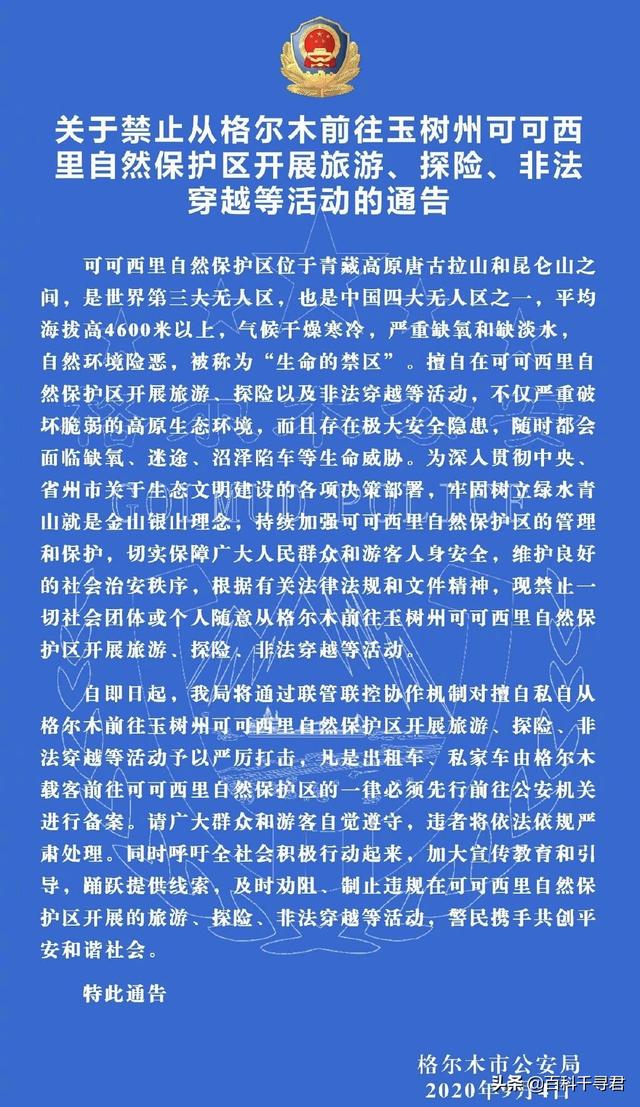

2017年青海可可西里国家级自然保护区发布公告,禁止一切单位或个人随意进入保护区开展非法穿越活动。2020年9月青海格尔木市公安局发布通告,禁止游客从格尔木前往可可西里自然保护区开展旅游、探险、穿越等活动,违者将受到处罚。

前几天刚出的新闻《10人非法穿越可可西里被处罚》,每人罚了3000元。

如果在相关部门备案,获得合法进入可可西里的资格,结果在里面迷路了,没有食物,快饿死了,想抓藏羚羊吃,可以吗?法律规定是可以的,这叫“紧急避险”,但根据实际情况来讲,不现实,因为藏羚羊跑到贼快,连藏马熊都追不上,人不用枪根本抓不到。

可可西里的野生动物,要么跑得快,要么会飞,要么躲在洞里。而可可西里的自然条件恶劣至极,人类在里面迷路了,没有食物,基本就玩完了。教训有很多,有几个被称为“野外生存专家”或“探险大师”的人葬身在里面,去年有个女大学生独自跑进去结果死在里面。可可西里就不是人类该去的地方,还是把那里留给野生动物吧。

如果你只是想举这个例子来问“危急情况下可不可以吃国家保护动物?”这是可以的。

《刑法》第二十一条【紧急避险】:为了使国家、公共利益、本人或者他人的人身、财产和其他权利免受正在发生的危险,不得已采取的紧急避险行为,造成损害的,不负刑事责任。

紧急避险超过必要限度造成不应有的损害的,应当负刑事责任,但是应当减轻或者免除处罚。

注意这“不得已”三个字,就是实在没有其他办法了,只能吃保护动物才能活下去,那吃了就没问题,但是不能“超过必要限度”,吃一只就能保命了,结果觉得味道不错,又吃了一只,那就要负刑事责任了,但是也会从轻处罚。

罗翔就讲解过紧急避险这一条款,他说:“20天没吃没喝下雪,我就穿着一件短袖,我快冻死了,见熊猫杀熊猫,见东北虎杀东北虎,见金丝猴吃金丝猴,一天吃一只。人命和熊猫命哪个更重要,当然是人命了!”

我翻了一下《国家重点保护野生动物名录》,看看哪些比较好抓。有约30种灵长类,这些家伙上蹿下跳得不好抓;3种穿山甲,极其稀少,遇不到;食肉目动物,犬科、猫科、熊科、鼬科、灵猫科、大熊猫、小熊猫等,要么抓不到,要么惹不起,搞不好被反杀了;奇蹄目和偶蹄目跑得快,不好抓,如果运气不好遇到了羚牛,还可能被顶死;鲸豚生活在水里,遇不到也抓不到;爬行类和两栖类无法充饥,搞不好还会被毒死;鸟类比如鹧鸪类、雉类、雁类,可以尝试用石头砸,或者学贝爷设陷阱抓,但是抓到的机会也很渺茫。

绝大多数现代人都没有在野外生存的能力,这些保护动物就是乖乖躺在面前,都不一定能吃得了它们。所以不要在没有把握的情况下去人迹罕至的地方冒险,不要让自己身处险境。

如果在可可西里迷路了,在快饿死的情况下,吃一只藏羚羊犯法吗?

不犯法,可以吃,如果吃完了一只,还没走出来,抓到第二只了,继续吃,别说遇到藏羚羊,在快要饿死的时候,吃大熊猫都没事,只要你能活着回来就好。这种情况完全符合刑法里规定的紧急避险,你的生命法益,除了不高于其他的人,绝对高于藏羚羊大熊猫等其他动物!

如果在可可西里迷路了,在快饿死的情况下,吃一只藏羚羊犯法吗?

犯法。如果迷路了,在找不到吃的和救援的情况下还是吃一只吧,这样的后果能促使保护藏羚羊组织快速找到你,还能解决你吃饭的问题。

如果在可可西里迷路了,在快饿死的情况下,吃一只藏羚羊犯法吗?

一、孩子,在荒无人烟的可可西你即将饿死的情况下,是不可能捕获并杀得了一只藏羚羊的,所以你要吃藏羚羊肉自救,至多只能找被野兽或凶禽吃剩下的羚羊尸体,这还得靠上苍开恩与自身非凡的运气。这种情况你不犯法。

二、孩子,如果你有枪,你用枪用武器射杀藏羚羊,你不论说什么,别人都不会相信你是为延续自己生命而为。谁让你带枪闯入保护区?枪从何而来?法律虽有赦免条款,但不会让一个不带2斤干粮而带上十斤枪的人轻易逃脱制裁。

三、孩子,假若你无望了,你就大义凛然点吧,来于尘埃归于黄土,死人是免于法律追责的。

如果在可可西里迷路了,在快饿死的情况下,吃一只藏羚羊犯法吗?

根据《刑法》第21条第1款的规定:为了使国家、公共利益、本人或者他人的人身、财产和其他权利免受正在发生的危险,不得已采取的紧急避险行为,造成损害的,不负刑事责任。由于紧急避险的特点是为了保护较大合法利益,而不得不损害另一较小的合法利益,是行为人在不得已的情况下所采取的紧急措施,行为人在主观上没有过错,是一种有益于社会的合法行为,因此法律规定,不负刑事责任。人命大于羚羊命,所以符合。不过在司法实践中,你还是先会被刑拘,然后请个好律师帮你辩护。

如果在可可西里迷路了,在快饿死的情况下,吃一只藏羚羊犯法吗?

根据紧急避险法,来说,你不用担负刑事责任的。就算是你把国家一级保护动物,滚滚给吃了,你也不违法的。毕竟法律是以人为本的。关键是在你处于极度饥俄的状态下或者身体虚弱下,怎么能够抓到藏羚羊呢?

内容仅供参考,如果您需解决具体问题(尤其法律、医学等领域),建议您详细咨询相关领域专业人士。

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请与我们联系,我们将及时删除。