有个人冒死从菲律宾偷了一根藤回来,救活三亿中国人,是真的吗?

是假的。

一看问题就知道,是陈振龙引入甘薯这件事,陈振龙引入甘薯是真的,养活三亿中国人是假的!而且假的很离谱,一看就知道是假的,是自媒体夸大其词的说法,甘薯对中国的贡献在网上被严重夸大了。另外,陈振龙不是将甘薯引入中国的第一人。

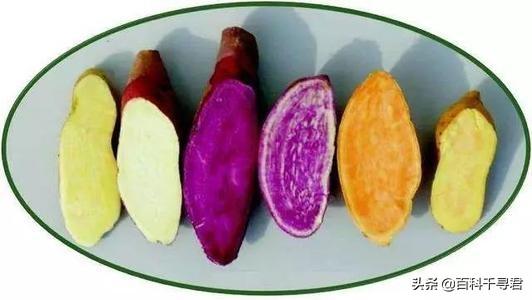

先来讲讲甘薯、番薯、白薯、红薯、紫薯的区别,这些名称都是指甘薯,有的是别称,有的是品种。

甘薯(Ipomoea batatas),是这一物种的正式中文名称,俗称有番薯、地瓜、红苕、苕等,各地区还有很多地方俗名,不胜枚举。通常来说,白肉甘薯称为白薯,淀粉含量很高,口感很面;黄肉甘薯称为红薯,糖含量高,甜度大,胡萝卜素含量高,街边烤着卖的就是这一种;紫肉甘薯被称为紫薯,花青素含量高。

▲关于陈振龙引进甘薯的文章网上铺天盖地都是,都是一个模板里写出来的,题目大致不差,内容更是千篇一律,都是狂吹甘薯的作用,有的说甘薯解决了饥荒,拯救了上亿人;有的说甘薯使中国人口暴涨到3亿;有的说甘薯创造了康乾盛世……反正使劲吹就完了。

▲有的文章里居然还把陈振龙比作“明朝袁隆平”,这可真是太无语了。

陈振龙并不是第一个将甘薯引入中国的人,早在16世纪中期甘薯就进入了中国。明代的《闽书》和《农政全书》都有记载。

16世纪60年代云南就已经种植甘薯了,李元阳所著的《大理府志》(1563年)和《云南通志》(1574年)里就记录云南省9个府和州已经种植甘薯,他称之为“紫蓣”。

1582年,广东东莞人陈益从越南将甘薯引入广东,《东莞县志·物产·薯》中有记载。还有种说法是广东吴川人林怀兰将甘薯引入广东,见于《辞源》。

1593年5月,福建长乐县华侨陈振龙将甘薯藤从吕宋(菲律宾北部)带回福建福州,《金薯传习录》中有记载。

所以我国最早种植甘薯的省份是云南省,甘薯传入中国有三条线路。

一是葡萄牙人从美洲传到缅甸,再传入中国云南,引入者不详。

二是葡萄牙人传到越南,广东人陈益或林怀兰从越南引入广东。

三是西班牙人从美洲传到菲律宾,福州人陈振龙从菲律宾引入中国福建。

所以,陈益或者林怀兰引入甘薯的时间比陈振龙更早,但由于陈振龙对甘薯在中国的种植推广贡献较大,因此名气最大。

虽然陈振龙被称为“甘薯之父”,但甘薯并不是他最先引入中国的。而且甘薯对明清农业的贡献也被严重夸大了。甘薯在明清时期的种植面积不大,亩产量和总产量不高,并不是普遍的农作物,在一小部分地区,甘薯充当备荒食物拯救了一些人,但对于整个中国来说,贡献不大。

甘薯含水量很高,统计局规定以鲜薯20%重量折算产量,5斤鲜薯才能抵1斤粮食。甘薯营养价值也远低于谷物粮食,但甘薯吃多了会产生大量胃酸,使人胀气,有强烈的饱腹感,在艰难时期可以充当口粮,在风调雨顺、粮食丰收的时期,没人愿意天天吃甘薯。

明清时期甘薯的种植面积不大,并非所有人都能吃上甘薯。

明清时期,中国的主要粮食作物是麦、粟米、水稻和高粱。乾隆曾下令将番薯作为华北的备荒食品进行推广种植,还下令将农学家陆耀编纂的《甘薯录》推广到华北,但是甘薯依旧没能取代谷物粮食的地位。

复旦大学中国历史地理研究所教授侯杨方的文章《美洲作物造就了康乾盛世?》表明:1914-1918年,玉米与薯类(包括番薯、土豆和芋头等在内)种植面积占全国耕地总面积的7.2%,两者合计的产量占粮食总产量约为7.67%;1920年代,玉米和薯类的产量合计也只占全国粮食产量的9%……吴慧估计,清中期(乾隆末嘉庆年间)这两种作物的产量合计仅占全国粮食产量的4.63%,而且可能偏高(如果单算甘薯的话,在清中期可能占粮食总产量的2%都不到)。

假定玉米、番薯和土豆全部(实际只有部分)作为口粮,那么它们对中国人口的增长作用也极为有限,养活中国数亿人口的仍然是传统谷物粮食。直到1957年,玉米和薯类的种植面积也不到全国粮食种植面积的20%。按照《中国统计年鉴》显示,2019年薯类种植面积只占农作物种植面积的4.3%。

所以,“甘薯拯救上亿中国人”、“甘薯养活3亿人”、“甘薯使清朝人口暴涨”、“甘薯开创康乾盛世”都是夸大其词的说法。

有个人冒死从菲律宾偷了一根藤回来,救活三亿中国人,是真的吗?

是真的,红薯藤

有个人冒死从菲律宾偷了一根藤回来,救活三亿中国人,是真的吗?

我也第一次听说,难怪我们福建人喜欢吃地瓜粥,地瓜叶炒了吃也美味

内容仅供参考,如果您需解决具体问题(尤其法律、医学等领域),建议您详细咨询相关领域专业人士。

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请与我们联系,我们将及时删除。