为啥不从贝加尔湖调水来用?科学角度来讲现实吗?

当然不现实,无论从哪方面来讲都不现实,也只有不懂地理的幻想家敢提个这个设想。

我国最缺水的地方是华北,大多数人总盯着新疆看,目标都搞错了。

如何把贝加尔湖的水调到华北?

不正经的回答:

把贝加尔湖的水调到华北只需要三步。

第一步:地图开疆,拿出一张亚洲地图,把贝加尔湖划入我国的疆域里,顺便把外蒙也划进来。

第二步:拿笔在贝加尔湖到华北平原之间画出一条引水渠。

第三步:把地图北极那一端抬高,把南极那一端放低,这样一来贝加尔湖的水就能依靠重力流到华北了。

以上纯属开玩笑,来个正经的回答。

贝加尔湖的水调来华北难度极大,成本极高,根本不可能实现,还不如发展海水淡化技术。理由主要有以下几点。

1、贝加尔湖目前不在我国境内,这是无法改变的硬伤,说再多都没用。俄对贝加尔湖附近的活动非常敏感,石油管道线路“安大线”都曾被叫停,后改为从贝加尔湖北部绕过。

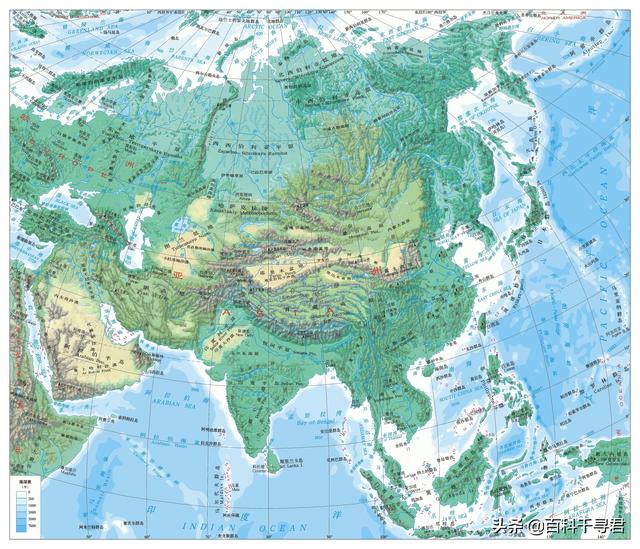

2、长城以北的亚洲地形整形南高北低,所以西伯利亚的河流都向北注入北冰洋。贝加尔湖与华北的直线距离超过1500公里,中间隔着广阔高耸的蒙古高原,贝加尔湖湖面海拔455米,蒙古高原平均海拔超过1500米,高差太大,水无法自流,工程难度极高,建造扬水设施耗费巨大,找来1万个王多鱼都没用。可能有人会说“能不能绕过蒙古高原,从东北那边过来”,但贝加尔湖不在我国境内,前提条件都不具备,不管从哪来都没用。

3、沿途要经过沙漠和荒漠地带,蒸发量大,水资源损耗多,而且沙尘暴频繁,水质无法保证。

4、贝加尔湖封冻期长,每年有长达5个月的结冰期,冰层厚度达1米。

5、贝加尔湖地区地震频繁。

6、贝加尔湖有全世界河流湖泊淡水总量的20%,但外流量每年只有50亿立方米,如果取水超过了这个数量,贝加尔湖的水位就会下降,造成生态破坏。

……

所以,尽管贝加尔湖淡水储量巨大,但实在打不了它的主意。

2005年5月一则“贝加尔湖引水项目俄方正与水利部磋商”的新闻出现在网络上,引发轰动,最后证实是假新闻,《北京市民有望喝上贝加尔湖水》登上“2005年十大科技骗局”榜。

西伯利亚淡水资源非常丰富,仅鄂毕河、叶尼塞河、勒拿河的年径流量总和就超过15000亿立方米。SL自然不甘心其全部流入北冰洋,一直有从西伯利亚向中亚调水的计划,但没有开工,最后被地图头给否决了。如果SL的“东水西调”能够开工,恐怕会提前解体。

为啥不从贝加尔湖调水来用?科学角度来讲现实吗?

因为大家的脑子都没啥问题。

作为世界上最深的湖泊,平均水深730米的贝加尔湖,储水量高达23600立方千米,占到了全球地表液态淡水总量的20%以上,是名副其实的淡水宝库。相比之下,我国所有湖泊的总储水量不过700立方千米,即便加上所有地表径流的水量,其总量也不过3000立方千米,远无法和贝加尔湖相比。

更令人嫉妒的是,因为贝加尔湖地区人迹罕至,所以几乎没有污染的贝加尔湖水质纯净,能够直接饮用。

而这样的淡水宝库,竟然地处人迹罕至的西伯利亚,实在是暴殄天物。毕竟相比之下,作为俄罗斯邻国的我们却时常因为缺水而发愁,尤其是华北地区。

那么,既然有市场有需求,为什么不能从贝加尔湖调水来用呢?静夜史认为主要存在以下几方面原因:

1、主权归属

贝加尔湖调水最大的问题在于,它是俄罗斯的湖。

虽然唐朝、元朝和清朝都曾将贝加尔湖的全部或一部纳入过版图,但经过一系列历史事件的纵横捭阖,今天的贝加尔湖早已是俄罗斯的领土。

而跨国籍调水,从来都是一件麻烦的国际事件,更何况还要途径蒙古这个第三国。

虽然鉴于美国等西方国家这个共同的敌人,当前的我们和俄罗斯选择了抱团取暖,但这种国家层面的互利共赢并不代表两国所谓源远流长的友谊。事实上,因为上百年的领土争夺,时至今日俄罗斯依然对我们有着极强的提防心理,甚至俄罗斯民间整体都是排斥我们的。

再加上俄罗斯数百年来形成的“大俄罗斯”主义傲慢,这就更注定了从贝加尔湖调水这个事,并不那么容易成。

2、地理难度

都说人往高处走,水往低处流,如果贝加尔湖的海拔高度远高于华北,那么从贝加尔湖调水是完全没有问题的。

但现实情况是,西伯利亚的整体地形自南向北倾斜,几乎所有河流都自南向北注入北冰洋。在贝加尔湖和华北之间,是风吹草低现牛羊的蒙古高原,平均海拔为1580多米,远高于贝加尔湖湖面455米的海拔高度。

这样的高差,意味着想要将贝加尔湖地区的水引到华北,首先需要将贝加尔湖的水至少提升1000米,这无疑是一项几乎不可能完成的任务。

而除了高,最大的问题还在于距离太远。即便从贝加尔湖的最南端,到最缺水的京津地区,其直线距离也高达1500多公里,远远超出从丹江口调水入京的900多公里距离。

而如果绕过蒙古高原经东北调水南下,问题似乎更多。因为在北半球,纬度越高气候越寒冷,即便能解决所谓的高差和距离问题,那么冬季河流结冰的问题也令人无语凝噎。

话说,能经东北调水,为何不直接从松花江取水?

3、成本问题

虽然跨区域调水是国家层面的宏观战略,但却并不完全是公益工程,也就是说,这是需要考虑成本的。

而因为贝加尔湖调水无论直线还是曲线都是山高路远,所以运输成本必然居高不下,用“水比油贵”来形容都不过分。

事实上,今日南水北调的水,如果抛去地方政府的补贴,那么这个淡水的价格已经超出了本地地下水价格的两倍,而且口感还不如地下水。

虽然贝加尔湖的水质和口感都很出色,但经历了数千公里的奔波必然是大打折扣。而如果没有市场优势也就是价格优势,那么贝加尔湖调水工程就只能是骑虎难下。

概括起来,因为水是生命之源,所以解决水的问题也是很多人高度关心的民生问题。但从贝加尔湖调水的事,不仅不合适,而且还有点儿愚蠢。

多有疏漏,烦请斧正。

我是静夜史,期待您的关注。

为啥不从贝加尔湖调水来用?科学角度来讲现实吗?

此问题猛然一看,根本实现不了,因为贝加尔湖当前已经不属于我国,调水涉及到国与国资源问题,相信这也是绝大多数人的想法。但换一个角度考虑,如果将淡水看作是紧缺资源、必备能源,从贝加尔湖调水至我国也未尝不可,因为石油、天然气都可以通过管道输送至我国,水资源调取照样可行,花钱罢了。而且,当前中俄石油天然气管道,恰恰也经过贝加尔湖地区,管道线路可以用作调水线路参考,只不过水属于可循环资源,当前淡水资源还没有上升到石油、天然气那般重要。

关于贝加尔湖曾经属于我国的历史,我们不作过多赘述, 此问题单纯根据现状,从科学角度讲一下从贝加尔湖调水的可能性。贝加尔湖是欧亚大陆最大的淡水湖,也是世界淡水资源含量最高的淡水湖,整个湖泊淡水资源占地球不冻淡水资源的20%,占俄罗斯淡水总量的85%,比北美五大湖加起来的淡水量还要高,总蓄水量几乎是我国淡水总量的8倍。而如此大规模的淡水,因为湖泊所处东西伯利亚南部,人口并不稠密,用水量不高,所以未来真的不排除作为资源输出的可能。

从贝加尔湖调水的线路无非两条,一条是从贝加尔湖南岸,直接跨越蒙古国,进入我国内蒙、宁夏、甘肃等地区,进而缓解最缺水的西北,此条线路全长1200公里左右,与我国南水北调东线长度相仿。但因为贝加尔湖向南,距离蒙古国边境只有一百多公里,所以此线路大部分在蒙古国,单纯输水至我国不太可能,毕竟蒙古国也是缺水国家,想经过而不被分羹不太现实。而且,沿途需要跨越的蒙古高原,平均海拔超过1200米,比贝加尔湖南岸海拔500米,整整高出了700米,跨越海拔比较高,需要在蒙古境内建设大型水利中转工程,所以此线路中俄蒙三方较为现实。

另一条线路,与当前中俄石油天然气管道走向类似,先从贝加尔湖往东,绕过外蒙古,然后在中俄边界处进入内蒙古北部,紧接着南下跨越燕山山脉,最终输水至华北地区。此线路不牵扯第三方,自主决断权更好,但次线路也比较鸡肋,因为我国南水北调东线、中线,全都调水至华北, 华北城市用水短缺已经得到缓解,且未来二期、三期工程还会加大调水量,没必要高投资从国外调水,除非如开始所说,淡水资源已经变成地球稀缺资源,我们自己的南水北调已经发挥不了作用,但这种情况可能性几乎为零。

当然,以上仅仅是从线路上的分析,实际操作过程中,会有诸多问题,比如最典型的北方冬季结冰。贝加尔湖地处高纬度的西伯利亚,是全球最冷的地区之一,每年冬季零下30度很常见,贝加尔湖的冰层厚度可超过一米,结冰期超过5个月,如何保证输水线路正常运作,将是非常大的难题。虽然我国南水北调线路冬季也会有结冰现象,但冰层不厚,冰层下面的水照常流动,且有防冻、除冰设备辅助,但这些用在绝对寒冷的贝加尔湖周边很难发挥作用,想要不结冰,只能进行更大规模的投资。

总结:仅从科学角度讲,从贝加尔湖调水是可以设计的,前提是资金到位,但投入与回报不成正比时,工程不现实。另外,我国水资源虽然不丰富,但还没有上升到需要从国外买水的程度,所以此问题仅仅是假设。

欢迎点击关注,留言一起探讨。

为啥不从贝加尔湖调水来用?科学角度来讲现实吗?

开门见山,无论是技术角度还是现实角度,从贝加尔湖调水都不可能

贝加尔湖是世界上容积最大的淡水湖,淡水总储备达23.6万亿立方米,是南极洲之外所有淡水储量的1/5,远超我国的淡水总量。

对此有人提议从贝加尔湖引水到华北地区,已解决华北地区的干旱问题。

关于这个设想,绝对是不可能的,即便是“一切皆有可能”的耐克,遇到这件事也没办法。首先俄罗斯就不同意,你给钱人家也不干。

其次从技术角度考虑,这件事也很不靠谱。

贝加尔湖地处西伯利亚的最南部,看似与华北相距不远,但实际上贝加尔湖距离华北地区非常遥远,贝加尔湖到北京的距离远超长江到北京的距离。

(南水北调中线工程的起点是位于湖北的丹江口水库,这里距离北京的直线距离是900多公里,而贝加尔湖南段距离北京的直线距离是1500多公里,后者在距离上就多出了600多公里)

直线距离尚且如此遥远,若是修建引水渠,实际的施工长度要远大于1500公里,并且还要征得蒙古国的同意,否则还要绕道东北,距离更远。

而即便是蒙古国同意借道,施工难度也不是一般的大。因为贝加尔湖的海拔只有455米,而蒙古高原的平均海拔是1580米,一下子就拔高了1100米!

1100米什么概念?世界上最高的迪拜塔才828米,华北地区的平均海拔才50米,1100米都快赶山泰山主峰玉皇顶了!

试想,每年都要把几十亿立方米的水送上1100米的高原,这个技术难度太大了。并且就算是克服了技术问题,运输费用也绝对是个天文数字,而这些钱都是要算到水费里的,到时候估计没几个人能喝得起从贝加尔湖运来的水。

(贝加尔湖南面是蒙古高原,想翻过去很不容易)

那么蒙古高原能不能绕过去呢?

答案是可以绕过去的。但是即便绕过去也没有意义。

因为整个西伯利亚的地形都是南高北低,以贝加尔湖为起点,只要往南走都得爬坡,怎么绕都内爬坡,至少也得爬个七八百米,所以绕不绕意义不大,还徒增建设距离。

此外,贝加尔湖所在的地区是寒冷的西伯利亚,冬季是要结冰的,结冰后还怎么运水啊?难道先把水烧化了再运输?

但问题是整个调水路线的温度都很冷啊!连黑龙江、松花江这样的大河都给冻住了,跟别说一条引水水渠了。

(冬季的贝加尔湖,千里冰封)

总的来说,从贝加尔湖引水的想法是非常不切实际的,简直就是异想天开。虽然社会的发展需要一些“异想天开”,但大多数的异想天开还是很不靠谱的。

为啥不从贝加尔湖调水来用?科学角度来讲现实吗?

从科学角度来讲,为什么不从贝加尔湖调水来用,抛开国际因素,俄罗斯愿意不愿意咱先不考虑,要从调水水源储量,合适的调水线路,调水成本,以及我们国内需求等这些方面,来谈谈适不适合调水。

首先谈谈水源地蓄水量,贝加尔湖是世界上最深的湖泊,蓄水量高达23600立方千米,占到了全球地表液态淡水总量的20% 以上,这个体积相当于北美五大湖的总量,最低点位于海平面以下1219米,这么深的湖,很显然是由于地壳下陷形成的,这么高的蓄水量对调水水源地来说,可以认为是取之不竭,用之不完的,贝加尔湖水质还好,达到饮用水级别,非常适合做为调水水源。

从我们国家调水需求来看,目前最缺水的地方就是华北平原上的京津冀地区,近三十多年来,降水量持续减少,加之这里有两大直辖市,人口近4000万,还有省会等一级城市,人口总数达3亿左右,对水的消耗是越来越大,目前地下水开采超量,每年需补水70~80亿吨,因为缺水已严重影响了这里的工农业生产,河北省经济发展受到了很大影响,同时生态环境也在进一步恶化。

为了解决华北平原的缺水问题,国家投资千亿修建了南水北调工程,但每年引水量只是50多亿立方米,这对于华北平原来说,依然是杯水车薪,没有从根本上解决华北平原的缺水问题。汉江是一条季节性河流,冬春季为枯水期,调水量受到很大限制,需要从多渠道筹措引水。

广大的西北地区占我国国土面积的四分之一,由于深居内陆,降水量较少,多是沙漠、荒漠景观。这里人烟稀少,土地荒芜,土地后备储藏量大,因为缺水,生产力还没有完全释放出来。西部地区又是我国实施一带一路建设和发展的必经之地,对于西部地区发展提出了更高的要求,从目前来看,综合我们国家的国力,西部开发势在必行、迫在眉睫。

西部地区对水的渴望超出了我们国家的任何一个地区,近几年关于解决西部地区调水问题,是一个热门话题,近期讨论的“引藏水入疆”引起了众议,因为调水线路长,长达6000多公里,投资高达6000~8000多亿,又涉及到复杂的地缘政治关系,风险又大,调水成本这么高,工程一直没有启动,西部地区缺水问题一直缺乏好的对策。

目前西北、华北地区是我国最缺水的地区,凝神北望,贝加尔湖却是最好的引水源。

如果从贝加尔湖引水至新疆的罗布泊,全长2500公里左右,需要穿过蒙古和俄罗斯两国境内,相比较“引藏水入疆”,路程少了接近3500公里,可以节约一大笔开支,沿线多是荒芜的戈壁滩,人口迁移量少,还没有占用多少耕地,这与丹江口水库南水北调工程相比,还具有优势。

从工程难度来看,引藏水入疆沿线多是第一大阶梯边缘,这里断裂带较大,常常发生一些级别较大的地震。这对引水工程来说,风险很大,而从贝加尔湖引水,沿途有一些高山,穿过的地区大多是高原面,这里多是长期剥蚀风化的地表层,断裂带不多,地震较少,工程难度不大。

但是也存在一些问题,这条调水线路不能实现自流,很象我们东部京杭大运河引水一样,需要梯级抬高调水。贝加尔湖引水口处450米左右,罗布泊高程900米,2500多里提升了近450米,需要消耗很多的能源,当然蒙古高原上煤炭资源丰富,可以作为能源的接入口,这要协调两国的关系。

还有就是沿线人烟稀少,基础设施落后,后勤补给困难,这对于施工难度来说困难重重。这里的气候恶劣,常年低温,每年大致从10月至第二年的5月是冰冻期,长达8个月保温措施还要增加成本,当然如果通过地下管道或地下隧道,这个问题还是比较容易解决的,但沿途泵站管理难度较大,包含工作人员的给养,维护费用等,调水的成本难以接受。

即使俄罗斯、蒙古无条件允许我们调水,目前来看,我们还是解决不了上述这些问题,还只是停留在纸面的引水计划。

我们再看看引贝加尔湖水至华北平原,可以这样设计线路:纵向穿越蒙古高原,至河北省坝上高原,借助洋河水库,汇入桑干河,再至官厅水库,全长1700多公里,比南水北调多了300多公里,长度相差不大,如果隧道工程跑直线的话,距离还会缩短。

这条引水线路程还有一个致命的缺点是不能实现自流,洋河水库高程1300米,贝加尔湖450米,1700公里抬高了850米,我们可以算一笔帐,36吨水抬高一米需要耗1度电,36亿立方米需要36亿度电,抬高850米,需要850*36=30600亿度电,每度电0.5元,仅这笔费用就高达15000亿元,每吨水11.8元,这还不算渠道各种管理费用。

这个引水成本可以降低吗?我们用电价0.5元推算的,这个费用降低,水费也会降下来,但从综合性价比来看,这个调水我们可用不起。南水北调石家庄水价是5元钱(网友提供数据),我们还能接受,这是自流费用,如果加在贝加尔湖引水费用上,估计接近20元了。当一吨油比一吨水还便宜的时候,这桶水我们还是用得起。

上面是从科学角度来谈从贝加尔湖引水的问题,这里没有涉及复杂的地缘政治,对当地生态补偿还没有计入,只是单纯的引水,我们感觉还是接受不了,从目前来看,不适合从贝加尔湖引水,当然从长远来看,社会生产力提高,会有一些改变,也许那个时候引水就适宜了。

为啥不从贝加尔湖调水来用?科学角度来讲现实吗?

这个问题问的让人匪夷所思,根本没有回答的价值,但又不得不说两句。

还是老原则,先问是不是,再问为什么。

如果从贝加尔湖调水一事根本就不存在,又如何来回答为什么不调的原因?

若是不管问题是否存在,直接就问为什么,则会显得有些缺乏常识。

从贝加尔湖调水,往哪里调,若是往乌拉尔山一带调,则这事不用我们操心,俄罗斯自己会考虑这个问题。

若往国内某处调,算是怎么一回事,这人家的湖水,你说调就调,还真不把自己当外人看。再说了,我们缺水也没缺到这种程度吧。

贝加尔湖,位于东西伯利亚南部,属于俄罗斯西伯利亚联邦管区管辖,也就是说,这是俄罗斯的淡水资源。

我们想调取人家的淡水资源,那也得人家同意才行。

十多年前,确实有一则关于我国从贝加尔湖引水的消息,但消息早已被证实,那是一则彻头彻尾的假消息。

这则消息的产生,主要与贝加尔湖丰富的储水量和历史情况有关。

历史情况就不多说了,293年前中俄通过《恰克图条约》划定了中段边界,至此贝加尔湖地区成为俄领土。

目前,贝加尔湖在布里亚特共和国和伊尔库茨克州境内,前者是俄罗斯自治共和国,后者是俄一级行政区。

所以说,我们没有理由去调邻国的淡水资源为己所用,淡水资源对每个国家来说都很重要,岂能轻易给人。

贝加尔湖的面积有3万多平方公里,最大深度1637米,平均深度730米,在世界深湖排名中,贝加尔湖稳居第一。

贝加尔湖的总储水量有23.6万亿立方米,是亚欧大陆最大的淡水湖。

23.6万亿立方米是什么概念?我国的淡水资源总量为2.8万亿立方米,这个量级仅占贝加尔湖总储水量的12%。

贝加尔湖的储水量相当于鄱阳湖储水量的855倍、青海湖储水量的224倍,相当于长江干流23年的年径流量。

由此可知,贝加尔湖的淡水量确实很丰富,令不少人为之羡慕,但这是有主之湖,不是谁想调水就能调的。

我国的淡水总量仅次于巴西、俄罗斯和加拿大,排名世界第四,而人均水资源量却只有2300立方米,仅为世界平均水平的25%。

尽管我国人均水资源比较贫乏,但还没到需要从他国进行调水的程度。

只要能利用好黄河与长江的水资源,这种劣势便可弥补,黄河水资源的利用率要大大高于长江水资源。

长江的年径流量将近1万亿立方米,长江每年的用水量才2000亿立方米,为年径流量的五分之一。

由此可见,长江水资源在利用率上还是很大的空间可以拓展,提高长江水的利用率,便可缓解水资源不足的现状。

另外,青藏高原还有大量的淡水资源可以利用,雅鲁藏布江及其支流的水量也很丰富,年径流量有1360亿方。

而雅鲁藏布江每年用水才27亿方,利用率不足2%,全国缺水之地完全可以考虑从雅鲁藏布江来调水。

虽然说藏水东调或者藏水入疆工程量可能不小,但至少比从贝加尔湖调水要容易和靠谱一些,起码是自己的水。

从技术上讲,藏水东调或入疆的难度要远大于贝加尔湖水南下的难度,一个是海拔问题,另一个是协调问题。

贝加尔湖所在的东西伯利亚以南的海拔只有455米,而湖水南下必经的蒙古高原平均海拔有1580米。

1000多米的海拔差,如何把水从低处调到高处?贝加尔湖到京津一带有1700公里,但新疆最近处也超过1000公里。

只能打穿蒙古高原来调水,这不是一个异想天开的事情吗?国内的淡水资源尚且没有充分利用,怎能去垂涎别国的水资源?

贝加尔湖是俄罗斯的淡水湖,不是谁想调就调的,就这一条,处于幻想中的人便可以清醒了,科学分析不是建立在虚幻的基础上。

本不想回答,只因实在看不过去,全当是科普常识了,不靠谱的事情如何科学分析?

内容仅供参考,如果您需解决具体问题(尤其法律、医学等领域),建议您详细咨询相关领域专业人士。

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请与我们联系,我们将及时删除。