与大汉朝征战130余年的匈奴,起源于哪里,最后又去了哪里?

匈奴最后到底去了哪里?这个问题,一直是历史上的一个悬案,直到今天也没有被彻底解释清楚。不过目前公认的解释是,一部分匈奴人内迁中原,被中原民族同化融合了。另一部分则转移到了欧洲那边,同样和当地的民族融合了。

之所以会出现这样复杂的情况,主要是和匈奴的历史有关。

有关匈奴人的记载,最早出自于《史记》。按照《史记》所载,匈奴人的祖先是夏朝遗民。夏朝被商朝灭掉后,一部分夏朝人不愿意被商朝所统治,于是便向北逃亡,最后逃到了北方草原。到了草原上以后,这些夏朝遗民开始和草原上的一些游牧民族,相互融合,最后形成了匈奴民族。

另外,也有人说匈奴人是夏桀王的后裔。夏朝覆灭后,夏桀王被流放北方,最后被流放而死。而夏桀王的子孙后代,和当地的游牧民族相互通婚,最后形成了匈奴。

具体到底如何,因为年代太过久远,史料也比较少,所以至今仍是一个迷。但有一点我们可以确认,从很早很早以前开始,匈奴人就已经出现在草原上,逐水草而居。

再后来,匈奴人的文明,也开始逐渐发展。不过整体上来说,匈奴人的文明发展,要落后于南方的农耕文明。这其实也很正常,毕竟农耕文明有一个定居的地点,文明传承要更加容易。而游牧民族行踪不定,文明传承自然也要更难一些。就这样,上千年渐渐过去,历史来到了战国末期。

战国末期,中原地区已经被几个强大的诸侯国所统治。这些强大的诸侯国,无一不是战力彪悍,不管彼此之间的战争很夸张,对于匈奴的影响也很大。

作为游牧民族,匈奴人靠放牧为生。这种生活方式,稳定性比农耕文明更差。一旦下了大雪或者天气干旱,匈奴人就有被饿死的可能。只要出现这种情况,为了活下去,匈奴人就只能南下,去抢劫农耕文明。但是,随着几个诸侯国越来越强大,匈奴人想抢东西也越来越难。

为了更好地活下去,匈奴内部也开始同时整合。大部落兼并小部落,然后大家再一起去兼并其他游牧民族。在中原诸侯国强大起来的同时,北方的匈奴人,也开始越来越强大。

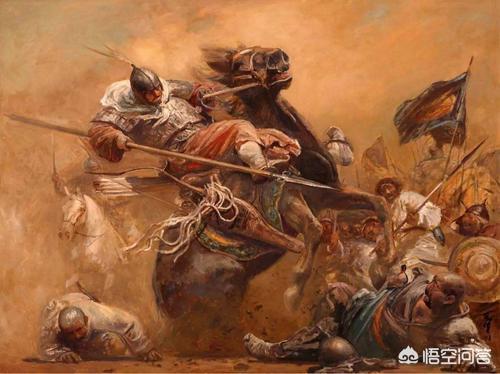

就在匈奴人逐渐强大的时候,中原这边,实力最为强大的秦国,开始逐渐统一天下。秦国统一天下后,中原地区已经没了敌人,唯有北方草原上的匈奴人,经常来骚扰内地,抢劫百姓。所以当时秦始皇下令,让蒙恬率领三十万秦朝大军北上,痛击匈奴,将匈奴人赶出了河套地区,赶到了更北方的草原上。

蒙恬的这次出击,通常也被认为是中原文明和草原游牧民族,整体较量的开始。在此之前,中原地区诸侯国林立,草原内部也是四分五裂,战争都还仅限于局部。然而蒙恬的这次出击,却是代表了整个中原文明,对草原文明的出击。

两个文明,数百年的战争,由此拉开了序幕。

匈奴被赶出了河套草原之后,生活更加艰难。为了更好地活下去,匈奴人开始统一起来。而中原这边,随着秦始皇的去世,秦朝开始走向了衰亡,中原开始陷入内乱。

就在秦始皇去世几个月之后,北方草原上,也发生了一件大事。匈奴单于之子冒顿,杀父自立,成了匈奴人新的首领。冒顿上位之后,展现出了极为出色的军事才能,不但统一了整个匈奴,还横扫整个北方草原,征服了楼兰、乌孙、呼揭等20余个国家。除此之外,冒顿趁着中原内乱之际,还再次拿下了河套地区。

南起阴山、北抵贝加尔湖、东达辽河、西逾葱岭,如此广袤的地域,全部被冒顿征服。历史上第一个强大的游牧文明,终于出现。当时的匈奴,号称拥有控弦之士三十万,战斗力极为强悍。

就在冒顿横扫北方草原的时候,中原这边,秦朝灭亡,秦末枭雄纷纷崛起。在经过多年的战争后,最终,汉高祖刘邦,再次统一了天下,成为了新的中原之主。

到了这个时候,中原地区和北方草原,同时存在了一个强大的文明。有倒是一山不容二虎,两个强大文明同时存在,而且相互接壤,战争自然也就在所难免了。

公元201年,就在刘邦登基七年之后,两个文明终于产生了第一次碰撞,也由此拉开了匈奴与汉朝数百年的战争序幕。当时被刘邦分封到北边的诸侯王韩王信,背叛的刘邦,投靠了匈奴。在得到韩王信的接应后,冒顿认为时机已到,所以率领匈奴人南下。

为了抵抗匈奴人,刘邦亲自带兵北上。最后,刘邦大意之下,中了匈奴人的诱敌之计,被匈奴围困在白登山七天七夜。后来还是刘邦麾下的谋士陈平献计,才使得刘邦脱困。

这次围困,历史上史称白登之围。

白登之围,看似是刘邦被围,汉军处于下风。但实际上,双方并没有大规模开战。因为对于匈奴人来说,当年蒙恬的强大,依然历历在目,不敢轻易和汉朝全面开战。而对于汉朝来说,刚刚经历了秦朝末年的混乱,国力十分有限。这个时候和匈奴全面开战,实在不是明智之举。

所以最终,汉朝这边提出了一个办法,那就是和亲。

汉朝这边,把宗室公主嫁到草原,和匈奴结为亲戚。这样一来,大家都是亲戚,自然不好再大规模开战。另外,匈奴人南下的原因,主要是为了抢东西,既然如此,干脆给他们一部分东西。汉朝人以一些财富和几位公主,免去了战争。而匈奴不用打仗,也能拿到一部分生活资源,这也算是双赢了。

但是,从汉朝的角度来看,汉朝显然是很屈辱的。汉朝并没有做错什么,但是却要白白给人家东西,还得把自己的公主嫁过去,这显然是很委屈的事情。

所以,又过了近百年之后,在经过了近百年的休养生息后,汉朝的国力积攒得差不过了,到了汉武帝时期,汉武帝果断下令,停止和亲,对匈奴开战。

汉武帝时期对匈奴的战争,要细说起来的话,会很长很长,这期间发生了很多很多事情。简单来说的话,就是汉朝最后取得了胜利,但同时国力也损耗严重。到了汉武帝晚年的时候,已经很难再组织大规模的征讨匈奴的战争。而匈奴那边,则是被汉朝军队打得节节败退,损失惨重,再不复当年的巅峰。

随着匈奴本身力量的衰落,再加上汉武帝派遣张骞前往西域,游说西域各国。原本臣服于匈奴的国家和民族,也开始纷纷独立。如此一来,匈奴的力量再次严重下滑。偏偏在这个时候,匈奴内部又开始内乱。在经过一番乱战之后,更是直接分裂为南匈奴和北匈奴两部分。

此后,南匈奴因为临近汉朝,害怕被汉朝和北匈奴夹击,所以南匈奴干脆直接投降了汉朝。此时已是汉武帝的曾孙汉宣帝在位时期,汉宣帝接受了南匈奴的投降,然后将南匈奴安置在漠南地区。

至此,南匈奴相当于成了汉朝的附属国,而北匈奴则依然相当于汉朝的敌国。

接下来的数十年时间里,汉朝和匈奴大体上还算安稳。尤其是南匈奴刚刚投降的那段时间,南匈奴的单于,还曾亲自前往长安朝贡。后来这位单于,还娶了王昭君,这就是历史上著名的昭君出塞。至于北匈奴,虽然和汉朝依然处于敌对关系,但因为中间隔着一个南匈奴,所以双方大体上还算和平。

再之后,西汉就开始逐渐衰亡,王莽篡位。

王莽在位时期,为了树立威信,企图彻底分裂南匈奴,导致南匈奴不满,南匈奴一度反叛。等到东汉建立之后,匈奴内部则开始再次出现内乱,一部分匈奴人又投降了东汉,成了新的南匈奴。

东汉开国之后,面对北面心怀恶意的邻居,自然要迎头痛击。所以接下来,东汉再次开始进攻残余的匈奴。

东汉进攻匈奴的过程,其实一点都不输西汉时期,甚至比汉武帝时期更加精彩。在这期间,也涌现出了窦宪、耿夔等一批名将。尤其是窦宪,曾率军出塞北征三千里,勒石燕然便是他的壮举。

在西汉和东汉长达数百年的进攻下,匈奴人终于崩溃了。最后,匈奴人做出了两个选择。南匈奴彻底投降了汉朝,而北匈奴则开始继续逃亡。草原既然待不了,那就往西逃。在经过了东汉的战争之后,北匈奴逃到了中亚地区的锡尔河流域。

再后来,就到了三国时期。三国时期,南匈奴依然很老实,居住在河套地区,并且开始和中原民族融合。尤其是后来曹操为了方便管理,直接将北方很多民族内迁,这更是加速了匈奴和中原民族的融合速度,但同时也埋下了一个巨大的隐患。

三国之后,最终司马家统一了天下。然而司马家统一天下之后,司马家的几个王爷却为了争权而开始内斗,最后导致边疆空虚。于是很多边疆民族,纷纷趁势而起,直接灭掉了西晋。

这其中,又以匈奴人为最。

不过,此时的很多匈奴人,已经不再认同自己作为匈奴人的身份了。因为经过上百年的通婚之后,很多匈奴人都流着中原民族的血,很多人都认为自己是中原民族。比如后来攻破长安的汉赵政权,其开国皇帝刘渊,便是冒顿单于的直系子孙。但同时,他也是冒顿单于和一位刘氏公主所生后代,身上也留着刘家的血。刘渊甚至一度宣称,自己才是刘家的正统。自己做皇帝,是延续了汉朝的传承。

再之后,到了南北朝时期,整个北方大家开始混居,各民族开始更加频繁地通婚。匈奴这个民族,也就被逐渐同化为中原民族了。

至于北匈奴,被汉朝打得流亡到西域之后,终于开始站住了脚。到了西域之后,残存的匈奴人,发现并不是自己太弱,而是汉朝太强。至少在西域这边,匈奴是很强大的。所以后来,残存的这些匈奴人,便开始向欧洲那边进发。在经过长达数百年的迁徙后,一部分匈奴后裔,来到了欧洲,横扫罗马帝国,被欧洲人称之为‘上帝之鞭’。

不过后来,这部分匈奴人,也在和当地民族的通婚当中,逐渐被同化了。

与大汉朝征战130余年的匈奴,起源于哪里,最后又去了哪里?

两个问都是历史悬案,至今仍没有一个统一的结论。对于匈奴人最后去了哪里?欧洲人显然表现得更为热衷。毕竟 “匈奴”二字,在一世纪的欧洲人眼里,既是破坏者也是野蛮人的代名词。

时至今日,欧洲人甚至不惜运用高科技手段来寻找真相。虽取得了部分的数据,如掌握父系Y染色体主体及母系线粒体DNA等,但最终仍无法解开谜底。

汉初开启与匈奴和亲公元前3世纪,匈奴已具备相当的规模,控制着从里海到长城,包括今蒙古国、俄罗斯的西伯利亚、中亚北部和中国东北等地区。据《过秦论》记载,秦始皇在统一中国后,派蒙恬率大军北击匈奴,“却匈奴七百余里,胡人不敢南下而牧马”。

匈奴强势崛起时,正值刘邦刚建立了汉朝。此时,完成统一大业后的刘邦根本没把匈奴放在眼里。于公元前200年,亲自率领大军去征讨匈奴。结果悲催了,刘邦被匈奴冒顿单于的三十万大军围困在白登山(今山西大同东北),虽不至于被打得满地找牙,可也是狼狈不堪。

被困七天七夜的刘邦最终用计逃脱,可被迫与匈奴和亲,且岁奉贡献并开关市与之贸易。刘邦派出的第一位和亲公主只是个宗室女子,其身份一直存有争议。在汉朝漫长的和亲史中,最为有名的莫过于王昭君了。

汉武帝痛击匈奴面对崛起的匈奴,自刘邦开始直至其后的孝惠、文、景诸帝,一方面接受现实,另一方面釆取休养生息,期间匈奴虽有多次侵扰边关,但汉朝仍坚持避免与匈奴发生大模样的军事冲突。到汉武帝时,国力明显增强,隐忍多时的汉朝终于全面爆发,主动出击狠出一口气。

元朔二年(公元前127年),卫青率先夺回河套地区。到公元前121年,霍去病又夺取了河西走廊。两年后,匈奴右贤王率领四万余人投归汉朝,单于及左贤王逃走。

东汉初年,匈奴分裂为南匈奴与北匈奴,受南匈奴与汉军联手打击,北匈奴自此在中国古书上消失西汉末年,汉军联合乌孙组成二十万联军进攻匈奴。到公元前57年,匈奴分裂为两部,一部由郅支单于率领占据漠北;另一部则由呼韩邪单于带领。而这次的分裂,并非是完全意义上的分裂。

其后,郅支单于再退守至中亚康居(今阿富汗、哈萨克斯坦、乌兹别克斯坦一带),漠北被呼韩邪单于占据。公元前36年,汉朝西域都护骑都尉甘延寿、陈汤率四万余人,兵分两路翻越昆仑山突袭郅支单于。

汉军一路杀至康居土城下。攻城之时,汉军先射杀郅支单于妻子,而郅支单于亦中箭受伤,并于当天晚上因伤重而亡,郅支单于部被汉军瓦解。

此时,匈奴只剩据守漠北的呼韩邪单于一部。公元前33年,呼韩邪单于与汉朝修好,娶和亲公主王昭君为妻。至此,西汉与匈奴之间再无大规模战事。

公元48年,正值东汉初年,原呼韩邪单于一部由于出现内讧,分裂为两部。一部继续留守漠北,被称作“北匈奴”,另一部总计四万余人南下投靠汉朝,称为“南匈奴”,匈奴历史上真正的分裂从这时开始。

公元81年,“南匈奴”与汉军一起联合夹击北匈奴,先后在漠北和阿尔泰山大败“北匈奴”,其残部一直往西后撤,从此北匈奴就从中国古书中消失。而相比之下,史书对于“南匈奴”的汉化之路,一直有着清晰的记载。直至南北朝时期,“南匈奴”已完全融入华夏。

北匈奴远走欧洲建立庞大帝国,曾迫使东罗马帝国俯首称臣据记载,西撤后的“北匈奴”又分为七部,这七部各自行走不同的路线,最后分别到达了: 高加索地区、伏尔加河地区、匈牙利、保加利亚、中亚两河地区、阿富汗和印度旁遮普邦。

公元300年,一度销声匿迹的“北匈奴”通过发动侵略欧洲战争,再度崛起。匈奴铁蹄所到之处,城市不是被掠夺一空就是惨遭毁灭。公元448年匈奴帝国最强盛时期,其版图东起咸海,西至大西洋海岸,南起多瑙河,北至波罗的海。匈奴一度在欧洲建立庞大的帝,也曾迫使罗马帝国俯首称臣,在经历过短暂的辉煌后,匈奴帝国如昙花一现很快瓦解,匈奴人随之散落在各地。有认为最后并入日耳曼人中;有认为是现在的匈牙利人;有认为是随着东、西罗马帝国军队……等。

而匈奴人的残部有的最后驻扎在北叙利亚或南英格兰、有的随哥特人进入了法国和西班牙,甚至北非地区也出现过匈奴人的身影。至于最后去哪里了?因为匈奴分作几个邦迁离,其路线各有不同,学界至今没有一个明确的定论。

匈奴起源有各种说法分析关于匈奴起源史书记载各有不同。

一、《史记·匈奴列传》说匈奴是夏朝的遗民。 “匈奴,其先祖夏后氏之苗裔也,曰淳维。”。 可现今对于夏朝的一切仍没有足够的实证,就更遑论匈奴来自夏朝了。

二、据《山海经·大荒北经》记载,“犬戎与夏 人同祖,皆出于黄帝。 ” 这样的说法也有待考证。毕竟《山海经》是先秦时期的古籍,它到底是本怎样的书一直争论不休,有说是神话故事、有说是人文地理、鲁迅则认为是本“方术之书”,况且《山海经》有着众多的版本,原本的《山海经》谁也没见过。

三、断章取义式的解读。如抽出《史记》中的某句话的后半句,就推测匈奴原是山戎、猃狁、荤粥。对于文字或句子的理解应从整体或前后语句连贯来进行解读,这种断章取义式的推测显然离题了。四、将史籍中所见之异民族统称为“匈奴”。如王国维在《鬼方昆夷猃狁考》中,认为商朝时的鬼方、混夷、獯鬻、周朝时的猃狁、春秋的戎、狄战国时的胡,都是后世所谓的匈奴。还有的把鬼戎、义渠、燕京、余无、楼烦、大荔等统称为匈奴。

这样的解释确实省事,可问题是匈奴人是游牧民族这个没有争议,但并非所有的民族都是游牧民族,将其一古脑的捆绑在一起肯定不行,这样的归类和推测并不可信。

五、从词根、信仰和存有大量墓葬,认为匈奴人就是蒙古人。这一说法先从“单于”一词进行论证,认为符合突厥-蒙古语词;其次,匈奴人的信仰与萨满教相似;最后,在蒙古有上千座匈奴人的墓葬。这个说法中外学者都有提出过,但似乎单凭这三个方面,仍无法解释匈奴人就是蒙古人。

因此,匈奴起源至今仍是个谜。

与大汉朝征战130余年的匈奴,起源于哪里,最后又去了哪里?

匈奴起源在头曼城。头曼古语一万的意思,在今内蒙古巴彦淖尔市乌拉特中旗境内。据汉书<匈奴传>记载,“塞外阴山,草木花盛,多禽兽,是匈奴单于的苑囿”,汉书地理志,五原郡条下记载,“北出石门障得光绿城,又西北得支就城,又西北得头曼城”。头曼城是匈奴第一个头曼单于生活的地方,也是第一北方草原国家政权的建立发源中心。以及以后匈奴帝国的政治,军事中央组织中心。长期是匈奴单于的发号施令的政治中心。在今天德岭山水库国家水利风景区东山上。以栾提头曼单于之名立城。是匈奴帝国中央首府城。当然头曼城是汉人的称呼。

史记<匈奴列传>,“匈奴,其先祖夏后氏之苗裔也。日淳维。唐虞以上有有山戎,猃狁,荦粥,居于北蛮,随牧而轨移,其畜之所多则马,牛,羊,其奇畜则橐扆、驴、骡、馱騠、騊駼、驒騱。逐水草迁徒。毋城郭常处耕田己业,然亦各有分地“。

又从史记,<夏本纪>纪载,“禹为姒姓。其后分封,用国为姓,故有夏后(候)氏,有扈氏,有男氏,斟鄩氏,彤城氏,褒氏,费氏,杞氏,缯氏,辛氏,冥氏,斟戈氏”。

匈奴祖先是夏朝的一国的人,在中华民族大禹分封天下时,是夏国人,夏后氏的后代。有华夏各民族的共同祖先黄帝。我们是同一祖先。因草原生活,风俗习惯不同,他们以射猎飞禽走兽为生。人人有攻战的本领,侵袭掠夺是他们天性。

夏朝衰落时,公刘失去稷官之职,改变了西戎的风俗,在豳地建都邑住下,成为农业群体,成就了早在商周以前农业国家,留在草原上的人群变成戎夷。

周武王把他们驱逐到泾水和洛水以北叫他们年年进贡。进贡东西叫做荒服。周朝衰落了,犬戎强大起来周穆王领军讨伐犬戎,才得到四只白狼皮,四只白鹿回来了,从那以后,送荒服的戎夷之人,就不来镐京进贡了。到幽王时,他因爱褒姒与申侯结仇,申侯和犬戎联合起来共同攻击周幽王的镐京,杀了周幽王,也开始了侵犯中原地区时代。

再过六十五年,山戎越过燕国,都进攻到齐国。齐矨公在城外和他们交战。又过四十四年。到齐桓公时,山戎又进燕国,燕公向齐国告急,齐桓公北上进入沙漠讨伐山戎。山戎才退走。

周襄王的洛邑,也被人家攻打,襄王逃到郑国,周襄王对郑国公不满,娶了山戎的姑娘为狄后,同戎狄的军队,共同向郑国进攻,打垮郑国。不久周王又废狄后,与戎狄结怨,人家联合周襄王的弟弟子带为内应,子带领人打开城门,戎狄攻入城内,赶走了周襄王。立子带为天子,使之戎狄之祸,虐害到了中原。周襄王被迫流浪四年,到晋国。请求晋文公。出兵讨伐,才打垮戎狄,赶走戎狄后又杀了子带,帮周襄王夺回王位。使之戎狄也四分五裂,从西到东,有赤,白狄。绵诸,绲戎,挑豸,义渠,大荔,乌氐,朐衍,妹胡,楼烦,东胡和山戎,各自分散居住北方各地,有一百多个部落,相互再无统属,难得统一,都向晋国交贡。过了一百多年,晋分三家,义渠有城,作为防守,秦国还是遂步蚕食,宣太后在日宸宫谋杀义渠戎王,灭了义渠。赵国也打败了北方的林胡,楼烦,占有代,间注山以北土地,魏国也占据河西上郡。这些人家放牧地方。迫使为北方各各部落,开始团结起来,组织起来,一直抵抗,秦,赵,燕国向北蚕食他们土地要消灭他们。

公元前209年前,各各部落首领公共推举栾提头曼为第一匈奴单于,开始了匈奴时代,迫使秦国占有地方,陇西,北地,上郡修筑长城。赵国,也沿着阴山修起长城直到高阙,建起关塞。

燕国秦开先为人家的人质,胡人特别非常信任他,他偷跑回来后,领军赶走东胡,使其后退干里。燕国也开始筑起长城。从造阳一直修到襄平。都是为了防御匈奴。

栾提头曼单于。意思为“天宇之下的伟大首领“。他把氏族部落制度完全转化为国家组织所代替,也成为了国家最高领袖单于。有了东到东胡,南与秦,赵,燕,楼恼为邻。西与月氏为邻的国家,养着强大的军队和管理人员,在以头曼城为中心,开始向外扩张。

他的儿子冒顿单于,是非常身强力壮才技超群的人。在栾提头曼单于有了漂亮的阏氏,生了小儿子,想立为太子时,想杀了冒顿。让冒顿去月氏作人质,冒顿刚进月氏。头曼单于马上领兵攻打月氏。月氏要杀冒顿。他夺马逃回匈奴。迫使父亲交出军权,成为匈奴大将军,后来用响箭射杀打猎的头曼单于,自立成单于。史称冒顿单于。

东胡当时强于匈奴,见匈奴人,父子火并,决计先礼后兵,要灭匈奴。说想要头曼坐马,冒顿部下都说不要给。冒顿说,怎么那样,同人家是邻居,却吝惜一匹马,把干里马都给东胡,东胡又要单于阏氏(妻子)冒顿问左右怎么办,部下都感到污辱,都发怒说,没有道理,竞要阏氏,出兵打他。冒顿还是认为自己弱小,又把十分喜欢阏氏也送给了东胡。东胡愈发骄傲,不断侵犯搔扰。东胡又不让匈奴在东边宽广草原放牧,要占领两家共有地方。它臣下人,说放弃土地可以,不给他们也行。冒顿大怒,土地是国家的基础怎么可以给人。杀说给的人。率军向东胡进军,灭了东胡,俘虏首领,夺了东胡百姓和财产。又乘胜发兵向西驰骋,逐走月氏,向南吞并楼恼,收复秦国占据部分地区,向北边扩张占领的浑臾,屈射,丁零,局昆,薪犁诸多部落,成为雄踞大漠南北,直接祸害中原的强大匈奴帝国。有精锐四十万骑兵,驰骋草原。曾在白登山把刘邦包围起来七天七夜,是陈平用和亲要送他财产和公主,才使刘邦解围回来。

前195年。刘备死后,冒顿单于竟写信,要吕后为他的阏氏,吕后感到极大挑衅和污辱,要杀使者,发兵北伐。还是感到国力不够,在季布劝阻下,又送去大量年轻漂亮姑娘给冒顿单于搞和亲。匈奴帝国同大汉帝国是南北共生并存两个国家,有时战争,更有长期友善时代。

在汉武帝时代出现天才将军卫青,霍去病!汉武帝一改前代以息事宁人,准备了大量马匹,训练大量骑兵,仼用卫青为大将,主动进攻匈奴,取得丰硕成果,夺回北方士地占据河西走廊,使匈奴失去养马的地方,再无力南下。汉武帝的军队有骑兵深入草原远方狼居胥山,刻石铭功。陆续设置酒泉,张掖,武威郡县,将内陆百姓移到那里,巩固边防,使匈奴东西截断,再不张扬,分裂成为南北两部,南部于前五十一年投降汉朝,北部西迁到康居地方在48年又被汉军大败楚河之上,残部不知所逃到那里。原先东胡人逃到的鲜卑山,乌桓山里也出来,反抗匈奴奴役,起来反抗占领匈奴放弃土地,以鲜卑落首领檀石槐先辈以首,在大漠南北组织成部落成军事联盟。乌桓,匈奴与鲜卑分兵侵犯大汉北方,匈奴掠上谷代郡鲜卑乌桓扰辽东。

49年东汉以”三虏连和,卒为边害”,大汉利用鲜卑的力量,对抗匈奴和乌桓。鲜卑首领偏何归附大汉,使匈奴与鲜卑人岁岁相攻,匈奴势力衰败,54年鲜卑大人于仇贲,满头率族人归汉。被封为王和候。使其出兵来击渔阳赤山乌桓,斩乌桓大人歆志贲。于是鲜卑人皆来归附。随着鲜卑势力增加。各各部落反抗匈奴奴役斗争不断爆发。鲜卑,丁零,南匈奴,以及西域诸多部落联合起来。对北匈奴进行全面攻击,鲜卑人深入左地,击杀北匈奴大军,大败优留单于,将其杀死剥皮而还。北匈奴单于的势力残余,从蒙古草原向西迁出。走向中亚,不知去向。鲜卑人乘机占领匈奴的全部故地。把遗留在草原上十多万匈奴人,都变成鲜卑人。鲜卑人从此大盛,汉朝又开依靠鸟桓人联合南匈奴。共同攻击鲜卑人。鲜卑内部也不统一,彼和此战时有发生,汉安帝时,在鲜卑大人燕荔来汉朝,为邓太后祝大寿时,汉赐他为燕荔阳王印,使鲜卑大人乌伦,其至键率众归附。其至騝又复叛,双方又战了起来,189年鲜卑大人檀石槐建立起强盛的鲜卑部落大联盟,以一个个大人为首领,归其统辖,各各大人都有割地统御,各有分界,皆属于他统辖,拥兵十万。鲜卑人还在强盛时,也联合南匈奴,乌桓分道攻击东汉边疆九郡,联合上郡的羌,氏,与安定先零,羌共攻武威张掖等,鲜卑人招结南匈奴,乌桓,东完氏部落等分骑数万侵犯九郡掠走边民。灵帝出兵三万反击,被檀石槐所败。死有多大半,但不久檀石槐死后联盟瓦解。鲜卑人又分为互不相属各各分支。在西晋灭亡后,建立前燕,代国,后燕,西燕,西秦,南凉,南燕及北魏等国,北魏统一北方,漠北鲜卑人为柔然国。北魏分裂成东魏西魏变为北齐,北周。北周统一北齐后,变为随朝,唐朝。只有一支鲜卑人,建立吐谷浑国为唐朝时吐蕃所灭,总之匈奴人并入鲜卑人,鲜卑人多数又变为汉人,柔然人,吐藩人。袤然人分裂,南支变成辽国人契丹人,北支逃到外兴安岭以南成是室韦人,室韦人是蒙古人的祖先。魏书序纪记,国有大鲜卑山,因以为号,其世为君长,统幽都之北,广漠之野,畜牧迂徒,射猎为业。积六十七世,至成宣帝讳毛立,聪明武略,远近所推,统国三十六,大姓九十九,威振北方,莫不率服。又传五世,宣皇帝讳推寅立,南廷大泽。

中华民族似长江之水滚滚东流向前,汇聚干流万溪成为东方大国,容纳很多部落,国家,但总根还黄帝那里。

匈奴人最早出于应该失去国家义渠人,中山人,林胡人,楼烦人其它部落组织,以后又吞并东胡,山戎及北部各各部落组成匈奴帝国。

与大汉朝征战130余年的匈奴,起源于哪里,最后又去了哪里?

在中国浩瀚无垠的历史上,曾经出现过一百多个不同的民族,正是这些民族的融合,才有了今天五十六个民族的中华大家庭。其中,有一个非常著名的民族就是匈奴,对于中国历史产生了深远的影响。

关于匈奴一族的起源,存在着许多的提法,文史不假个人倾向于认同超级史学家司马迁的观点。据《史记·匈奴列传》记载:

其先祖夏后氏之苗裔也,曰淳维。

大约在公元前16世纪,随着夏朝的灭亡,夏桀的一部分后裔逃往了北中国避难。不过,由于《史记》对一千多年前的记载非常模糊,更缺乏有力的佐证,导致后世产生了不同的观点。一些史学家认为,东周之前北方异族的名称非常旁杂,也非常混乱,不能笼统的称为匈奴族或者其旁支,更不能认定为华夏一脉。

到了唐宋时期,越来越多的史学家都趋于认同匈奴族属于是华夏的一脉。据《史记索隐》记载:

淳维以殷时奔北边。

他们认为,殷商初期夏桀的儿子淳维带着父亲留下的妻妾和奴仆,一路避居北野并且繁衍生息,逐渐形成了山戎、猃狁和鬼方等。

到了近代,王国维更是在《鬼方昆夷猃狁考》中,把匈奴名称的演变作了比较系统的概括。他认为,商朝的鬼方、混夷等,周朝的猃狁、戎狄等,都属于是后世所谓的匈奴族。

春秋时期,中国北方的少数民族很多,比如狄、戎、鬼夷等,活动的范围大致包括了阴山一带。而到了战国时期,这些少数民族借着诸侯内战之际乘机南下,逐渐与秦国、赵国和燕国接壤,开始在漠南长城一带建立起自己的政权。

在《战国策·燕策》中,第一次出现了“匈奴”的称谓。当时,秦国的叛将樊於期逃至燕国避难,燕国太子丹欲以谋秦,太傅鞠武曰:

夫秦王之暴,而积怨于燕,足为寒心,又况闻樊将军之在乎。愿太子急遣樊将军入匈奴以灭口,请西约三晋,南连齐、楚,北讲于单于,然后乃可图也。

在春秋和战国时期,尽管匈奴与东周诸国之间也时有战争,但从来都没有成为被打击的重点对象。相反,匈奴还从东周诸侯混战中赚得盆满钵满,赢得了长足的发展,生产力水平和军事实力都不断提升。于是,跟随着东周各国由奴隶制向封建制的转变,匈奴也实现了由原始制向奴隶制的转变。

到了战国末期,秦国的统一之势已经无可阻挡,匈奴也成为了打击目标。据《史记·匈奴列传》记载:

头曼不胜秦,北徙。十余年而蒙恬死,诸侯叛秦,诸秦所徙適戍边者皆复去。于是,匈奴得宽,复稍渡河南。

被秦国击败后,匈奴只得开始进行战略收缩,再也不敢与秦为敌。不过,秦始皇的大一统局面非常短暂,仅仅传承到秦二世胡亥就开始动乱不止。在以刘邦和项羽为首的农民起义中,不可一世的大秦帝国退出了历史的舞台。

而在随后的楚汉争霸中,北方的匈奴也悄然迎来了自己的一代英主冒顿单于,他趁机扩充实力和疆域。向东,消灭东胡占据了大兴安岭的广袤土地;向西,驱逐月氏后征服了楼兰、乌孙等西域诸国;向南,吞并了白羊并占领黄河以南的小部分地区;向北,一直扩张到了贝加尔湖一带。

终于,匈奴成为一个真正意义上的奴隶制国家,基本统一了北中国。而与此同时,南中国刚刚结束了战乱进入到西汉初年,国力非常的凋敝。

为了提防匈奴的崛起,汉高祖刘邦还是决心举全国之力征讨匈奴。不过,由于太过自信而大举冒进,汉军被冒顿单于率领的匈奴大军围困长达七天七夜,刘邦几乎全军覆没后铩羽而归,史称“白登之围”。

从此以后,西汉彻底改变了对匈奴的攻势,转而开始了屈辱的“和亲政策”,再也没有大规模向匈奴用兵。而受此影响,匈奴也终于进入到了全盛时期,无论疆域面积还是军事实力都非常的恐怖。

经过了“文景之治”,西汉的国力得到了恢复。到汉武帝刘彻登基时,汉朝已经走过了六十年的积累,军事实力终于可以与匈奴一较高下了,开始对匈奴采取了主动的攻势。

公元前133年,以“马邑之战”作为标志,汉匈之间拉开了数十年的全面战争。期间,虽然汉朝损失巨大,汉武帝甚至颁布了“轮台罪己诏”,但凭借综合国力的优势,还是将匈奴击垮,或者说拖垮。

无奈之下,匈奴只得重新退回到了大漠。而由于连年的败仗,大单于在匈奴内部的权威也迅速下降,使得暗藏的各种矛盾趋于表面化,上层贵族在围绕新单于的选择问题上展开激烈的争斗。

公元前60年,匈奴虚闾权渠单于过世,内部竟然出现了五大单于并立的混乱局面。经过内斗,郅支单于勉强胜出,但呼韩邪单于却率领部族归附了汉朝,造成了匈奴的第一次大分裂。据《汉书·匈奴传》记载:

呼韩邪单于款五原塞,愿朝三年正月。朝天子于甘泉宫,汉宠以殊礼,位在诸侯王之上。

在汉朝和呼韩邪单于的联合打击下,郅支单于只得继续西迁,在打败大宛等国后才在西域站稳了脚跟。不过,他依然对于汉朝虎视眈眈,总是在边境地区不断挑衅。

为了彻底消除这个隐患,汉元帝在公元前36年派遣甘延寿和陈汤出使西域各国,希望联合消灭匈奴,进而真正打通丝绸之路。

汉朝使团发现,郅支单于太过残暴不仁,西域各国都对他敢怒不敢言。在强汉的挑头下,各国都愿意联合出兵剿灭匈奴,豪横的陈汤竟然只调集了汉军的屯田部队并联络了车师等国出兵,就一举击败了匈奴并砍下了郅支单于的脑袋。

又一次遭受了重创,匈奴终于意识到自己不是汉朝的对手,转而开始主动求和。不过,经历了王莽篡权和农民起义,西汉也变成了东汉,匈奴的反汉势力再一次抬头,直到91年被东汉彻底击败。

此时,匈奴已经无法再立足于漠北,只得选择继续向西迁徙,逐渐退出了中国的疆域。就这样,与两汉交战一百多年的匈奴族淡出了中国,据《后汉书》记载:

匈奴不知所踪。

在匈奴主力退出中国疆域后,仍然有一些匈奴部族留了下来臣服于东汉。到了东汉末年,趁着三国分立的局面,这部分匈奴人也想自立称霸。不过,他们很快被雄居北方的曹操击败了,划分成了分散的五部。

到了西晋的八王之乱后,匈奴五部的都督刘渊起兵反叛,成功占领了北方的大部分地区,还建立了自己的政权,也就是五胡十六国时期的“前赵国”。不过,由于那段时期政权更迭异常频繁,这部分匈奴人在一次次的战争中逐渐被其他民族所融合了。

而之前被东汉击败后迁出中国的匈奴主力,则进入到了中亚地区生存。生性野蛮好战的匈奴人,竟然在中亚地区混得风生水起,四处欺凌别国,就好像“外来物种入侵”一样,彻底打乱了中亚原有的“生态格局”。

惹不起,只得躲!原先的东哥特人和西哥特人无奈向西南渡过了多瑙河,迁入到罗马帝国进行避难。

但匈奴人显然没有停止征伐的脚步,他们一面渡过多瑙河继续袭扰哥特人,甚至连罗马人也不放过;一面又分兵进攻美索不达米亚,攻占了爱德沙城,还占据了南俄罗斯的大片土地和人口。看来,号称“战斗民族”的俄罗斯,也打不过匈奴人。

等到大单于阿提拉独自掌权后,匈奴的对外侵略战争达到了最巅峰,搅得整个欧洲都在颤抖。终于,他建立起了东至里海,西至莱茵河,北至北海,南至阿尔卑斯山的庞大匈奴帝国。

大单于阿提拉死后,他的儿子们为了争夺大单于之位而产生了严重的内讧。乘此良机,被匈奴长期压迫的各国纷纷出兵反抗,匈奴帝国终于土崩瓦解了。

现如今,匈奴族虽然作为一个独立的民族已经不存在了。但是,他们的后裔依然还有很多,主要分布于亚欧大陆上,中国、匈牙利、俄罗斯、土耳其、哈萨克斯坦和吉尔吉斯斯坦等国都生活着大量的匈奴后裔。@文史不假

与大汉朝征战130余年的匈奴,起源于哪里,最后又去了哪里?

与汉朝征战一百三十余年的匈奴起源于我国中原地区。匈奴人同属我古华夏民族。太史公“司马迁”之著作《匈奴列传》中就记载了匈奴起源!

匈奴历史起源!匈奴列传云:“匈奴,其先祖夏后氏之苗裔也,曰淳维。”汉书音义曰“匈奴始祖名。”张晏曰“淳维以殷时奔北边”。又乐产括地谱云“夏桀无道,汤放之鸣条,三年而死。其子獯粥妻桀之众妾,避居北野,随畜移徙,谓之匈奴”。其言夏后苗裔,或当然也。故应劭风俗通云“殷时曰獯粥,改曰匈奴”。又服虔云“尧时曰荤粥,周曰獫狁,秦曰匈奴”。韦昭云“汉曰匈奴,荤粥其别名”。则淳维是其始祖,盖与獯粥是一也。

唐虞以上有山戎、左传庄三十年“齐人伐山戎”,杜预云“山戎、北戎、无终三名也”。括地志云“幽州渔阳县,本北戎无终子国”。

『“山戎”春秋 时分布在今 山西省太原市 东,后迁至 河北省玉田县 西北 无终山 ,因山而得名。《左传·襄公四年》:“ 无终子嘉父 使 孟乐 如 晋 ,因 魏庄子 纳虎豹之皮,以请和诸 戎 。” 杜预 注:“ 无终 , 山戎 国名。”』

獫狁、荤粥,晋灼云:“尧时曰荤粥,周曰猃狁,秦曰匈奴。”橐他。韦昭曰:“背肉似橐,故云橐也。”居于北蛮,随畜牧而转移。其畜之所多则马、牛、羊,其奇畜则橐扆、包恺音讬。他,或作“扆”。正义畜,许又反。駃騠、徐广曰:“北狄骏马。”说文云“駃騠,马父→子也”。广异志音决蹄也。发蒙记“刳其母腹而生”。列女传云“生七日超其母”。騊駼、徐广曰:“似马而青。”郭璞注尔雅云“騊駼马,青色,音淘涂”。又字林云野马。山海经云“北海有兽,其状如马,其名騊駼”也。驒騱。徐广曰:“音颠。巨虚之属。”驒奚。韦昭驒音颠。说文“野马属”。徐广云“巨虚之类”。一云青骊白鳞,文如鼍鱼。邹诞生本“奚”字作“騱”。逐水草迁徙,毋城郭常处耕田之业,然亦各有分地。

匈奴又称胡。公元前三世纪前后兴起于大漠南北。冒顿单于时最为强盛,“控弦之士三十余万”,先后并东胡、月氏、楼烦、白羊、丁零诸邻部族,控地东尽辽河,西至葱岭,北抵西伯利亚,南达长城。由单于庭直辖中部,左贤王等左方王将管辖东部,右贤王等右方王将管辖西部。单于之下,左右贤王等王将各有份地。汉初常南下侵扰,汉朝只得遣送宗室公主为单于阏氏、馈赠财物、开放关市与其缔结和亲。

汉武帝时期,屡为汉军所败,其势渐衰。宣帝五凤元年(公元前57年),内讧,五单于分立。甘露二年(公元前52年),呼韩邪单于附汉。

东汉建武二十四年(公元48年)再次分裂。北匈奴蒲奴单于留居漠北,并控制西域等地,与东汉和南匈奴对抗。其后因天灾,又遭南匈奴、乌桓、鲜卑及西域各国攻击,社会经济萎缩,统治集团发生内讧,力量大为削弱。

永元元年(公元89年)至三年东汉数次发兵出击,大破北匈奴于漠北及西域各地,北单于西逃乌孙,后转康居东部地,逐渐西去。(今欧洲匈牙利同属匈奴后裔)

留居漠北的匈奴余众并入鲜卑。另一部分余众由北单于弟于除鞬率领,退至蒲类海(今新疆巴里坤湖)。又一部分余众留居鄂尔浑河流域,公元五世纪初为柔然吞并。

南匈奴附汉,入居塞内,进而内迁。北匈奴于永元三年(公元91年)兵败西迁,残留漠北十余万落(户)加入鲜卑,后逐渐鲜卑化。

建安二十一年(公元216年),南匈奴呼厨泉单于朝魏,部众分为五部,散居各郡县。两晋时,其分支屠各胡、卢水胡、铁弗匈奴曾建立前赵、北凉、夏等国。

匈奴人以畜牧业为主,逐水草迁徙,住穹庐,食畜肉,饮湩酪,衣皮革,被旃裘,其次为狩猎业。

手工业有冶铁、铸铜和陶器制造,有陶缶,称“服匿”。少数城镇略有农业。每年正月,诸王将小会单于庭,举行春祭;五月,大会龙庭,祭祀祖先、天地、鬼神;秋季马肥,复大会,稽查人口、牲畜数。

与大汉朝征战130余年的匈奴,起源于哪里,最后又去了哪里?

其实匈奴部族最早的记载时间并不亚于华夏民族,我们在三皇五帝的时候,匈奴部族就已经存在,那时叫戎狄。起源于黄河流域以北,内蒙一带。最后的结果是消失了,至今失联。

但使龙城飞将在 不教胡马渡阴山匈奴尧时的称呼叫“獯粥”,周时称为“猃狁”、“犬夷”、汉唐称为“戎狄”。仅仅从古人给他们取的名字就晓得这是一伙“职业土匪。”

他们散漫的居住在黄河流域,地盘大致在陕西、山西、河北的北部,与汉族杂居,但是汉族根本看不起这些部族,所以历来就受到汉族的排斥。从黄帝、尧开始,就征讨獯粥和“北教八狄。”到了周朝的时候,简直双方就是征战不断。

从战国中期开始,匈奴开始频繁南下打劫,到了战国后期,头曼单于统一匈奴各个部落,有了统一就有了组织,就更加凶险!他们的行动方式,简直就是“马背上的强盗”!

但是,由于这些部族的生活方式完全是靠天吃饭,逐水草而居,生产力根本谈不上,很落后。当他们逐渐被赶到黄河以北后,秦、赵、燕三国联合修长城面北而拒。

这些部族就只能为生存而奔波,看到有水和草的地方就驻扎下来,过一天算一天,所以发展相当缓慢。没得人畜吃的东西了,最直接有效的方法就是去抢!

但是,北迁的部族中,有一部份发现了一个好地方,这就是广阔的河套平原。这里水草丰美,天高云淡,于是很多部族闻讯赶来,逐渐壮大,它们就是后来令秦汉两朝十分头痛的匈奴。

不过,这个时候的匈奴人数还是比较少,秦始皇统一中国后,命令大将蒙恬北击匈奴,收复河套地区。“却匈奴七百余里,胡人不敢南下牧马。”

誓扫匈奴不顾身 五千貂锦丧胡尘冒顿单于时期是匈奴最为辉煌的时候,他骁勇善战,带兵还可以,互相桀骜不羁的部落首领都願意听冒顿单于的统一指挥,从此以后,开始了和汉朝近二百年的征战。

汉高祖刘邦称帝后的第一件事就是对付步步紧逼的匈奴,加上韩王信投降匈奴,联合四十万大军把刘邦围困在平城(今山西大同)白登山,但是,就在刘邦面临灭顶之灾时,“天不灭汉”,刘邦竟然逃出包围圈,据说陈平用了计,什么计?缓兵之计?美人计?金蝉脱壳计?史无记载,据说陈平献上一张美人图,冒顿单于眼前一亮,挥手使骑兵退后,但是口说无凭,也有说天降大雾,刘邦顺利脱逃。

西汉最为困难的时候是刘邦故去,吕雉又权欲熏天,刘盈仁慈懦弱,只有靠相国萧何里外操劳,但是萧何也追随刘邦而去,大汉凭借刘盈的无为而治勉强维持,匈奴冒顿单于趁火打劫,目标竟然是吕雉,看来冒顿单于还是有汉语言文学的知识,他亲自给太后吕雉一封和亲的情书,赤裸裸、热辣辣的向己是“天命之年”的吕雉求爱!

不过,这时的大汉朝已经人才凋零,白登山一战,刘邦尚且不明不白的狠狈而逃,朝廷密议一阵后决定,只有求和,别人求爱从道理上讲,并无不妥,因为双方都是单身。只是污辱性极強!

求和信写得很委婉、客气,吕雉装起受惊若宠的口气,然后强压怒火的说,我年老色衰,齿缺发枯,希望你宽宏大量,我另外给你选一些宗室女子,嫁给冒顿单于,赔上一些礼物。

大汉北疆又保持了一段时间的安静与和平。

但是到了汉武大帝时候,国力日益强大,大将霍去病和卫青多次力挫匈奴,尤其是年轻将领卫青,深入漠北深处,斩首匈奴几万首级。匈奴势力大为削弱。

到了汉宣帝刘询的时候,釆用步步为营的挤压方式,使匈奴彻底告饶!

公元46年,匈奴境内天灾人祸,又受乌桓的进攻,匈奴分为南北两部。南部匈奴首先投降大汉,与汉朝合力攻击北匈奴,北匈奴只有向西迁往欧洲,后来在欧洲也在征战中分化瓦解而不存在了。

南部匈奴在强人曹操的统治下,匈奴分为五部,由汉人管理,南匈奴逐渐消失被汉族同化。

结语

匈奴第二次短暂崛起的时间是“五胡乱华”时期,匈奴人刘渊和其子刘聪在位时灭了西晋王朝,在北方打遍天下无敌手!五胡开始大量杀汉人,民族矛盾加剧,冉魏国君冉闵力挽狂澜,中原匈奴彻底解决。所剩无几的遗留者逐渐汉化,匈奴作为一个独立的民族在中国历史中成为一个匆匆过客。匈奴的消失原因,主要还是没有形成自己的历史文化,甚至没有文字,统治根基十分薄弱,一个民族靠抢劫为生,只有受到严打!

内容仅供参考,如果您需解决具体问题(尤其法律、医学等领域),建议您详细咨询相关领域专业人士。

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请与我们联系,我们将及时删除。