五六七零后的农民朋友,生产队时,队里的经济收入靠什么?

说起生产队时期,队里的经济收入真的是太可怜了!说实话,每个生产队100~200口人,土地也几百亩,但是总收入真的不如现在一个土地承包经营大户的收入高呢!

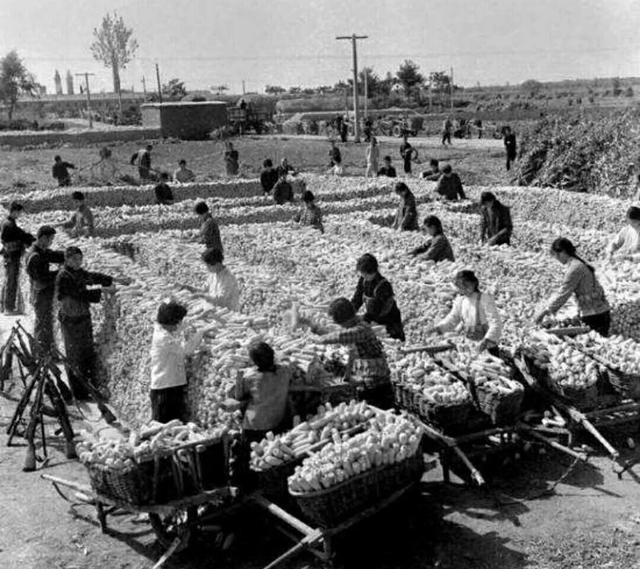

队里的经济收入靠什么?各生产队的情况也不一样,一般的生产队,靠的是农业生产种地的收入。收入很微薄。

因为那时还没有机械化、化肥农药除草剂、优良品种等的使用,生产资料、水利条件也不行。都是人工及畜力劳动生产,粮食单产低,一般亩产粮食仅300~400斤左右。

有的生产队条件相对好些,比如除农业生产种地外,有人才有技术或有资金启动能力,他们搞一些其他农副产品加工等副业生产,或养殖业等。收入更丰富,总收入高,社员们的工值也高。

一般的生产队,一个工值合几分几毛。条件好的生产队有一个工值合1~2元左右的。

这样就形成了良性循环,条件越好,收入越大,更有能力去扩大再生产,副业大发展,粮食更高产,大河有水小河满,社员的生活更美满。

五六七零后的农民朋友,生产队时,队里的经济收入靠什么?

这个各地不同,一地不同生产队和大队也不同。一个大队一个生产队不同时期也不同。关键是带头人。

我所在生产队,五十年代是初级社、大队、公社,生产队不是独立核算但吃食堂时还是生产队核算为主。

六十年代主要是粮食、棉花收入。一直有集体养鸭、养猪等副业传承。到七十年代,大队书记是能人,是退伍军官转业,由国家干部自愿回大队做大队书记。在省、县支持下,不仅农田、水利、道路、居民点建没规范丶机械增加、大队通电(广播电话60年代中后期就通了),而且大队组织射阳河畔开发,建起柴蒲柳生长基地和水产和禽畜综合养殖基地,还有锯木加工厂、编织厂、粮食加工厂等工业,大多成功盈利,也有如养珍珠等收入有限,等于失败。但粮棉稳产增产,工副业收入增加,吃穿基本满足。直至80年代分田承包,厂场有垮有由承包到拍卖,现存在的都成了私有的了。不过,年轻人基本都外出打工,十有二三转入城镇。农村土地大都转包,机械化电动化水利化,科学种田,农村也只老弱人留守多。

居民全住居民点,至少砖墙、,通电通网络,公共汽车到村,水泥路通到家门口,比那时又好许多。

五六七零后的农民朋友,生产队时,队里的经济收入靠什么?

五六七零后的农民朋友,生产队时,队里的经济收入靠什么?我是五十年代的农民子女,也经历了生产队时期,对此问题有一定的发言权。

农村

生产队时,队里的经济收入靠什么?不能千篇一律地回答。因为中国之大,地域辽阔,资源不一样,所以收入来源也就不一样,就拿我所在的生产队是以大队为单位核算,相当于一个大队就是一个小队。由于我们大队有丰富的水资源,就发挥水资源优势建起了水电站,装机70千瓦,一个村的照明没问题。由于有水,又有毛竹资源,还办起了,共办三个土纸加工厂,每个纸厂每年纯收入在3000元左右。由于有茶叶,还办起了茶叶加工厂,建起了茶场。每年收入有几万块钱。所以农民的收入还是比较高的,当时我们生产大队的每十分工分收入(又叫分值)是0.68元。在全太平溪区是很高的了。算上是富裕村。

农村造纸厂

那个时候,只要充分利用当地资源,为老百姓办实事,农民的生活还是可以的。我记得,当时还办有养猪场,除了上交国家一定的猪子外(一般是够头留半,意思就是交国家一头,可以吃一头),每年生产队还可以按工分和人头为农民分猪肉,多得一个户可以分百斤左右,少的也只有几十斤(人口少,劳办少的)。

农村养猪

我是五零后,这是我的亲身经历。

五六七零后的农民朋友,生产队时,队里的经济收入靠什么?

我是西北贫困干旱山区农民,生产队时,交通不便,吃水都犯困难。只有到了七十年代后期,部分地方才有了柴油机带动的磨面机,多数农民仍以石磨推面为主。生产队没有任何经济收入,农民买火柴,称盐,罐煤油都是用鸡蛋换,或者背几斤口粮到集市上卖了,再买。有的人买不起火柴,要做饭了,就拿些干柴到邻居家引火。有的没钱罐油,黑灯瞎火就只用一个煤油灯。称不起盐的就凑合着过。

实话实说,没经过的不相信。条件不同,过法不同,信不信由你。

五六七零后的农民朋友,生产队时,队里的经济收入靠什么?

我是五六年出生的农村人,一九七六年七月高中毕业后回家务农,当时生产队有三分之二种棉花,三分之一种水稻,那时产量很低,生产队养些猪,也没有什么其他收入。到年底收入好的每十分工也是五至六毛钱的收入分配,如果遇有自然灾害也有苦l的工分越多收入越少,原因是要扣除各种费用,所以那时农村人的生活真正的很苦。

五六七零后的农民朋友,生产队时,队里的经济收入靠什么?

可以说,五六七十年代生产队几乎没有经济收入来源。

内容仅供参考,如果您需解决具体问题(尤其法律、医学等领域),建议您详细咨询相关领域专业人士。

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请与我们联系,我们将及时删除。