为何有人说翁同龢坑了李鸿章一辈子?

对于李鸿章的评价,历来就争议多多。有人称赞他公忠体国,一心推行洋务运动,竭力维系国家统一;也有人批评他丧权辱国,不断向各国列强妥协,俨然就是一个“卖国贼”。

在批评李鸿章的阵营中,翁同龢无疑是最坚决、最卖力的那一个。今天,我们就一起走近这两位晚清的重臣,努力揭示他二人如此“不对付”的原因。

李鸿章(1823年——1901年),字渐甫,号少荃,谥号“文忠”,安徽合肥人。他是清末重臣,与曾国藩、左宗棠和张之洞被并称为“中兴四名臣”,更被慈禧太后称为“可再造玄黄之人”。

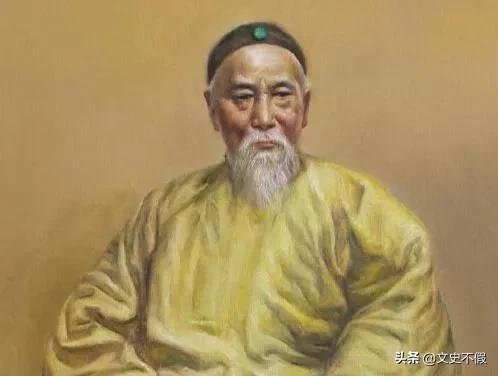

翁同龢(1830年——1904年),字叔平,号声甫,谥号“文恭”,江苏常熟人。他是咸丰帝时期的状元,官至军机大臣兼户部尚书,还是著名的清流领袖,在民间的官声甚好。

这两人的政争,根源还是从私仇开始的。

翁同龢的爷爷翁咸封虽没有中得进士,但却从此改变了翁家的门风,从尚武之家成为了崇文之家。在这样的家庭成长,翁心存终于考取了进士,历任广东学政、吏部侍郎、工部尚书和兵部尚书等职。

翁心存生有三个儿子,分别是翁同书、翁同爵和翁同龢。这三个儿子皆非常聪明,读书学习非常在行,先后都入朝为官。

不过,万事皆没有永远的顺风顺水,翁同书在担任安徽巡抚期间被捻军击败后退守寿州。结果,寿州很快又生兵乱,遭到了苗沛霖的叛军围攻。作为巡抚,翁同书不思坚守城池,反而仓皇逃出寿州回到了京城。

当时,曾国藩正担任两江总督并督办苏、浙、皖、赣四省的一应军务。对于翁同书这种贻误战机和临阵逃脱的行为,曾国藩表现得非常气愤,立即上疏进行弹劾。据《清史稿》记载:

臣职分所在,理应纠参,不敢因翁同书之门第鼎盛而瞻顾迁就。

很快,弹劾疏得到了慈禧太后的准许,翁同书被判处斩监候。已经七十多岁的翁心存听闻这个噩耗,竟然在家中气绝身亡了。慈禧太后为了体恤老臣,才转而改判了翁同书充军新疆。不过,他还是在几年后病死在了西北。

翁家遭受如此的重创,翁同龢从此开始和李鸿章结怨,暗暗立誓要替自己的父兄报仇。弹劾疏明明是曾国藩所奏,为何翁同龢要怪罪于李鸿章?因为,这份奏折是由李鸿章具体执笔完成的。

洋务运动期间,朝廷中枢有恭亲王奕訢推动,曾国藩、李鸿章等地方大臣都是积极支持者,终于开启了中国近代化的第一步。不过,朝中的反对者也不在少数,除了倭仁等人外,翁同龢也是一个旗帜鲜明的反对者。

在“自强”和“求富”的旗帜下,洋务运动尽管遭到了一些阻力,但前期的进展还算顺利。随着不断深入,逐渐向文化领域扩展,出现了改革传统封建官制的呼声,此举严重触动了顽固派势力的切身利益。

作为清流的领袖,翁同龢仗着自己帝师的身份,历来就标榜着忠君爱国和廉洁奉公,不断在慈禧太后和同治帝面前进谗言抹黑洋务运动。基本上,只要是李鸿章所推崇的,翁同龢就必然反对,俨然就是“为了反对而反对”。

为了增强抵御外敌的能力,奕訢和李鸿章等人多次奏请慈禧太后下旨编练新式水军,终于得到了批准。不过,由于国库的空虚,清廷根本没有力量大规模兴建新式海军,只能先由李鸿章督办北洋海军进行试点。

在慈禧太后的亲自过问下,北洋海军的起点很高,发展也很快,成军几年就拥有了各类先进的军舰,被誉为“亚洲第一海军”。不过,等翁同龢担任军机大臣并分管户部后,北洋海军立即就陷入了停滞状态。因为,他以国库空虚和耗资广大为由,处处掣肘李鸿章和北洋海军。

而与此同时,翁同龢却对慈禧太后兴建颐和园与万寿庆典之事非常上心,将原本属于北洋海军的军费都挪作了他用。

日本在明治维新后,迅速走向了近代化的道路,对外扩张之势非常的明显。对此,李鸿章做出了准确判断,认为中日之战将会不可避免,必须在军事上提早进行准备。

不过,在翁同龢的长期掣肘下,北洋海军连续数年都“未购一舰,未买一弹”。在这种背景下,北洋海军仓惶出战,打输了甲午战争也就不足为奇了。

北洋海军全军覆没的消息传回,翁同龢竟然倒打一耙,将战败的责任全都推到了李鸿章的身上,攻击他临机指挥失当。

结果,真到了和日本进行停战谈判时,满朝上下竟无一人可以担此重任,还得继续起用李鸿章担任钦差大臣远赴日本的马关。尽管此行无论结果如何,自己都难逃骂名,但李鸿章还是无奈前往谈判并且签订了《马关条约》,也背负了千古的骂名。

从日本归国后,李鸿章立即成为了众矢之的,遭到了社会各界的攻击。其中,自然少不了翁同龢的口诛笔伐,将李鸿章骂得体无完肤。

为了平息局势,慈禧下旨收回李鸿章的黄马褂和三眼花翎,免去直隶总督兼北洋大臣之职,只留下了一个大学士的职位。李鸿章没有辩解一句,毅然背起了这口大黑锅,闲居在北京的贤良寺躲清闲。

眼看老对手下台了,翁同龢的气势却越来越足,开始向光绪帝举荐康有为等人,鼓吹变法图强的理论,还被维新派赞誉为“维新第一导师”。一时间,翁同龢显得非常活跃,俨然一副锐意改革的铮臣。

但是,恭亲王在病重期间,当着前来探视的光绪帝和慈禧太后交代临终遗言,提醒要提防像翁同龢这样的沽名钓誉之臣祸乱朝廷。据《清史稿》记载:

若用此人,所谓聚九州之铁不能铸此大错!

逐渐地,无论是慈禧太后还是光绪皇帝,都认清了他的本来面目,终将他罢职归乡。据《国朝事略》记载:

二十四年夏,今上严责中外诸臣实行新政,革翁同龢职,逐回原籍 。

作为晚清时期的重臣,李鸿章固然有自己的种种弊病和缺陷。但是有一点却不可否认,他在竭尽全力维系伤痕累累的国家,起码在民族的大节大义方面没有损亏之处。

而反观翁同龢,以家仇私怨为重,不顾国家大义而屡屡与李鸿章故意为敌,造成了相当严重的内耗。不仅加速了满清的覆灭,也使自己成为了饱受争议之人。@文史不假

为何有人说翁同龢坑了李鸿章一辈子?

在晚清的朝局中,有两个重要人物,是不得不提的,一个是李鸿章,一个就是翁同龢。

两个人既是合作伙伴,又是竞争对手,既同朝为官,又属不同的阵营,还是私人感情上的死对头。

晚清知名对联:

“宰相合肥天下瘦,司农常熟世间荒。”

说的就是上述两个人,显然,这幅对联对他们两个饱含讽刺。

一、

中国人讲究盖棺定论,就是人活着的时候,不好多说,但人死了后,就可以系统客观地去评价了。

不知道大家有没有看过一部电视剧,叫《神医喜来乐》,俺们是老乡,沧州人。其中有喜来乐给李鸿章看病的情节,喜来乐把台湾比作烧饼,把沧州比作烧饼上的芝麻,这么大一块烧饼说丢就丢了,你的病我看不了。

李鸿章当时怒了,说了一句:

“议和是太后让去的,条约是圣上批准的,所以满朝文武都说条约签得好。我也知道,等我百年之后,我一准不是个人啊。可我以为总得等我死了才会有人骂我,没想到我活着的时候,你也敢说这番话。”

这就是李鸿章对于盖棺定论地阐述,他也清楚自己签了这么多卖国条约,死后必然会被骂。但是他也委婉地表明了自己的态度,议和是慈禧太后要求的,条约是光绪帝签字批准的,结果这个锅让他背了。

同样,喜来乐也有小市民的局限性,他只知道签约的是李鸿章,也只敢骂李鸿章。对于真正导致战争失败的太后和光绪帝,却不敢表达意见,这或许就叫反奸臣而不反皇帝吧!

同样的道理,后面对于翁同龢的评价,也仅仅是把他放在了“奸臣”的位置上,而不是去追究他身后的势力。

咦,有人就有疑问了,翁同龢什么时候成了“奸臣”了,教科书中可不是这么写的啊,这是怎么回事呢?

二、

还是回到那副对联,那副对联其实就表明了两个意思:

一是李鸿章太贪心,二是翁同龢太无能,其实这样解释,并没有做到一一对应。随着时间的流逝,人们开始逐渐理解了李鸿章和翁同龢,李鸿章也转变成了实干家,翁同龢却成了空想家。

至于贪,其实俩人都贪的,一个是贪财,一个是贪名,当然,大家要明白一个道理:

那就是,历史上没有一个清流是被饿死的,也就是说清流并不清贫,真正清贫的活不下来。所谓的清流,不过是一个阶级罢了,他们总是站在道德的最高点,抱团抨击异见者罢了。

作为高干子弟,货真价实的科举考试状元,且为两任皇帝的老师,还是清流领袖。翁同龢在史书上一直是以正面形象出场,其人品,还是毋庸置疑的,最起码主观上没有做过恶事。

在我们小时候,或者是传统观念中,人就分两种,一种是好人,一种是坏人,非黑即白:

比如坏人,就得有个坏人的样,坏得流脓的那种,像从小就弹球打蛋、放屁呲窝、劁猪煽马切驴蹄、漱梨核子拔烟袋、偷鸡摸鸭子、爬瓜溜西瓜皮……

长大了后看见民女就想上啊,看到老人就想踢啊,看到小孩就想拐啊,等等等等。这类型的坏人,虽然“坏”字写在脸上,但其实并没有那么可怕,至少他发坏的后果没有那么严重。

讲这些例子,倒不是翁同龢有多坏,而是要表明,有时候不坏的正人君子,其对国家,对个人,所造成的危害,要远远大于前者!

三、

对于翁同龢,咱有一说一,其人并不坏,他比顽固派要开明的多,像维新派的康有为就是他推荐的。他又比洋务派和维新派要保守,尊崇儒家的那一套,也有点排斥外来事物。

晚清认识翁同龢的人,评价他人是聪明的,但是格局方面,还是欠缺:

“自小即长于察言观色,行事处世圆滑。”

费行简在《近代名人小传》中评价翁同龢:

“临事喜纳群言,而不能别其是非,持论不免两歧。”

这句话是啥意思呢?

就是说,翁同龢这个家伙,缺乏魄力,说话办事总是站在道德最高点的。他不干,也能说出自己不干的道理,他干,也能说出他干的道理。这样做也行,那样做也可,在他嘴里,总是能给自己圆场,这就是读书太多的人,迂腐的表现。

他可以喷你是不到黄河心不死,也可以夸自己是不到长城非好汉,他可以喷你是不见棺材不掉泪,他也可以夸自己是车到山前必有路。

这也导致在举荐康有为一事上,他犯了糊涂:

他知道光绪帝肯定喜欢康有为,所以举荐的时候,一直夸他的才干胜自己十倍。康有为是啥人,朝廷上下谁不知道,翁同龢此举算是得罪了顽固派,可是他还不放心康有为,又加了一句:

“人之心术,能否初终易辙,臣异未敢深知。”

得,这下子又把维新派都得罪了……

四、

翁同龢要不要为甲午战争的失败买单?

现在有一种观点,认为甲午战争的失败,责任在翁同龢身上。

在一部历史剧剧中,翁同龢曾经跟李鸿章说了一句“中堂上马杀贼,下马也杀贼呀”,这句话其实是有典故的。这还是很久以前了,洪秀全起义后,攻城略地,翁同龢的大哥翁同书,当时是安徽巡抚。是决策接连失误,最后在太平军兵临城下时,丢盔弃甲,竟然弃城逃跑。

曾国藩实在看不下去了,忍无可忍,参了这个翁同书一本,而这份奏折,就是出自李鸿章之手。当时朝廷给翁同书判的是斩立决,消息传到他老爹翁心存耳中,竟然把老头子给活活气死了。

而翁心存此时是同治帝的老师,帝师都被气死了,慈禧太后也就心软了一下,把斩立决改成了流放,翁同书被流放不久就死了,这让翁同龢怀恨在心。

毕竟曾国藩势大,翁同龢无可奈何,但对这个代笔的李鸿章可就不那么客气了。所以,他在剧中说的这句话,就是暗指这件事,不光我翁同龢会做文章,你李鸿章更会做文章,还会杀人呢!

虽然俩人不对付,但毕竟都是朝廷大员,表面上的客气还是得保留的,但操纵舆论,还是很在行的,不要以为现在的人会操纵舆论,那时候的人也会。

翁同龢说李鸿章是:

“宰相合肥天下瘦!”

李鸿章说翁同龢是:

“司农常熟世间芜!”

这两句话也成了刚才我们提到的晚清有名的对联,说的是李鸿章,李合肥吃肥了,但天下瘦了,翁同龢,瓮常熟吃熟了,而天下荒了。

五、

虽说俩人是个人恩怨,但背后却是两大势力在争斗,可以说李鸿章的背后,是曾国藩那一派,湘军(淮军)派。翁同龢属于保皇派,也是顽固派,虽说在戊戌变法过程中跟慈禧有争斗,但他是慈禧这一边的。

因为两次鸦片战争,让清政府意识到了军事实力的差距,随后的太平天国运动,更是揭开了大清朝的遮羞布。这种情况下,是曾国藩为首的地方汉族武装,拼命捂住了大清朝的光身,维护了脸面。

但等到太平天国被镇压之后,主要矛盾就转移了,慈禧皇太后必然不会容忍眼皮底下有这么一支力量的存在。

李鸿章一手创建北洋水师,当然有清朝廷威慑邻邦的作用,同时也让清朝廷对李鸿章有所忌惮。

这就是翁同龢为什么讲,那是你北洋的事,跟我有什么关系?

因为他们潜意识中就把北洋水师当成了李鸿章的私人部队,一旦被视为了私人部队,朝廷怎么可能还会无限制的投入军费?

清朝廷一方面也指望这些汉人武装维护统治,一方面也要时刻压制他们。所以,动不动就克扣点军费,挪用点军资,要么就打打大将屁股,总之,不让你那么舒服。

实际上,李鸿章利用自己的身份和权势,也能自己去筹钱,剧中就有他要找外国银行借款的事,但事实上他不能这样做。

如果他这样做了,那就更是跳进黄河也洗不清了,北洋水师究竟是你的,还是朝廷的?

所以,面对军舰落后,武器陈旧,弹药不足的情况,他也只能找朝廷要,找慈禧要,而慈禧任命翁同龢任户部尚书,就是告诉他,没钱!

六、

在这种情况下,李鸿章只能尽可能的消减军费,甚至连烧的煤,都用劣质的,导致发动机损害严重,速度更加缓慢。

弹药也不足,其中最重要的两艘铁甲舰镇远和定远,主炮炮弹仅有3发,打完就没了。甲午海战中,济远号管代方伯谦“临阵脱逃”,后来被斩首了,实际上,事后回想一下,是他主炮打光了。没办法,能伤敌舰的只剩尾炮,他调转船头,是为了用尾炮攻击。

当然,这只是一种设想,具体情况已经不得知了。

这种军费不足的情况下,仓促参战,必然会失败,翁同龢还在火上浇油。你李鸿章建北洋水师,耗费了几千万两银子,号称远东第一的舰队,就这么不堪一击,银子是不是都被你贪污了?

李鸿章也没办法,出战是死,不出战或许还有一线生机,于是把剩下的军舰龟缩到威海卫,期待英法来调停战争,于是被日本一锅端了。

翁同龢继续在光绪帝耳边吹风,你李鸿章就是避战,就是怕死,最终逼得李鸿章把陆军也派上去了,同样是惨败。

于是,甲午中日战争后,李鸿章的北洋水师不复存在,其所率领的淮军也在陆战中被打得七零八落,受了重创,退出了舞台。

七、

大清国内能威胁朝廷的军事力量就此消亡,虽说割地赔款,但慈禧皇太后,想必睡得更香了,毕竟苦的是老百姓,苦不到他皇太后。

而翁同龢不仅没有被怪罪,还成了维新派的领头人物,深受慈禧和光绪帝信任。

当然,也不是给李鸿章洗白,他也有私心在里面,但大清朝腐败至此,各个打着自己的小算盘,兵败,也就在所难免了。

只是苦了那支北洋舰队,2018年,在大连湾黄海海战旧址附近,打捞上来一艘军舰,它就是“经远号”,在上面还出水了很多步枪子弹壳。这是军舰啊,弹尽粮绝之下,士兵用步枪对射,足可见他们的英勇。

也从侧面说明,北洋水师,确实缺大炮的弹药,呜呼哀哉……

当然,这也是一个方面,之所以他俩不对付,原因是一个是帝党,一个是后党。

1886年的时候,慈禧太后良心发现,要还政给光绪帝,不再垂帘听政了。翁同龢这个迂腐的文人就体现作用了,这一点他还写到了自己的日记里,在他的观念里,最高权力(皇位)的禅让,是要三辞三让的。

“三辞三让”是源自于周泰伯让位于季历事,后人称之为盛德,后来就变味了,成了一种潜规则的礼制了。比如曹丕辞了几次后,才勉强接过了汉献帝的皇位,比如李世民,也是一再推辞,才不得不接受李渊的皇位。

所以,翁同龢自作聪明的恳求慈禧太后,不要一下子归政给光绪帝嘛,你还可以训政啊,巴拉巴拉,想塑造一个母慈子孝的典范,此处可怜光绪帝一小会儿。

结果,人家慈禧太后倒不客气,既然你这么强烈的恳求我,我就勉为其难,再训政几年吧!

八、

1886年到1888年,这段时间,其实是两套班子在运作,光绪帝一套, 慈禧太后一套,但军政大事还是慈禧太后掌控。

1888年,光绪帝大婚,这时候是要完全归政给皇上了,慈禧太后也不恋权,时不时去还没修好的颐和园小住,至少她得做个姿态。

在这种情况下,时任户部尚书的翁同龢就开始耍小聪明了,也是从这时候起,北洋水师的经费断了,他开始全心全意促成颐和园的迅速完工:

“南北洋购买,洋枪,炮弹,机器事,暂停两年,所有银子解部充饷。”

后来爆发的甲午战争,主战的翁同龢其实还有他自己的小算盘:

这个算盘也是相当的龌龊,战败了,则可以一举废掉北洋水师,废掉李鸿章的兵权,后面再建大清海军,光绪帝掌握兵权。如果打胜了,更显得光绪帝的威武和自己决策的正确,乘势废掉后党的军权,也不在话下。

只是,翁同龢没有想到战败的代价如此之大,他又反过来埋怨李鸿章去签那不平等条约了:

“宁增赔款,必不可割地。”

实际上,我觉得翁同龢的思想不一定会这么龌龊,也不会那么小家子气而不顾大局。纵然他跟李鸿章有私仇,但是放在了军国大事上,这种气度还是得有的。

九、

翁同龢这么表现的真正原因,其实就是迂腐,他这种文人从政,最大的弊端是不接地气。他根本不认为大清会败给日本,完全是怀着一腔热血,忠君报国的思想主战的。

毕竟北洋水师吃了那么多银子,平时张口闭口就是老子亚洲第一,怎么真到事儿上了,你李鸿章又说打不了呢?

北洋水师战败,不仅翁同龢震惊,整个清廷上下,包括西方列强们也震惊了,简直不敢相信,当然甲午战争失败的原因我们前面也分析过好多次了,就不细讲了。

在《走向共和》中,恭亲王临终前跟光绪帝说话,提到了翁同龢,他气不打一处来,评价翁同龢是:

“聚九州之铁,不能铸此错者!”

意思就是说,把整个天下的铁都哪来铸,都没有他翁同龢犯的错大!

实际上,恭亲王之所以不喜欢翁同龢,除了甲午战争失败的痛心疾首外,还是因为他是洋务派。搞了这么多年的洋务运动,一场战争,打回了几十年前,自己一生的心血全废了,无处发泄,只能发到翁同龢身上了。

对于翁同龢来讲,他的才华、学问、清廉都没有问题,为人也算正直。但吃亏就吃亏在他读书太多,满腹经纶,什么事到他嘴里总能讲出自己的道理来,且好为人师。

出发点不能说他错,但终归是得罪了太多人,再加上后来意志不够坚定,变来变去的,最终被慈禧太后和光绪帝所不容,随便找了个借口,弄回家养老了。

戊戌变法失败之后,慈禧太后曾经动过杀翁同龢的念头,但荣禄帮他躲过了杀机:

“本朝尚没有杀过师傅!”

翁同龢临终前,作了一首诗,算是给自己的一生定了性:

“六十年中事,伤心到盖棺。不将两行泪,轻向汝曹弹。”

回到题目,奸臣的话,翁同龢还真算不上,但是确实误了国,本来可以做到更好的!

当然,从某种层面上来讲,也确实影响到了李鸿章,算是坑了他吧!

为何有人说翁同龢坑了李鸿章一辈子?

翁同龢和李鸿章的恩怨,并不仅仅因为翁氏家族和李鸿章个人的恩怨(曾国藩参劾翁同书的所谓“臣职分所在,例应纠参,不敢因翁同书之门第鼎盛,瞻顾迁就”被认为是出自李鸿章手笔),而是江东士大夫集团和淮人军事集团的天然矛盾。

李鸿章以淮军平吴,从太平军手里夺回苏松,让流亡的吴地士大夫得以还乡,自以为有大恩于他们,不仅如此,李鸿章还主导大幅度减免赋税,解决了从明初朱元璋时代就存在的苏松赋税沉重问题,这一来更促使李鸿章以恩主自居。但是,与李鸿章的预期相反,在江东士大夫集团看来,李鸿章“用沪平吴”后,始终布其羽翼在两江,形成了水泼不进的地方政治格局,李鸿章本人及其亲戚部属,缺乏士大夫本应具有的典雅风范,本身就是在文化上被歧视的对象,同时他们飞扬跋扈(不分享政治权力)、贪渎好利(不分享经济权利),反正就是看上去很触气(戳气、促气,吴语“讨厌”的意思)。

反过来,李鸿章觉得翁同龢以帝师之尊而兼士林领袖,本身就是只会唱高调不会落地执行的人物,当他参与洋务外交事务时,成事不足败事有余,因此,反向的歧视链也是存在的。

总之,江苏士绅对李鸿章不时杯葛,在京吴地籍贯的官员时不时给李鸿章上眼药,以致于李鸿章经常大骂“吴儿无良”。

翁同龢坑了李鸿章,主要在于在他主持户部以后,大大削减了北洋舰队的军费拨款,而与此同时,又坚决主战,两方面着手,让人怀疑有很大程度的修私怨的成分,但说到底,这是翁同龢的认知图景和政治诉求决定的。

翁同龢的政治目的在某种意义上都实现了,李鸿章倒台、慈禧退休颐养、自己的学生光绪帝亲政,他的权力表面上登峰造极,如烈火烹油,但是,很快,他自己也倒台了。

翁同龢本人光绪廿四年十月廿四日记:

廿一日严旨,臣种种罪状,革职永不叙用,并加地方官严加管束,不准滋生事端等因;伏读感涕而已。为何有人说翁同龢坑了李鸿章一辈子?

有因必有果,有果必有因,这句话在李鸿章身上体现的淋漓尽致,翁同龢是怎么坑的李鸿章?且听我细细道来。

李鸿章首次出手,得罪其弟翁同书翁同书是翁同龢的弟弟,也是咸丰皇帝老师翁心存的儿子,当时出任安徽巡抚,因为处事不当,引起民愤,再加上弃城而逃,曾国藩觉得这样的官吏不应该出现在朝廷,于是决定管管这档子事。可是翁同书的父亲翁心存是咸丰的老师,在咸丰面前极受信任,况且门生遍布朝廷,曾国藩心想如何才能让咸丰皇帝处理这事,并且堵住大臣们的嘴。

△李鸿章

回到府中,曾国藩就让幕府中的文章高手起草,结果发现这奏文写的不好,于是自己写,结果还是认为不行,最后叫上了李鸿章,让李鸿章写写看。

“臣职分所在,例应纠参,不敢因翁同书之门第鼎盛,瞻顾迁就……”以上是李鸿章写的,此时他还是个小小的幕僚,曾国藩一看,认为此文正气凛然,还暗含杀机,可以说即让咸丰无法庇护又可以堵住大臣的嘴。奏文被咸丰看了之后,咸丰不得不将翁同书拿下,之后发配新疆。

李鸿章是初显谋略才华,但是却得罪了翁同书的弟弟翁同龢,可谓是自己一生的强敌,翁同龢之后处处与李鸿章作对,凡是李鸿章的事情,翁同龢一律反对,但是奈何自己无论是谋略还是智慧以及才能都不如李鸿章,最后没办法,既然不能直接坑李鸿章,那就坑他精心打造的北洋水师。

北洋舰队粮饷与军火被断,甲午海战大败北洋水师可以说是大清命运的保命符,北洋水师的强弱直接影响清朝的强弱,可是北洋水师需要用大量的银两去维持,当时李鸿章是水师司令,而翁同龢主管“户部”。

任何一支部队从都是“兵马未动,粮草先行”,这已经算是常识,可是李鸿章得北洋水师每次申请银两时都被驳回,翁同龢的说词是没有钱,回答的直接干脆,这可把李鸿章坑苦了,这个影响最直接的就是,北洋水师从光绪十四年之后,就再也没买过一艘军舰。

△北洋舰队

李鸿章没办法,北洋水师得不到优化,反倒落后,就在甲午海战爆发前夕,李鸿章决定求和,因为他深知北洋水师现如今的状况,可是翁同龢却不分主次,置国家安全于不顾,不给资金却又主张开战,他简单的认为北洋水师失败了李鸿章也就失败了。

翁同龢认为这是唯一一次能彻底搞垮李鸿章得机会,怎么会轻易放过,最后可想而知,甲午最终战败,这是翁同龢和李鸿章之间的争斗所导致的,战败之后,面对日本要求的战争赔款,清政府除了割地,已经没有其他办法了,这也是李鸿章的建议,可是翁同龢还要坑他,非说要么重新开战,割地求和绝不可能,李鸿章知道即使再开战也是输,到时候赔款割地更多,还会又更多的人伤亡,一气之下称道:“这不行那不行,那到时候您翁同龢去和日本谈判吧!”

听到这话,翁同龢赶紧说北洋水师是你一手创办的,我也没有办过洋务,这还得你出马,这下又坑了李鸿章一把,将他推上了风口浪尖,当时朝廷分两派,一派是以慈禧为首,另一派是以光绪为首。最后李鸿章去慈禧那说,这事翁同龢也有责任,干脆一起去谈判吧。

晚清李鸿章和翁同龢的斗争可以说已经影响了国家的命运,正因为翁同龢占据着财政位置,李鸿章才会被坑,因为李鸿章需要银两,可翁同龢就是不给,也不是不给,只说没钱,就算出资也相当少,从北洋水师的落后就能看出。

△李鸿章

这也就是所谓的李鸿章被翁同龢坑了一辈子,只是这被坑的代价不是李鸿章去偿还,而是整个国家整个人民。

(注:翁同龢只坑李鸿章,对于国家其他事情都比较公正,自己也是清正廉洁,其书法造诣为后世所传颂)

【感谢关注、评论、点赞】

为何有人说翁同龢坑了李鸿章一辈子?

翁同龢、李鸿章均位于朝廷决策中枢,在晚清史中占有重要地位,但是二人在历史上的名声却大相径庭。

翁同龢是帝师的正人君子形象,李鸿章则是一个卖国贼的形象,但历史的复杂之处就在干吏往往就要得罪人,要得罪人往往名声就不好,相反翁同龢却鼓动清流言官操控舆论,其实什么事也没有干,说翁同龢坑了李鸿章一辈子也不为过。 李鸿章与翁同龢的不合已经由来已久,一个属于后党,一个属于帝党,还有李鸿章参倒流放了翁同龢的哥哥翁同书,所以两个人的恩怨情仇,无可调解。

甲午之败并不是败在战场,而是败在庙堂,当甲午战争开始前,李鸿章上奏折添置新的战舰,购买新式枪炮时,仅得到“该衙门知道”的朱批,不是朝廷缺银子,而是翁同龢故意刁难。 甲午战争又是翁同龢公报私仇的一个绝好机会,李鸿章也心知肚明,所以出现了一个奇怪的现象,平时声称加强军备的李鸿章主和,不管军务不懂兵的翁同龢鼓动舆论,渲染气氛,坚决主战。

李鸿章主和是因为深知开展没有必胜把握,而翁同龢主战是因为如果赢了,这是帝党主战的结果,如果输了,不仅可以借机打击李鸿章,也可以借机打击后党,总之胜与不胜,都可以借开战削弱对手,夺回大权。 甲午战争还未交战,翁同龢已经与李鸿章打起了人事仗,首要目标是北洋海军提督丁汝昌。丁汝昌率北洋舰队数次出海寻敌未果,丰岛海战的运兵船又损失千人,舆论极为不满。

在清流派的鼓噪下,光绪皇帝被激怒,表示丁汝昌庸懦至此,万不可用,最后在慈禧的过问下,才没有得逞。 总之,一对朝廷重臣,祸国殃民,李鸿章是一个干才,但有些贪婪之弊。翁同龢在甲午战争前后,小人嘴脸,甲午战争焉能不败?

特邀嘉宾:一枚蜻蜓为何有人说翁同龢坑了李鸿章一辈子?

翁同龢其实只坑了李鸿章一次,但就是这一次,不但决定了李鸿章倒霉一辈子,也决定了清朝必将死得很难看。而翁同龢坑李鸿章,是拿甲午战争的失败来当代价的——看来官场斗不仅仅是明朝文官的独门绝技,饱读圣贤之书的文人都会。

翁同龢之所以痛恨李鸿章,那要从他哥哥翁同书说起。翁同书是翁同龢的亲哥哥,安徽巡抚。在招安苗沛霖的时候按对方要求杀掉了自己的属下(团练首领)孙家泰(被逼自杀)、蒙时中,但是苗沛霖收到两人首级后马上违约,翁同书赔了夫人又折兵。

这可气坏了曾国藩,马上决定上疏弹劾,李鸿章当时还是曾国藩的笔杆子,这篇文章自然要由李鸿章来做。李鸿章也不负众望,特别在弹劾奏折上写了“不敢因翁同书门第鼎盛,瞻顾迁就”,矛头直指翁同龢。结果翁同书被判了个死缓(斩监候),把翁同龢恨得牙根痒痒,在全力营救使亲哥哥由死缓变流放之后,就琢磨怎么搞李鸿章一下子。

功夫不负苦心人,两代帝师翁同龢终于等来了机会,这机会被后人称为甲午之战。就在甲午海战的前两年,德国工程师汉纳根就建议购买开花炮弹,李鸿章也下令购买,但是却一颗也没买回来——主管户部的“帝师”翁同龢不同意,拒绝的理由就两个字:“浪费”。明知道北洋水师有炮无弹的翁同龢成了跳得最高的主战派,而他跟别人吐露的自己真实想法是:,胜了,是“太后英明”,败了,李鸿章难辞其咎。翁同龢摆明了是想借日本人之手搞死李鸿章。

翁同龢的学生、国子监学正王伯恭在日记里写道:“甲午战前,翁同龢一力主战,李鸿章言不可轻开衅端……我去见翁同龢,向他力陈主战的错误……翁同龢说:李鸿章治军数十年,扫荡了多少坏人啊!现在北洋有海军陆军,岂能连一仗都打不了?我正想让他到战场上去试一试,看看他到底是骡子是马,将来就有整顿他的余地了。”

估计上面的话读者诸君都能看得懂,笔者就不翻译了,但是笔者要解释两点:翁同龢说的被“李鸿章扫荡的坏人”,包括翁同龢的亲哥哥;而翁同龢主战而又不给钱的真实目的,就是为了“整顿(整治)”李鸿章。

大家都知道,在1894年(甲午年)发生了两件大事:一件是9月17日清军在甲午战争中全面失败,另一件事是11月7日 ( 即阴历十月初十 )慈禧六十大寿。

翁同龢千方百计克扣下来的海军军费去了哪里,大家想必心知肚明,慈禧一盘菜,够买十枚开花弹。买一枚开花弹翁同龢都认为是“浪费”,但是慈禧“寿宴”却“不可轻率”。私仇大于国恨,内战内行外战外行,这可能是历代文人,或者是历代官场的传统。在历史上不仅仅是秦桧坑了岳飞、翁同龢坑了李鸿章——李鸿章当然无法与岳飞相提并论,但事情的原理似乎差不多……

内容仅供参考,如果您需解决具体问题(尤其法律、医学等领域),建议您详细咨询相关领域专业人士。

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请与我们联系,我们将及时删除。