于谦当年为什么被同行称为“小赵世忠”?

郭德纲于谦虽然一直标榜“现挂”,而且于谦在节目上也反复说自己跟郭德纲几乎不对词每次上台前都是一张小纸条写好节目脉络,大概过一下,上场就能演几十分钟。

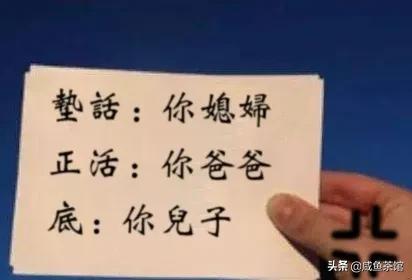

其实这是两人长期合作的结果,而且长时间不创新,基本上就是把老段子随机组合,垫话正活底包袱都是张口就来,既没有结构也没有角色塑造,把零碎包袱抖完结束。

对于反复表演的包袱,郭德纲说一句前缀,于谦就知道怎么接。有时候甚至靠本能也能接下来,即使接呲花了,粉丝反而觉得惊为天人。

长此以往,于谦就变成了现在的风格。

这既是于谦舞台风格的逐渐转变,也是郭德纲表演对于谦的直接影响,另外郭德纲长期以来对观众下沉式筛选也至关重要。

所谓意识流捧哏,就是怎么胡说八道,台下都是叫好。而且越是胡说八道,台下观众越美得慌。

现在回过头去看于谦早期的捧哏,估计他自己都会觉不可思议。因为最开始的于谦,是主流到不能再主流的风格,也就是他被称为“小赵世忠”的时期。

跟搭档郭德纲野路子不同,于谦是正经的科班出身。而且指导过于谦的相声名家,在整个北京相声界都是传奇一级的存在。

1982年考入北京市戏曲学校相声班学艺,在校期间曾跟随相声名家王世臣、罗荣寿、高凤山、赵世忠学习。

但当时的于谦,在曲校老师眼中不是个好材料,也得到了精辟的十二字评语。

死羊眼、一张脸、身上板、嘴里颤。

后来于谦的一个大哥看他快被开除,于是用武力强制他练活,在几个礼拜的加强训练后,于谦改头换面,得到了王世臣的高度认可。

其实于谦是天赋很高的,只不过他性格有点懒散,把大部分精力放在了贪玩上,功课不上心,所以突击考察就会崴泥。

但他只要稍微用点心,成果就会很突出,这就是所谓的天才。类似的案例就是谢天顺,去天津曲艺团一打听,谁都对谢天顺的懒散咬牙切齿,临上场还能躺被窝里数瞌睡虫。

但人谢爷一登台,那量得滴水不漏,而且情绪掌握得极其精准,合作的人都说好,包括跟他裂穴并且到死都没再和好的马志明。

于谦也是这种类型,花一点功夫,就能得到别人十倍效果。而他用心去专营相声,再加上打小跟赵世忠认识,老爷子对他也指导最多,影响也最大,爷儿俩还有点撞脸(都是包子款),结果于谦就成了享誉业界的“小赵世忠”。

赵世忠的风格,总结一句就是“句句都在点上”,包袱宁愿少翻,但绝不错翻乱翻。表演节奏按照最稳妥的路子走,绝不洒狗血找刺激,制造所谓的“反杀”效果。

当年的“北京二赵”,无论逗哏赵振铎的表情动作,尺寸火候,还是捧哏赵世忠的严丝合缝,那玩意儿都是教科书一级的存在。

姜昆曾经跟赵世忠合作过一次,两人临时搭档排练也很仓促,结果演完下来姜昆彻底跪服。

要知道姜昆最习惯的电视相声,那是需要反复排练,一个字都不带差的。但赵世忠能够把临时搭档演出电视相声的效果,那就是功夫盖了帽了。

于谦如果一直沿着这条路走,那他就是未来的赵世忠。而他跟刘颖合作期间,确实朝着这个方向在前进。

但后来因为相声不景气,再者于谦天性使然,贪玩的性格也不适合在一个看不到未来的领域里摸索,所以他去了影视圈跑龙套,并且机缘巧合的碰到了郭德纲,开启了另一种非主流人生。

这个版本的于谦,追求的是“现挂”“想什么说什么”“怼逗哏”“出乎意料的效果”,成为喝大酒后演出巅峰的神人。

换其他演员去这么整,就是胡说八道不尊重观众。让于谦这么演,那就是相声皇后。

说白了,就是明星效应,靠着打造人设和个人标签,将艺术标准摒弃,改为票房和数据衡量一切。

用郭德纲的话说就是,我能让你花更多的钱,我就是艺术的化身。

从小赵世忠到吃喝抽烫的于谦,就是这样一个转变。

于谦当年为什么被同行称为“小赵世忠”?

私以为赵世忠先生是“通天教主”以下,捧哏最全面的三位名家之一。

(另外两位是朱相臣和石富宽)

平心而论,世忠老的艺术在精彩程度上,比起前边这两位不算精彩。

甚至比起其他一些捧哏名家,也并不突出。

但是世忠老胜在圆润、严实。

题目中说谦哥儿年轻时的外号叫做“小赵世忠”,也就是其圆润的表演风格和世忠老非常相似。

当然这个和他在相声学习班学习相声时,深受世忠老、世臣老以及罗荣寿先生等一波大能的熏陶有关。

谦哥儿的风格说到“圆润”,确实颇有点世忠老之风。

但是也就仅此而已。

以赵先生捧活之严实、翻包袱之准确、把握人物之精到以及爱岗敬业的程度,是谦哥儿一时半会儿还够不着的。

所以只能是“小赵世忠”,而不是“赛赵世忠”。

当然,谦哥儿继冯巩先生之后,又另辟蹊径,开创了一条现代相声捧哏的新路子,

其对现代商业化相声的捧哏承上启下的作用,是不言而喻的。

这个上面的成就,已经超过了赵世忠先生乃至他的师傅石富宽先生。

以上……

内容仅供参考,如果您需解决具体问题(尤其法律、医学等领域),建议您详细咨询相关领域专业人士。

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请与我们联系,我们将及时删除。