妙玉要把刘姥姥用过的杯子扔掉,说明她是个什么人?

因为刘姥姥在来到栊翠庵之前,说了这样一句酒令“花儿结了个大倭瓜”,妙玉才要把刘姥姥用过的杯子扔掉。而那只后来送给刘姥姥的成化五彩茶盅,却又是个重要道具,其中隐藏了与刘姥姥酒令相同的寓意,也暗藏了妙玉的真实身份。

那么,妙玉为何因为刘姥姥的酒令而要扔掉一只价值不菲的茶杯,这只茶杯又暗喻了妙玉什么样的为人呢?

刘姥姥的酒令与妙玉奇异的茶具此处,咱们先说说妙玉另外一只茶杯,这只茶杯是专门给贾宝玉“饮牛饮驴”的,名字很古怪,头一个字都打不出来,字典上也查不到。这只茶具名叫“(分瓜)瓟斝”,“斝”是商周时期的酒器,这里用作茶具,也是一种独特的写法了。而“斝”的前面两个字都有一个“瓜”字,第一个字,是“分瓜”,按照古代从右至左的读法,那就是“瓜分”。

瓜分,分的就是刘姥姥说的那只大倭瓜,分瓜之后,便是“瓟”,有人得了一个小瓜。“斝”,是两口下边一个秃宝盖,再下面就是一个“斗”字,原本是一斗两斗之意,是个量词。但在古代时,“闘”也写成“斗”,那就是争斗的意思。所以,贾宝玉喝茶的杯子“(分瓜)瓟斝”就意味着争斗。因为争斗而分瓜(瓜分),贾宝玉、妙玉,以及来到栊翠庵的刘姥姥等人都参加了“分瓜”的争斗。

这是怎么回事呢?

这件奇异的茶具,上面有苏轼的题字:“宋元丰五年四月眉山苏轼见于秘府”。北宋元丰五年(1082年),是宋徽宗出生的那一年。据相关史料记载,赵佶出生于这一年的端午节,过去迷信,说端午节这天出生的人害父母,是个不吉之人。所以,赵佶就把生日改为十月初十。又因为宋徽宗曾封宁国公,所以,改过的生日就叫做天宁节。

“宋徽宗的鹰,赵子昂的马”,指的是这两个皇子都是大宋亡国君臣。“宁国府”之所以有宋徽宗的影子,就说明了《红楼梦》写的是明代末世之争。

《红楼梦》毫无疑问地借用了《水浒传》的写法,得《水浒传》之精髓。《水浒传》以北宋事隐藏明朝事,在书中暗藏了明朝灭亡的末世大预言。而《红楼梦》的作者则是亲身经历了末世大劫难,把朱家的事写在了故事之中。

刘姥姥说的倭瓜,就是南瓜。崇祯上吊,明朝灭亡后,朱家后人纷纷在南方称帝,相互残杀,“瓜分”朱家皇统。刘姥姥说“倭瓜”,妙玉则拿出这样一件“分瓜”茶具,这两人其实隐喻了同一件事。按说,妙玉应当很看得起刘姥姥才对,那为何又要嫌弃这个乡下姥姥呢?

问题就出在那只成化五彩茶盅上,怎么回事,且看下文分解。

成华五彩杯隐藏了明廷宫斗史妙玉的这只杯子,是先给献了一盅老君眉,贾母却把杯子递给刘姥姥喝。妙玉要扔掉这只成化五彩茶盅,既是嫌弃刘姥姥,更是对史太君的不满。

贾母与妙玉一见面便不对付,妙玉献茶,老太君冷冷地怼了一句:“我不吃六安茶”。妙玉也不客气,笑着回怼:“知道,这是老君眉”。贾母为何不吃六安茶,妙玉又是怎么知道的呢?

原来,六安是朱元璋人生的转折点。朱元璋因为小时候多病,差一点被他父亲舍给了佛寺。长大后,便去皇觉寺出家。在皇觉寺带发修行了五十天,因蝗灾闹饥荒(母蝗虫),朱重八便以行者的身份云游化斋,一路西行。行到六安时,朱重八遇到一个深通星历的老儒生,在这个儒生的指引下,朱元璋回到皇觉寺,不久就遇到了郭子兴。

妙玉的经历中,也是因为小时多病出家带发修行,也与师父云游。师父临终前,嘱托她不要回家,妙玉便寄寓荣国府栊翠庵。朱洪武虽然在六安发迹,做了皇帝后便打算定都凤阳,但却终究没有去中都,也是没能回家。妙玉,实则“庙宇”,薛宝钗是“金”,林黛玉是“玉”,妙玉则是“金玉”,是朱元璋的象征隐喻。

贾母这一系,也就是贾家荣国府,主要写的是朱元璋大哥朱兴隆这一脉,就是桂林靖江王。靖江王是朱洪武所封,虽然深隆“皇恩”,但朱元璋在《朱氏世德碑》中把大哥叫做“孟兄”,一母同胞变成了庶出。《红楼梦》中,以贾探春深恨庶出而表达了靖江王对洪武老祖的不满。

所以,贾母与妙玉不对付,明知妙玉有洁癖,还把成化五彩茶盅故意递给刘姥姥。这个细节的寓意,就是怂恿朱氏“分瓜”。

成化五彩茶盅出自明宪宗成化年间的官窑,这里就有意思了。朱见深之父明英宗朱祁镇经历过土木之变,被异母弟弟朱祁钰取而代之,夺门之变后复位。而朱见深十分宠幸万贵妃,万贵妃没有生育,却不断残害别的有孕嫔妃宫女,明孝宗朱佑樘若非宫女冒着生命危险暗中保护,早就断送在万氏手中。

这就是“成化五彩茶盅”在书中的寓意,《红楼梦》不仅写的是“胡乱”中朱家的遭遇,更是怨恨南明时期朱家的自相残杀。其中,荣国府所象征的桂林靖江王就是在这样的争夺中,经历了一场悲剧。

刘姥姥与妙玉的另一段故事妙玉要砸掉成化五彩茶盅,是贾宝玉劝她送给了刘姥姥。为何妙玉听从了宝玉的建议,是不是宝玉、妙玉二人暗通情愫呢?不是的。妙玉之所以能够听宝玉的建议,还是因为那只“分瓜”茶具。

查阅苏东坡的经历,元丰五年(1082年)四月,苏轼已经谪贬黄州,在黄州居所东坡之上筑雪堂,题“东坡雪堂”匾额,作《雪堂记》。这其中,就涉及到了这个典故,并以这个典故,暗藏了一代靖江王的悲剧。

倒数第二代靖江王朱亨嘉于崇祯皇帝上吊后的第二年,在桂林自称监国,做了南明代理皇帝。为洗脱“庶出”之名,朱亨嘉以洪武278年纪年。当时的南明皇帝是隆武帝朱聿键,是朱洪武的九世孙。周瑞家的“送宫花”这回书中,有林黛玉玩九连环游戏的细节,这个“九”的其中一个寓意,说的就是这个皇族九世孙。

朱聿键不能容忍朱亨嘉造反,派兵攻陷了桂林石头城,朱亨嘉被活捉。不久,朱聿键秘密将朱亨嘉吊死,对外宣布靖江王死于暴病。林黛玉“玉带林中挂”,有“桂林”隐藏其中,而且,书中也暗示林黛玉死于疾病,与秦可卿、贾元春等人的结局是一样的。

靖江王城被攻破时,一个太监把朱亨嘉三岁的儿子朱若极抱了出来,躲在城中的雪洞之中。这个雪洞,也叫刘蟾洞——这就是刘姥姥与苏东坡“雪堂”,以及救巧姐的故事隐喻。而这个躲在雪洞中逃过一劫的三岁孩子,很快被转移到全州,在湘江边上的湘山寺出家。“湘江水逝楚云飞”、“潇湘妃子”,就是指的这件事。

这个名叫朱若极的小孩,就是后来的清代四僧之一,著名大画家石涛——石兄原来在这里。

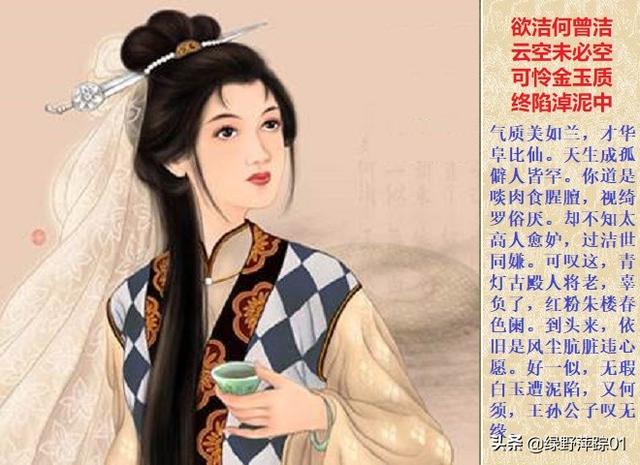

妙玉的为人与结局“欲洁何曾洁,云空未必空。可怜金玉质,终陷淖泥中。”这是妙玉的判词,其中,“金玉”落泥淖并不是说妙玉变成了风尘女子,而是说这位象征“庙宇”的高高在上的人物,为忤逆(污泥)者所陷。

靖藏本中有一则很难读通的批语,大意说的是妙玉他日在瓜州(分瓜)渡口“各示劝惩”而为“枯骨”。这则批语不是说妙玉“屈从”于枯骨,而是因为“劝惩”,终局于“污泥(泥淖)”。其背后的事情是这样的:

万历皇帝的后代,桂王朱由榔在遗臣的推举下继任南明皇帝,建号永历。朱由榔虽然称帝,却是个流亡皇权,被明朝降将和自家人打得四处逃窜。永历十二年(1658年),朱由榔在势穷力孤的局势下,由云南逃到了缅甸。吴三桂随即上奏清廷,入缅擒拿。

朱由榔皇室及南明大臣在缅甸惨遭缅甸王莽白劫杀,其状甚惨。莽白惧怕吴三桂,便献出了朱由榔。朱由榔见到吴三桂时,厉声斥责,表现出了大明皇室在忤逆及清廷面前应有的“航脏(肮脏)”气节。“到头来,依旧是风尘肮脏违心愿”,“妙玉”再高亢刚直,最终却被吴三桂以弓弦勒死于昆明篦子坡。

吴三桂有“桂”,桂林靖江王,桂王朱由榔都有“桂”,《红楼梦》中的“天香”就来自“月中桂子”,都是明朝的隐喻象征。而吴三桂之“吴”,就是泥淖,就是“污泥(忤逆)”。因此,妙玉的高洁,其实是《红楼梦》作者所赞同的自家气节。

妙玉的这个结局,其实伏写在了贾元春的判词之中。“庙宇”象征了朱明皇统,也就是庙堂、太庙,这个地方高高在上,不容尘埃,其中的肃杀之气,在荣国府看来,当然也是“世难容”了。因为末世,朱家皇统肯定是为现世所容了。

妙玉要砸掉成化五彩茶盅,暗喻了朱洪武不愿意子孙们“分瓜”,更不愿意大明王土被“瓜分”。故而,妙玉要砸掉这只“不详”的茶杯。然而,代表靖江王城“石兄”的贾宝玉,却因为“分瓜”杯而留下了这只古怪得连字都打不出来的成化杯。

妙玉要把刘姥姥用过的杯子扔掉,说明她是个什么人?

我是梅落肩香,我来回答你的问题。

一、妙玉要把刘姥姥用过的杯子扔掉,说明妙玉是个修行不够的人。- 《 红楼梦》第四十一回:“栊翠庵茶品梅花雪,”妙玉嫌弃刘姥姥,打算把刘姥姥喝茶用过的杯子扔掉,因为出家人是戒荤吃素食的,况且妙玉又是好洁癖,可偏偏,她给宝玉喝茶的杯子,却是自己吃茶用的绿玉斗,这样一来,妙玉这个人,便耐人寻味了。

妙玉是苏州人,祖上也是仕宦之家,因自幼多病,无奈入了空门。带发修行的妙玉,十八岁时父母俱亡,为睹观音遗迹和贝叶遗文,随师从苏州到了京城。贾府为元春归省,买了十二个小尼姑,妙玉被请到大观园栊翠庵做了住持。

“青灯古殿人将老,孤负了,红粉朱楼春色阑。”一个向往自由(庄子)的女子,又无尊师教诲,六根不清净,又如何能修成正果呢?

二、天资聪慧,“气质美如兰,才华馥比仙”妙玉才艺与惜春齐肩,她续写的“中秋诗”赢得湘云、黛玉的赞许;她茶艺精湛,栊翠庵吃茶便知,不但茶具精致名贵,就连泡茶的水都是及讲究的:

贾母道:“我不吃六安茶。”妙玉笑道:“知道。这是老君眉。贾母接了,又问是什么水。妙玉笑回:“是旧年蠲的雨水。”

三、妙玉的性格,怪癖孤傲中透着倔强。- 妙玉很不讨人喜欢,邢岫烟说她“性格孤傲,不合时宜”,就连“大菩萨”李纨都厌弃她,她怪僻孤傲之性情,尤胜黛玉三分,黛玉是看透不说透,独自生哀怨。

妙玉则是,无所顾忌,她大大方方的给宝玉送生辰贺礼:“槛外人妙玉恭肃遥扣芳辰。”属名“槛外人”,一个尼姑给富家公子送贺礼,还明晃晃的写上道号,这在世人眼里简直是伤风败俗到至极,既不是“槛外人”也不是“ “槛里人”简直里外不是人,这脸皮是丢尽了。

难道她不懂男女授受不亲?她不知佛门清规戒律吗?当然不是,可她为何这么做呢?因为她自觉,未作甚不耻之事,不必在意那些世俗之人的看法。她怎晓得“薄命司”上早注定“欲洁何曾洁,云空未必空”,她与红尘的孽缘终归是纠缠不清的。妙玉追求绝世而独立的作派,与她学《庄子》有关联,妙玉赞:“文是庄子的好”。自号“畸人”畸人乃是与世俗人不同的异类人。抛名利,通天道,特立独行。她自命清高,世上皆粗鄙,唯其品高洁。如此,她嫌弃刘姥姥用过的茶杯,就再正常不过了。

四、妙玉真性情妙玉虽是出家人,久居大观园,偶与公子小姐们往来交好,衣食用具上并无大差别,久之,定衍生出些小女儿情怀,矫情、任性、乖张。

宝玉的生辰礼物,她可以偷偷送去,刘姥姥用过的茶杯,她完全可以不声不响的丢掉,伪善的去博得众人的好感。可她偏不!喜欢尽喜欢,厌恶便厌恶,这正是她的真性情,喜怒形于色,爱憎亦分明。

五、妙玉是曹雪芹爱惜的人物之一,她是金陵十二钗中,唯一与贾家没有血亲和姻缘关系的女子,排名第六位,排在了王熙凤之前,正门正出的迎春、惜春姐妹,都列位其后。

那么世人同嫌的妙玉,缘何曹公偏偏珍爱她?我认为,曹公爱她冰清玉洁的品质,惜她不畏惧世俗,我行我素的“真性情”,怜她一块无暇白玉陷污泥。引诗为据:《世难容》曹雪芹气质如兰,才华馥比仙,天生成孤僻人皆罕。你道是啖肉食腥膻,视绮罗俗厌;却不知,太高人愈妒,过洁世同嫌。可叹这,青灯古殿人将老;孤负了,红粉朱楼春色阑。到头来,依旧是风尘肮脏违心愿。好一似,无瑕白玉遭泥陷;又何须,王孙公子叹无缘。

妙玉要把刘姥姥用过的杯子扔掉,说明她是个什么人?

刘姥姥来大观园,贾母带他游历各处,并在栊翠庵饮了茶,但结果是栊翠庵的主人妙玉,竟把刘姥姥饮用茶的杯子扔掉。

栊翠庵中,妙玉的茶具可是价值连城的,如果照这样的扔,恐怕没几天也就扔光了。

妙玉如此,应视有如下原因 :大观园本身就是女儿们的独立王国,所有的女儿都可以在这里,有他们的欢乐,有他们的悲哀。而陇翠庵呢?又是这个独立王国之中的独立王国,妙玉又恰恰就生活在这样的一个独立王国之中的独立王国。

他在这里,可以娇惯自己,更可以惩纵自己,他可以面对黛玉直言不讳说他,竟是一个大俗人, 我们想想有谁敢向黛玉如此无礼。

王国之中的妙玉,可以说“玉洁就应洁,云空就应空”(这里的″空"要做反向理解),你刘姥姥用过的杯子,我不要,就应扔掉。可以说,妙玉就是一个小霸王的心态。

刘姥姥进住大观园,在王熙凤宴席上,用碗用筷,你看哪一样,王熙凤扔掉了。刘姥姥临走时,王熙凤还安排平儿,把刘姥姥服务的周周到到。王熙凤的所为才叫生活啊。

而妙玉呢?他是在挥霍自己的优越,难怪给他的曲名为《世难容》。脱离王国他只能是“不洁” 与"不空″,其结果是″终陷淖泥中”。可惜了他天生成的"气质美如兰,才华阜比仙″,就这样白白的浪费掉了。

假如刘姥姥在栊翠庵,你妙玉也有王熙风的待客之态的话,出离大观园以后,你会有一个更健康的心态来生活吧!妙玉要把刘姥姥用过的杯子扔掉,说明她是个什么人?

欲洁何曾洁,云空未必空。妙玉就是矫情!炫富!

刘姥姥用过的那只杯子可是成窑五彩钟,就是明朝成化本朝也是稀世珍品,明万历《神宗实录》载:神宗时尚食,御前有成化彩鸡缸杯一双,值钱十万。

2014年香港苏富比春拍会上,上海收藏家刘益谦以2.8亿港元拍得一只明成化杯带回上海。

清朝时,成窑杯子存世量已经很少。乾隆有鸡缸杯诗:朱明此去弗甚远,宣成雅具时尤见,寒芒秀采总称珍(宣化指宣德、成化)。

言归正传,妙玉,宝玉都出身豪门世家,自然都知道成化杯价值不菲。妙玉请黛玉宝钗吃梯己茶,宝玉尾随而来。恰好道婆收了上面的茶盏来,妙玉忙命:将那成窑的茶杯别收了,搁在外边去罢。

贾母带刘姥姥游大欢园,至翠栊庵吃茶,妙玉亲捧一个海棠花式雕漆填金云龙献寿的小茶盘,里面放一个成窑五彩小盖钟,递与贾母。贾母说不吃六安茶,妙玉回说是老君眉。贾母又问是什么水,妙玉笑回是旧年蠲的雨水。贾母吃了半盏,递与刘姥姥,刘姥姥一饮而尽:好是好,就是淡些,再熬浓些更好了!

佛曰:众生平等!这个杯子贾母用得,为何刘姥姥用不得?嫌她贫?皇帝还有三门穷亲戚。嫌她脏?贾母是公候夫人尚且不嫌?所以宝玉才会说:常言道‘世法平等,他两个就用那样古玩奇珍,我就是个俗器了!′

妙玉给黛玉、宝钗的杯子皆是古玩(上面的字古体字打不出,此处不写了),给宝玉用的杯子正是她自己常用的杯子。

妙玉道:这是俗器?不是我说狂话,只怕你家里未必找得出这个俗器来……

妙玉身为一个出家人,处处炫富斗富,宝玉说是个“俗器”,一点没处。而且专把自己用的杯子给宝玉用,凡心已动,正是”俗器”。妙玉之俗心,外人也能看懂,所以邢岫烟会给宝玉讲出“槛內人与槛外人″,李纨也会罚宝玉“访妙玉乞红梅”。

再说一句小家子的话,道婆收成窑杯时,宝玉恰好在旁边,妙玉才命放在外面,这是装给宝玉看,而且她并没有说扔了,那杯子老值钱了,却被宝玉要走赏给刘姥姥了,妙玉说不定心里要骂宝玉几天呢!

妙玉要把刘姥姥用过的杯子扔掉,说明她是个什么人?

妙玉是个可怜人,可怜之人必有可恨之处。

她原是仕宦人家的小姐,自小在玄墓蟠香寺出家为尼。贾府建造大观园,王夫人设帖请妙玉入住栊翠庵。

因出身仕宦,妙玉在贾母、王夫人面前大气从容,不卑不亢。她与宝玉、黛玉等人相处得也不错。她是带发修行之人,才貌双全,正是有了这些前提,妙玉尘缘欲了未了,不洁不空。

纵使她才华馥郁,品味高雅,栊翠庵品茶那一回就让大多数人嗤之以鼻。

《红楼梦》第四十一回,贾母等人来到栊翠庵,妙玉招待吃茶,有一段话:“贾母道:我不吃六安茶。妙玉笑说,知道,这是老君眉。”

说明贾母也是爱茶之人,深解茶性,“吃了酒肉”之后油腻太重,倘若饮了绿茶容易停食、闹肚子。精于茶道的妙玉马上说“知道。这是老君眉。”这位“槛外人”不仅擅于茶道,人也聪明乖巧,十分招人喜欢。换而言之,这何尝不是谄媚呢?可见其俗。

贾母把喝剩的半杯茶递与刘姥姥,刘姥姥说茶很淡,不及她家里喝的有味。

自命清高的妙玉曾说,“一杯为品,二杯即是解渴的蠢物,三杯便是饮牛饮骡了”。在她的眼里,刘姥姥就是牛饮的蠢物。

妙玉不仅嫌刘姥姥没品味,更觉得刘姥姥是一个爱钱财又想要往上爬的粗人,一副打秋风陪笑脸的模样,很瞧不上她。于是,她把刘姥姥喝过的成窑杯子,叫人随手搁在外头不必收进来了。

俗人尚且知“男女授受不亲”,怎不见她弃了宝玉用过的器皿呢?分别心,分别相重。

宝玉陪笑道:“那茶杯虽然脏了,白撂了岂不可惜?依我说,不如就给那贫婆子罢,他卖了也可以度日。你道可使得。”妙玉听了,想了一想,点头说道:“这也罢了。幸而那杯子是我没吃过的,若我使过,我就砸碎了也不能给他。你要给他,我也不管你,只交给你,快拿了去罢。”

妙玉这一行为,最为世人诟病。佛曰,四大皆空。而妙玉是心系红尘,眼里揉不得沙子。

妙玉招待黛玉宝玉喝体己茶,宝钗也沾了光。当宝玉说他用的器皿是俗器,被妙玉怼得一塌糊涂:“这是俗器?不是我说狂话,只怕你家里未必找得出这么一件俗器来?”林黛玉问了“这也是旧年的雨水”,同样被妙玉怼成“大俗人”。宝钗最聪明,沉默是金。

一个人越是炫耀什么,内心就越缺少什么。内心真正富足的人,从不炫耀拥有的一切,因为他内心平衡。内心越是丰盈的人,生活越是简素。

妙玉这个槛内人,心里应该是羡慕尘世中人的,自己这么好的条件却藏身于寺庙伴青灯古佛。青春梦里,有着不甘,徒叹奈何。她口口声声说黛玉等人俗,其实她不知道自己最俗,俗到骨子里去了。

在她怼宝玉、把刘姥姥用过的杯子撂外头时,人设早已崩塌。

妙玉要把刘姥姥用过的杯子扔掉,说明她是个什么人?

这个白瓷杯是很重要的一个道具,它既象征了洁白无瑕的妙玉这个人,又伏下了后文瓜州渡口一段故事。

《红楼梦》第四十一回有一段靖藏本的眉批,因为该本的迷失和此条批语是抄写者仅凭记忆记下来的,便导致了一定的讹误。原文如此:

妙玉刚要去取杯,只见道婆收了上面的茶盏来。妙玉忙命:“将那成窑的茶杯别收了,搁在外头去罢。”眉批【妙玉偏僻处。此所谓“过洁世同嫌”也。他日瓜州渡口劝惩不哀哉!屈从红颜固能不枯骨(似“各示”两字)】

正确的批语应该是这样:

妙玉偏僻处。此所谓“过洁世同嫌”也。他日瓜州渡口客示劝惩,红颜固能不屈从枯骨,不哀哉!

意思是说这时候的妙玉洁癖到令人生嫌,来日瓜州渡口,刘姥姥以访客的身份表示劝慰,本来就避免了发生妙玉屈服于干瘪臭老头的事,想起来岂不是悲哀啊!

这一段故事很精彩,我在小说《雏凤清重续红楼梦》里演绎了这一段:

此日到了瓜州渡口,刘姥姥一早儿便起来拉了板儿,先在饭铺子里吃饱喝足,出门恰见那边围了一堆儿人,也不知又有什么热闹,便凑上前去瞧。

近前,却是个带发修行的姑姑,跟着两个小丫头立在一边,横眉竖目不语;迎面站个丑陋黑瘦的枯老和尚,看样子也有六七十岁,目光昏浊,一身粗皮糙肉;身后跟着些年轻徒弟。

此时老和尚正说道:“无量寿佛。众位乡邻,她原是偷了我们庙里的舍利,贫僧不过来找她讨要罢了。”一面就睃着那女尼,只是笑。

刘姥姥见是妙玉,忙挤过去插嘴道:“妙玉姑娘,既是你拿了他们的东西,还给他们就是了。我也不知道什么家里舍里的是煞,也不值什么,你给了他们,自个儿好好念佛罢咧。”

妙玉见是故人,方启玉齿道:“你老人家别听这起子人混说。他们才是贼呢!我哪有什么舍利?就算我有,也不能叫它落入这等俗物的手里。”刘姥姥也拿不准儿,只好摇摇头。

刘姥姥又回过身子劝那枯僧说:“老菩萨,你那什么家里舍里的得多少银子一个?我替她赔给你罢。这妙师傅可是个好人,当年宝二爷还把她的一个茶盅子给了我呢!我们当成龙宫里得来的一样,使了这些年,前儿还拿出来瞧了又瞧的,稀罕的了不得。你老看能不能这样,我赔你一个舍利,可使得?”

老僧见她啰唣不清,竟是发起怒来,骂道:“老苍狗,休得在此骗口张舌!那宝物岂是你个贫婆子能赔得起的?贫僧好心劝你,还是少管这些闲事为妙,莫要误了你佛爷爷美事。”不容分说,将个老人就拥到旁边人堆儿里。

板儿攥着拳头还要上去理论,被他姥娘悄悄拽住了。然此时已不见了妙玉,气得那老僧嚷了一通,又吩咐徒儿们四处混找。

原来妙玉趁乱拉了小丫头子,早已挤进人群里去了,如今至于庵中,有老尼接着,进了禅房,在内掩了门,只觉仍是心惊肉跳的。自语道:“看来这里也待不得了,明儿定离了这是非之地,还到别处去。”一面把《禅门日诵》念了一遍。

小丫头送来斋饭,妙玉吃过,点上香,拜了菩萨,才请老尼、侍女自去歇着,自己则垂帘跏趺,坐于禅床之上闭目吐纳,不觉间恍惚入定。

内容仅供参考,如果您需解决具体问题(尤其法律、医学等领域),建议您详细咨询相关领域专业人士。

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请与我们联系,我们将及时删除。