水浒李俊是广东揭阳人吗?

混江龙李俊祖贯是庐州人,庐州在现今的合肥。因而,《水浒传》中的李俊是安徽人。因李俊在揭阳岭救了宋江,所以,他便与“揭阳”有了关联。《水浒传》中的揭阳镇、揭阳岭其实都是虚构的地名,在浔阳江边,不是广东的揭阳县。所以,即便是李俊祖居庐州迁到了揭阳,他也不是广东揭阳人。

那么,施耐庵又为何要写一个虚构的揭阳镇与揭阳岭呢?在扬子江撑船的庐州人李俊,又为何来到了浔阳江边的揭阳岭呢?

揭阳岭究竟在哪里却说宋江在两个防送公人的押解下,来到了揭阳岭。两个公人说道:“好了!过得这条揭阳岭,便是浔阳江,到江州却是水路,相去不远。”

两个公人的话交代得很清楚,揭阳岭在江西境内,而且,就在九江的附近。从后文故事看,翻过揭阳岭就是揭阳镇,从揭阳镇渡江过去,就是“江州”。这是因为,“浔阳江”是长江流经江西境内的特称,而江州又有浔阳楼、琵琶亭等地标标识,说的就是江西九江。

毫无疑问,《水浒传》中的揭阳岭就在江西九江境内。因此,即便是没有介绍李俊是庐州人,他出现在揭阳岭,也不会是广东揭阳人。

但是,李俊来到揭阳岭救了宋江之后,自我介绍说:小弟姓李,名俊,祖贯庐州人氏,专在扬子江中撑船艄公为生,能识水性,人都呼小弟做混江龙李俊便是。

这段自我介绍,证明李俊是祖籍安徽庐州人,却在扬子江中撑船。扬子江就不是在江西境内了,而是长江流经江苏、上海直至入海口那一段的特称。所以,李俊是从江苏来到江西,然后在揭阳岭专等宋江的到来。

这是什么意思呢?

扬子江因扬州附近的扬子津而得名,津,就是渡口。因而,在古代是有特指的,不可与浔阳江混淆。而且,李俊祖居地也不在扬子江,他是离开了安徽,来到江苏境内做艄公的。那么,李俊有可能成为揭阳镇-揭阳岭的一霸吗?他的手能伸这么长吗?

揭阳岭与江州质疑李俊从扬子江来到了浔阳江,在扬子江中乘船,却做了浔阳江边的一霸,这种写法十分奇怪。其实,宋江在江州城的故事大有隐喻,施耐庵以错乱时空的写法,隐藏了一段历史。

宋江在揭阳岭结识了李俊、李立、童威、童猛,第二天便下山,取道前往江州。宋江等人从揭阳岭下的揭阳镇渡江,过了浔阳江就到了江州城。这条线路是非常清楚的,地理位置也是交代得十分明白的。但是,若是去查地图,恐怕就不对头了,九江对岸哪有揭阳镇呀。

后来,宋江在浔阳楼题写反诗,被黄文炳发现,引发了梁山好汉劫法场等一系列故事。黄文炳是闲居在家的通判,他的家就在江州对面,名叫无为军。无为军原本在安徽境内,这倒是李俊的祖居之地。《宋史》中记载载:"无为军,同下州(第六等州)。太平兴国三年(978年),以庐州巢县无为镇建无为军,以巢、庐江二县来属。"

无为军在安徽,根本就不在九江的对岸。所以,揭阳岭—江州—无为军,就是一个虚构的地理位置。而从李俊在扬子江做艄公这个细节解读,这一组虚构的地名以及它们之间的地理位置关系,施耐庵是在暗写以扬州—镇江—南京为中心的故事。

我曾经分析过,《水浒传》中的江州有两重隐喻。第一,隐喻的地名是镇江,隐喻的人名是李景隆。李景隆的小名就叫“李九江”。

因而,李俊往来穿梭与庐州、扬子江、浔阳江,就解释得通了。但无论如何,李俊都不可能是广东揭阳人。

三打祝家庄中的一个疑点三打祝家庄实则“三打朱家庄”,是朱家内部的一场大火并,也就是靖难之役的最后一战。朱棣按照姚广孝的计谋,绕过山东,不再与沿途官军纠缠,直插南京。在招降扬州守将后,渡过瓜洲(瓜洲古渡,津),大军在镇江附近的龙潭集结。

建文四年(1402年)六月十三,燕军抵达金陵。金川门守将李景隆在谷王朱橞的协同下,开城迎接朱棣进城,靖难之役结束。因而,宋江在江州附近发生的故事,是一处重大的历史伏写,宋江的身上有着朱棣的符码。

江州装疯,实则隐喻燕王为谋反而装疯装病。朱棣装疯被黄子澄识破,夺位成功后,朱棣以磔刑处死了黄子澄。而李逵却代替宋江,活剐了黄文炳。黄文炳实际上是黄子澄、耿炳文两人的合写。

这些隐喻都是因为四处乱窜的李俊带来的,所以,这个人物也是暗喻了李九江。撑船于津渡,此人也是一条混江龙。所以,他与宋江有“心灵通感”。那么,李俊又为何绰号是混江龙呢?这就要从三打祝家庄的故事中找答案了。

三打祝家庄最大的疑点,就是栾廷玉的生死。通过相关解读,我认为栾廷玉是被弓箭射杀了。因而,施耐庵暗示,建文帝是死于弓箭,并未逃出南京城。

在栾廷玉杀出后门,去杀西北方向的人马(金川门就是南京的西北门)。杀出去之后,庄内起火,栾廷玉便然后失踪了。所以,栾廷玉是在失火之前就出庄了,不会被烧死。

而在栾廷玉杀出去之前,宋江派出四路人马攻打祝家庄。可疑的是,施耐庵只写了三路人马的领军将领,独独没有交代正北一路是谁为主将。其实,这是故意遗漏了来自北方的燕军。

而另外三路人马中,都是以水军头领为副将。打祝家庄根本不需要水军,宋江这是在虚张声势。因而,出海搜寻建文帝,也是朱棣在掩人耳目,以掩盖其弑君谋逆的罪行,把“奉天靖难”清君侧的谎话说圆了。

所以,李俊既是“李应(里应外合)”,又是假装混淆视听掩盖真相的“混江龙”。

从隐喻故事看,李俊也不是广东揭阳人,《水浒传》故事与广东没有多大的关系。

水浒李俊是广东揭阳人吗?

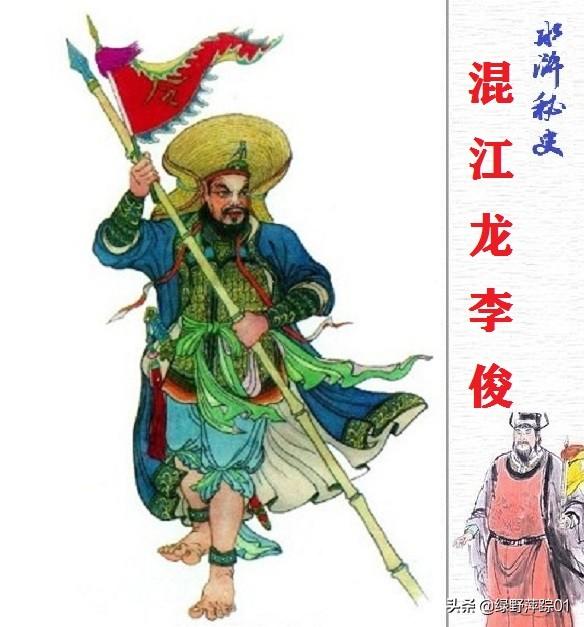

谈到水浒李俊,的确是位人中之龙,水浒108将若论胸怀与胆略,李俊确为上乘。李俊人生最出彩的地方,就是梁山好汉征方腊得胜之后,许多梁山好汉包括宋江等,都处于可落个封妻荫子的亢奋之中,而李俊却清醒地认识到“兔死狗烹”的命运在等待着梁山这帮人,于是李俊装病并求宋江留下童威童猛,然后带童家兄弟等一干人南下南洋,并通过一番奋斗,成了古代暹罗国国王,走向了人生的辉煌。

李俊绰号“混江龙”,李俊的一生方真正称得上江湖之龙,才称得上龙腾江湖。

李俊是哪里人氏?因今广东有地级市揭阳市,所以被人误认为是广东揭阳人氏,其实不然。在宋代时期,广东一带仍是荒凉之地,水浒传所描绘的繁荣的浔阳江畔是不可能在宋代时的广东一带的,而水浒传中的揭阳岭,就在浔阳江畔。

自宋江怒杀阎婆惜后,被发配江州,在江州的揭阳岭上,遇到了揭阳岭三霸,这揭阳岭三霸即李俊、李立一霸,穆弘、穆春兄弟一霸、张横、张顺兄弟一霸,而李俊当时明面上是浔阳江上的梢公,实质是位贩卖私盐的,可谓江湖豪富。

这浔阳江即今天的九江,江州即今天的九江市,水浒传中所写的揭阳岭位于水浒传所写的江州内的浔阳江之畔,可见水浒所写的揭阳岭在今江西省九江市九江之畔,而非今广东省的揭阳市之内。

如此看来,李俊并不是今广东揭阳岭市人。那么李俊是江州(今九江市)人氏吗,其实也不是的,李俊原在扬子江做梢公,是今安徽合肥人,后李俊到了浔阳江即今九江做了梢公,并在浔阳江畔成了一霸。

(图片来自于网络)

水浒李俊是广东揭阳人吗?

宋江在揭阳岭遇到李俊

人生在世,行善积德是第一要务。宋江就是如此,每到一地,总爱大方地花钱,所谓仗义疏财也是自此出了名的。不过出了名的宋江还是很无奈,毕竟自己的武功不济,因此在揭阳岭上也总被别人追的摸门不着,差一点成了刀下之鬼。

好在宋江的名气大,处处都有贵人帮衬。因此每次在危急之中,读者几乎怀疑宋江会因此而丧命,不料他却柳暗花明、绝处逢生。这个经常挽救宋江的义士,名叫李俊,绰号混江龙的便是。

那李俊一身好功夫,祖籍庐州人氏,专在扬子江中撑船艄公为生,因此水性是一流的好,和弟弟催命判官李立是揭阳岭上一霸。不过和其他人相比,李俊显然有明显的优势:

其一,熟悉江湖内幕,洞悉江湖世事人情。这就是本事,俗话说:世事洞明皆学问,人情练达即文章。李俊此举高于其它人。

其次,眼观六路,耳听八方。李俊是个心细的人,不像其他人,尽管也想结交大名鼎鼎的宋江,却苦无门路,甚至跑到自己家门口,还拒之门外。甚至还要苦苦追杀,而李俊却消息灵通,占尽了天机。

其三,苦心孤诣,四处寻找机会。李俊是个热心的人,而且很执着,每次总是找了一遍又一遍,看了一会又一回。因此宋江的几次走投无路,似乎都有人暗暗通知李俊,读者也为之松了口气。

其四,李俊很聪明,他不像其他人说破宋江,而是尽力顺从宋江的意思,因此当宋江执意要去到浔阳接受政府的再教育时,李俊也只是洒泪而别,而不是苦苦挽留,并且说:哥哥义士,必不肯胡行。

其五,交友广泛,朋友圈极高,且又是个不爱钱的硬汉。因此穆弘穆春搞不掂的事情,李俊一出马立马搞定。且看穆弘穆春追宋江渐紧,艄公撑着船儿飞奔,穆弘穆春发话,艄公连船也不停,依旧我行我素,而且恶言相向。李俊出马,艄公惊呼:原来是李大哥!并且说:你做的好买卖,也不带挈兄弟。

其六,武艺高强,水性极好,就是遇见事情也能独当一面,因此面对着艄公敢于亲自上前去,不像穆家两兄弟一看见浔阳江只有发脾气的分,却无法靠的近前,因此只能远远的作壁上观。

其七,明白宋江的重要性。那宋江就是股票中的潜力股,眼前虽然正在走霉运,一旦发迹,自然是身价扶摇直上,因此李俊的此举颇受到宋江的好感。不过后来李俊入伙梁山后,还是因为比较聪明眼观六路,及时抽身,不想张家兄弟等人命丧黄泉,据说后来漂流到海外做了一方国主。

李俊自然是聪明的,因此在揭阳岭上他出尽了风头,最后由他牵线,让揭阳岭上大小人物都前来跪拜宋江,这给了宋江是天大的面子,尤其是穆弘穆春又是出钱置办了酒席,再无以前那种张狂的态度。至此,宋江在揭阳岭上已圆满的大结局告终,于是继续吃香的喝辣的,迈开大步向前赶路。

水浒李俊是广东揭阳人吗?

不是。李俊是《水浒传》中的人物,绰号混江龙,庐州(现为安徽合肥)人氏,原为扬子江艄公,兼贩私盐,是揭阳岭一霸。后参与营救宋江,大闹江州,是白龙庙二十九英雄之一。梁山大聚义时,一百零八将之一,排第二十六位,上应天寿星,担任水军头领。

扬子江即长江,江州即现在的江西省九江市。

李俊是安徽合肥人,后来长江边谋生,揭阳岭应在安徽南部、长江北岸不远处。

内容仅供参考,如果您需解决具体问题(尤其法律、医学等领域),建议您详细咨询相关领域专业人士。

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请与我们联系,我们将及时删除。