水浒传中首先提出招安的是武松,为什么上梁山后他却反对招安?

《水浒传》中,确实是武松首先提出招安的,武松也确实反对过招安。但是,武松却从来没有反对过宋江,而是铁心跟随宋江投降招安,并与梁山好汉一道,结束了英雄的故事。说武松反对宋江,是对顶天立地的武二郎的污蔑,英雄如武松者,岂能出尔反尔,自己把自己的话吃回去?

武松为什么最先说出了“招安”《水浒传》“武行者醉打孔亮,锦毛虎义释宋江”这回书中,写到了武松改扮成行者,由孟州道十字坡前往二龙山入伙。走到孔家庄时,与义兄宋江意外重逢。宋江得知自柴大官人庄上分别后,武松所经历的故事,劝他一起去清风寨花荣那里。武松说道:“哥哥,怕不是好情分,带携兄弟投那里去住几时!只是武松做下的罪犯至重,遇赦不宥,因此发心,只是投二龙山落草避难。”

做了行者的武松,此时似乎自感杀人太多,罪犯至重,即便是朝廷大赦,也不能赦免自己的罪责。因而,只能去二龙山落草避难。

武松把自己去二龙山的目的讲的很清楚,不是去造反而是去避难,这便是他说出“招安”愿望的“思想基础”。因而,武松接下来说:“天可怜见,异日不死,受了招安,那时却来寻访哥哥未迟。”

宋江对武松情深义重,因而,武松希望通过招安的方式,获得朝廷赦免,好再与宋江相见。从武松的言语分析,上二龙山并非为了造反,最终的目的是要以落草的方式洗白。所以,武松绝不会反对招安。

那么,是不是武松在二龙山上改变了自己的想法,由招安派变成了造反派,从而走向了宋江的反面了呢?绝对不会。

先且别说武松是说话算数,绝不会背叛兄弟的顶天立地的好汉,就从武松的人生变化来看,他绝对不会反对宋江。即便是要有转变,武松也将按照宋江的嘱咐,一直追随情同亲兄的宋江哥哥。

《水浒传》中说,武松自从在柴大官人庄上遇到宋江后,“前病都不发了”。可见,跟好人学好人,跟仙娘学鬼神,宋江若是个卑鄙小人,武松能改掉身上的坏毛病吗?孔家庄分手时,宋江把武松的“招安”想法提升到另外一个境界,再次为武松设计人生目标:

兄弟,你只顾自己前程万里,早早的到了彼处。入伙之后,少戒酒性。如得朝廷招安,你便可撺掇鲁智深、杨志投降了。日后但是去边上,一刀一枪,博得个封妻荫子,久后青史上留一个好名,也不枉了为人一世。……兄弟,你如此英雄,决定做得大事业,可以记心。听愚兄之言,图个日后相见。

武松上了二龙山,与鲁智深、杨志会合,此后,《水浒传》中再也没有写到武松喝酒闹事,随便杀人了。而且,“三山聚义打青州”时,武松再度出场,此时的武二郎显得更加,再也不是妄杀江湖的武二愣子。

武松在《水浒传》中第一个说出招安,是因为要以招安的方式洗脱罪责,早日与宋江见面。宋江却升华了武松的人生理想,鼓励他去边境杀敌立功。宋江指的是一条正道,兄弟二人又这般义气,难道会反目成仇吗?

武松与宋江分道扬镳了吗很多读者误读武松不愿意跟随宋江去清风寨,而是要坚决的走上造反的道路。而宋江则是坚定的招安派,因而,孔家庄分手,便意味着武松与宋江决裂,分道扬镳,便不是一路人了。所以,此时的武松就看透了宋江。其实,这样的说法既不符合文本的原意,更没有读懂施耐庵文本逻辑的深意。

文本故事中武松是否与宋江分道扬镳,本回答上一节已经讲得很清楚了。下面,就解读一番施耐庵文本逻辑中隐藏的深意,看看武松为何不与宋江同行,而要去二龙山落草。

武松去二龙山原本就是落草避难,那么,他为何又偏偏选择了二龙山,而不是去桃花山、甚至直接上梁山呢?这其中的原因实际上非常简单,因为武松此时已经是佛门弟子,必须去寺庙之中,尽管只是一个为了沿途躲过盘缠而临时改变的头陀。同样,二龙山上,也有一个刚刚进入佛门的“花和尚”鲁智深。同时佛门弟子,武松去找鲁智深岂不是更合适吗?

鲁智深上二龙山前,同样经过了十字坡,因为遇到了张青,才折返行程,来到了青州地界。鲁智深为何因为张青而改变行程,乃至改变人生道路呢?施耐庵暗中交代,鲁智深与张青的关系原本就非同寻常。鲁智深是东京大相国寺管菜园子的,而张青的绰号就是“菜园子”。张青在光明寺种菜,杀了一寺院的和尚,到了十字坡却立下三种人不可害的规矩,第一种不可害的人就是云游僧道。所以,张青救了鲁智深,建议他去二龙山入伙。

张青为何要让鲁智深去二龙山呢?因为这座上山有一座宝珠寺,和尚当然得去寺院了。而且,二龙山的“二龙”隐喻的就是北宋末期的父子皇帝宋徽宗、宋钦宗。鲁智深与杨志打下二龙山,夺占宝珠寺,意味着鲁智深造了宋徽宗的反,也暗示发生在宣和元年的“崇道抑佛”闹剧就此终结。此时,预演了智真长老的预言,做了宝珠寺的住持方丈,体验了“汝等皆不及他”的正果。

武松是出家人,去宝珠寺入伙当是最佳选择。在《水浒传》故事中,所有的草寇山头,只有二龙山有这样一所寺院,武松不去这里又能去哪里呢?

武松在投奔二龙山落草的路上,因为喝得烂醉,遭遇一只黄狗的追赶,很受了些奚落。施耐庵为何要写这样一个细节,让一个打虎英雄如此难堪?其实,这只追赶武松,朝着武松狂吠的黄狗,其实就是“皇狗”,或者倒过来念做“狗皇”,施耐庵骂的是宋徽宗。

鲁智深大闹五台山之前,就曾经在“待诏”的召唤下,在市井的酒店里饱餐了一顿狗肉,而且用狗腿侮辱僧众,亵渎佛门。这只狗隐写的也是宋徽宗。因为,宋徽宗赵佶出生于宋神宗元丰五年,这一年就是属狗。

二龙山的隐喻有一半与“皇狗”有关,暗射的也是宋徽宗,武松要去二龙山,黄狗当然不愿意了。

武松去得其所,并非与宋江分道扬镳。而宋江上了梁山之后,同样造了宋徽宗的反。而且,“三山聚义打青州”时与武松重逢,兄弟在此见面时,联手打下了青州,杀了宋徽宗的大舅哥慕容知府——宋江、武松殊途同归,说招安时便招安,说造反时,便不约而同的造了反。这是施耐庵设计的《水浒传》一波三折的故事,并不存在武松看透宋江而与之分道扬镳。

“菊花之会”十分荒诞无稽梁山好汉绝对是反对招安的,反对招安的原因便是宋徽宗的无道,施耐庵都把他骂作“狗皇”了,难道还能把自己刻意塑造的梁山好汉写成向宋徽宗摇尾乞怜的投降派,跪求招安吗?

宋江率领梁山好汉不断攻打朝廷州府,杀尽前来缉捕的朝廷官军,有这样的投降派吗?然而,施耐庵七十回书之后,续书突然反转,宋江成了铁杆的招安派,武松则坚定的站在了宋江的反面,头一个站出来反对宋江招安。武松反对招安绝非施耐庵的《水浒传》,恐怕也不是续书《征四寇》的原版文本,大有可能是后人强加进“水浒传”的荒诞故事,其目的就是故意把梁山分出阶层,制造出矛盾来。

这段硬塞进去的故事,就是“菊花之会”。从文本逻辑来看,这段故事上不着天,下不着地,与前后文章一点都没有形成文本衔接关系,乃是凭空生出的一个情节。

“菊花之会”这段故事出现在梁山好汉刚刚完成大聚义之后,与梁山好汉排座次大约只隔了几行字。梁山一百单八将对天盟誓,“共存忠义于心,同着功勋于国。替天行道,保境安民。神天鉴察,报应昭彰。”,何故武松翻脸比翻书还要快,誓言之声尚在耳边回荡,竟然出尔反尔,武松是这样的人吗?

武松在“菊花之会”上说:“今日也要招安,明日也要招安去,冷了弟兄们的心!”此后,武松的心冷了吗?武二郎同样受了招安,跟随宋江征讨四寇,还折了一条手臂。“菊花之会”同样不是后文故事的伏笔,武松并没有走到宋江的反面。

唐圭章先生编纂《全宋词》时,收录了宋江的两首词,即浔阳楼写的《西江月·自幼曾攻经史》,写给李师师的《念奴娇·天南地北》。唐圭章先生之所以没有收录“菊花之会”上的《满江红·喜遇重阳》,其中一个重要原因,应当是在1940年之前,“水浒传”没有“菊花之会”这个情节。

很多读者大概是以“菊花之会”来评判宋江,以这个前言不搭后语的故事来否决前七十回中武松与宋江的关系。同时,把所有的梁山好汉都写成了反目成仇的“群丑(金圣叹说梁山好汉是“群丑”)”。

“菊花之会”散场后,鲁智深对宋江说:“招安不济事,便拜辞了,明日一个个各去寻趁罢。”鲁智深拜辞了吗?梁山好汉各去寻趁了吗?不但鲁智深也招安了,梁山好汉全伙都招安了。“菊花之会”自说自话不打紧,却污蔑了所有的梁山好汉。

除了“菊花之会”,续书《征四寇》也绝对没有写到武松反对招安,与宋江分道扬镳这件事。征方腊之后,武松变成废人,情愿在六和塔出家,这是武松个人的选择。同样,武松原本就是行者,出家难道不是最好的归宿吗?怎么就被解读成了最终与宋江分道扬镳了呢?怎么就反转了前七十回书的主题,置施耐庵的文本于不顾了呢?

《征方腊》的故事是《水浒传》最早的续书,虽然写得比较不靠谱,但在一定程度上还是生硬的照应了施耐庵前七十回文本。而其他所有的续书,都是陆续由不同的作战瞎编的,根本就不能称为《水浒传》的续书,尤其是污蔑武松等梁山好汉的“菊花之会”。

武松、宋江携手“替天行道,保境安民”上文讲到,宋江得知武松有招安想法,也了解到武松希望招安的目的不过是图个兄弟重逢。宋江却升华了武松的人生理想,鼓励他施展一身本事,去边境杀敌立功。其实,这就是《水浒传》核心主题“替天行道,保境安民”的最初表述。梁山好汉大聚义时,宋江明确了这一梁山主张,照应了前面的文本。

施耐庵写书,绝对不会前言不搭后语,前七十回书的所有伏线,都将在后面的故事中予以“兑现”。因而,武松绝对要去边境杀敌,为国立功。即便是招安,为国杀敌,保境安民有错吗?一身本事的武松,难道不愿意在边境上杀敌吗?何况,宋江绝对不是招安派,如此与朝廷作对,与宋徽宗作对,他会主动乞求招安吗?

“九纹龙大闹史家村”的故事隐含着宋江及梁山好汉投降招安,正史记载,梁山好汉的投降招安与朱武行苦肉计救副寨主陈达如出一辙。宋江出于义气,救“副贼”而被迫投降招安,假如武松反对如此招安,他算什么好汉。

梁山好汉招安后,立即去打方腊。然后,北上攻打幽州。金兵发起灭宋之战,梁山好汉在太原一带参与抗击金兵。这些事件,都是能够从史料中找到依据的。按照施耐庵的文本架构,梁山好汉同生同死,“生生相会,世世相逢,永无断阻”,宋江、武松这对《水浒传》中情义最深厚的兄弟,肯定不会因为“菊花之会”的瞎编而分道扬镳。

《水浒传》前七十回故事中,其实也预写了梁山好汉的“保境安民”的故事。这个故事就是两次攻打曾头市。武松入伙梁山后,参与了第二次对曾头市的作战,作为步军头领,与鲁智深攻打正东大寨。总攻之时,武松与鲁智深追赶苏定到正北方向,与青面兽杨志会师。

杨志是梁山好汉抗金故事的总伏线,历史记载有“招安巨寇”杨志在种师中手下与金兵作战。榆次杀熊岭之战,金国王子斡离不就是敌方主帅。对看《水浒传》中的小种经略相公,照夜玉狮子的主人,施耐庵的《水浒传》其实就是在隐写一段真实的历史。

武松、杨志都有去边境杀敌立功的志向,又是二龙山的三大头领,加上鲁智深与小种经略相公的关系,《水浒传》中的武松,当然会按照宋江的嘱咐,参与抗金作战,在边上杀敌立功。

《水浒传》围绕着“替天行道”这个主题展开故事,宋江及梁山好汉反对失道的宋徽宗,因而是坚定的造反派。随着情节的深入,施耐庵写到了北宋末期社会矛盾的转化,抗击金兵“保境安民”就是“替天行道”。梁山好汉虽然投降招安了,但他们仍然是英雄好汉。

武松最先提出招安,目的很简单,宋江劝他招安,却是为了“替天行道,保境安民”。上梁山后随宋江造反,投降招安后,又与宋江携手抗金。武松基本上是按照宋江的劝诫,完成了自己在《水浒传》中的传奇。

宋江没有上梁山前,赞同武松招安,正如武松上二龙山尚未造反只是避难,所以首先提出了招安。武松上二龙山与宋江一道打青州,两人又一起造宋徽宗的反。梁山好汉被迫投降招安后,武松又与宋江一起去边上一刀一枪博取功名。

武松与宋江一道反对招安,最终又确实招安了。顶天立地的武二爷,何时反对过宋江呢!

水浒传中首先提出招安的是武松,为什么上梁山后他却反对招安?

武松对招安前后变化!

水浒中,确实是武松首先提出招安的,武松也确实反对过招安。为什么会这样的变化呢?其实谁都不想生来就成为坏人,武松也不例外,尽管小时候的他有点痞子气,喜欢打个架斗个殴,这些对于一个血气方刚、孔武有力的毛头小伙子来说是很正常的事情。

书上说武松在老家里,喝醉了酒,与县里的一个小吏争执,一失手,把那家伙揍晕过去了,武松以为把他给揍死了,吓得逃跑了,在柴进家里躲了一年多。

在柴进家里开始给的待遇还不错,可是时间长了就不中了,柴进没耐性,有点多嫌武松了,在此后的日子里,武松受的那个白眼别提再多了,待得武松黑够白够的。所以后来第一次遇到了宋江的时候就指桑骂槐地把柴进给抢白了一顿:只要知道宋大哥在哪里,我立马去找他,人家宋大哥是有始有终的人!可见武松心里那个气啊!我们也可以大胆地推测一下,正是武松心里那个气呀,所以他心里才那个悔呀,悔不当初自己为什么那么冲动,弄得自己有家难回!

武松经历了这一点事儿长大了许多,思乡的心情也越来越迫切,于是就是辞别宋江兄弟和柴进,就回家看望哥哥去了!

一路上武松风餐露宿,三拳两脚打死了景阳岗上的老虎,做了阳谷县的刑警大队付大队长 ,见多了阔别了一年多的哥哥,还第一次见到了如花似玉的嫂嫂——潘金莲。按说有武松一个人挣工资,养活哥哥和嫂嫂是没问题的,再加哥哥外出挣点儿,小日子应当满红火的,可是幸福总不是人们所期望的一样如期到来,常常失信不来。趁武松到东京出差,潘金莲竟然和奸夫西门庆,在邻居王婆的帮助下,把武大给毒死了!

武大可是武松唯一一个相依为命的亲人!听到噩耗的武松心里那气呀!气归气,事儿归事儿,武松这一次没有冒冒失失。他耐心地调查取证,走访证人,得到了第一手可靠的证人、证据,并把这些材料提交给县长,走的完全是正当的有法可依的路子。可是县长大人在得了西门庆的好处之后却认为证据不足,不予以立案!武松岂是那种有仇不报之人!既然政府不敢或不愿意管,那我就对不起了,自己管了。政府的威严从此开始在武松眼里变得一文不值了。于是后面就发生了怒剐潘金莲、斗杀西门庆、血祭武大郎等等脍炙人口的故事。

武松遭人诟病的主要是快活林上的黑吃黑,蒋门神不是什么好东西,为害一方,只要在快活林做买卖,就得交保护费,施恩也不是好东西,甚至比蒋门神更黑,他收回快活林之后立马提了三四分的利!武松帮助施恩是典型的黑吃黑。可是如果我们仔细了解一下当时的社会背景,可能就有所谅解。宋朝是一个管理宽松的社会,很多时候政府官员游山玩水、吃酒酬唱就是办公,所以一些社会管理的责任就旁落到了某些带有黑色性质的组织了,蒋门神和施恩就属于这一类。快活林即便是没有蒋门神、施恩等人,也会有张门神、李恩之类的人来收管理费。武松是个粗人,不懂什么高深的道理,他认为帮助施恩夺回快活林是很正当的。

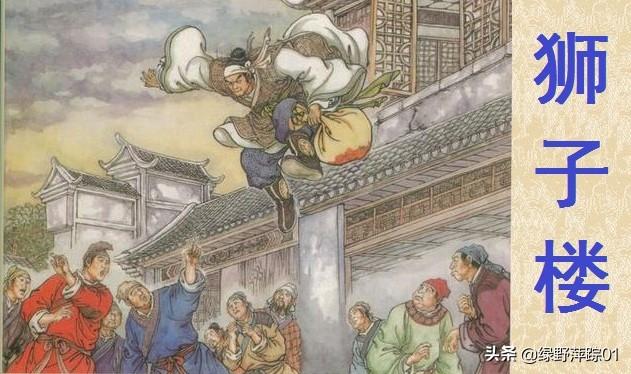

再后来就是血溅鸳鸯楼。武松确实下手有点狠,前前后后一共一十八条人命葬身武松的刀下。可是列位看官想想啊,正直的人最气不过别人的欺骗与陷害,明白过来怎么回事的武松哪里还能咽下这口鸟气!盛怒之下的武松已经不是原来的武松了!武松变了!

武松变“坏”了,不相信政府了,靠天靠地算不了好汉,只有靠自己才是好汉的作为!所以我们也就不难理解后来武松为什么极力反对宋江招安。论私,宋江是他梦寐以求的好大哥,他应该听大哥的话呀,可是武松这一次不听了,他自己的亲身经历告诉他官府是靠不住的,上下都是一片乌黑的。从此武松便走上了反政府的不归路,一桩桩一件件,都与他对政府的仇恨相关联。

水浒传中首先提出招安的是武松,为什么上梁山后他却反对招安?

宋江的招安,许多人内心不愿意,但大多数人愿意接受招安,以为能奔个好前程。

武松和众兄弟,随宋江接受了朝廷的招安,他们整装出发击败大辽国的进攻。

然后,梁山好汉挥师南下,攻打方腊,在与起义军方腊的决战中。

梁山108将损失大半,最后剩二三十人,功名身退。

这时的武松,及一些能看懂这个世界的人,他们已经看清楚了。

当时的统治阶级,只是把他们当做工具来使用。不会管他们的时候。

武松等人,毅然拒绝进城受封为官,他们半路退出封官的队伍。

他们找到了自己的归宿,乐于田园生活,不与世人为争。最后落到了一个好结果,善终是他们最后的理想。

武松自出道以来,酒醉在景阳岗打虎之后,武松一战出名,世人皆知,武松是打虎将,威名远扬。

本来武松为官道路一帆风顺,但武松对官场风气,这些非常的不感兴趣。他的性格决定了武松,不会走的太远。

所以,武松半路退出进京受封,他已经看明白了,伴君如伴虎,凶险太多。

早日退出江湖外,安全享受晚年生活。

水浒传中首先提出招安的是武松,为什么上梁山后他却反对招安?

《水浒传》中确实最先一个提出招安的是武松。

那是武松血溅鸳鸯楼之后遇到杀妻后流落江湖的宋江所说的话。

其实武松在上二龙山之前,他的心还是向着朝廷和畏惧朝廷的,所以他喜欢人喊他武都头。可以说,在武松心中,最风光的时候,也就是当都头的时候了。

这从武松杀了西门庆和潘金莲之后,就算知道自己是死罪,但是他还是要自首,从这些就能看出,武松心里还是认可这个朝廷的。

后来武松因为打了蒋门神,被张都监做局,杀了人之后,这才上的二龙山,在上山之前,武松想的还是以后可以招安。

这时候的武松,仍然受儒家思想影响,所以,这时候的的武松,还是向往着朝廷,向往着招安。

但是武松在上了二龙山之后,遇到了鲁智深,让武松对招安这个产生了抗拒。鲁智深对朝廷这方面看得是很清的。他说过:

“只今满朝文武,多是奸邪,蒙蔽圣聪,就比俺的直裰染做了,洗杀怎得乾净?招安不济事。”

可以说,鲁智深的性格深深的影响了武松。

再加上在二龙山落草为寇,见多了太多的黑暗,让武松对朝廷的腐败看得越来越清楚,也从这个时候开始,武松开始慢慢拒绝这个朝廷,拒绝招安。

所以在梁山所办的菊花会上,宋江提出招安的时候,武松也才会第一个跳出来说:

“今日也要招安,明日也要招安,去冷了弟兄们的心!”

水浒传中首先提出招安的是武松,为什么上梁山后他却反对招安?

按理说,经过了千辛万苦,全程参与其中的武松,心中也始终有着官家美梦的武松,怎么样也应该享受胜利的果实,封官授爵,衣锦还乡呀,但是武松拒绝了,以照顾林冲为理由在杭州六合寺出家了。

这个时候不知道你感受到武松的悲凉没有,我心中是心疼这个英雄的。为什么武松宁愿出家也不愿意回京受封呢?

因为,这个时候的武松已经什么都没有了,哥哥没了,当成哥哥嫂子的张青,孙二娘也没了,甚至胳膊还断了一只,心灰意冷。

情景悲凉,心灰意冷的武松对世间已经没了留恋- 这个时候的武松,因为妖道包道乙的法术,一生以英雄自居的武松,却砍断了胳膊变做了残疾人。武松的心里是在意的。

- 武松是个重情义的人,一直想有个温暖的家庭。但是这被亲嫂子潘金莲断却了归路。

- 曾几何时,自己打虎归来,衣锦还乡。见到哥哥兴高采烈,嘱咐懦弱的哥哥:若与人口角,切莫争执,等我回来。可是,哥哥却含冤而死。此生再无想见可能,仇自己报了,财产分与众邻居,剩下的一把火烧了。可是思念能烧的掉吗?

- 好在十字坡与张青,孙二娘相遇,二人当自己如亲生兄弟。自己也终于享受到了家庭的温暖,只把张青做自己亲哥哥。可是方腊之战役,二人也都死在了战场。武松的感情从此没了着落,即使衣锦还乡又有何用呢?谁又能为自己高兴呢?

- 武松一直把自己当作英雄。他说:“我若路见不平,真个仗义相助。”对我好的人,基本上都死了,连小官营施恩,都在战场上死了。

- 本来特别注意形象的武松,连胳膊都断了一只,变成了别人眼中的残疾,心情自然心灰意冷,仿佛自己的太阳从没升起过。这个硬汉这时对这个世界已经没了留恋。只觉得天地间广阔,自己却何去何从呢?

武松是坚定的反对招安的,也是第一个勇敢对宋江提出来:

今日也要招安,明日也要招安去,冷了弟兄们的心。

这个时候的武松虽然反对招安,但是宋江决定了,他还是为了义气去尽了自己的能力。帮助宋江达成目标。不过内心终究是不痛快的。两人心内自有隔阂,看看最后宋江与武松说的话:

宋江见说:任从你心!

要说梁山上武松与谁的感情最好?除了张青,孙二娘,施恩。最好的我觉得应该是鲁智深。为什么这么说?

第一个,武松与鲁智深脾气秉性是差不多的,这两人都是心内有着自己的道德标准,虽然有些地方不同,但是大体上是相似的,心中有良善。武松知恩报恩,鲁智深为良知而动。不然武松的选择那么多,为什么单单挑二龙山去做了首领?

第二个,两人对待朝廷的认知是差不多的,都认为没得救了。

武松当众顶撞了宋江,反对招安。事后找过武松,说了一番令人动容的话:

便叫武松:兄弟,你也是个晓事的人,我主张招安,要改邪归正,为国家臣子,如何便冷了众人的心?

这里本应该武松回答,意味深长的是,鲁智深自告奋勇的替武松回答了:

只今满朝文武,多是奸邪,蒙蔽圣聪,就比俺的直缀染做皂了,洗杀怎的干净?

这话里有几个意思:

- 朝廷里没有几个好人,大多都是奸臣

- 圣上被这些人蒙蔽了,体察不到民意。

- 想要建功立业,为国家臣子,还能把这些人都杀干净吗?

- 这难度比我这染了色的大褂洗成白的还费劲,压根是幻想,完不成的任务

这里作者交代由鲁智深来完成武松的回答,是很有深意的。留白的意思就是武松,鲁智深一是关系好,二是早就交换过意见。甚至没事的时候,两人喝着酒就唠过这个问题。俩人都在官府中呆过,都见过世面,了解其中的详细情况和黑暗。最后俩人通过充分的沟通,统一了意见:

这朝廷已经没救了。

连鲁智深对宋江都说,若再谈招安,就各自散了吧。可见招安对于二龙山团队是深恶痛绝的。至少武松和鲁智深是不愿意看见这帮兄弟们白白惨死的。

可结果是,真的跟他俩的预想是一致的,武松这么重情义的人,这一刻不知道有没有后悔早点通知这些兄弟不要招安,或者将责任往自己身上揽都未可知。

武松出家的时机,是最后一个好哥们鲁智深圆寂的时刻武松这种快意恩仇的性格,与鲁智深是最对路的。

鲁智深是那种为朋友两肋插刀,先插了再说的人。武松是谁对自己好,我就对谁好的人。这俩人你说是不是绝配?鲁智深听闻武松打虎,还这么能喝酒,快意恩仇,打抱不平,又不计较钱财,这样的好汉不正对他的脾气吗?

武松一见鲁智深真心待自己,肯定自己也死心塌地对他。二龙山团队一二把手应该都是两人互相谦让才定出来的。

多少个日夜,两人把酒言欢,畅谈江湖趣闻和豪杰人物,讲到兴起,切磋拳脚。大口吃肉,大碗喝酒。这才是人生最畅快的日子呀。

鲁智深与武松同为步兵,又总是共同上战场,相互搭救的次数也是最多的。包道乙将武松胳膊砍断,也是鲁智深拼了性命,从战场上托了昏厥的武松回来的。

直到硝烟散尽,俩人在寺院中一处歇马听候,还共住一个僧堂,可见是铁哥们:

是夜月白风清,水天共碧,二人正在僧房里睡至半夜,忽听得江上潮声雷响。鲁智深是关西汉子,不曾省得浙江潮信,只道是战鼓响。

此前,当作亲兄弟的张青,孙二娘战死了,施恩也死了。亲哥哥也没了,家也没有,儿女也没有。最后一个铁哥们鲁智深也圆寂在自己面前,联系自身悲凉境遇,顿时心灰意冷,即使封官进爵,对于这样的武松又有何用呢?

武松会不会回想亲哥哥武大活着,时常塞给自己个炊饼,有时候还给自己块猪头肉。张青,孙二娘还惦记给自己作身衣裳,小管营施恩带来坛好酒,与鲁智深把酒畅谈,共同评论人物,切磋下拳脚,比比气力,这个莽和尚输了有时候还急眼,酒醒脸红却不道歉呢?

这些都已物是人非,武松的心已经不在这个尘世了。

水浒传中首先提出招安的是武松,为什么上梁山后他却反对招安?

宋江在梁山后期想招安,但是又怕众好汉不同意,造成提前窝里斗。所以,他一方面通过李师师接洽宋徽宗,取得皇帝的认可。这样就避免了奸臣高俅、童贯、蔡京等人的从中做梗。

另一方面,自己作为梁山老大。当年上山是自己提出来的,并带来了一帮人。现在自己再提出来,要被招安,会被大家笑话和不信任。面子上也挂不住。所以,需要找几个替罪羊来为自己挡毒箭。

所以,必须有人先提出来招安。自己再根据当时想招安的势力,从中斡旋。这样,自己还是大家心目中的老大。并且自己的目的也达到了。

宋江是个工于心计的人。可是,武松等人确是个直性子,看到梁山没有前途,还不如早点被招安,或许大家还能留下些果实,不至于被干掉。

梁山看起来好汉一堆,可是人心不齐。从当时处境来说,宋江并没有做错什么。只是小小梁山领导太多了,大家都是早已习惯了自己的生活方式。梁山英雄有饭同吃,有床同睡,在消除等级界限时,差异化的矛盾出现了。

这些好汉性格迥异,上山前都是头头脑脑,唯我独尊。刚开始,大家互相尊重,时间一长,相互制约,问题就来了。早期共同对外,后来逐渐各有心思。不说别人,就看宋江,施展手腕,排挤他人。明里颐指气使;暗里通气宋庭。再加上后期由于敌我实力悬殊,梁山快撑不住了。

说实在的,招安可以给大家一条活路。但别忘了,大家原来都是体制内的人,不满现状,才跑出来。现在,名不正,言不顺,再回去,这叫干啥。宋江必须找垫背的,以免自己成最大的牺牲品。

内容仅供参考,如果您需解决具体问题(尤其法律、医学等领域),建议您详细咨询相关领域专业人士。

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请与我们联系,我们将及时删除。