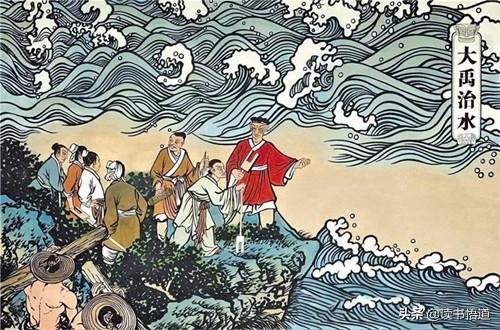

大禹治水的故事是传说还是真实存在的?

大禹治水是每个中国人熟悉的一个传说,传说有个特点,就是离我们比较久远,存在一个可考还是不可考的问题。作为后人想要弄清一个传说是否真的存在,只能借助于史料的记载,或者考古挖掘出的证据。那么大禹治水是否有这两方面的证实,我们看下史料的记载、历史学家和考古学家们的佐证。此外,再结合当时的时代特征来分析。

史料的记载大禹治水的传说最经典的历史版本是《尚书》中的《禹贡》篇,它是儒学经典,人们笃信大禹治水、并分画九州的事实是存在的。其次,在《山海经》中有记载,涂山女见到化为大熊的大禹羞惭而去,化为石头。这是神话传说,自然不可为凭。但《史记》曾言“禹伤先人父鲧功之不成受诛,乃劳身焦思,居外十三年,过家门不敢入”。这里也就延伸出大禹为了一心一意治水,三过家门而不入的故事。《吕氏春秋》也有记载:“禹娶涂山氏女,不以私害公,自辛至甲四日,复往治水。”通过这些史料记载,似乎可以说明,历史上真有大禹治水一事。

在《华阳国志·巴志》中有记载,直接点明了大禹治水的地点。“禹娶于涂,辛、壬、癸、甲而去,生子启呱呱啼不及视,三过其门而不入室,务在救时,今江州涂山是也,帝禹之庙铭存焉。”,这是直接认定,大禹治水在如今的江州,这个地点有待商榷。但至少为大禹治水的存在又添了一个佐证。那么考古学家们有与史料相呼应的发现吗?

考古学家们的发现到了二十世纪初,封建王朝本系的崩盘,旧学沉落,新学涌现。历史学家们开始对一些传说进行了清理,并试图纠正一些早期的历史误传。大禹治水的传说,传世文献受到了历史学家的质疑。这个传说最早的出现时间顶多只敢追溯到春秋战国,没人敢讲再靠前的时间,因为考古学上对这个事件的佐证只有东周时期的铜器铭文。

燹公盨

但是,2002年,市场上出现了一件西周中期的铜器,叫“燹公盨”,内底有一篇98字的铭文,其内容为:天命禹敷土,随山濬川,乃差地设征。这记载的便是大禹治水一事,且把时代推前到了西周。这是考古学对大禹治水的又一强有力的证据。也就是说,在三千多年前,大禹治水的传说就已经流传开了。

大禹治水的时代特征《左传》记载,“茫茫禹迹,画为九州”,大禹治水后,人们把他行经的地方称作“禹迹”。经过大禹治理的地方变得文明 ,相反则依然是野蛮世界,所以禹迹成为文明之邦的代名词。禹迹的辖区内又划分为九州,因此九州又成为文明的代名词。历史学家们认为,从洪荒世界到九州的划分,是中国古代文明发展的一个侧面,一场重要的宏观地理变革,而这场变革是在大禹治水的传说中表述出来的。

由于大禹治水有功,他的事迹被刻在了青铜器的铭文上,古人在青铜礼器上加铸铭文,是为了记铸造该器的原由、或者纪念或祭祀的人物等。周人对大禹的称颂,说明大禹在周人眼中,是一个很有影响力的人物。

在周人眼中,德是他们的精神崇拜对象,代表正统性的标准。在2002年发现的西周铜器的铭文中,人们已经把大禹与德联系在一起。历史学家们认为,这说明当时与大禹相关联的禹迹,九州,这些观念也已被置于与德一般的地位。这一地理概念上的统一,对后世中国文明发展进程有着深远的影响力。

大禹治水是历史“传说”,古代大禹所治水患在古代多指黄河流域,目前其治水遗迹据考古考证,最重要的是位于安徽蚌埠市涂山南麓的禹会村,据传为大禹大会诸侯之处。因此,初步可以确定大禹治水实有其事,但是有没有夸张、神话的部分,还有待于更多考古的发现。

大禹治水的故事是传说还是真实存在的?

"仰临砥柱,

北望龙门;

茫茫禹迹,

浩浩长春。"

这是公元638年,唐太宗李世民来到黄河三门峡,有感大禹治水的伟绩,即兴述文并命大臣魏征勒于黄河三门峡河道狭窄处的中流砥柱石之上的千古名篇。砥柱位于黄河三门峡的激流之中,冬季水浅之时,露出水面两丈多。夏秋洪水季节,经骇浪不倒而惊险万分。千百年来,无论狂风暴雨的侵袭,还是惊涛黄沙的冲击,它一直力挽狂澜,巍然屹立于黄河之中,如怒狮雄踞,刚强无畏,自古被喻为中华民族精神的象征。相传砥柱是大禹治水时留下的镇河石柱,数千年来,它默默的见证了时光的流逝和大禹的传说。3

那么问题来了,大禹治水的传说是否真有其事?

首先,我们从史料判断传说中“大禹治水”的那个年代到底究竟发生了什么?

我们熟知的《山海经》是先秦(公元前21世纪-公元前221年)古籍,西汉学者刘歆研读后在他著的《上山海经表》记载过这样一段故事:远古时期,一场毁灭性的洪水泛滥于整个华夏,人民的家园被毁,只能勉强在山洞里蜗居,在大树上建巢。鲧(最早有文献记载的夏氏族成员)不擅长治水,所以尧帝让大禹继续治水。大禹治水成功,团结了华夏先民,促进了夏族农林畜牧业的发展,为夏朝的建立提供了必要的经济基础。

司马迁在《史记 夏本纪》中也有描述:尧帝在位的时候,洪水滔天,浩浩荡荡,给人民造成极大危害。尧任用鲧治理洪水,九年时间过,洪水依旧。舜被举用,代行天子的政务到四方巡视途中,看到鲧治理洪水干得不成样子,就把他流放到羽山,结果鲧就死在那里。鲧的儿子禹接受了舜帝的命令,与益、后稷一起继续他父亲鲧治水的事业。禹聪敏机智,吃苦耐劳,总结父亲的治水经验,改鲧“围堵障”为“疏顺导滞”的方法,就是利用水自高向低流的自然趋势,顺地形把堵塞的川流疏通。发动那些被罚服劳役的罪人分治九州土地,把洪水引入疏通的河道、洼地或湖泊,然后合通四海,从而平息了水患,使百姓得以从高地迁回平川居住和从事农业生产。后来禹因此而成为夏朝的第一代君王,并被人们称为“神禹”而传颂与后世。

在大禹治水的过程中,留下了许多感人的事迹。相传他借助自己发明的原始测量工具——准绳和规矩,走遍大河上下,用神斧劈三门,凿五岳。使河水畅通无阻。他治水居外13年,三过家门而不入,连自己刚出生的孩子都没工夫去爱抚,不畏艰苦,身先士卒,腿上的汗毛都在劳动中被磨光了。他是中国历史上第一位成功地治理黄河水患的治水英雄。

诚然,大禹治水作为一则广为流传的故事,一直处于传说和史实之间的模糊地带,且中国第一个国家夏朝的真实性也一直存在争议,有关它的最早记载也是出现在约千年之后的周朝。但最新地质学术研究为中国传说中的史前大洪水和夏朝的存在提供科学依据。

2016年8月5日,学术期刊《科学》曾发表文章,为大禹治水传说中的大洪水提供了地质学证据。研究者们认为,距今约4000年左右,位于青海省民和县官亭镇喇家村喇家遗址附近因地震造成堰塞湖,完全堵塞了黄河长达6-9个月,最终因湖水漫溢而溃决。研究者认为该灾难性决口的深度达110-135米,在很短的时间内释放了110-160亿立方米的湖水,形成了巨大的溃决洪水。当这场洪水到达黄河中下游平原时,很可能造成了天然堤的溃决,从而引发了多年的大范围的洪水泛滥。这一史前巨大洪水的发现,为中国古代文献所记录的大洪水传说提供了科学上的支持,表明这些传说是基于真实的自然事件。这些发现同时还为大禹治水的历史真实性提供了支持。

由此可见,大禹为华夏民族作出了突出贡献,其业绩、精神,在中华民族创造人类文明进程中谱写了光辉的篇章。其精神为历代传颂、万民景仰。这种克服自然,人定胜天的伟大精神,是大禹治水 的精髓,这是我们先祖在应对各种灾害中所表现的敢于同自然灾害作斗争的大无畏精神。综上所述,大禹治水真实有据,他完成了一次伟大的历史跃进,奠定了中华文明持续有力的发展。

大禹治水的故事是传说还是真实存在的?

"大禹治水",是华夏历史的一部分,也是世界人类史发展的一部分。

在上古时代,全世界都陷入了洪水泛滥的特大天灾。各国早期历史都几乎有关大水灾的故事传说。以西方为例,圣经上有"诺亚方舟"。而东方代表就是"大禹治水"。

大禹父亲鲧为了治水而丢失了性命,大禹大公无私继承了父亲遗志,继续投入了治水。他吸取父亲失败的教训,改堵截法为疏通法,并且三过家门而不入,终将大获成功。

五帝之中舜将天下盟主之位禅让给了禹。而禹末年曾想将权力禅让给舜之子。但其子刁顽不化,大禹之子启继承父业,建立了华夏第一个奴隶制社会夏朝。而史学家就以大禹夏朝,从原始社会跨入了奴隶制社会。

奴隶制社会从人类发展史来说,是一大进步,意味着进入了初级文明发展阶段,有了国家、军队、法律和监狱等。

大禹曾在虞山(浙江)大会天下各部落,定制九鼎,确立神州为九州。问鼎天下,九州大同,千古传承。这也是古华夏九州的来源。在浙江和华夏大地,至今都有大禹陵墓和大禹足迹,是炎黄子孙宝贵的祭奠先贤圣地和神迹,必将与日月齐辉!

大禹治水的故事是传说还是真实存在的?

我学生物的,对地理课也有一点了解。下面结合地理变迁,换一种角度来解答一下这个问题。

根据总种资料迹象表明,古代气候和现在大不一样。古代地球大气层比现在厚,降雨频繁。古代海平面比现在要高,潮夕活动剧烈。更确切一点说,古代的月亮比现在要大,月大如轮。象车轮子一般,而不是现在的月大如盘。

有一首诗写道:月落乌啼霜满天,江峰渔火对愁眠。姑苏城外寒山寺,夜伴钟声到客船。描写的就是一轮大月亮,高高悬挂在天空,让人展开无尽暇想。为什么会是这样的呢?唐朝时期的地球大气层厚,起到一个突透镜放大物体作用。此外,月球正在以越来越快速度离地球远去。月球对地球引力减小,缓和了潮夕。

要说这大禹治水的年代,离现在也有四千多年了吧?这就充分证明了那时的气侯确实有点反常。大禹治水故事应该有一部分是真的。

大禹治水的故事是传说还是真实存在的?

谢谢邀请!是真实的。大禹是古代一位具有雄才大略的政治家、伟人。他治水是与治国养民结合进行的,在治水害民的同时,还指导人们恢复和发展农业生产,重建家园。

相传尧在位的时候,经常发生特大的洪水。洪水冲毁了房屋,淹没了田地,还淹死了许多人。为了消除百姓的疾苦,尧帝把首领们聚集在一起,共同商量治理洪水的方案。最后,大家推举一个叫鲧的人来担当这一任务。

鲧治水采取的是用石块和泥土筑坝挡水的方法。他带领人们搬土运石,垒墙建坝来阻止洪水进入。洪水排不出去,就往上猛涨,鲧见水涨了起来,就又下令继续加高堤坝。结果是堤越高水越涨,水越涨堤越高。憋在堤坝中的洪水,好像囚在笼中的猛兽。只要突破一个缺口,便破笼而出,奔腾咆哮无法收拾。

结果鲧治水九年,弄得劳民伤财,一事无成。尧叫舜去检查鲧的治水工作。舜知道鲧治理洪水毫无成效后,就将他罢免了,指令鲧的儿子禹来治理洪水。

禹是一个很有才干的人,他吃苦耐劳品德高尚。对事业有一股锲而不舍的精神,他为治水立下了伟大的功勋。后来成为夏朝的第一个君主,所以历史上称他为夏禹或大禹。

禹领受了治水的职责后,就开始找人商议怎样治水。有人认为,治水就是要挡,否则就不叫治水。可禹想到自己的父亲不就是采取挡水的办法,筑堤坝、垒高墙来挡水吗?结果却毫无作用,洪水仍然像猛兽一样,怎么办呢?想到此,禹豁然开朗,有个办法也许值得一试。

禹又仔细盘算了一下,感到要疏导洪水,首先必须对地形地势有所了解,从而寻找河源和可以排泄洪水的地方。于是,禹带着一批忠诚的随从,跋山涉水顶风冒雨,经历了无数次风险。足迹走遍九州大地,就是为了查清地势,探明河道,引水下流。

禹的妻子是南方涂山地区的一位女子,禹跟她结婚后只在家待了四天,便忙着治水离家外出了。不久涂山女产下一个儿子,名字叫启,这是禹留下的名字。原来禹临走前对涂山女说:“假如我走后你产下孩子,就给他取名叫‘启’。”启,就是启行,是纪念他们婚后几天,禹为了平治洪水就启程上路之意。

大禹治水十三年,曾经三次经过自家门前,都没有进去看一下。第一次是带人修渠路过自己的家门口,他的儿子刚刚诞生。正在呱呱啼哭,他多么想进去看看妻子和刚出生不久的孩子啊!可又一想,前边还有很多事等着他去办。就转过身,头也不回地离开了。

第二次经过家门口的时候,抱在妻子怀里的儿子已经会叫爸爸了。妻子看到他一副疲劳的样子,心疼地让他回家休息休息。大禹对妻子说:“不行啊!洪水还没有治完,被围困在高地、山顶的人们,生命还在受着威胁。救人要紧哪!”

“那么,你就少住一两天吧!”妻子说:“你看,你的衣服也该洗一洗,也该换一双草鞋了。

“唉,时间不等人啊!我知道,我不在家你的生活也是很难的。”大禹用带有抱歉的语气说:“但是洪水不退,我是不能休息的!

大禹接过孩子看了看,又对妻子说了几句安慰的话,就又大步离开了。

第三次经过家门口的时候,已经十多岁的儿子跑过来叫爸爸,使劲把他往家里拉。大禹爱抚地摸摸儿子的头,叫儿子告诉妈妈,治水的工作很忙。没有时间回家,又匆忙地离开了。

大禹三过家门而不入的事传开,人们听说后,都十分感动。对大禹治水也更有信心了!

一年、两年、三年…过去了,大禹由南方走到北方,从太阳出的地方跑到太阳落的地方。不顾风吹雨打,不怕艰辛劳累,一直带领人们从事治水的艰苦劳动。

历经十三年,他们终于把河流疏通了,洪水消退了。一块块平原露出水面,人们又重新搬回了陆地。修房盖屋,垦荒种地。养牛牧羊,过上了幸福的日子。

大禹治水的故事是传说还是真实存在的?

大禹治水的故事,我认为是真的存在,中华民族的家园在古代就有水灾,人民一直在与洪水在作斗争,兴修水利工程。治理长江,黄河从来都没有停下过。大禹治水,三过家门都未进家门。当时任务繁忙,责任重大。就像我们的子弟兵在抗洪抢险救灾时,冲在前面抢险救灾救人。抢修防水工程。十分辛苦。甚至还有生命危险。所以说大禹治水是真实存在的。

内容仅供参考,如果您需解决具体问题(尤其法律、医学等领域),建议您详细咨询相关领域专业人士。

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请与我们联系,我们将及时删除。