良渚号称中华第一城,之前的石峁城也号称中国第一城,良渚石峁究竟哪个是中华第一城?

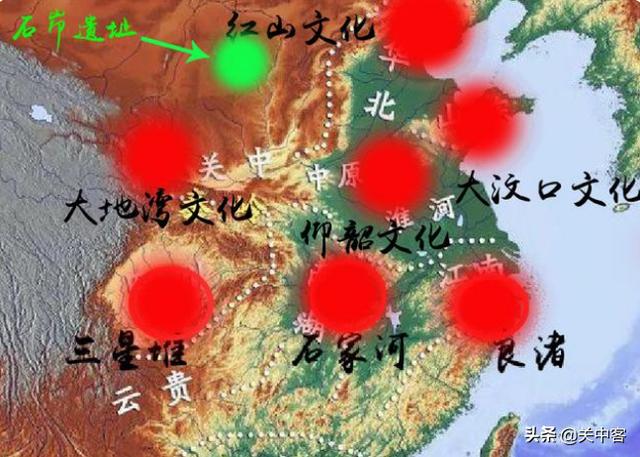

在考古学上,把文字出现之前的历史称为“史前”。中国的史前时代,曾诞生了众多的特色文化,比如中原的仰韶文化、辽西的红山文化、江汉地区的石家河文化、太湖流域的良渚文化、晋南的陶寺文化等等。人类的迁徙、交往,从旧石器时代开始就从未间断过。不同规模、不同程度、不同形式的人口流动,造成了文化与文化之间的碰撞、交流与融合。

新石器时代最后的五百年中,整个东亚大陆出现了新的社会状态,文明和国家的兴起。而良渚遗址和石峁遗址无疑是这个时空中最重要的两个遗址。良渚遗址和石峁遗址一样,都处于我们传统认知的中华文明核心区中原地区的边缘,但这丝毫不影响它们成长为一个强大的早期国家。

城邑、文字以及礼器的出现,标志着社会进入了文明时代。区域性的文明是一个动态过程,从目前的考古结果来看,以良渚遗址为代表的良渚文明无疑是我国目前最早的文明。在这之后的一千多年里,相继出现以陶寺遗址、石峁遗址、二里头遗址为代表的文明,使得区域文明的重心不断地发生变化。在这个持续的过程中,礼制规范、等级社会模式、城市架构等文明因素不断地传承、交汇,直至夏商。从良渚到商周,正是中华文明从区域性文明向大一统逐步汇聚的一个连续不断的过程。

大约在5300年前的长江下游地区,出现了一个崇尚玉器的考古学文化,即良渚文化。其分布的中心地区在钱塘江流域和太湖流域,持续发展约1000年。考古人员在钱塘江流域的东北部、东部发现了136个良渚文化时期的遗址,其中的良渚古城遗址是长江下游地区首次发现的新石器时代城市遗址。在陕西神木石峁遗址被发现之前,良渚古城遗址是中国发现最大的史前城市遗址。

良渚古城遗址位于杭州北面的盆地之中,海拔2-3米,地势西高东低,南面和北面都是天目山脉的支脉,城市选址于两山之间的低洼之处。东苕溪和良渚港分别由城的南北两侧向东流过,凤山和雉山两个自然的小山,分别被利用到城墙的西南角和东北角。

良渚古城的筑城方式是在沼泽地中以石头作为地基,宽度40-60米,再以周围山上的黄泥在其上堆筑为城墙。整个古城面积约为300万平方米,大概有八个故宫那么大,土方量为120多万立方米。古城略呈圆角长方形,正南北方向,东西长1500-1700米,南北长1800-1900米。古城还设置有类似城防的设施,因城外环水,该设施在现实当中作为码头使用。

良渚古城四面各有两座城门,其中唯有南面中心之一的门为旱路,其余五座城门皆为水路城门。古城分为宫殿区、内城和外郭城三重结构,与后世都城的三重结构类似,宫殿区,即莫角山遗址,整体由古尚顶(莫角山俗称)土台与其上的三个小土台组成,面积达30万平方米,这里是良渚高级贵族的居住地,普通老百姓居住在古城的外围区域。

良渚古城的中部位置还有贵族的墓葬区,这也是中国新石器时代末期最高等级的墓葬。古城外围水利系统是迄今所知中国最早的大型水利工程,也是世界最早的水坝 。该水利系统除了起到防御作用外,还兼有防洪、运输、用水、灌溉等功能。

一千多年后,在距离良渚古城近乎两千公里的塞北,一个史料中没有记载的族群,创造了独立于中原文化的石峁文化。其影响范围为以内蒙古中南部、陕西北部及山西西北部等区域为核心的广义的河套一带。由于这一区域自然地理得相对封闭,造就了这里文化的独特性。这里考古发现的遗物和遗迹迥异于周边区域。

石峁遗址无疑是石峁文化的核心代表,遗址位于陕西省黄土高原最北端的榆林神木市,坐落于黄河支流秃尾河与其支流洞川沟流汇之处的梁峁山地之上,海拔为约为1100米。石峁古城面积约400万平方米,规模比大于良渚古城100多万平方米,距今约4300年至3800年。

石峁古城从年代上要晚良渚古城1000多年,因此城池的结构也相对复杂,筑建技术上也相对先进。石峁古城和良渚古城一样,也是“三套城结构”,即由皇城台、内城、外城3座基本完整并相对独立的城址组成。内城面积210余万平方米,外城面积190余万平方米。长约10公里的外城墙翻沟越岭,基本闭合,将石峁古城包裹其中,形成一个相对封闭的独立空间。

皇城台作为石峁古城的核心区域,呈金字塔形结构,底部面积约24万平方米,台顶面积8万平方米。其门道由广场、南北包石夯土墩台(其中南小北大)、挡墙和类似内外瓮城一类的设施组成。

皇城台的台顶分布着宫殿建筑基址,面积不小于一万平方米,北侧还有类似“池苑”的遗迹。这里是高等级贵族甚至是“王”的生活居所。从台顶往下,错落有致的石墙将其层层包裹。石墙上等距分布着一排排木头洞,中插木头,其作用有点类似于我们今天的钢筋结构,起到维护建筑稳固的作用。

内城将皇城台包围其中,依山势而建,形状大致呈东北—西南向的椭圆形。城墙大部分处于山脊上,长约一万米。外城利用内城东南部墙体,向东南方向再行扩筑的一道弧形石墙,绝大部分墙体为高出地面的石砌城墙,宽度不低于25米。

从地势上来看,石峁古城的外城东门位于外城东北部整个古城的最高处,地势开阔,位置险要,而且设计精巧。门道与皇城台门道结构相似,由内外瓮城、南北包石夯土墩台和挡墙等组成。外城墙每隔一定距离还设计了突出的矩形墩台——马面,以防敌人从侧面攻击来袭。这种双瓮城结构和马面,是目前中国发现的时代最早的瓮城和马面实例,也是国内确认的最早的同类城防设施。

整座石峁古城,既追求防御上的固若金汤,同时也兼具了象征神权或王权的威仪和震慑力。比如位于古城最高处、坚固雄厚的外东门城墙,既是提供防卫的实体屏障,也是石峁统治者的精神屏障。

石峁古城这种从皇城台向外延伸长达数公里的内外城墙及附的城市设施的格局,成为后世数千年城市建设的典范,隋唐乃至明清的都城营造中依稀有些石峁的基因传承。

良渚文化和石峁文化最大的特色是对玉器的尊崇。虽然史前的先民对玉器有着执着的热爱,但是良渚人与以往人们喜爱的装饰玉器不同,他们的玉器不仅仅是美观的需要。这些玉器以玉琮为代表,并与钺、璜、璧、冠状饰、三叉形器、牌饰、锥形器、管等组成了玉礼器系统,冠状饰表示通神和权力,玉钺表达王权神授的理念,玉琮是通神的法器,三叉形器和玉璜分别是贵族男女的装饰,良渚晚期的玉璧同样是神权的载体等。在良渚人的观念里,这些玉器或象征身份,或象征权力,或象征财富。礼玉上常见刻绘有“神徽”形象,用以表达良渚人的统一信仰。

石峁人对于玉器又是另外一种态度。“藏玉于墙”是石峁文化极为特殊的现象。在石峁遗址的城墙中就出土有玉钺、玉铲和牙璋等,有的玉器被切片塞于石缝中。也就是说石峁人在修建城墙的过程中,会将作为礼器的玉器嵌入墙体或埋入墙根。藏玉或因欲赋予都城神与宗教的力量,使城门具威慑力,构建石峁人的精神凝聚力,共同抵御敌人,其巫术特征大于礼仪特征。

石峁玉器又颇杂,兼有良渚、石家河等多种文化元素。从良渚遗址和石峁遗址的发现来看,玉礼器有所传承,但二者的都城结构却大为不同。这也揭示了我国史前文明南北互相交流、影响和传承的过程。据不完全统计,从石峁流散在世界各地的玉器至少3000多件。石峁文化区域内出土和民间收藏的玉器超过6000件,数量超过中原地区出土的史前玉器的总和。

除了大量高规格玉器,石峁古城还发现了许多壁画。在石峁外城东门的石墙墙根处,发现了呈层、成片分布的壁画残块100余块,部分壁画还附着在晚期石墙的墙面上。这些壁画以白灰面为底,以红、黄、黑、橙等颜色绘出几何形图案,最大的一块约30厘米见方。这也是中国在这一时期的遗址中发现的壁画数量最多的一次。

良渚文明在高度发展了一千多年后,突然消失了。这其中的原因可能和气候的变化有关。考古发现在良渚遗址上覆盖着一层黄色泛滥相沉积,证明当时海水的确淹没了良渚古城。当时这一区域降水的增加导致大规模洪水爆发,尽管良渚古城有发达的水利系统,但过低的海拔最终还是没有抵挡住洪水的淹没,使得良渚文化走向衰亡。在良渚文化之后,该区域还出现了其它文化。一次极端干旱事件可能使得该区域新石器时代走向尾声。

石峁文化的消亡,也是因气候的变化。当时这一区域气候日益干冷,伴随着太阳辐射减弱导致气温下降,降水减少导致水位下降,气温下降和降水减少引起该区域农业减产,食物和饮水短缺显然无法支撑石峁古城的长期存在,这应该是石峁古城被弃用的根本原因。

良渚遗址和石峁遗址分别代表了中国黄河流域和长江流域的早期文明,他们和国内其他地区的代表不同文明的遗址一起,表明中国的文明有许多根基,并不只限于黄河中游的中原地区。

良渚遗址和石峁遗址同为中国目前最为重要的大遗址,前者是目前中国发现的最早的史前城市遗址,后者是目前中国发现最大的史前城市遗址,它们都是五千年中华文明的重要实证。他们都可以堪称“中华第一城”。

良渚号称中华第一城,之前的石峁城也号称中国第一城,良渚石峁究竟哪个是中华第一城?

简单说一句吧。

在中国所有史前古城里,良渚古城是其中“最大中的最早”,而石峁古城是其中“最早中的最大”。

良渚古城,面积290万平方米,公元前3300年至公元前2300年。石峁古城,面积425万平方米,公元前2300年至公元前1780年。

中国最大的史前古城还包括:陶寺古城,面积280万平方米;宝墩古城,面积275万平方米;石家河古城,面积120万平方米。

二里头遗址呢,至今没有发现城墙,所以还不能称为“古城”,遗址总面积接近300万平方米,“宫城”面积大约12万平方米。

恭喜良渚古城入选世界文化遗产,名至实归。下一个就期待“石峁古城”了。说实话,与其期待石峁古城能进入世界文化遗产,其实更期待石峁古城接下来有更“石破天惊”的考古发现。

良渚号称中华第一城,之前的石峁城也号称中国第一城,良渚石峁究竟哪个是中华第一城?

谢邀。

依我看,哪个也不是!

第一,只要考古发掘工作不停止,势必将有更多的新发现。当年石峁古城被发现,声称是”中国第一城”,可能没有想到,如今又会冒出一个更古老的良渚古城,于是觉得有些尴尬了;如今良渚古城又步石峁古城的后尘,声称是”中华第一城”,难道就不怕什么时候再冒出一个更古老更大规模的远古遗城吗?

第二,越来越多的考古发现表明,中华文明在远古时期的辉煌程度,远远超过我们现有的认识,过去许多貌似定论的说法,不得不在不断取得的考古发现面前,承认结论的草率。华夏大地掩埋着的殷实厚重的中华远古文明,必将被一层层揭开神秘的面纱,放射出越来越耀眼的光芒,我们民族远古祖先们创造的辉煌文明,必将一项项重见天日。

第三,更不该仅仅依据现有的个案发现,就断定中华文明多少多少年。道理很简单,那些远古城邦中包含的土木工程、建筑技艺以及出土的器物或化石,又是经历了多少年的传承发扬而变成当初的应用成就的呢?往前再推千年乃至万年?

第四,远古先民的智慧同样超出我们的想象。人类择水而居,中华民族的母亲河长江、黄河及其不计其数的支流,到底曾经孕育了多么丰富灿烂的远古、远远古文明,远远没有到最终下结论的时候,甚至说,永远没有最后下结论的那一天。因为斗转星移,因为沧海桑田,时空总在变换,唯有文明前行的脚步不曾停歇,而且永远不会停歇。

我们唯一该做的,就是发现、崇敬、感恩、传承与发扬光大!

良渚号称中华第一城,之前的石峁城也号称中国第一城,良渚石峁究竟哪个是中华第一城?

这两个都不是。中国第一城是郑州西山古城和轩辕丘,都是五千多年。五千年前郑州叫轩辕丘,六千年前郑州叫有熊,八千年前郑州叫具茨。具茨,这是世界上最早可考的地名吧。具茨,意思是祭祀之所,万年前古人开始在这里开始祭祀,与天沟通。八千年前裴李岗贾湖唐户等部落继续在山上祭祀。五千年前黄帝仍然在这里祭祀,四千年前大禹还在这里祭祀。《连山易》《归藏易》《洛书》皆与此相关。这些直接反映在具茨山岩画里。

讲史不讲具茨山,读尽史书亦枉然;开谈不说裴李岗,阅遍文物仍迷惘。郑州具茨山文明,华夏文明的主流源泉,世界文明的灯塔!

良渚号称中华第一城,之前的石峁城也号称中国第一城,良渚石峁究竟哪个是中华第一城?

【良渚古城是最早的、石茆古城是最大的】

作者:冷清先生,个人史学考古研究成果,严禁抄袭剽窃违者必究。照片为作者本人拍摄。

《良渚文明》距今5300年至4300年,浙江杭州良渚古城遗址距今4700年至4300年,良渚文明在距今5000年前修建了中国最早的水利设施——水坝、水闸。距今4700年前,华夏文明的一个分支——古良渚人大规模的扩建良渚古城,良渚古城遗址呈不规则的长方形,依山旁水而建。良渚古城南北的边墙各长1900米和1800米,良渚古城东西边墙各长1700米和1500米,边墙最宽处达40米,最窄处20米。良渚古城遗址的面积达到290万平方米,折合2.9平方公里。考古学家通过测算修建良渚古城的土石方,计算出华夏民族的先祖,在五千年前动用一万多个壮劳力,修建完成良渚古城也要五年的时间。良渚古城在4700年前,是中国乃至世界是最大的城市遗址,能够居住五万人。

同一时期的中亚古城遗址“乌尔”,号称全世界最早的古城,古乌尔地区在距今七千年,开始有人居住,注意还没有“城”。“乌尔古城”修建的时间,大约是公元前2900年,公元前2500年时达到顶峰,诞生了“苏美尔文明”。“乌尔古城”大约60万平米,折合0.6平方公里,最长的边墙1000米,最短的边墙600米,只有良渚古城的五分之一,能够居住大约一万人。西方的历史考古学家们,把乌尔古城定义为全世界最早的城邦制国家,那么良渚古城就是迄今为止发现的,当时世界上最大的大都市。

距今四千年以前的古城遗址,全世界范围发现了十几个,面积超过100万平米(折合一平方公里)的四个古城遗址,全部都在中国境内。他们分别是浙江良渚古城遗址,面积290万平米,距今4700年至4300年;四川广汉三星堆古城遗址,300万平米,距今4600年至3000年;山西襄汾陶寺古城遗址,300万平米,距今4300年至3900年;陕西榆林石茆古城遗址,425万平米,距今4200年至3850年。

迄今为止,全世界发现的四千年以前的古城遗址中,中亚、埃及、印度的古城遗址面积,没有一座超过100万平米(一平方公里)。而中国境内发现的这四个古城遗址,面积都超过100万平米(一平方公里),其中最大的就是陕西石茆古城遗址,面积达到425万平方米,折合4.25平方公里,是中亚“乌尔古城”60万平米(0.6平方公里)七倍。陕西石茆古城遗址可以居住近10万人,这在距今4000年前,绝对是世界的大都市。四千年前的大型古城遗址,全在中国境内,从侧面说明,中国在四千年前,就是全世界最发达的地区。

良渚古城遗址、三星堆古城遗址、陶寺古城遗址、石茆古城遗址,曾经都是四千年以前中国的古老都城。中国的这四个古城遗址,不但大量出土了石器、陶器、彩陶、玉器等等,而且也出土了数量不等的青铜器,而且在陶器、骨器上都发现了少量的文字。良渚古城遗址曾经是中国最早城邦制国家“象朝”的首都,三星堆古城遗址曾经也是“象朝”的都城,陶寺古城遗址曾经是中国“象朝”晚期的都城,也是中国夏朝早期的都城,陶寺古城被中国考古界命名为“尧都”。

中国夏朝以前的“象朝”,是炎黄二帝在公元前28世纪建立的,存在过大约700年左右。象朝承继中国古代最后一个部落联盟政权“无怀氏”,传国至夏朝而终。象朝早期的都城是不固定的,象朝第一任“帝”炎帝,曾经至少有两个都城。炎帝的第一个都城就在山西境内,就是陶寺古城遗址的前身;炎帝的第二个都城在山东境内,就在今天山东曲阜附近,名字叫做“空桑”,空桑古城被蚩尤给破坏了,至今还没有发现原址。

炎帝之后,轩辕黄帝在涿鹿(彭城)做过都城,后来有熊(新郑)也做过都城,陕西宝鸡岐山曾经是黄帝的行宫。黄帝北征荤粥(匈奴)驾崩之后,黄帝的重孙子在四川称帝,他的都城就是三星堆古城,《山海经》对三星堆有明确的记载:“成都载天”。中国的古代典籍对良渚、三星堆、陶寺、石茆,都有明确的记载,牵涉冷清先生个人研究机密,故此不能在本文中公开。陶寺古城曾经是帝尧、帝舜、帝禹的都城,冷清先生考证,陶寺古城也是夏朝早期的都城,陶寺古城遗址出土陶片上的两个朱书文字,就是大禹帝的名字“文命”。

我是冷清先生,为您推送不一样的历史真相,如果您喜欢敬请关注“冷清先生”头条公众号。

良渚号称中华第一城,之前的石峁城也号称中国第一城,良渚石峁究竟哪个是中华第一城?

首先这个题目出的很好,良渚文化遗址和石卯遗址都是以考古为前提被提名的,只不过一个被公认一个不被公认,良渚文化遗址确实是目前最早的城文化遗址,但与其说他是中华文明中最早的城到不如说他是中华文明中最早的国,也许以后考古还会挖掘出更早规模更大的城,但所有依据参照只有一个那就是中华文明的主流文明,众所周知中华文明的主流文明是中原文明,中华文明的传承文化是以中原文化为标准,所以说良渚文化遗址也是华夏文明支脉之一,中原是后面行政中心基本在中原地带,所以它有时被用来指指国家有时用来指一个群体,但并不只限中原地区,就像北京一个是行政中心,外国也有用北京政府来称中国,但中国可不止北京,一个道理。也许有心得朋友在观看《国家宝藏》良渚文化情景剧中有这一环节,女祭司的父亲由于水患要北迁可是女祭司说“北方有更强大的部落”这句话中的“北方”很明显就是指的是以如今河南地区为主题的贾湖文明部落(个人观点),所以说一切还要以后续考古为主要参考,不过良渚文化确实为华夏正统文化添上强有力的一笔。关于陕西石卯遗址为什么至今为止没有被承认为华夏文明可能考古挖掘已经给出了很明显的答案,在这里由于时间关系我就忽略不讲了。🙏🙏🙏🙏

内容仅供参考,如果您需解决具体问题(尤其法律、医学等领域),建议您详细咨询相关领域专业人士。

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请与我们联系,我们将及时删除。