听老人说:汉中原叫汉钟,谁知道这个地名的由来吗?

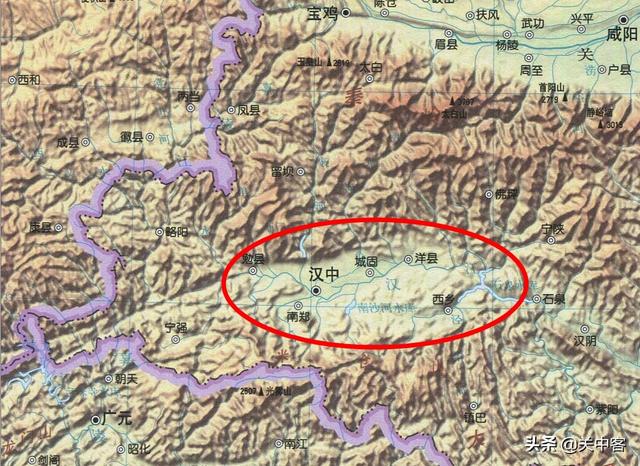

汉中是陕西南部的一座地级市,处于巴山和秦岭之间的平原地带。这里气候温和、土地肥沃、物产丰富,早在120万年前,就有古人类在这里繁衍生息。

关于汉中地名的由来,还和一则流传于当地的传说有关。相传上古时期,生活在汉中盆地的先民们,过着刀耕火种、渔猎采集的生活。这里丰富的物产使得他们的生活非常安逸。

然而有一天,突然由地底钻出一只小黑龙,并且从小黑龙钻出的洞中还不停地冒出黑水,黑水迅速淹没了人们的屋舍和田地。人们见状也是纷纷向地势高的地方逃命。

小黑龙盘踞天空向地上逃命的人们喊道:“我是东海的一条神龙,下面冒水的洞口连接东海,你们要想活命,就必须为我建庙塑神,香火不断。否则我会将这里变为一片汪洋。”

眼看着自己祖祖辈辈生活繁衍生息的地方被水淹没,人们迫于无奈答应了小黑龙的要求,为它建庙塑身,日日供奉,香火不断。感到满意的小黑龙于是施法堵上了冒水的洞口。

小黑龙的贪欲越来越大,平时的供奉已经无法满足它的需求,于是它提出每日要食一头猪和一只羊,人们只能满足它的需求。后来变本加厉的小黑龙竟然提出每天要食童男童女各一名。

这种过分的要求让人们犯了愁,迫于小黑龙的淫威,有些人打算屈从,而此时有四位血气方刚的年轻壮汉挺身而出,他们认为小黑龙的欲壑难填,这样下去早晚都得死,还不如与小黑龙大干一场。

他们的观点得到了大家的支持,于是人们分头行动,伐木为茷,化犁为剑,在四个壮汉的带领下围攻庙宇中的小黑龙。恼羞成怒的小黑龙腾空而起,在空中张牙舞爪地扑向带头的四位壮汉。而此时冲在人群最前面的四位壮汉,手执鱼叉勇猛地和小黑龙缠斗。

经过一番激烈的苦战,小黑龙被杀死,四位壮汉也身负重伤。祸害被除之后,人们通力铸造了一口千斤大铜钟,扣在了冒水的洞口上。千斤重的铜钟深深地陷入了洞口周围的淤泥之中,严丝合缝。

为了纪念带领大家杀死小黑龙的四位壮汉,人们在原来的龙王庙里为四位英雄塑造金身,虔诚膜拜。而金身的下面就是那口封着冒水洞口的大铜钟。人们把这口深深陷入地下的铜钟称为“陷钟”,因汉中的方言把“陷”读作“汉”,久而久之,“陷钟”也就变成了“汉钟”。

时过境迁,当年的龙王庙已经变成了池塘岸边的草塘寺。由于当年陷钟下面的洞口连接东海,所以每当清晨,这里四周就会腾起缥缈的水蒸气,像烟雾一样缭绕,和周围住家的炊烟袅袅相互挥应,轻佛的微风,将炊烟与簿雾吹散于竹柳枝头,殿阁屋顶,花草丛里,绿水池上。远望草塘景物,如在轻烟薄雾之中。这便是汉中八景之一的“草塘烟雾”。

当然,“汉钟”地名由来仅仅是当地人们口口相传的一个传说故事。历史上真正的“汉中”地名出现于西周中期。《吕氏春秋·季夏纪·音初》中就有记载:“周昭王亲将征荆……王及蔡公殒于汉中。”

夏商时期,汉中始于褒国范围。到了西周,汉中之地又分属梁州和雍州,境内的褒国,西周称其为“南国领袖”,也称周南。

汉中,通俗地说就是汉水中游的意思。其实最早的汉中并不是今天的汉中。西周到战国时期,汉中指的是汉水中游的郧阳一带,而汉中盆地则是褒国和南郑县的范围。当年犬戎侵入关中,灭了关中东部的郑国,郑国的一部分民众难逃到汉中盆地,因怀念故国,便把栖息地称为南郑。

庸国灭了褒国并占领了南郑之地,之后楚国联合巴国和秦国灭了庸国,分割了庸国的土地,楚国在得到领土内设置了汉中郡、上庸县、武陵县、长利县。而秦国在得到的汉中盆地设置了南郑县,为了加强南郑的军事力量,秦国还在南郑修筑了南郑城,其址就在今天的汉中市,历史上这里一直称为南郑,后来才迁移到今天的周家坪。

在之后的百余年间,南郑之地一直是秦国和蜀国的争夺对象。直到秦国商鞅变法之后,秦国灭了蜀国,褒汉之地尽数归秦。秦国取得了楚国的六百里地,设置了汉中郡。汉中郡的治所设置在南郑县(今汉中汉台区境内),这也是秦初三十六郡之一。原本属于汉水中游郧阳地区的名称“汉中”,也随之变更到了汉水上游的南郑,即今天的汉中。

西楚霸王项羽灭秦以后分封诸侯,刘邦被封为了汉王,都城就在南郑(今汉中汉台区)。西汉时期,汉中郡的治所从南郑迁到了西城县(今安康市汉滨区),东汉时期又迁回了南郑。

东汉末年,张鲁割据汉中时,改汉中郡为汉宁郡。曹操征服张鲁后又改回原名。三国时期,魏国灭了蜀汉之后,把蜀汉之地分为益州和梁州,汉中之地属于梁州,治所设在南郑,下辖八郡。

隋初,汉中之地设置汉川郡、顺政郡、洋川郡。到了唐初,在汉中设置了梁州总管府,后又改为都督府。府下又设置了梁州、兴州、洋州(今洋县)和集州。废府设道以后,汉中之地属于山南道。山南道被分为东、西两道之后,汉中之地属于山南西道,治所设在南郑(今汉中)。

唐德宗为了躲避战乱,逃往蜀地,途径梁州时,改梁州为兴元府,山南西道和兴元府的治所都设置在南郑。而兴元是唐德宗当时的年号,用帝王年号命名府名开了中国历史之先河,当时兴元府地位等同于同于京都长安、东都洛阳和北都太原。

两宋时期,尽管辖地时有变化,但是兴元府的地名一直被沿用。到了元代,中国的开始设立行省,陕西四川行中书省就是最初的行省之一。后来分为陕西行省和四川行省,为了加强对四川的控制,防止历史上蜀地多次割据的历史再次重演,在汉中设立了兴元路,由陕西行省管辖。

明代改路为府,兴元路改为汉中府。清代设陕安道于汉中,辖汉中府、兴安府(今安康市)。

民国时期,废除陕安道,设立汉中道,管辖25个县,治所设于南郑。之后汉中道被废除而设立了第六行政督察区,专员公署驻地设置在南郑。

民国汉中城图

解放前夕,国民党陕西省军政机关南逃汉中,汉中地区分设了东、西两专员公署,东署驻城固,辖东6县,西署驻沔县,辖西6县,直到解放。

1949年12月6日,汉中解放。中央政府在汉中设立了立陕甘宁边区陕南行政区汉中分区。

1950年3月3日,陕南行政公署由湖北郧县迁驻南郑市,辖商洛、两郧、安康、汉中4个分区,直辖南郑市。

1951年2月,陕南行政公署被撤销,同时设立了陕西省政府南郑区专员公署,行政区为南郑专区,辖南郑市及南郑、褒城、凤县等12市、县。

1953年,南郑市改由省直辖;南郑专区改称汉中专区,南郑市更名为汉中市,归汉中专区辖。汉中专员公署为陕西省人民政府派出机构。

1958年,汉中地区的区划调整比较大,先后撤销了南郑县,并入汉中市;撤销佛坪县,辖区北部(秦岭主脊以北)划入周至县;中、南部并入洋县;东部并入石泉县;撤销褒城县,辖区并入沔县和汉中市;撤销留坝县,辖区北部并入凤县,柴关岭以南的江口、留坝两公社划归汉中市。此时汉中专区辖汉中市及城固、洋县、西乡、镇巴、宁强、凤县、沔县、略阳县。

1960年,凤县划入宝鸡专区;1961年,恢复南郑县(驻地迁于周家坪)、留坝县、佛坪县。但是佛坪县原秦岭以北地区仍归周至县。

1964年,撤销汉中市,改设为汉中县,沔县改名为勉县。1969年,汉中专区改为汉中地区,辖区未变。

1980年,汉中县恢复为县级汉中市。1995年,汉中地区辖汉中市及南郑、城固、洋县、佛坪、西乡、镇巴、勉县、宁强、略阳、留坝。

1996年2月21日,撤销汉中地区及县级汉中市,设立地级汉中市。原县级汉中市改为汉台区。2017年8月28日,撤销南郑县,设立汉中市南郑区。

汉中是汉民族的根,是汉族人的老家。今天我们耳熟能详的汉族、汉人、汉礼、汉字、汉语、汉服、汉文化、汉学等一系列概念,都和一个伟大的朝代汉朝有关,而汉朝之名,就源自汉中。“汉”代表的是华夏民族的辉煌和光荣。能输出自己的文化,并影响世界,这才是一个民族和国家真正实力的体现。

听老人说:汉中原叫汉钟,谁知道这个地名的由来吗?

可以确定的是,汉中在官方名称中,从来没有叫过“汉钟”。

下图汉中历代的名称,可以参考:

汉中的名称之由来,和汉水有关:

北魏时期郦道元《水经注·沔水》说:

“周显王之世,蜀有襃、汉之地,至六国,楚人兼之。怀王衰弱,秦略取焉。周赧王二年,秦惠王置汉中郡,因水名也。《耆旧传》云:南郑之号,始于郑桓公。桓公死于犬戎,其民南奔,故以南郑爲称。即汉中郡治也。汉高祖入秦,项羽封爲汉王。”那为啥叫“中”呢?

过去一般认为是当年汉中的首府处于汉水的中游。然而事实上,无伦是首府设在今天安康,还是南郑,这些地方都处于汉水的上游——因此这个说法是站不住脚的。

事实上,在中国地名中,“某中”格式的还有如下一些:巴中、阆中、资中、黔中、蚀中(秦岭中的谷道名)。

一位叫邓少琴的学者认为,“中”是远古时代巴人语言的遗迹。夏商周时期,巴人居住在今天的汉水流域,而且是从下游往上游发展的。武王克商,巴人有功,就被分封了子国。春秋早期,他们还在今天湖北西北一代生活。后来,随着楚国势力的扩大,他们迁移到了四川东部(重庆)。战国时,巴人称王,公元前316年,秦惠文王九年,秦灭巴,置巴郡,首府在今天重庆境内嘉陵江北部。

听老人说:汉中原叫汉钟,谁知道这个地名的由来吗?

“汉中”的来历

传说洪水淹天门以后,汉中这地方到处是一片汪洋大海,雨过天晴,高山渐渐露出水面,平地一时积水难退。最先露出水面的一座高山,在现在汉中西北方向,整天云雾缭绕,一位从天而降的法师指地画房,在山顶冒出一座寺院,后人叫它云雾寺。一日,法师云游四方,买了两口缸无法拿,就一个胳肢窝夹起一个,驾云回到云雾寺,两口缸没一丝裂纹,却给夹扁了。从此,人们就叫他“扁缸道人”。

扁缸道人一心想拯救大地上的生灵,他将在水中打捞上来的三口钟,十三只羊,一口锅放在寺院,咬破指头,将血滴在这些东西上,让他在外面经受日晒夜露,吸收日月精华。他每天对着这些东西诵经三次,让他们早日成为精灵,好到人间为苦难百姓消灾灭祸,做些善事。

不知过了多少年月,大地出了大禹王,大禹王治水,打开了黄金峡,积水顺着汉江渐渐退去,平地露出来了,花草、竹木也生长了,远方人都迁来这里安家。一天,扁缸道人出外云游去了,三口钟便在一起商量。大钟说:“兄弟,平坝都露出来了,不久法师回来,就要叫我们去为人间效力,想起我们修炼了一场,跑到人间天天去挨打,不如早早跑掉。”二钟和小钟都说:“师兄言之有理,那我们就趁法师不在。快跑吧!

说完,三口钟就飞了起来,各奔前程去了。十三只羊见钟都跑了,它们也害怕留下倒霉,也跟着跑了,只有锅留在原地。

再说扁缸道人在外云游,一日心血来潮,推算出寺中精灵要跑,急忙驾云赶回寺中,只见钟和羊都跑了,大锅也正准备逃跑,刚起地面就被扁缸道人一禅杖打下去,把锅打了个大豁口,再没跑掉。然后扁缸道人驾云飞到高空,只见三口钟和羊正在跑,扁缸道人大声喝道:“冤孽哪里跑!”钟和羊只管跑,哪听那一套。道人念动咒语,施展法术,它们都跑不动了,一齐往下落。

大钟落在现在的褒河岸上的一根树枝上。老百姓见钟是从天上飞来的,必是神灵。便在这里修了一座寺院,取名“大钟寺”。僧人越来越多,都想修道成正果, 老百姓便在此处又增修起了一座“藏经寺”。

二钟落在了汉江边,陷进泥里,人们也修起了庙宇。 把这个地方取名叫“陷钟”。后来,这里,方言把“陷”中”。直到现在。叫“焊”,年代久远,人们就把“陷钟”叫成了“汉中”直到现在。

小钟体轻飞的快,跑到四川一道江边浅水里,波浪常常冲击着这口小钟,人们就把那里叫“浪钟”就是现在的“阆中”。

三只羊跑到汉中张寨山边化地为石羊。人们在这里修了“三羊寺”。

还有十只羊跑到了天台山口的河滩里,落地为石,人们就在这里修起了“十羊寺”。 汉丞相萧何在这里开渠修堰,人们又把它叫成“石堰寺”。

这是小时候冬天烤火时听老人讲述的传说。

听老人说:汉中原叫汉钟,谁知道这个地名的由来吗?

汉鈡这两个字较为常見的就是汉中中药制剂的丸药盒子外包装上印有汉鈡二字。据说是因为汉中人的地方口音汉陷不分造成的。据传说在今南郑区的大河坎油坊街有一寺庙,叫海魂寺,寺内有一海眼,是镇龙之钟扣住海眼之地,解放前香火旺盛,文革后期被毁,因扣海眼的钟太重,日子久了就陷入了沙中,这陷入沙中的钟便就叫汉中了。不知准确否,请予指正。

听老人说:汉中原叫汉钟,谁知道这个地名的由来吗?

我小时听老人讲汉中说,过去汉中是个烂草池,池中有一泉眼经常冒黑水,突然空中飞来一口钟盖住泉眼最后钟陷进去,再没冒黑水。当时就叫陷钟。

听老人说:汉中原叫汉钟,谁知道这个地名的由来吗?

汉中最早是褒国,后来成了巴国的地盘,再后来为秦国所得,而后,蜀国又得到这里。司马错伐蜀后,秦国又占领这里。秦惠文王时,首次设立“南郑县”,南郑也就是现今汉中最早的行政区划名称了。

“汉钟”指的是文革以前的汉中府城(南郑)钟楼,钟楼修建于明朝。也就是说,那只是一个景点,汉中钟楼毁于文革武斗。

当然,也有一个传说。由于汉中与四川的特殊关系,在汉中与四川老辈人口中有这么一个传说。

据传古蜀州(今四川省崇州市)城内有一座古寺叫天目寺(旧址在今崇州市政府所在地),寺内有一口古钟。一敲,钟声如雷,清脆洪亮,周围七八百里隔山隔水,都听得清楚,大家都叫它“神钟”。从此“天目晓钟声八百”便成了“蜀州八景”之一。

这件事不知咋的传到皇帝那里去了。万岁爷如获至宝,马上下一道圣旨,要州官立即派人把古钟送到京城,作为紫阳钟。

州官接到圣旨,不敢怠慢,从民间挑选64个彪形大汉,分班抬运。并派官员押送。限期半月内抬到京城,误期要问斩。到京城路隔千里,交通又不方便,抬工们自知这苦差事凶多吉少,有去无回。但又不敢违命,只好咬紧牙关,风餐露宿,起早摸黑,日夜兼程,过剑门关,走栈道。越巴山,一路辛苦不说,还未出川,就被看押官打死、饿死或因摔倒而被砸死,少了一半多人。剩下的人,天天抬运,磨破了肩,压弯了腰,个个筋疲力尽,直喘粗气,有的还累得吐血。他们请押官大高抬贵手,歇一阵再走。押官大声吆喝:“少说废话,误了期老子吃罪不起。”抬工们忍气吞声,继续赶路,行至南郑(汉中),大家累得实在支持不住了,就互相挤挤眼……,突然,绳断杠折,“哐”的一声,大钟落在地上。押官怒气冲冲,挥舞皮鞭,催逼抬工们绑好行头抬杠,火速赶路。谁知大钟坠地陷入土中,越陷越深,越挖越往下沉。抬工们明白已经误期,反正迟早是死,就索性把押官打死,纷纷逃走。

后来,当地百姓把古钟沉陷的地方取名“陷钟”,因为口口相传,字音相近,就变成了“汉中”,一直沿用至今。

内容仅供参考,如果您需解决具体问题(尤其法律、医学等领域),建议您详细咨询相关领域专业人士。

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请与我们联系,我们将及时删除。