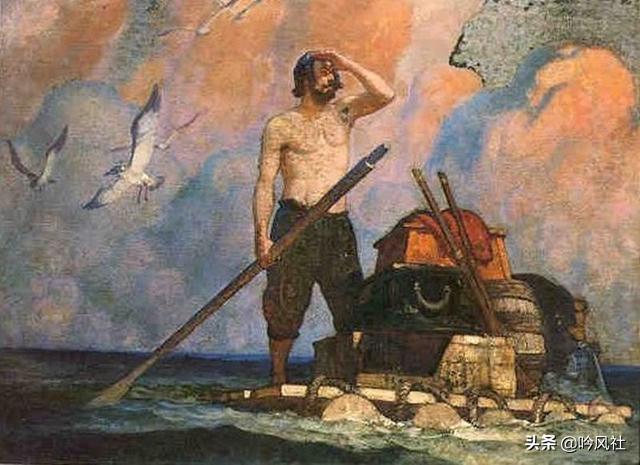

鲁滨孙在冒险和悔恨之间摇摆,这样写矛盾吗?

大家好,这里是吟风社,荟聚文史爱好者,致力于持续输出文化、历史等领域优质内容。

我认为完全不矛盾,不如说正是这样写,才更好地表达了鲁滨逊的冒险本性和莽撞心境,以及他所代表的18世纪初英国资产阶级的对航海和殖民的认知/偏见——黄金遍地又蛮荒危险。

《鲁滨逊漂流记》书中鲁滨逊也多次“自定义”,将自己的冒险本性归结为“厄运”“定数”“想做暴发户”,只要有机会,鲁滨逊就会不顾安稳的现状,受财富诱惑投身于冒险之中。

第一次航海刚出河口,鲁滨逊就遭遇了风暴,当时他“一次又一次地发誓,下了无数次决心,说如果上帝在这次航行中留我一命,只要让我双脚一踏上陆地,我就马上回到我父亲身边,今生今世再也不乘船出海了”。但是风平浪静之后,鲁滨逊“怕被大海吞没的恐惧消失殆尽,热衷航海的愿望又重新涌上心头”。

而在第一次航海劫后余生之后,面对老船长的劝告,鲁滨逊“充耳不闻”,继续踏上航海之路。

但是我的厄运一直固执地推着我走,无法抵挡。尽管有几次我也听到了理性的疾呼,我也在经过衡量后决定回家,但是却无力做到。这我不知道怎么说,也不想说,这是一种神秘的支配一切的定数,它驱使着我们成为自我毁灭的工具,即使毁灭近在眼前,我们也要眼睁睁地看着自己往火坑里跳。确然,正是这一无可避免的劫数,使我无法摆脱厄运,使我违背清醒的推理和冷静的规劝,对初次航海中所遇到的两次教训充耳不闻。当鲁滨逊历经三次坎坷的航海,在巴西圈地开垦了种植园,经过两年的辛勤劳作,种植园步入正轨,但鲁滨逊却开始觉得"现在的工作跟我的天性相去甚远,跟我所喜欢的生活也直接相悖",于是他将自己在伦敦的半数财产,投入航海贸易中,大赚了一笔。

而当鲁滨逊做上了一个“富有而成功的”种植园主之后,他对财富的渴望依然没有止步,为了廉价获得非洲黑奴,他又踏上了航路,而这次直接导致了鲁滨逊的28年荒岛生活。

正如我从前离开父母远走高飞一样,现在我又不满现状了。我必须走,离开我现在已拥有的幸福景象——在新的种植园里做一个富有而成功的人士,我想入非非,想做个快速发家致富的暴发户,而不走寻常逐渐积累的老路。这样我就再次把自己抛入了有史以来人类不幸中最深的深渊。否则,我也许还能安享此世的生活和健康。在荒岛上,对于冒险,鲁滨逊总体上是反思和悔恨的。其心态摆动的主要焦点转移到了外来者是“有望施救的欧洲人”还是所谓“吃人的野人”这方面。在荒岛上,对于冒险,鲁滨逊总体上是反思和悔恨的。其心态摆动的主要焦点转移到了外来者是“有望施救的欧洲人”还是所谓“吃人的野人”这方面。

鲁滨孙在冒险和悔恨之间摇摆,这样写矛盾吗?

我认为不矛盾,原因如下

冒险是鲁滨孙从小及一生要追逐的梦想,这梦想或来源于他小时候一次“偶遇启发”,或来源于家教和性格一一不拘束缚,渴望自由,渴望到更远的地方,看看更大的世界,以及一颗勇敢执着的心!

以上所述,就是他毕生追逐冒险梦想的内在驱动力。

梦想虽好,但冒险之路,却充满了艰险和挑战,有时候是九死一生。尤其是在茫茫大海上乘船航行,危险很多,稍有不慎就会船毁人亡。

面对以上艰难险阻,他从不畏惧,因为为了实现梦想,他很早就开始做各种准备工作了。即便如此,但内心还是有些于心不忍,这不忍是为他的家人。因为冒险之路只要已开启,就没有回头路,就不知道何时能再回故乡,再回到家了。

但还是为了实现梦想和心愿,他下定了最后的决心,毅然决然的第一次正式踏上了冒险之路,开始了漂流……

刚开始的漂流路程,在沿途的各种风光美景,及第一次的好奇心的伴随下,内心舒畅愉悦。但随着路程继续往后推进,航路越远越艰险,“人烟越少”,内心就开始慢慢感到孤独无助了。

尤其是在“第N次”漂流时,遇到了狂风暴雨,将他漂流到了无人的荒岛上,当面对连求救的机会都没有时,想到他今后不仅出不去,可能还要困死在这里时,他又想起了他的家人,觉得对不起他们……便开始悔恨了。

这就是鲁滨孙悔恨的原因,说这悔恨不矛盾,是因为他是位非常优秀、伟大勇敢的追梦人。凡是这类伟大人物,当要在梦想、事业和亲情之间,必须要作出抉择时,肯定会选择梦想。

只要选择后,就会悔恨,就会愧对家人。这是人之常情,因为尽管他们选择了梦想,在他们心中,亲情和家人依然很重要被排在了第一位。

但没办法,谁让这几者之间,只能选择一样呢?这就是“鱼与熊掌不可兼得、“自古忠孝难两全”这两句古话的真谛吧。

以上答案一大部分为猜测,是站在中国人爱家、顾家、持家的立场上来猜来答的,另一部分对《鲁冰孙漂流记》这部小说的一点了解。虽然该小说(上学时期)只看了一次,但还是有些印象的。

虽为猜测,但相信在鲁冰孙的那个年代,及他所在的国家,及世界其他国家的国民,肯定也都是一样的。因为家对所有人类都很重要,都排在了第一位。

不光是鲁滨孙,还有哥伦布、麦哲伦,及我国的郑和,这些伟大的冒险家、航海家,他们的冒险开拓经历都和鲁滨孙相似,最大的相似就是——他们在一边冒险开拓时,都有悔恨的矛盾心理。

当然,他们最后的结局也都相似——当历经了千般磨难,战胜了所有的艰难险阻,最终都如愿实现了自己的梦想。

有句老话说得好:“人因为梦想而伟大,而梦想是需要行动(实践)+巨大的冒险+牺牲付出后才能实现的。正如那句话说的一样:富贵险中求。

最后让我们向上面所提几位冒险家、航海家,及中外历史上,敢于冒险付出追梦的所有科学家等英雄们致敬!

正因为有了他们的冒险探索精神,并将他们冒险胜利后的果实,奉献了出去,才促使人类从野蛮落后的蛮荒时期,不断的向前发展进步,直到今天。

鲁滨孙在冒险和悔恨之间摇摆,这样写矛盾吗?

我觉得不矛盾。冒险和悔恨都是鲁滨孙的心里活动,一个完整的人物形象,心理活动肯定是复杂的,既有继续冒险的想法,但是当遇到种种困难的时候,他又是悔恨的。这样写才更好的写出来人物的真实性,逼真性。

鲁滨孙在冒险和悔恨之间摇摆,这样写矛盾吗?

大家好,我是终南望月,很荣幸能在悟空问答里与大家分享交流。

我们都知道,鲁滨逊是一个坚强,勇敢,聪明而且积极向上的人。他遇到困难不退缩,想尽办法解决自己的吃住和安全问题。在荒岛生活的近二十八年里,几乎每天都担惊受怕,在惶恐不安中熬过,而在冒险和遭受挫折的同时,悔恨也在无时无刻折磨着他。当然,这一切除了海难,都是他自己的选择。

他之所以选择冒险,是因为他对社会生活产生了厌倦心理,他认为一个人完全可以脱离集体而独自生活。他不惜违背父亲的愿望,对他的教诲也是充耳不闻,毅然决然地踏上了冒险之旅。然而,当他遭遇海难,独自一人流落荒岛之后,在吃住不能保证,时常遭遇野兽攻击,身染疟疾,他意识到了犯下了严重错误,故而产生了悔恨心理。但是为时已晚,他只能选择在荒岛上坚强地活下去,他很清楚,逃避和退缩只会加速死亡。可以说,所有的困难和痛苦,都源于他的冒险精神。而悔恨的根本,又在于他脱离了社会,脱离了民众,没有了群众基础。饥饿、孤独、危险无时无刻不加强他的悔恨。由此可见,冒险与悔恨在他的身上共存,一点儿也不矛盾。冒险是因,悔恨是果。说他摇摆于冒险和悔恨之中,再贴切不过了——在那种恶劣环境下,冒险才可以继续生存下去,悔恨让他不断反省。不断的反省和他所遭遇的挫折,让他更深刻地意识到:人是社会动物,适合群居。任何脱离了社会的个人英雄主义,不仅充满了危险,也充满了恐惧。

当然,作者把鲁滨逊塑造成了一个英雄人物,在他的身上不仅有坚韧不拔的意志和积极乐观的精神,还有早期资本主义创业者的身影,同时又暗暗隐藏了自私自利的殖民主义的烙印——鲁滨逊的第三次出海购买奴隶就是很好的例证。

以上观点仅供参考,不当之处,敬请指正!谢谢大家!

内容仅供参考,如果您需解决具体问题(尤其法律、医学等领域),建议您详细咨询相关领域专业人士。

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请与我们联系,我们将及时删除。