事业单位退休中人为什么设十年过渡期?

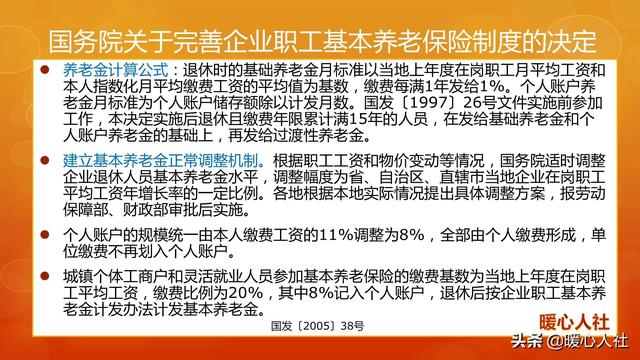

关于10年过渡期的问题,其实不只是机关事业单位养老制度改革后设立,实际上2005年国务院《关于完善企业职工基本养老保险制度的决定》实施时,也设立了一定的过渡期。当然具体国家没有明确,一般是各省市明确的,当时的过渡期是五年。

其实设置过渡期的意义,主要还是为了养老待遇新办法和老办法的平稳衔接和过渡。如果说突然实施养老保险制度改革,造成了退休待遇新老办法差别巨大,虽然说使用新办法的人会获益,但是使用老办法退休的老人会觉得不平衡。特别是我们退休都是强制退休,有可能前后脚退休,使用退休待遇新办法和老办法不同,就导致养老金数以千元的差距。

实施十年过渡期就可以有效解决这个问题,过渡期内是以老办法退休待遇为基础。

如果老办法退休待遇高,则按老办法发放退休待遇,确保了养老保险制度改革一定时间内退休的人员养老待遇不会受损。

如果新办法退休待遇高,则在发放老办法退休待遇基础之上,额外加发新办法比老办法的高出比例。

第一年退休,加发差额的10%;第二年退休,加发差额的20%;第三年退休,加发差额的30%。每晚一年退休,差额加发比例都会提升10%,直到第10年提升为100%。

这只是退休时养老金的计算,并不是退休以后逐年会增发10%。退休以后,会按照国家统一的养老金调整通知和各个地方制定的养老金调整方案,对本人的养老金进行调整。

相对而言,养老金待遇计算新办法,由于主要跟社会平均工资挂钩,实际上社会平均工资增长速度较快,而不断增加了新办法养老待遇。逐渐拉大了,退休中人和老人的养老金差距。

实施养老保险制度以后,影响养老待遇的因素,逐渐有过去的职务级别转化为缴费年限、缴费基数和退休年龄等因素。这都是非常大的改变,因此也导致了很多人愿意延迟退休的情况。

事业单位的管理和有关退休制度还会进一步完善的,值得期待。

内容仅供参考,如果您需解决具体问题(尤其法律、医学等领域),建议您详细咨询相关领域专业人士。

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请与我们联系,我们将及时删除。