当年上山下乡的知识青年,如今都生活的怎样?

我们单位的老王主任就是一个当年的上山下乡知青。他是76年上山下乡的,去到一个比较偏远的公社,后来回城以后也顺利安排上工作。

不过,由于90年代国有企业改制,他也成了一名下岗职工。或者说,他是拿了一笔补偿金以后,自己找关系找到了新就业单位。我们单位有五险一金,工资虽然不是很高,但是怎么也能拿到3000多元,对于一个临近退休的老人也是相当不错的了。

他为人开朗,非常和善,干起工作来,只要领导安排什么自己就干什么,非常好相处的一个人。他工作能力很强,但可能是年龄磨掉了锐气吧,对于实在不成器的年轻人也只是笑笑而已。

他今年已经退休了,退休金能领到接近4000元,这是相当不错的。他工龄没有断,整整43年工龄也让我们好是羡慕。

他就一个女儿,实际上他是跟女儿一起到这里来的。他退休领了近2万多元的独生子女费,3万多元的住房公积金,还是非常满意的。

由于老年人趁着房价五六千的时候就在这里买好了房子,现在跟老伴一起看外孙,这是相当不错的老年生活了。

对于过去的上山下乡知识青年,最大的问题就是工作的问题。当时组织上山下乡运动,其实也是为了解决就业岗位不足的问题。后来,国家通过大幅扩招职工或鼓励企业、机关事业单位建立集体所有制企业,但是很快又由于效益不行,出现了大量的冗余职工影响了企业的效益。为了推动经济体制改革,激发市场经济活力,因此也出现了下岗潮。上山下乡的知识青年都是经历过大风大浪的老人了,如果他们趁年轻分了房子或者多买几套房,晚年还是相当惬意的了。

现在的年轻人,为了买房压力也大的不行,抚养子女压力也很大,而且未来还有父母老去需要看护,真的是每一个时代都有难念的经。

世事本无常,这可能就是人生吧!

当年上山下乡的知识青年,如今都生活的怎样?

很多己去世了,活着的也70多岁了,除了少数身体稍好的还能出去旅游和参加一些活动量不太大的社会活动外,大部分都成了医院的常客,这一代人真的太不幸运了!

当年上山下乡的知识青年,如今都生活的怎样?

我给各位介绍一位上海知青,他是我最佩服的亲人,后来成了我的二姐夫。

二姐夫祖籍是我们南通的,后来去了上海。初中毕业后,就响应中央号召到农村这个广阔的天地里锻炼了,他走得很远,插队落户到北大荒。在黑龙江北大荒的岁月里,强健了他的体魄,学会了断山跤,学会了包饺子。

再后来,通过他表哥的帮助,回到我们南通县,在我老爹当厂长的农具厂里做了电焊工。二姐夫很聪明,很快成了厂里手艺最好的电焊工。后来,厂里要大发展,需要培养采购木材的供销员。他被目光独具的老爹相中,三年下来,二姐夫又成为厂里供销员中的佼佼者。二姐夫脑袋活络,那时候全国物资都缺乏,我们公社有一家袜子厂,那时候袜子厂刚建,急需打开销路,所以袜子是半卖半送的,我姐夫经常采购些袜子什么的小物件,带到福建等林区,与林区的相关人员搞好关系,在完成厂里的采购任务时,也为自己换回一些木器,如木盆、木桌……这样就公私兼顾了。当时木材在山区像烧火棍一样,并不稀罕,可带到我们南通,那可是心肝宝贝。父亲相中了二姐夫,承诺把我二姐嫁给他。可年轻人嘛,不免猴急,见和二姐谈了一年了,终生大事还沒定下来,一年的腊月三十清早,老爹还在床上叼着水烟袋,二姐夫拎着三只旧皮箱(这也是他当时全部的家当),闯进老爹老妈的房间:张厂长,你女儿还嫁给我吗?不嫁的话,我就和你告别了!老爹笑了:说过的话,如同泼出的水,还好收回吗?不久,二姐夫就进了门。县里工业供销公司准备调老爹去做副经理,调令也开好了,老妈见两个姐姐已出嫁,我、弟弟、妹妹尚小,无人照料,拉了老爹的后腿。老爹走不了,县上让老爹从厂里推荐一名供销员去公司,二姐夫就进了县城。

二姐夫原先是做木材供销的,现在改做棉纱生意。天生的聪明,无限的勤奋,使他很快脱颖而出,三年功夫,凭着出色的业务能力他当上了供销科长。又化了几年功夫,他成了公司的业务经理。那时已改革开放多年,多劳多得,他们搞业务的按规定可拿利润的百分之八作奖金,他一年的合理合法的奖金上百万!结婚前,凭着他对公司的杰出贡献,他就分到一套房,后来他用奖金又在县城买了一大一小两套别墅,日子越过越红火。

再后来,他离开了公司,和几个朋友收购起棉花。他成了县城赫赫有名的棉纱大王。

多年前,本来他有一次知青回城的机会。但他对二姐说:我在南通发展得很好,何必再去上海呢?经过多年的打拼,从三只旧皮箱起家的二姐夫,早已是千万富翁喽!

二姐夫最让我敬重的是为人低调。当年县经委领导因为二姐夫的杰出才能,多次“逼"他做一把手,可他总是这么表态:无论谁做一把手,我都全力以赴地支持他工作。我闲散惯了,不适合做老大。领导们看到这么低调的人,像在野外看到东北虎般惊奇,最后也只好作罢。他和几任总经理关系甚笃。他也从不炫富,总和我们说:和县城的有钱人比,我还是个小弟弟。更不用说省城和京广沪这些一线城市啰!每次我,这个做普通老师的大舅子去姐夫家,总是一谈就是半天,临走,不管严寒酷暑天,二姐夫总会送到围墙之外,依依惜别。多年郎舅成兄弟!

姐夫进门后,我们习惯喊哥哥。我这个“哥哥",真是我的人生老师!

岁月不饶人!我这个曾经十里八村论摔跤谁也干不过他的小个子姐夫,我这个曾经整个县城论做棉纱生意谁也做不过他的姐夫,现在早已六十开外,岁月早已染白了他的双鬓,衷心祝愿二姐夫长寿!

当年上山下乡的知识青年,如今都生活的怎样?

我来回答这个问题。

我是湖南省南县一中66届高中毕业生,1968年IO月下放农村,197O年2月,招工进入城市。1977年恢复高考后,幸运地考上了大学,成了第一届大学生。10多年前就从教师岗位退休了。我老伴也是知青。我们这些当年的知青生活情况怎么样?

2O15年8月,我参与了南县一中“老三届”长沙地区同学聚会组织工作。对参加聚会的南县籍的同学二百多名逐个进行登记造册,大致了解各位的家庭情况和生活状况。这二百多名南县人,除极少数是参军转业和推荐上大学、退休后投靠子女等原因外,进入长沙市定居。其余的都是当年知青招工进入长沙市的,成了新长沙人。我们这些当年知青目前工作和生活状况,据我掌握和了解的情况,大致分这么几种:

第一,所有的“知青”,除少数因工作原因仍在工作岗位工作,其余的都已退休在家贻养天年。例如,我们南县的“知青”杨长风,中国北斗七星的总设计师。虽然也到了退休年龄,但仍然为中国科学技术进步作贡献。还有一些“知青”出身的老专家、老医生、老教授等虽然早到退休年龄,但因种种原因仍然还在发挥余热,为国家作贡献。其余的退休后,根据各自的家庭环境和生活状况,各自过着幸福、安祥、平和的晚年生活。有的和儿女们生活在一起,协助孙辈们上学,享受儿孙绕膝的天伦之乐,有的老俩口单独居住,或旅游,或上老年大学,或看书,或练书法等等打发日子。我就是长期“背包闯世界,世界任我游”的旅游爱好者。10多年,足迹踏进了国、内外无数景区。仅仅东南亚国家,往返了许多次。

第二,当年的“知青”,除极少数因种种原因在农村巳经安家落户,或娶农村姑娘为妻,或嫁给当地农民为妻,他们都落实政策后,先是解决了粮食户口,第二步先后安排了工作,目前,根据个人志愿,跟丈夫或妻儿老小居住农村。过着农民的退休生活。拿着退休工资,仍然可以田间地头养花种菜等等。其余的回城后五无论是单位正常退休或者是当年的下岗职工。目前或多或少都有一份退休工资,但凡每个家庭,基本生活保障还是没问题的。例如我老伴就是当年县肉食公司改革中下岗的职工。由于国家对“知青”下放时间段也算工龄,进入计算工资工龄,因此,退休后仍然有几千元退休工资,在长沙定居生活费是有基本保障的。

第三,当年的“知青”个人生活水平状况,已经不能由“知青”个人决定了,而是由“知青”家庭组成的成员共同决定了。“知青”回城后,无论因单位退休待遇好或个人奋斗成绩突出,退休工资比较高,或者当年单位下岗,但也有一份不尽人意的退休工资,这个都不决定“知青”这个群体的生活水平。真正决定“知青”生活水平状况的是:儿女们在城市里成家立业后,经济收入状况如何?这才是决定“知青”个人和家庭生活水平的关键。我们有个“知青”同学他是下岗职工,老伴又是农村的。但他儿子开公司在长沙购了房子,他们家早已进入小康生活了。但无论怎么样,“知青”大多数都有一份退休工资,基本生活还是有保障,安度幸福晚年还是没问题。

以上我对当年“知青”生活情况的回答,对与否,请各位“知青”朋友们指正。

欢迎关注。

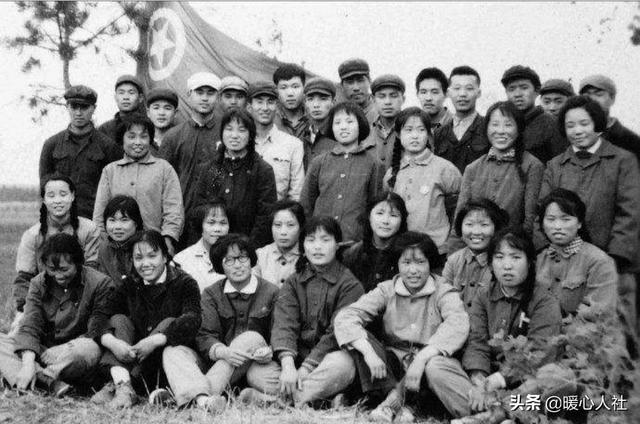

图一是长沙“知青”同学和老校长聚会

图二图三为“知青”朋友聚会。图三中间为作者本人。

当年上山下乡的知识青年,如今都生活的怎样?

我妈妈就是经历了上山下乡的知识青年,今天和大家说的不是我妈妈,是她的一个同学。妈妈和那个同学都是浙江人,在70年代上山下乡的日子,她们都被下放了。妈妈比较幸运,下放的地点还是在浙江,衢州开化。我妈的同学没有妈妈这么幸运,她被下放到东北农村。

妈妈的同学叫王娉婷,父母都是大学教授,书香门第,原来家里都是请保姆的。她根本没有种田干农活过,在家的时候,她连家务都没有做过。从南方到北方,她是各种的不适应。

刚下放的时候,干农活对王娉婷来说实在太难了,她每天都筋疲力尽,回到知识青年点,头沾床就能睡。活干的累,吃的还差,她感觉快活不下去了。

而且那时的生产大队的队长,还想对王娉婷图谋不轨,她害怕极了。她原是温室里的花朵,父母的掌上明珠,被大家保护的很好。觉得自己怎么这么倒霉。因为是知识青年下乡,就得受所有的侮辱吗?那时她甚至想到过si !

在那时,王娉婷后来的老公王建国帮了她。王建国是当地的农民,苗正根红的贫下中农,长的浓眉大眼的,农活做的极好,看见她每次干活都做不好。为了王娉婷少被队长骂,很多时候都会偷偷的帮她把活干完!

王建国是王娉婷所在生产大队的小组长,对她很照顾,是她在那个陌生困难辛苦的地方的一点温暖。也是她那时想依靠的肩膀,否则她感觉自己活不下去了!那时觉得自己应该在东北农村呆一辈子了,王建国应该是不错的选择,他对她很好,包括他的家人对王娉婷也很好!

1975年王建国和王娉婷结婚了,婚后不久他们的儿子出生了。1977年王娉婷的父母恢复了工作,写信给王娉婷叫她回城。

王娉婷带着儿子和王建国,回到上海她父母现在的家中!王娉婷父母对她的婚姻很不满意,他们觉得王娉婷和王建国不是同一类人,他们家是书香门第,而王建国是农民,小学还没有毕业。他们的生活习惯,文化修养有太多的差距了。

王娉婷的父母觉得他们可以补一笔钱给建国,让王建国带着儿子回东北,而王娉婷可以复习准备考大学,父母让他们离婚。

可王娉婷不同意,在她最困难的时候,是建国救了她,给了她温暖让她有了活下去的勇气。她怎么能回城就抛弃他们父子俩呢?而且他们俩也是有感情的,她也不是都是为了报恩才和王建国在一起的。

王娉婷父母看她这么坚决,也拧不过她,没有办法,只能认下这个女婿。只是要求他们不能回东北生活,再在上海。这样父母也可以照顾他们!

王娉婷答应了父母,带着王建国儿子回到了上海。王娉婷答应王建国一定不会阻拦他帮着他家里的,王建国是家里的老大,如果不是为了王娉婷是不会抛下他的父母和弟弟妹妹的。70时代,农村生活还是挺贫穷辛苦的。

王娉婷复习功课考大学,她父母虽然对建国很不满意,但是父母还是托人给他安排了工作!建国一边上班,一边照顾老婆和儿子,还有她父母还有她的弟弟妹妹。

王建国学习上海菜的做法,家里大大小小的事几乎都是建国做的,王娉婷父亲在劳改农场的时候,身体变坏了很多,每次几乎都是建国陪着去医院的!建国对她父亲的悉心照顾,让他们做子女的都有些惭愧,他们做子女的都没有他做的好!

王娉婷经过复习考入了上海复旦大学,后来还考了复旦大学研究生,并且留校和父母一样做了大学老师。

王娉婷弟弟妹妹长大工作后,都搬出家各自成家了,只有王娉婷他们还和父母住一起。那怕后来他们买了房子,也没有搬出去。王建国说父母身体不好,住一起他们可以照顾好岳父岳母。王建国为了岳父岳母学了下棋,煮茶,学习护理的一些知识。

王建国的弟弟妹妹在他刚来上海的时候都还小,建国把工资的一半都寄回去给父母。并且他还吩咐弟弟妹妹要好好学习,王娉婷也把一些学习资料寄回东北老家!建国的一个弟弟和妹妹考上了大学,公公婆婆很感谢王娉婷,觉得都是她的功劳,其实比起建国为她父母弟弟妹妹做的,王娉婷觉得自己做的少多了!

王娉婷父母在离休后,都是建国照顾的他们,因为有了建国的照顾,过的不错。从刚开始的嫌弃变成了慢慢离不开建国了。王娉婷父亲在走的时候,拉着王娉婷的手对她说,一定要她好好对建国,让她弟弟妹妹一定要尊重建国。让他妻子以后还是跟着建国一起过日子,说建国一定会好好孝顺她的。肯定比任何子女都要好!

父亲的离去对王娉婷的打击很好,她是父亲的第一个孩子,父亲对她极好。王娉婷病倒了,没想到在检查身体的时候她被查出胃癌中期,建国知道后。一直安慰我她,说现在医学很发达,她的癌症只是中期,一定会好的。

王建国对王娉婷开始了无微不至的照顾,他儿子说,爸爸把妈妈当女儿宠。建国的弟弟妹妹知道她生病的消息后,都赶到了上海。公公婆婆还让他们带来了他们托人找回了人参鹿茸等名贵的药材,王娉婷说公婆一定把他们给的钱都花完了。

王建国为了王娉婷的病,想过很多办法,只要谁说有什么偏方,有什么疗效,他都会拿来试试。本来从来不相信佛教的,却为了老婆开始信佛了。并且开始吃素,说要为老婆积福!

王建国把王娉婷当孩子看,一直哄着她照顾她。她的病情在医生的治疗下和她自己积极心态的配合下,病情有了控制。

在王娉婷母亲92岁临终的时候,她母亲把她的所有财产都留给了建国。她的弟弟妹妹也没有异议,都同意母亲的意见,因为他们度觉得那时建国应得的,建国为了这个家付出了很多!

建国得了王娉婷母亲的遗产,自己没有用一分,而是用这笔钱给家族所有孩子做了教育创业基金。王娉婷和我妈妈说,她很感激那段上山下乡的日子,让她认识了建国,让她有了一份淳朴的感情!

这是听我妈妈说的她的朋友的故事。听了以后,我十分感动,也十分羡慕,羡慕妈妈的朋友拥有了一份真挚的感情!

她老公淳朴孝顺实在踏实,是很多女人想要的男人!兄弟姐妹之间也相亲相爱!

我一直相信好人有好报,所以我要做一个善良的好人吧!

当年上山下乡的知识青年,如今都生活的怎样?

50年出生的知青,今年都70岁了,能拿个4000元退休工资算好的。估计现在很多人都慢病缠身了,大部分的人都生活在最基层,能进养老机构的没有几个人,退休工资的钱不够进养老院的,而且养老院的待遇并不是很理想,靠子女养老子女又没有经济实力,目前养老都是一句空话。谁也不知道自己未来的结局在哪里?再有10年,这一代人就退出人生了。

内容仅供参考,如果您需解决具体问题(尤其法律、医学等领域),建议您详细咨询相关领域专业人士。

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请与我们联系,我们将及时删除。