历史上辛弃疾的早年经历是怎样的?

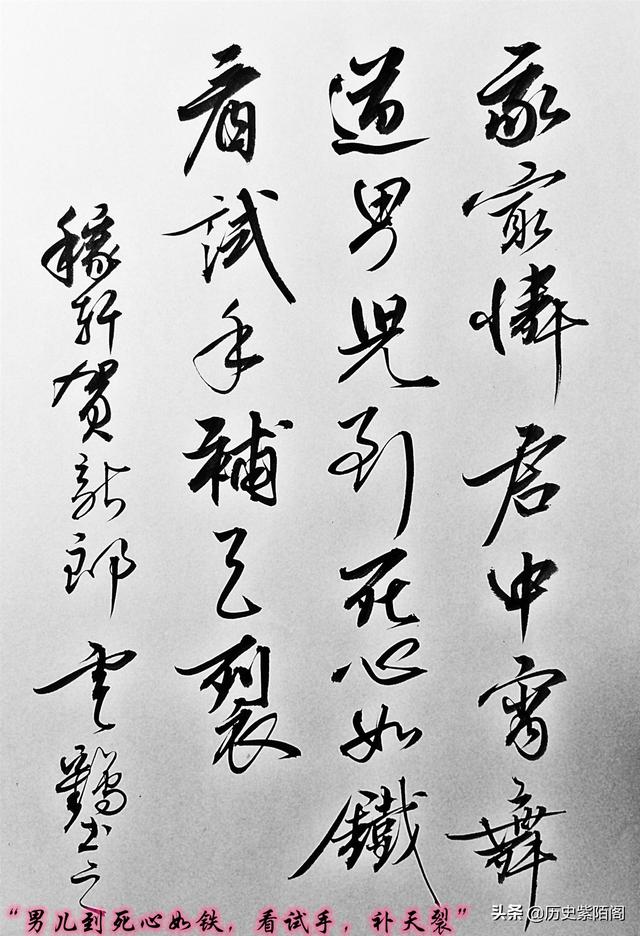

说到辛弃疾,我们想到的就是在教科书中关于辛弃疾的各种诗词。是一位诗人,文人,但是辛弃疾的前半生是征战沙场,有威名赫赫。"男儿到死心如铁,看试手,补天裂",就是出自南宋枢密使,著名词人辛弃疾之手。我们看完这句词是不是有一种豪情壮志、“冲破云霄”、报效祖国的感觉。

而这句词的大意也是差不多,大意是“这样铿锵有力的语言,表达了争取祖国统一的决心”。其中“补天裂”运用神话女娲补天的故事,比喻为收复中原,统一山河的理想。看的出辛弃疾是有恢复中原、报国雪耻的志向。

在我们所知中,辛弃疾是一位著名的词人,是属于豪放派。但是早年的辛弃疾却是一名征战沙场的“将军”,说是民族英雄也不为过。看词中那气吞山河,有着伟大抱负的言辞,更是表示着辛弃疾心中的斗志,那么辛弃疾的早年是怎么样的?

在我们学习过的教科书中,看到辛弃疾的作品,我们是不是发现一个现象,这些诗词中以战争题材的占比很多。可以看出辛弃疾除了是一名诗人、文学家,还是可能会是一个非常有爱国情怀的将军。而实际上也确实是。

辛弃疾,原字坦夫,后改字幼安。是南宋的官员,将领,文学家。在中年之后别号为“稼轩居士”,是豪放派的词人。有“词中之龙”之称。与苏轼合称“苏辛”,与李清照并称“济南二安”。

我们也知道北宋是覆灭于“靖康之变”,在公元1125年(金天会三年)的时候,金国派军攻打宋朝,宋朝因为“重文轻武”的原因,导致军事能力受到了很大的限制,一直是一个很大的弊端。金军一路势如破竹,在几次撤军和大战后,于公元1126年末,北宋首都沦陷,宋徽宗赵佶、钦宗赵桓二帝被虏。次年北宋覆灭。

“靖康之变”造成了结果不仅是宋徽宗赵佶、钦宗赵桓二帝被虏,还有大量的皇室人员,也直接导致拉了北宋的覆灭。不仅如此,连黄河故道以南的河南、陕西地区,也被金国管辖。金国开始建立了“伪齐政权”,之后废除了齐国,直接在汴京设立行尚书台,治理河南、陕西地区。

之后宋徽宗赵佶第九子、宋钦宗赵桓之弟宋高宗赵构建立了南宋。而辛弃疾出生了山东济南府历城县。而黄河以北的大部分地区是属于金国的统治,山东也处于金国的管辖。辛弃疾是汉人,但出生于金国。

辛弃疾的爷爷辛赞曾经是北宋的高官。但是在“靖康之变”时,辛弃疾的爷爷辛赞因一些原因最终不能南下,在不得已的情况下在金国任职。但虽是如此,辛赞是身在曹营心在汉,却一直希望有机会能够拿起武器和金人决一死战。

虽然辛赞是宋朝的高官,官至开封知府,但是却为官清廉如水,为人刚正不阿。辛弃疾的爷爷从小就教育辛弃疾不要忘记国耻,将来长大了一定要为国家做贡献。辛弃疾在这样一个爷爷的抚养下读书识字,学习为人处世之道,自然也是耳濡目染了一身正气,满腔热血。

辛赞还带着辛弃疾到处登高,指着大好河山告诉辛弃疾这些其实都是大宋的领土,辛弃疾从小培养了一颗爱国之心。加上不断亲眼目睹汉人在金人统治下所受的屈辱与痛苦。这一切使辛弃疾在青少年时代就立下了恢复中原、报国雪耻的志向。

少年时期,由于辛弃疾出生于书香门第,也知道以科举为目标,参加两次科举结果都没有中。加上汉族人民在金人的压榨下,开始奋起反抗。辛弃疾也开始了自己的军旅生涯。

二十一岁的辛弃疾聚集了两千人起义军,直接弃笔从戎,辛弃疾舞刀弄枪是样样精通。由于仰慕耿京,于是,辛弃疾带着他自己的部队人马前来投奔耿京,耿京一看这个文武双全的人才难得,非常高兴,立马收入帐下。

之后辛弃疾奉命负责南下与南宋朝廷联系。辛弃疾也受到了南宋皇帝的重视,受封为承务郎、天平节度使掌书记。但是在这个时间段中,起义军中出现了叛徒,首领耿京被叛徒张安国杀害,并带着人马投降了金军。义军一时间群龙无首,义军队伍开始溃散。

辛弃疾听到这个消息之后,那是气愤填膺,直接带着几十个骑兵,一路奔袭,直接袭击了几万人的营地,将叛徒活捉带回了建康城(南京的古称),叛徒在南宋首都斩首,辛弃疾此举震惊朝野。辛弃疾则以其惊人的勇武和豪壮,在当时南宋朝廷上下引起了极大的反响。从此,辛弃疾一直在南方做官。此时辛弃疾才二十多岁。

辛弃疾初来到南方时,对南宋朝廷的怯懦和畏缩并不了解。但是南宋根本就没想着开拓,只图岁月静好。但是辛弃疾的志向就是恢复中原,这样怎么能行呢,于是天天在朝堂上吵着要打回去。但是此时朝廷还唯恐辛弃疾将大金惹怒了,万一大金南下,打扰南宋的“清梦”。

朝廷也为此烦恼,但是绝对是不能让辛弃疾去打金国的,于是哪里有叛乱,就让闲不住的的辛弃疾去平定,辛弃疾也有事情做了,朝廷也少了烦恼。之后辛弃疾到湖南任官,发现湖南人彪悍,于是组建一支军队。

但是被上面知道辛弃疾是为“北伐”准备,之后就被朝廷撸了下来。转为转运使、安抚使的官职,总之是不能让他和军队接触。辛弃疾成了治理荒政、整顿治安的角色。但是这显然与辛弃疾的理想大相径庭。

于是辛弃疾终其一生,都没能再领兵打仗,更别提什么北伐了。于是辛弃疾写道:

“醉里挑灯看剑,梦回吹角连营。八百里分麾下炙,五十弦翻塞外声,沙场秋点兵。”

辛弃疾的理想抱负、仕途坎坷而不得志,一腔热血无处洒,前前后后二十多年的职场生涯让他看明白了自己的老板根本就没有任何政治抱负,纵然有很多遗憾,但无奈现实如此,最终决定辞官回家安享自己的晚年。这就是辛弃疾前半生的经历。

隐居之后的辛弃疾却在64岁的时候重新被启用,是什么原因呢?因为金国人打过来了。而宋朝本就是重文轻武,朝廷众人只会“纸上谈兵”,而无实策。辛弃疾本身的志向就是恢复中原,辛弃疾壮志未酬,欣然上任!

但是情况却不乐观,本来好好金人为何南下呢?是因为被蒙古逼的,蒙古开始崛起。我们也知道蒙古铁骑的战斗力。金人被逼无奈只好捡软柿子拿捏。金人已经到了“破斧成舟”的境地。

虽然辛弃疾重新上任,但是却没去成,被人弹劾撸了下来,因为朝廷派人去和金国人求和。而金国的人却让宰相的首级交换才能求和。求和没成。最终还是让辛弃疾出山。

而这次是再也没人阻拦了。相信我们知道是什么原因,那就是因为宰相放话了,因为求和就要宰相的身家性命啊。宰相可是位高权重啊,意见还是会很受重视的。但是为时已晚,六十八岁的辛弃疾此时卧病在家。任命下达后,还没有去就任,就在家中病死。宋恭帝时获赠少师,谥号“忠敏”。

辛弃疾的后半生其实并不得志,由于南宋朝廷上下萎靡不振,抗金收复失地的抱负难以实现,辛弃疾郁郁不得其志,只能以诗词歌赋消遣解闷,留下了许多流传千古的名篇。

辛弃疾一生高开低走,年少能够如愿在沙场杀敌,回到朝廷之后不但没有受到重用还受到各种排挤,说到底还是因为南宋朝廷懦弱,甘于偏安一隅,这才没落了这位文武双全的人才。

大家对辛弃疾的一生怎么看?下方留言说说你的看法和见解。

我是紫陌,欢迎大家的关注和点赞,期待和你一起探讨更多的问题。

图片来源网络,侵删。

历史上辛弃疾的早年经历是怎样的?

看一个人的一生,听他的临终遗言最真实。辛弃疾的遗言不断重复两个字——杀贼!谁是贼?金国人。

事件倒退到八十年前,也有一位老人,临终前不断喊着两个字——过河!过什么河?黄河,过黄河杀金贼收复失土。

这位老人就是抗金名将宗泽,他去世的时候,躺在开封府的病榻上。而开封府彼时仍在大宋的版图,历城人辛弃疾的祖上,也还正沐浴在南宋的阳光中。

被金国人敬称为“宗爷爷”的宗泽,去世后第二年,金国人上演了“搜山检海捉赵构”。此后十一年,在岳飞、韩世忠等抗金名将,以及中原人民自发的抗金洪流中,收复国土的梦想呈现出良好势头。

然而,当时间来到绍兴十年时,宋高宗赵构竟然下达了撤军令。也就在这一年,辛弃疾出生了,他被打上了金国人的标签。第二年,屈辱的绍兴和议达成后,岳飞冤死,收复国土成了奢望。

也就在岳飞冤死的那一年,辛弃疾的父亲辛文郁英年早逝,抚养辛弃疾的重任,落在了祖父辛赞的肩上。

相传,辛弃疾出生体弱多病,辛赞因此给孙子取名“弃疾”。不过也有人说,“弃疾”其实是对应“去病”,辛赞是希望孙子,将来能成为霍去病那样的民族脊梁。因为身处沦陷区,辛赞本人也已经做了金国人的官,不敢用“去病”给孙子起名。

辛赞早在北宋就考中进士,谁料还没能为朝廷效劳,靖康之难发生了。或许是故土难舍,或许是家族原因,当大批士人南渡的时候,辛赞留在了故土。后来,辛赞接受了傀儡政府伪齐的任命,出任谯县县令。

不过,请暂缓责骂辛赞是“汉奸”,至少辛赞依然没有忘记自己是大宋子民。年幼的辛弃疾,经常被祖父拉着小手,登临山顶。迎着咧咧山风,辛赞手指南方,告诉辛弃疾,那里才是我们的祖国,又手指北方,那里原本也是我们的国土(登高望远,指画山河)。

渐渐地,辛弃疾明白了,那个姓完颜的皇帝是个侵略者,那些穿着奇装异服的家伙是异族,那些骑马弯刀的胡人是强盗,而自己是强盗奴役下顺民。

从那时起,辛赞就在孙子的心中,种下了一粒故国情怀的种子。

少年时代的辛弃疾,师从名士刘瞻。刘瞻身边聚拥着一批仕途不顺,乐于山水的大才子,他们的才华、豪放和忧愤,影响了辛弃疾的文风。辛弃疾还有一位大名鼎鼎的师兄,叫党怀英,《辽史》就是他修编的。辛弃疾与党怀英都是年少成名,并称“辛党”。

这段求学经历,奠定了辛弃疾的文学基础。当然那仅是一个壳,真正让辛弃疾成为“辛弃疾”的,还是那颗包含爱国热情的心。

辛弃疾曾回忆,少年时期的他,就在悄然为收复失地做准备工作,他曾经深入金国腹地,观察燕山南北的地理形势,颇有燕赵奇士的康概悲歌。

绍兴三十一年,金国人撕毁了合约大举南下,宋高宗不惜卖国换来的和平,再次被粉碎。金主完颜亮为了筹备战争,将大量的赋税徭役,强加在中原百姓头上。随着战火燃烧到淮河流域,大批的金占区人民,纷纷武装暴动,抗击金军。

济南人耿京,组织起了十几万人规模的起义,攻克了莱芜、泰安等地。在耿京的影响下,河北、山东起义不断,他们共推耿京为首,声势浩大。

时年21岁的辛弃疾,当然不能错过这个机会,他也组织了一支队伍,并加入了耿京,任掌书记一职。

耿京起义虽然时间不长,辛弃疾却因三件事,在这支队伍中威名远扬。

- 第一件事:追杀叛徒义端

义端是一名僧人,擅长兵法,跟辛弃疾有交往。辛弃疾举事时,力邀义端加入义军。不想这位义端和尚是个“异端”,他心怀叵测,偷走了耿京的大印,去投降金军。

辛弃疾是大印的保管人,耿京一怒之下要斩杀辛弃疾。辛弃疾说,给我三天时间追回大印,如果做不到,我自会回来任你处罚。

辛弃疾判断,义端偷大印后,一定要去投奔金国人,并向他们出卖义军情报。所以他一路急性,果然追上了义端。义端下跪求饶,辛弃疾毅然斩杀义端。

- 第二件事:奉命出使南宋

辛弃疾建议耿京,为了保证对金军的打击效果,应该联络宋廷,接受朝廷统一指挥。耿京欣然接受建议,派他和一名叫贾瑞的人,一起出使建康。

宋高宗赵构在建康接见了辛弃疾,正式承认耿京为天平军节度使,授辛弃疾承务郎、天平节度掌书记,并赐节使印,召耿京进京。

- 第三件事:斩首张安国替耿京报仇

出乎辛弃疾意料的是,他刚走到半途,就接到了耿京被叛徒张安国杀害的消息。耿京被杀害后,义军一部分人逃散,大部分被张安国接管。

辛弃疾决定替耿京复仇,他在海州挑选了五十名壮士同行,一路追赶,在济州追上了张安国的大军。

张安国正在济州官府参加宴席,听说辛弃疾回来了,也没太当回事,请辛弃疾进来。辛弃疾等人一进大堂,二话不说,直奔张安国,挟持了他。

想想这家伙也够笨的,辛弃疾五十人闯营,居然一点防备都没有,连反抗的机会都没有,就被捆成了粽子。等张安国的亲兵们反映过来,张安国已经成了案板上的鱼肉。

辛弃疾临场发挥:朝廷的大军马上就过来了,愿意归顺朝廷的就跟我走!义军大多数人跟随张安国本就是无奈之举,此刻有人出头,乐得跟随。于是数万人,解押着张安国,浩浩荡荡,回归江南。

终于回到了梦牵魂绕的祖国,那一年辛弃疾23岁。

然而,辛弃疾很不幸,南宋朝廷视他为“归正人”,政治上极度歧视,更不会信任,只是授予他一些闲散职务。这让辛弃疾一辈子壮志未酬,只能把他连绵不绝的悲愤,填进新词。

开禧三年,韩侂胄组织北伐,67岁的辛弃疾被韩侂胄举荐为枢密都承旨。这是辛弃疾最接近个人理想的一次任命,只可惜他赴任途中一病不起。不久,辛弃疾带着壮志未酬的遗憾,高呼“杀贼杀贼”,溘然长逝。

历史上辛弃疾的早年经历是怎样的?

在我们第一印象中,辛弃疾是位词人,他的词慷慨豪放,激荡着爱国主义的热情。其词作文学成就很高,可与东坡学士并驾,被世人合称为”苏辛”。了解的多了,就会知道辛稼轩还是位统领千军万马的大帅,并身怀高超的武功,杀伐不眨眼。后人称之为青兕,即大犀牛。

辛弃疾于公元1140年,出生在山东历城,也就是今天的济南。他出生时,山东已被入侵的女真政权占领了十多年。

在敌占区成长起来的辛弃疾,自幼父母双亡,是爷爷辛赞抚育他长大。爷爷从小就对他进行爱国主义教育,并为他请名师传授艺业。长大成人文武兼备的辛弃疾感知神洲陆沉,民遭涂碳,立志要为恢复河山奋勇杀敌。

辛弃疾二十一岁那年,组织了一支两千人的抗金队伍,后与当时耿京的抗金起义大部队汇合,得到耿京的赏识和信任,担任了的”掌书记“职务,掌管耿京的大印、信符,并处理重要的对内对外文件。

在跟随辛弃疾与耿京会师的队伍中,有一位释家弟子,佛号“义端”,这位出家人的行径既不”义”,也不“端”,他之所以跟金兵对立,是因为金兵抢了他巨额的财产,此僧抗金的动机相当地不纯洁。

义端总惦记把起义军的大权划拉到手里,方便自己袖里吞金,补偿金兵给他造成的损失,但最终看到难以得逞,就从辛弃疾处偷走了耿京的大印(估计这大印是黄金铸造的),奔向金人的兵营邀功去了。

辛弃疾察觉后,骑快马追上贪财和尚义端,将其斩杀,夺回大印,取得了耿京的谅解。

公元1161年,金世宗完颜雍继位,成为金国的皇帝,他对反抗的起义军一边重金收买,一边恐吓,使义军处境艰难。辛弃疾受耿京委派,到建康(即南京)见宋高宗,请求部队向南移动,得到高宗赵构的首肯。

在归队的路上,辛弃疾收到消息:队伍中的叛徒张安国暗杀了首领耿京,带部队投降了金人,被任命为济州知府,在伪政府当官发财了!

辛弃疾当时大怒,率五十名部下,策马直扑济州(今山东巨野),于龙潭虎穴万马军中捉住张安国,捆在马背上,飞驰而去,留下张安国的部下和金军将士们一脸懵逼。足见辛稼轩英勇无畏、艺高胆大,他把张安国带回了南宋,朝廷将叛徒正典。

后来,辛弃疾凭自己出色的将略才能,成为两淮前线的统帅。

辛弃疾杀贼驱虏的理想,与南宋朝廷的现实难以调和,最后只能辞官闲居,慨叹:却将万字平戎策,换得东家种树书。

历史上辛弃疾的早年经历是怎样的?

在济南市历城区遥墙镇的东北方向,有个小村庄,叫——四风闸村。

济南有条河,叫赵王河,流经此地。

在这条河上,建有四个闸口,小村因而得名。

公元1140年5月28日,有户辛姓人家新增一名男婴。

他就是辛弃疾,子幼安,号稼轩居士。

此时的济南,早已被金兵所占,属于真正的沦陷区。

辛弃疾父母早亡,相关史料非常少。

辛弃疾主要由祖父辛赞抚育成人。

可能是生活所迫,或者别的什么原因,辛赞在沦陷区任金国的官职。

但老辛身在曹营心在汉,一直做着反金复宋的打算,并把希望寄托在辛弃疾身上。

辛赞对辛弃疾自小就进行刻意的培养和历练,祖孙俩经常登高望远,指画江山。

公元1153年,稼轩十四岁,领乡举。

公元1154年,稼轩十五岁,有燕山之行。公元1157年,稼轩十八岁。又有燕山之行。两次燕山之行都是通过实地考察,模拟实际战斗,谋划破敌良策,避免线上谈兵。

公元1161年,21岁的辛弃疾举起大旗,组织人马,向金国宣战。

公元1162年,22岁的辛弃疾带领50骑偷袭金军上万人的大营,生擒叛徒张安国,全身而退,名震天下。

公元1165年,宋高宗任命辛弃疾为江阴签判,辛弃疾开始了他的仕宦生涯,这一年他才25岁。

仔细研究辛弃疾,会发现,他与一位历史人物冥冥之中有着某种关联。那就是西汉名将——冠军侯霍去病。

名字:霍去病对应辛幼安。长辈取名都希望他们平安健康,无病无灾。

建功年龄:霍去病17岁~22岁;辛弃疾21~25岁。两位都是天才的军事少年,历史上绝无仅有。

辛弃疾的词:元嘉草草,封狼居胥,赢得仓皇北顾。四十三年,望中犹记,烽火扬州路。

封狼居胥是辛弃疾眼中战将能够达到的最高境界。而这个境界的标杆是霍去病创造的。因此,可以推测,霍去病是辛弃疾心目中的仰慕的偶像。

可惜的是,辛弃疾没有遇到汉武帝刘彻那样的明主,因此,也很难达到霍去病这样的军事成就。

辛弃疾的文学成就非常耀眼,众所周知,在此就不多说了,在此欣赏一段他的佳作,作为结束语。

千古江山,英雄无觅孙仲谋处。

舞榭歌台,风流总被雨打风吹去。

辛弃疾,真是位文武全能的奇才。

历史上辛弃疾的早年经历是怎样的?

辛弃疾(1140年5月28日-1207年10月3日),原字坦夫,后改字幼安,号稼轩,山东东路济南府历城县(今济南市历城区遥墙镇四凤闸村)人。南宋豪放派词人、将领,有“词中之龙”之称。与苏轼合称“苏辛”,与李清照并称“济南二安”。一、年少时:沙场秋点兵

◆辛弃疾生于宋高宗绍兴十年(金熙宗天眷三年)的五月十一日(1140年5月28日)卯时,祖上为狄道人,自始祖辛维叶时迁居济南历城。出生时,北方就已沦陷于金人之手。他的祖父辛赞在靖康之变、宋室南渡后“累于族众”,无法南下,遂仕于金国。尽管如此,辛赞却一直希望有机会能够拿起武器和金人决一死战,他常常带着辛弃疾“登高望远,指画山河”(出自《美芹十论》),同时,辛弃疾也“两随计吏抵燕山,谛观形势”,不断亲眼目睹汉人在金人统治下所受的屈辱与痛苦。这一切使辛弃疾在青少年时代就立下了恢复中原、报国雪耻的志向,养成了燕赵奇士的侠义之气。

◆辛弃疾少年时,又曾与党怀英一同受学于刘瞻(《宋史》作蔡伯坚),并称“辛党”。

◆公元1161年,金军在完颜亮的率领下,再次南下入侵南宋。时年21岁的辛弃疾趁机揭竿而起,聚集沦陷区两千青壮男儿,一起参加义军领袖耿京领导的抗金部队。

◆在耿京的重用下,极具文学才华的辛弃疾被任命为掌书记,负责机要工作,掌管义军的印信。还受命联络南宋政权,以期遥相呼应,一举打败金军。

◆就在辛弃疾赶往临安完成联络任务后返回义军部队的途中,没有想到的是,耿京在海州抗金时被叛将张安国杀害。噩耗传来,令血气方刚的辛弃疾大怒,亲率50名骑兵连夜赶往5万人的金军大营,以迅雷不及掩耳之势袭击敌军,活捉张安国后,又立即狂奔千里,把张安国押到临安,交给南宋朝廷处置。

◆这是辛弃疾最豪迈也是最后一次直接上前线作战,以致他中年后无奈归隐铅山时,回忆此次参战的"金戈铁马",不由得感慨万分,遂写下掷地有声的千古名篇《破阵子.为陈同甫赋壮词以

寄之》:

醉里挑灯看剑,梦回吹角连营。

▲醉里挑灯看剑

八百里分麾下炙,五十弦翻塞外声。

沙场秋点兵。

马作的卢飞快,弓如霹雳弦惊。

了却君王天下事,赢得生前身后名。

可怜白发生。

◆辛弃疾这首追忆自己征战沙场的宋词,酣畅淋漓地描绘了自己披肝沥胆的将军形象,有力表达了自己杀敌报国的理想后来却又壮志难酬的无奈情怀。

二、青年时:栏杆拍遍◆豪情万丈的青年辛弃疾在战场上表现出的英武侠气,令宋高宗赵构刮目相看,便任命他为江阴签判,步入仕途。时年,辛弃疾25岁。

◆在此期间,锐气风发的辛弃疾那里感知到偏安一隅的南宋朝廷并不想与金对抗的妥协思想,仍凭着自己抗金北伐收复失地的志向,提出了有名的《美芹十论》、《九议》等有名的主战想法。

◆但宋高宗没有理睬辛弃疾带兵打仗的本领,只欣赏他可以管理地方的实际才干。

◆于是,辛弃疾在人生最美好的阶段,从25岁到42岁期间,没有机会亲临一线上阵杀敌,而是被频繁调动,先后到江西、湖北、湖南等地担任转运使、安抚使之类的地方官职,主要负责地方民政和社会治安等等事务。

◆辛弃疾28岁时(公元1168年),出任建康通判。期间,他苦闷地登上建康赏心亭,遥望秦淮河,回想当年亲自参加战斗的壮志与豪情,感叹如今没有机会了,只能在地方工作,悲愤地写下《水龙吟.登建康赏心亭》:

楚天千里清秋,水随天去秋无际。

遥岑远目,献愁供恨,玉簪螺髻。

落日楼头,断鸿声里,江南游子。

把吴钩看了,栏杆拍遍,无人会,登临意。

休说鲈鱼堪脍,尽西风,季鹰归未?

求田问舍,怕应羞见,刘郎才气。

可惜流年,忧愁风雨,树犹如此。

倩何人、唤取红巾翠袖,揾英雄泪。

◆在这首词里,辛弃疾百感交集,远望千里楚天,滚滚长江,尽管山河风景如画,可家国之恨,何时才能一统中原?我已把玩吴钩,拍遍九曲栏杆,但无人理我,不提家乡鲈鱼的鲜美,只叹流年似水,壮志成灰,热泪,怕只有多情的歌女为我拭去哟。

◆后来,辛弃疾在湖南任安抚使时,还专门训练了一支作战勇猛有2500人的嫡系部队"飞虎军",以期能得到启用,可以"收拾旧山河"。遗憾的是,辛弃疾始终未能如愿。

历史上辛弃疾的早年经历是怎样的?

辛弃疾是南宋著名爱国词人。他可谓是“文能提笔安天下,武能上马定乾坤”。这样一位能文能武的全才,为什么一生郁郁不得志呢。让我们来了解一下他早期的人生经历。

身在“曹营”心在“汉”公元1140年辛弃疾出生在山东济南。由于南宋政治上比较软弱主张和平,所以失掉了北方的领土。此时的山东已经被金国占领。所以从严格意义上来讲,辛弃疾是金国人。在他出生不久,他的父亲战死沙场。他的爷爷为了保全家人的性命,被迫当了金国的官员。但是他从小就有光复中原的理想,习文练武,伺机而动。

公元1161年,21岁的辛弃疾终于得到了一个机会。金国再次攻打南宋,很多起义军都揭竿而起。他组织了一个由2000多人组成的队伍,参与到反抗金国的战斗中。后来他投靠了当时起义军中最有实力的耿京,开启了他的反抗之路。

交友不慎,险失帅印辛弃疾投靠耿京之后展示出了惊人的才华,受到了耿京的赏识。经过一段时间的共同战斗,耿京非常信任辛弃疾,并且将可以调动兵马的帅印交由他保管。此时的战斗如火如荼的进行着,寻找志同道合的抗金将士也是尤为重要。正巧辛弃疾的旧友义端也来投靠耿京。但是义端不为抗金而是为了发战争财,并且行为粗俗,不守军规,被耿京处罚。义端心中积怨,偷走了辛弃疾的帅印潜逃到金国去了。

耿京得知此事,非常生气。辛弃疾立下军令状,三日之内必将帅印带回。义端是个和尚,辛弃疾算准他的形貌特殊,必然会在夜间赶路。于是率领一个小队埋伏在去往金国的必经之路上,成功擒获义端。虽是旧友,但法不容情,辛弃疾将义端当场处死,夺回帅印。这一年辛弃疾22岁。

五十人夜闯金军大营,全身而退经过失帅印这件事,耿京对于辛弃疾更加信任了,他们的感情日益深厚。一次辛弃疾作为义军的代表外出与南宋传递消息。叛徒张安国趁辛弃疾不在营中,杀害了耿京并带着耿京的尸体投奔了金军大营。辛弃疾听闻此事,带领自己手下50多个勇士,直奔金军大营。此时的金军大营中有五万士兵,他们看到辛弃疾和他部下的气势,都被吓坏了。辛弃疾不但生擒了叛徒张安国还策反了金军万余名士兵投靠南宋。此举令辛弃疾一战成名。自此,辛弃疾成为了金军的噩梦,这一年辛弃疾23岁。

23岁是辛弃疾人生的巅峰,也是他人生的拐点。由于南宋军事方面力量薄弱,统治者主张和平避战。辛弃疾回到南宋之后被安排了一些文职的工作,再也没有获得征战沙场的机会。

内容仅供参考,如果您需解决具体问题(尤其法律、医学等领域),建议您详细咨询相关领域专业人士。

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请与我们联系,我们将及时删除。