康有为为什么不直接提出新思想而要托古改制?

我觉得这个问题问得很有意思,毕竟是猜测一个历史人物的心理,我们不妨看看拍历史剧的大导演张黎,是怎么解释康有为的行为的。

主要依据是《走向共和》这部电视剧,他的主要思想的表露,主要在万木草堂时展露:

1888年,康有为赶赴京城参加顺天乡试,趁此机会给光绪帝上了一道疏,阐明变法主张,但因其他人的阻挡,未能实现。

不久后,怀着“日日以救世为心,刻刻以救世为事”的远大抱负,康有为开始在万木草堂教学。由于其在京城上书一事传得沸沸扬扬,再加上他有一本《新学伪经考》出版,名声大振。

于是各地求学者纷沓而来,这其中就包括后来大名鼎鼎的维新派领袖,梁启超等人。

在万木草堂,康有为就已经在潜移默化地宣传自己的主场:

“大发求仁之义,而讲中外之故,救中国之法。”

那么在《走向共和》中,这一段经历,又是怎么展现的呢?

一、

前面李鸿章还在给盛宣怀上课,刚刚阐述清楚这句话的意思:

“正所谓,身怀利器,杀心自起!”

画面一转,就到了远在广州的万木草堂,大家还在思索李鸿章的醒世恒言时,康有为突然蹦出来指着远方:

“你说得不对!”

谁说得不对?

当然是李鸿章说得不对啦,他说自己从曾国藩那里学到了一点皮毛,希望自己的手下能够略修己身,德行职守:

“一个当权者有了权力,第一要紧的是什么?不是运用权力,也不是滥用权力,而是要遏制自己的权力欲啊!”

这一套理论是从自我约束的角度考虑的,换到康有为的理论中,就变成了道德。也就是说,约束这些官员的并不是法律,而是道德,而是变味的道德:

“你说得不对,这不是修身的问题,也不是伦常的问题,不是个人品质问题,也不是好人坏人的问题,一句话,这不是道德问题,而是制度问题!”

其实从这时候开始,康有为的主张都是没问题的,李鸿章宣传的是人治,而康有为宣传的是法治,这也算是一种进步。

二、

康有为两次出场都十分惊艳,前面赴考时是一副势在必得,这里又变成了痛心疾首。先不讲他刚才跟学生们探讨的是什么问题,最起码他找出了问题的根源,那就是制度问题。

《走向共和》讲到这里,我们大体也就明白了这么一条主线,既然是走向共和,那么必然有各种势力登台。

李鸿章的主张我们基本上也看到了,一开篇他就说了:

“太后之事无小事!”

其实就是看菜下锅,以人为本,这个人并非人民,而是指当权者。至于谁来约束当权者呢,他的想法是律己,就是靠修身养性来约束权力,以此来控制权力欲。

康有为这里更提高了一层,他的主张是变更制度,通过制度来约束人。

说完这句话,康有为停下来擦了擦汗,啥意思?

底气不足啊,哪有大人物说话说一半擦汗的,也可以理解成他终于鼓起勇气跟学生们提到了这个主张,那就是大清朝制度出现了问题。

不要小看这个学说,这可是康有为历经多年苦思冥想,最终想出来的问题根源:

“所悟日深,因显微镜之万数千倍者,视虱如轮,见蚁为象,而悟大小齐同之理。”

其实也不能算是他悟出来的,日本明治天皇的例子明摆着呢,他只需要看看日本是怎么变法的就可以了,随便改个名字,就成了他原创的了。

三、

既然旧制度出了问题,那么旧制度之下的科举制度也是糟粕制度了,康有为又为什么心愿往之呢?

估计,他也是怕学生会这么提问,所以自己先回答了:

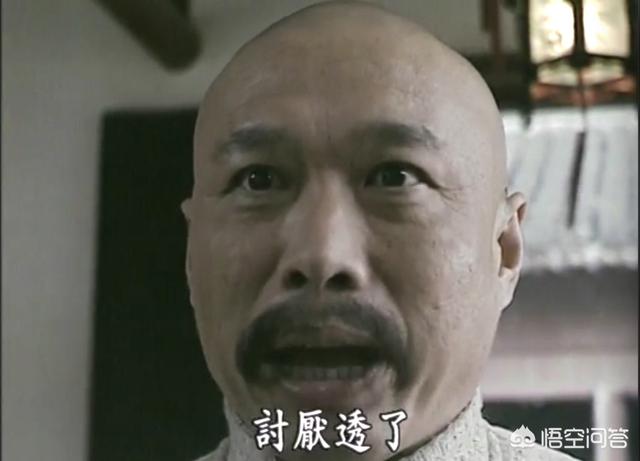

“我讨厌科举,讨厌透了,那些章句小楷,岂能考出我心中锦绣,宇宙关怀?”

我想起了宇宙大将军,梁汉帝侯景,这家伙当相国的时候,就飞扬跋扈:

“入朝不趋,赞拜不名,剑履上殿,依汉萧何故事。”

即使这样,还不满意,于是给自己封了个宇宙大将军,简文帝听说后,大惊:

“将军乃有宇宙之号乎?”

结果没多久,这个皇帝就被宇宙大将军毒死了,而这个宇宙大将军却屈尊当了皇帝……

所以,一般把自己跟宇宙挂在一起的人,往往给人很滑稽的感觉。别说宇宙了,地球有多大你康有为搞明白了吗,太阳系有多大,银河系有多大,你知道吗?

果然,康有为激情地举着双手,此处本应该有掌声,可惜他只听到了雨声,冷场了……

冷场过后,康有为自己给自己鼓气,毕竟学生们的疑问还没解开呢,既然先生您有宇宙关怀,为什么还要一次次赴考呢?

“一次又一次的落第,一次又一次的耻辱,但我还是要去考,考进这个制度中去,因为,要改造一个制度,你必须先在这个制度的内部……”

四、

哈哈,其实康有为就是自己给自己找台阶下而已,至于他这套方案,理论上能执行,但翻遍历史书,成功的几乎没有。

商鞅变法、王安石变法、张居正变法……例子多了去了,在这个封建制度体系下想改变这个制度,就如同当了法官,然后宣判自己的法官无效。

康有为奉行这一套理论:

如果你觉得大清不好,那你就去改造它,如果你觉得科举制度不好,你就去考进士去做官,如果你觉得老百姓愚昧,就从你开始做一个不愚昧的大清子民……横眉冷对千夫指,俯首甘为孺子牛。

就怕你康有为真的通过科举之路走上了权力巅峰之后,就再也不想让出权力了,所以,说说都会说,真到那时候,你反而成为了顽固派。

喝了弟子递上来的茶,康有为给了自己两个字评价:

“这就是执着!”

随后巴拉巴拉又说了一通,最后燃起熊熊壮志:

“蝼蚁能困住巨人吗?栏杆能挡住骏马吗?满天阴霾,终见飞龙在天!”

此处应该有掌声,可惜仍然没有,康有为举着手指头,愣了一会儿,还是弟子眼力见,马上喊他去喂鱼。

五、

宣传完了学说,康有为终于进入正题,开始给学生们讲史,可惜一绕又绕到了制度上面:

“一部五千年的历史,史学家们就写了两个字——道德!”

其实道德和制度都重要,制度用来托底,道德用来约束内心,两者结合,才能构建美好家园。实践证明,道德很重要,重要到你开车出门,可以不用打开行车记录仪。

所以,康有为从一个极端又走向了另一个极端,道德可不是误国的垃圾,相反,它是国家的基础。

随后,康有为才点了今天这堂课的主题:

“只有悟清了这道,才能去干……这就要求你们日日以救世为心,刻刻以救世为事,然后,你们再跟着我,我!”

康有为特意强调了两次,我!

所以说他狂嘛,就在这里展现,康有为给弟子们灌输的是,一定要跟着老师走,要绝对服从,即使自己错了,弟子们也要跟从。

幸亏康有为是以改制为基础改变大清,要是跟洪秀全学,后果会很可怕。

就像传销一样,老师在前面讲课,煽情,下面有嫡传弟子当托,再烘托一下气氛,最后再一起唱唱万木草堂歌:

“万木草堂万玉鸣,集鳞片羽万人惊。更将散布人间事,化身万亿发光明。”

大清朝,以康有为为首的变法派,就要走上舞台了……

这基本就是康有为的套路了,至于他是为了自己,还是真为了大清的将来,我想在万木草堂时,是后者。

康有为为什么不直接提出新思想而要托古改制?

康有为之所以托古改制而不是提出新思想是想要为改革找依据,同时减少变法阻力。这也是古今中外历来改革、变法或者当政者将要对某项重大政策进行调整时会采取的办法。商鞅变法以法家学说为理论依据、先有启蒙运动后有法国大革命、马列之后才有苏联模式。

中国封建社会发展到晚清时期,面临两千年未有之大变局,遭到西方文化的强力入侵,传统文化遭受强有力挑战。守护传统文化特别是想要维持皇权和儒家“礼乐”治国的力量也同样被动激发而强势。所以康有为把孔子说成是主张变革的先师,试图从根源上为改革树立依据。孔子都是改革家了,我们又还有什么理由不改革?康有为天真的以为如果能从中国本土文化特别是儒家文化中找到依据那么就能得到顽固势力的支持,变法获得成功,但很可惜他显然失败了。

康有为为什么不直接提出新思想而要托古改制?

“托古改制”古今中外皆有之。就个人认为,对人类文明进程产生最重要影响的一次托古改制无疑是文艺复兴,表面上是要恢复古希腊、古罗马的的古典文化,实际上是新兴资产阶级对神权的宣战和对个体幸福的追求。而这种改革与守旧相博弈的政治文化在古代中国尤为盛行,从先秦诸子百家言必尧舜、到王莽复古周礼、又到王安石“合于先王之意”,再到张居正依“圣祖定制”等等无不是借古、借圣贤寻求理论上的依据,寻找一种“出师有名”的正当,借助一层“政治正确”的外衣来减少外部的阻碍。究其根源,这种崇古薄今的心理无外乎是因为商品经济不发达,只能自给自主的小农社会下一种封闭的、排他的家族(家长)式的管理和决策模式所造成的。

如果说鸦片战争的西方的大炮惊醒了“天朝上国”的梦中人们,那么甲午战争的亡国亡种的民族危机彻底了让埋头故纸堆的读书人们觉醒,正是这样的背景下,康有为带着他的儒学新解——《孔子改制考》、《新学伪经考》、《春秋董氏学》走到了历史舞台。1938年,蒋廷黻先生在其《中国近代史》一书中言简意赅的阐述了康氏的托古改制的缘由。

假使我们是甲午到戊戌那个时代的人,眼看见我们的国家被小小日本打败了,打败了以后又要割地赔款,我们还不激昂感慨想要救国吗?假使我们是那个时代的人,新知识新技术都没有,所能做得仅做八股文章,多读的书仅中国的经史,我们救国方案还不是离不开我们的经典,免不了做些空泛而动听的文章?假使正在这个时候,我们中间出现一个人提出一个伟大的方案,既合乎古训,又适宜时局,其文章是我们所佩服的,其论调正合乎我们的胃口,那我们还不拥护他吗?康有为就是这样的人。

“中学为体,西学为用”的洋务运动,清廷固然在器物上采用了西方的科学技术,但在思想上仍然固守着中世纪封建思维。儒教在官员、士子、读书人当中的仍是绝对地位。可见,在民智未开,儒家孔教思想仍然占主导的社会,康有为只能选择托古改制的方式传播改革思想,用儒家术语来表达维新派的民主变革方案。

蒋廷黻 (1895年12月7日-1965年10月9日),历史学家、外交家,其《中国近代史》被称为近代中国史研究的开山之作。

康有为“考证”东汉以来的经学,都是刘歆伪造,宋人所尊述的儒家经典也是伪造的。他认为孔子之前的历史都是蒙昧的,六经都是孔子的作品,孔子是“万世教主”、是托古改制的祖师,并将孔子装扮成一个资产阶级历史进化论和民权平等思想的倡导者。从学术层面来说,康有为的著作充满了牵强附会,多方穿凿,甚至梁启超都认为他的解释过于牵强和武断。但从政治层面上,沉重打击了封建儒学权威和清廷的顽固派,并且通过托古改制把西方民主共和融入儒家经典中,有力的推动了西方思想在中国的传播。

戊戌变法仅维持了百余天就遭到慈禧为首的顽固势力的残酷绞杀,“托古改制”也成了康有为的黄粱一梦。究其原因,当时背景下,“托古改制”不仅难以根除救传统的弊病,反而容易为古所困,牵绊住了改革前进的步伐,这样的改革注定要失败的。而对于早已病入膏肓的清政府来说,头痛医头脚痛医脚已解决不了根本。唯有破旧立新、非古是今,才能真正化解亡国、亡种的危机。

康有为为什么不直接提出新思想而要托古改制?

读者,您好!针对康有为为何不直接提出新思想而要托古改制这个问题,我做以下2点回答。

第一,要搞清楚康有为所提出来的新思想到底是什么?也就是维新运动,变法图存。从出发点来说,是好的,但是,一股新思潮的兴起绝非空穴来风,独木不成林,贸然兴起,不会得到人们的接受,况且,儒家思想统治时间长达几千年,已经根植于知识分子的思想之中,这是改革的大背景。

第二,康梁变法维新所托之古为孔子的儒家学派,曾做《孔子改制考》《新学伪经考》作为其理论依据,他们也不是完全否定儒家学说,而是挑出可以改革的进行维新,绝对不能片面看待。

希望我的回答对你有所帮助!

康有为为什么不直接提出新思想而要托古改制?

19世纪末,帝国主义列强又一次掀起了瓜分中国的狂潮,中华民族面临着空前严

重的危机。当时,康有为、梁启超等志士仁人意识到必须进行维新变法,否则中国就有

亡国灭种的危险。

为克服这种困境,康有为采取了借尸还魂的谋略,具体来说就是托古改制

。康有为撰写了一部书.名叫《孔子改制考》。这本书指出,上古时代没有文字和书

籍,所以今天无法确知上古时代的情况。但是,中国人有一种“荣古而虐今,贱近而贵

远的迷信上古的心理。春秋时,礼乐崩坏,社会动荡,包括孔子在内的诸子百家利用

人们这种心理,把自己所设定的政治理想假托是上古时代已经实行过的,借此争取人们

对自己的政治学说的信仰与认可。中国历史上不一定存在尧、舜、文王、武王等圣明君

王,这些人不过是孔子为改制而假造出来的托古对象。

康有为在谈到写作《孔子改制考》一书的意图时说:“作为一般的平民百姓,如果

公开倡言变法改制,必会遭人诅咒。因此,不如假托古代圣王来倡言变法改制,这样,

既不会使人感到惊恐,又可免除不测之祸。,.

康有为不仅把历代统治阶级尊书的孔子装扮成改制维新的祖师爷,而且还搬出清帝

先王来为自己的观点辩护。他说:我世祖章皇帝何尝不变太宗文皇帝之法哉?若使仍

以八贝勒旧法为治.则我圣清岂能久安长治乎?

在康有为的鼓动宣传下,光绪皇帝终于下定决心在中国发动一场空前的变法维新。

康有为为什么不直接提出新思想而要托古改制?

同治十一年,童试落榜。

光绪二年,乡试落榜。

光绪八年,再度落榜。

光绪二十二年,康有为才得中进士。康有为也是很像得到朝廷重用的,可惜,资质平庸,于是康有为另辟蹊径,常说些不同寻常的话来吸引别人的关注。

康有为通过两部书而名满天下《新学伪经考》和《孔子改经考》,收获了梁启超等一众拥趸者。而这两部书也给戊戌变法定了一个基调托古改制。

其实康有为对此两书并非原创,而是抄袭剽窃川人廖平。其实,历史上康有为剽窃廖平已成公论。拿着别人提出的理念为我所用,也就康有这样的欺世盗名之徒可以办到了。

康有为也想新思想,可他实力不允许啊。当戊戌六君子,为变法忙的不可开交之时,康有为嗅到危险,早已潜逃。

1924年1月12日《申报》上刊登这样一件事,有一年,康有为前去西安卧龙寺参观。趁僧人不备,欲盗走寺庙中数卷珍贵古版佛经。不料,做贼心虚,露了马脚。很快被人发现追回。可见,康先生如此人品做出抄袭剽窃之事十分正常。

内容仅供参考,如果您需解决具体问题(尤其法律、医学等领域),建议您详细咨询相关领域专业人士。

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请与我们联系,我们将及时删除。