汉宣帝为什么能彻底打败匈奴?

汉匈战争的辉煌胜利,是大汉数代人长期努力的结果。

然而,化优势为胜势,最终赢得彻底胜利,则与汉宣帝的正确战略分不开。

得势不得分自汉武帝漠北决战后,“幕南无王廷”,匈奴势力大范围退缩,大汉已经已经在汉匈战争中取得了绝对优势。

其后,汉武帝试图再接再厉,彻底打败匈奴。

然而,汉武帝很快发现:他陷入了得势不得分的尴尬处境。

一方面,随着连年高强度作战,大汉的国力已经消耗严重。

在汉武帝早期的对匈奴作战中,主要使用的是骑兵,但到后期,随着国力损耗,已基本是步骑协同了。

虽然步骑协同有自己的优势,但毫无疑问,在这种远征中,其机动性、灵活性已经大打折扣。

另一方面,匈奴人在连番失利后,找到了应对汉军的办法。

汉军每次北进,匈奴皆立刻迁走,以至于汉军曾有几次北进,“不见匈奴一人”,劳师远征,无功而返。

此后,随着匈奴实力的逐渐恢复。尤其是,在汉降将的训练和指挥下,匈奴军队的持续作战能力迅速增强。匈奴开始防守反击。

匈奴往往先行远遁,避免与汉军过早决战,然后,集结主力,寻找机会,猛击汉军一路。

结果,汉武帝后期的数次远征,汉军败多胜少。

最终,在国力消耗严重,战绩却越来越不如意的情况下,汉武帝轮台罪己,暂时停止了对匈奴的大规模作战。

彻底打败匈奴,留给后人吧!

汉昭帝的方略汉昭帝即位后,霍光辅政。

霍光执行汉武帝生前指定的政策,将主要精力用于恢复、发展社会经济,巩固内政。

对匈奴,大汉采取以就地反击为主的作战方针。

由于汉匈实力已经发生根本性变化,因此,匈奴的进攻,汉军可以通过就地反击来打击对手。

这一方略,有3个结果。

1、战果不错。

汉军的就地反击,虽然看起来被动,但其效果却在武帝晚年的一些远征之上。

2、大汉的恢复有条不紊的进行。

就地反击对国内生产、生活秩序的影响有限,因此,这个阶段,大汉的经济逐步恢复、发展。

3、仍然不能给匈奴致命打击。

不过,这样的方针,毕竟是立足于防守,缺少主动对敌人的打击,因此,对匈奴的打击力度远远不够。

事实上,在匈奴与乌桓发生冲突时,大汉曾发2万精兵截击匈奴。然而,匈奴依然迅速走脱,汉军依然不能给匈奴有力打击。

此时的匈奴,实力已弱,内部问题也已严重,只差致命一击,然而,但此时的大汉,依然没有找到给其致命一击的方法。

宣帝的资源和难题汉宣帝继位时,他得到的遗产是丰厚的。

1、大汉国力已恢复。

经过汉昭帝一朝的苦心经营,此时,大汉的经济得到恢复。“田野益辟”、“百姓益富”、“破有积蓄”。

因此,汉宣帝能够集结的骑兵集团,其规模已经超过汉武帝鼎盛时期。

2、西域经营已见成效。

自武帝以来,大汉一直着力经营西域。

因此,已有显著成效。

尤其是,原本依附匈奴的西与大国乌孙,此时已经与大汉交好,与匈奴离心离德。

3、匈奴国力更弱了。

这段时间,匈奴则内乱不断,不但实力更为薄弱,而且内部已经有了分裂的迹象。

可以说,此时,大汉已经有了给匈奴致命一击的物质条件、外交条件。

然而,如何给匈奴致命一击,仍是一个亟待解决的问题。

如果不能找到合适的方法破解匈奴的套路,大汉要征匈奴,势必要重蹈武帝后期的覆辙。

何况,此时,大汉的将才素质一般(赵充国尚未成熟),不但与卫青、霍去病这样的天才不能相提并论,就是比之武帝后期的李广利、李陵也难比得上!

汉宣帝的战略1:抓住时机,果断发起大规模进攻自前90年的燕然山之战后,大汉已经接近30年没有对匈奴大举进攻了。

然而,汉宣帝在其登基的第二年,他就嗅到了机遇的味道。

由于匈奴不满乌孙倒向大汉,数次发起对乌孙的进攻。

乌孙在昭帝后期就已经发出求援,但大汉因为内部问题,没有发兵支援。

前72年,乌孙再次发来求救文书:匈奴屡屡侵犯,要我们断绝与大汉的关系。我们愿出兵5万,与您一起反击匈奴!

宣帝君臣知机遇难得,遂下定决心:立刻对匈奴发起大规模进攻。

此时,生长于民间,缺乏政治资源的宣帝刚刚即位不久,内部仍有不少问题(如其与霍光关系仍然很微妙),这种情况下下定大规模进攻的决心,需要的不仅是敏锐的嗅觉,更需要惊人的魄力!

汉宣帝的战略2:大规模进攻的创造性安排,完美破解匈奴套路自武帝后期以来,匈奴应对大规模进攻的套路是:后退避战,然后择机选择一路汉军猛攻。

这一招,屡试不爽。

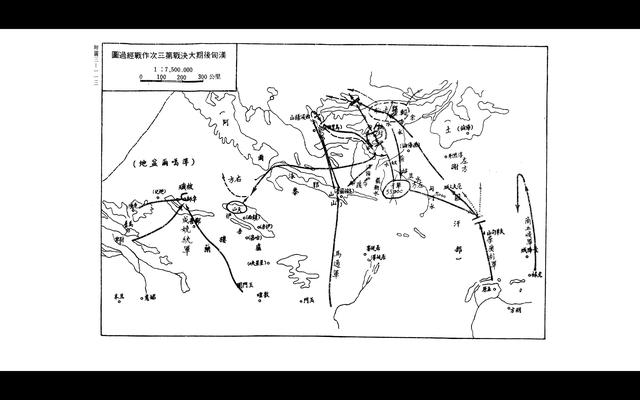

汉宣帝的应对方法是:正月出兵+骑海。

你匈奴不是要后退避我,诱我深入吗?

我正月出兵!

正月,正是匈奴最弱,最不便行动的时候。

匈奴最强盛的季节是秋季,秋高马肥,机动力强大。

到了冬季,草原水涸草枯,沿途获取草料,生长在马背上的匈奴人行动起来很困难。

而大汉则不同。

大汉的马匹,吃的是携带的马饲料,并不“靠天吃饭”,仍能保持强大的运动能力!

因此,大汉出兵,匈奴如果仍然选择“避战”,那么,不需要汉军打,匈奴就会付出惨重代价!

你匈奴不是要利用我分路进攻,择机攻我一路吗?

汉宣帝的应对很直接:每一路都足够强大!

此战,光是直接参战的骑兵就达16万之多!其他担任后勤的部队就更不计其数了。

这可是当初汉高祖无法想象的“富裕仗”!

平心而论,这一仗,汉军的表现不但不出彩,甚至还有些拉跨!

除了范明友和赵充国这两路有所斩获外,其余三将“皆不至其还”,结果,聚歼匈奴主力的战略意图落空。

反倒是乌孙军打得比较出彩,重创匈奴右谷蠡王部,获三万九千余级,俘虏各类牲畜七十余万!

战后,宣帝将五路主将中的两位将军逮捕问罪,逼迫其自杀!

然而,给匈奴军队致命打击的目标没有实现,给匈奴经济致命打击的目标却实现了!

由于迁徙困难,此战,匈奴被俘获的牲畜有80余万!而在迁徙过程中,民众死伤、牲畜远移死亡,“不可胜数,匈奴遂衰耗”!

然而,匈奴更大的损失,还在后面。

汉宣帝的战略3:外交战、经济战、策反战,促其分裂巨大的损失,使匈奴对周边部族的威慑力进一步削弱。

于是,大汉加强与乌孙、丁零、乌桓的合作,支持各部进攻匈奴。

于是,乌孙等各部,“趁你病要你命”,大肆进攻匈奴,斩杀匈奴数万人,掠夺马匹数万,牛羊不计其数。

此外,在大汉的支持下,原本依附匈奴的其他各部“皆瓦解,攻盗不能理”。

在各部的联合打击下,匈奴的活动范围大幅减少。

漠北的环境本来就恶劣,对于“逐水草而居”的匈奴来说,活动范围大幅减小,意味着抗风险能力的大幅虚弱。

果然,匈奴发生大饥荒,“人民死者什三,畜产什五”,大为削弱!

这种情况下,原本依附匈奴的各部也纷纷脱离匈奴,“诸国縻属者皆瓦解,攻盗不能理”。

汉军趁机发起小规模出击,出兵3000,分3队,进一步打击匈奴!

这种小规模出击,“伤害不大,侮辱性极强”!

匈奴单于,是草原上的鹰,只有强者才能居之!如今,大汉小规模进攻,匈奴尚不敢交战,单于威望自然一落千丈!

于是,原本就有分裂倾向的匈奴,开始真正的四分五裂了!

汉宣帝,遂开始了彻底摧毁匈奴的最后一个步骤。

汉宣帝的战略4:政治战不久,匈奴在连续内乱后,五单于相攻,乱作一团。

宣帝一面坐山观虎斗,一面开始展开政治战。

一方面,在单于内斗其间,大汉没有趁机发起大规模进攻。

此时的大汉,当然是有足够能力进攻的。

然而,所谓“急之则相救,缓之则争心生”,宣帝此举,避免了匈奴各部在危机中缓和各自关系,利于进一步瓦解匈奴。

另一方面,汉宣帝抓住机遇,一步步加强与呼韩邪单于的合作。

当时,五单于相攻,你死我活。有的单于投降,有的单于自杀。最后郅支单于击败呼韩邪单于,占领单于王廷及漠北广大地区。

呼韩邪单于为求自保,只得试探性与大汉商议归附事宜。

当时,呼韩邪单于身边反对其依附大汉的声音很大,因此,呼韩邪与大汉的商议本是试探性的,极不牢固。

然而,汉宣帝却抓住机会,步步为营,趁此终结战争。

汉宣帝先是意极高的礼遇迎接呼韩邪单于,让他“位在诸侯王之上”,并颁“匈奴单于玺”,承认其为匈奴族的最高首领。

随即,又以法律姓氏确定其对大汉的从属地位,在汉天子与单于之间建立起君臣名分。

此后,大汉出兵、出钱,全力支持呼韩邪单于北归。

汉军护送,“留卫单于,助诛不服”,既帮助单于控制局势,又监视单于。

同时,大汉屡屡调拨谷米救济匈奴民众,帮助他们渡过难关,获取广泛的人心。

如此,呼韩邪单于在大汉的支持上,逐渐安定漠北,并继续保持与大汉的从属关系。

此时,呼韩邪单于请求返回匈奴王廷主持国政。

这可是要脱离大汉的监视呀!

大汉准许了!

大汉之所以准许,是因为:靠控制一个傀儡实现结束战争是不可能长久的,要彻底结束战争,需要对方心服口服!

而要对方心服口服,最好的方式,莫过于一场“虽远必诛”!

后记:虽远必诛,战争结束前48年,汉宣帝驾崩。

他去世时,匈奴已经基本上被打败。

只是,彻底结束,还是汉元帝时期的“虽远必诛”之后。

呼韩邪单于最初要依附大汉,是为郅支单于。

呼韩邪单于依附大汉之初,郅支单于也派遣使者与大汉修好,试图阻止大汉支持呼韩邪单于。

尽管大汉对郅支单于也十分友好,但是,与呼韩邪单于不同,郅支单于的目标是要亲自统一匈奴,因此,他既不接受大汉同时优待呼韩邪和他的安排,也绝不愿意作大汉的臣属。

然而,在东方,郅支单于知道不能同时对大汉与呼韩邪单于开战,遂决心西去,经营西域。

郅支单于确实厉害,很快就打算乌孙等国,迫使大宛等国纳贡,“郅支单于威名远闻”,成为西域霸主。

此时,大汉西域副都护陈汤知郅支单于“必为西域患”,遂决心联合乌孙等国,共击郅支单于。

陈汤目光敏锐:郅支单于虽然雄霸西域,但其据点郅支城缺乏坚固城池和足够的强弓硬弩,一旦遭到围攻,既难以自保,也无处可逃,可以一举歼灭!

于是,陈汤果断发兵,直扑郅支城。

此时,大汉长期经营西域的效果体现了出来。

原本支持郅支单于的康居“贵人”决心支持大汉,并帮助汉军顺利完成远距离奔袭,完成对郅支的包围。

随即,陈汤击败匈奴军,将敌人重重围困于郅支城内。

郅支单于本打算弃城而走,但左右看去,康居已经做了汉军内应,乌孙也发兵来助汉,他又能逃到哪里去呢?

于是,他带兵出城后又返回城内:汉兵远来,不能久攻!死守!

然而,陈汤决心已定,哪里会放过他?汉军火焚木城,奋力入城,彻底歼灭了郅支单于!

虽远必诛!

此时,已经在漠北安定局势的呼韩邪单于得知此事后,知道:无论是论“远”,还是论战力,他都不如郅支单于,郅支单于尚且“虽远必诛”,孤弱的他又如何能得罪大汉呢?

心服口服!

于是,呼韩邪单于进一步加强与大汉的关系,与大汉确立了新形式的和亲关系。

由此,持续一百五十多年的汉匈战争,以大汉的辉煌胜利告一段落!

经过大汉数代人的努力,到汉宣帝时,大汉已经在物质上、外交上,作好了彻底打败匈奴的准备。

在这一基础上,汉宣帝以其创新性的努力,化优势为胜势,赢得战争!

他不顾自己登基不久,内部尚不稳的局面,果断改变武帝生前确定的“休战”策略,抓住时机,再次发起对匈奴的大规模进攻。

在战术上,他果断集结前所未有规模的大军,并创新性的选择正月出征,粉碎匈奴人屡试不爽的套路,使汉军在表现拉跨的情况下依然给与匈奴沉重打击,促使匈奴在经济上崩盘。

此后,在外交上,他拉拢各部联合打击匈奴;在心理上,他通过“侮辱性”极强的小规模出击破坏单于权威,促使匈奴在阻止上崩盘,并走向分裂。

最后,利用匈奴的分裂局面,宣帝在与呼韩邪单于的合作中,充分利用汉匈双方人民渴望和平的有利条件,创造性地发展了新型“主从关系”、新型“和亲关系”,开创了汉匈之间的和平局面,彻底结束了战争。

汉宣帝为什么能彻底打败匈奴?

汉宣帝刘询,前74年—前49年在位。原名刘病已,汉武帝刘彻曾孙,戾太子刘据之孙,史皇孙刘进之子。刘询是中国历史上有名的贤君,在位期间,国家昌盛,外夷臣服。史称“孝宣之治”,也称“孝宣中兴”。

刘询由于受到祖爷“巫蛊事件”的牵连,父亲、爷爷先后被杀,此时还在襁褓的刘病已(刘询)就像“小萝卜头”一样关到了皇家监狱,多亏了富有正义感的监狱长邴吉全力保护,他让监狱的女管理人员扶养小婴孩刘病已。刘病已才得以生存了下来。时有朝中奸人对汉武帝刘彻说:皇家监狱有天子气,刘彻下令斩草除根,此时邴吉用生命誓死保护刘病已。刘彻方才知道太子刘据留有余脉,也许刘彻有所悔悟,于是大赦天下,刘病已得以逃出生天。邴吉送其到外祖母家扶养,刘病已自小生活在民间,对人情世故,江湖豪情都有很深的感触。这对其从政后的方针政策都有影响。

汉武帝刘彻死后,汉昭帝刘弗陵继位,刘弗陵死后无子,霍光拥立汉废帝刘贺为帝,刘贺在位27天,坏事做了1127件,无奈霍光废刘贺,仍让其回封地做他的昌邑王。此时霍光和邴吉共同拥立刘病已为帝,这就是汉宣帝刘询。

刘询称帝之初,时时受到霍光的掣肘,刘询只好韬光养晦,等待机会反击,后霍光死,刘询以雷霆手段,除去霍家势力,这才独掌大权。

在军事上刘询始终坚持压制和打击匈奴,其实此时的匈奴单于早已逃到了漠北,实力并不强大,刘询之所以能彻底打败匈奴,其实还得益于祖爷刘彻之功,刘彻的漠北终极之战,奠定了“漠南无王廷”的局面,但匈奴人不甘失败,时常犯边侵扰。宣帝于本始二年(前72年)刘询联合乌孙大破匈奴,而后匈奴呼韩邪单于率众来朝称臣。第二年(前71年)冬,匈奴再袭乌孙,遇大雪,生还者不及十分之一,再加乌孙、乌桓与丁令的乘势攻击,国人亡十分之三,畜亡十分之五,国力大为削弱。不久,汉军3千骑击匈,都能捕得几千匈人而还,匈奴亦不敢报复,而且更向往与汉和不是战了。

甘露三年(前51年),呼韩邪单于亲往帝都长安,赞谒称臣做北藩,“匈奴款塞、单于来朝”成为宣帝朝的一大盛事。

单于朝礼完毕之后,汉朝派使者引导单于先行,住在长平。宣帝从甘泉宫到了池阳宫,登上长平山坡,诏令单于不要来拜谒,而左、右当户那些大臣都被允许列队参见,还有各蛮夷部落的首领王侯有几万人,都在渭桥下夹道排列,迎接宣帝。宣帝登上渭桥,人们都山呼万岁。

为了彻底牵制匈奴,刘询在西域设置都护府。历来西域是汉匈争夺的第二战场,此时汉强匈弱,匈奴眼睁睁看着刘询把西域做为攻击匈奴的缓冲之地,并无实力与之争锋。西域都护的设置,不仅是汉王朝,更是华夏史上一个划时代的大事件。从此之后,汉匈相斗七十余年,东自车师、鄯善,西抵乌孙、大宛,西域诸国尽归汉朝版图,张骞之始,郑吉之终,汉武之愿,汉宣实现。

(文/秉烛读春秋,👍点关注,欢迎评论。)

汉宣帝为什么能彻底打败匈奴?

刀叔观点:中华民族历史上最霸气的一句话“凡日月所照,江河所至,皆为汉土”。

众所周知,曾经纵横大漠、称霸草原的匈奴人,他们凭借强大的骑兵部队,来时呼啸而至,去时如风而退,几百年来一直是中原汉族人的噩梦。

强如秦始皇,虽然他开创了中华民族真正意义上的大一统,但也要靠修万里长城来抵御匈奴人。汉高祖刘邦,曾经放倒了勇武盖世的西楚霸王项羽,却也差点在白登山被匈奴人活擒,最终只能靠送钱、和亲来平事。然而该来的终于来了,中国历史上一位最低调的帝王,却把匈奴人这货给打残了,并做出了中国历史上最霸气的事——“定胡碑”。

西汉王朝在经过“文景之治”的厉兵秣马之后,在千古一帝汉武帝的指挥下,经过卫青、霍去病等名将的多次打击之后,汉、匈双方已经完全扭转了攻守态势。

虽然因为汉武帝晚年的几次用人失当,至使汉军在出击匈奴时吃了几次败仗,但汉、匈双方的整体实力差距却越拉越大。在汉武帝去世后,匈奴人也曾趁机对汉朝发起过多次反攻,但都被拥有强大边防力量的汉军暴打,汉昭帝元年(公元前80年),匈奴两万多骑兵犯境,却被汉军一阵斩杀九千多人,就连主帅瓯脱王也被汉军生擒活拿了。

公元前74年,当汉宣帝刘询登基时,一直靠抢劫过日子的匈奴人,在本分了一段时间后,已经憋坏了的他们又有想法了。他们趁着汉宣帝刚刚登基,又是一位年轻低调的皇帝,便想出来大捞一把,但是他们仍然不敢同汉军正式交锋,而是将怒火发向了汉朝的附属国——乌孙,然而匈奴人无疑是自寻死路,用惹祸上身来比喻他们最恰当不过,如果他们知道后果有多严重时,一定会痛哭流涕、悔不当初了。

汉宣帝在中国历史上是一位低调的不能再低调的帝王,低调到不熟悉西汉历史的人,可能都不知道还有他老人家这一号。

然而这位年轻且低调的汉宣帝,其政治、军事能力却是西汉帝王之中的最杰出的,即使是将他放在整个两汉四百年的的众多帝王中,汉宣帝仍能排在前几位。当匈奴人攻打乌孙的消息传至长安后,朝廷上一片反战之声,大臣们都认为乌孙远在西域,而汉军劳师远征将得不偿失,但汉宣帝却认为彻底解决匈奴问题的时间到了,于是他力排众议,对匈奴人进行坚决打击。

汉宣帝一面派使者常惠星夜急赴乌孙,动员乌孙的五万军队迎敌,另一面命十五万汉军精锐,五路齐发,准备给匈奴人来个大放血。当气势汹汹的匈奴人听到汉军出关的消息后,吓得拔腿就跑,整个草原的匈奴部落全部向北迁徙,这五路汉军对匈奴人形成了五个多月的碾压,但也仅仅斩杀了一千多匈奴人,这些匈奴人跑的有多快就可想而知了。

然而令匈奴人意想不到的是,他们虽然躲过了汉宣帝的正面打击,却没有躲过汉宣帝的奇兵突袭。被汉宣帝派往乌孙的使者常惠。常惠几乎是与苏武同样的被后人敬仰,曾官至汉宣帝时期的右将军,他作为苏武的副手,一同出使匈奴,也一同被匈奴人囚禁了十九年,终于在此战中一雪前耻。当匈奴人正在躲避汉军的追杀时,常惠却率领五万乌孙军队,乘机端了匈奴人老窝,斩杀两万多匈奴人,俘获三万九千多人,牛、马、羊等牲畜其实余万头。

此时此刻,低调的汉宣帝并没有就此放手,而是文武并用,一面时不常的给匈奴人放点血,另一面分化匈奴人,使他们自己之间大打出手。他派名将郑吉率一千五百名屯垦的汉军,联合西域的各个属国一同出兵攻打匈奴,在历经八年的浴血拼杀之后,终于将天山南北划入大汉帝国的版图,并在此设置了西域都护府,原本在这一地区的匈奴日逐王,最终也被迫向大汉帝国投降。

另一面汉宣帝运用大智慧,采用离间之计分化匈奴人,让匈奴人窝里斗。这些匈奴人在利益面前,也是为了抢夺单于的王位,在几年之间,竟杀出了五位大单于,而在不久之后,就只剩下了两位大单于,那三位当然是死于他们之间的互砍。到了这个时候,昔日曾经纵横大漠、称霸草原的匈奴人已经日落西山,对中原构不成任何威胁了。而华夏汉族历史上最霸气的“定胡碑”就是在此时所立, “凡日月所照,江河所至,皆为汉土”。

汉宣帝为什么能彻底打败匈奴?

首先必须说,这个军功章,不止记在汉宣帝君臣身上,更是自汉武帝时代汉匈战争爆发后,几代汉朝军民浴血奋战的成果。

只要看看汉宣帝即位初期,匈奴那边的状况,就知道此时的汉宣帝,迎来了多好的历史契机——简直是前人打出来的“大馅饼”。

虽然由于汉武帝晚年的战略用人失当,匈奴也曾在几次大战里狠咬汉军几口,甚至连汉武帝的大舅子李广利也被抓了俘虏。但汉匈双方的强弱态势非但没有扭转,反而进一步拉大。汉武帝死后的几年里,匈奴对汉朝发起的多次侵扰反扑,不但根本啃不动汉军的边塞堡垒,而且只要被汉军逮住,就是迎头暴打。典型汉昭帝元凤元年(公元前80年),两万匈奴兵入寇,反而一头扎进汉军口袋,九千多人被杀,带兵的瓯脱王都被抓了俘虏。

此时的汉朝,虽然经历了汉武帝晚年时的几次出塞作战失败,但边境上稳固的预警体系已经建成,外加数量充足的机动骑兵军团,只要匈奴人敢来,就是一脚踩进坑里,有来无回是常事。西汉文景之治时代那种匈奴人动辄长驱入寇,轻松劫掠一片的“好日子”,彻底不复返了。

所以,在公元前74年汉宣帝刘询登基时,他面对的不再是当年汉武帝登基初时,那个雄霸草原的凶残匈奴,而是一个内乱不休,乖乖冲着汉朝夹起尾巴的“老实”匈奴。解决匈奴问题的战略主动权,已经牢牢在手。

但千万别以为,此时元气大伤的匈奴已经毫无威胁。别看被汉朝教训过千百遍,脑袋里却依然憋着坏,趁着汉宣帝初登基,更是钻起了空子,汉宣帝在龙椅上屁股还没坐热,匈奴人就冲着西域的乌孙国大兵压境——惹不起汉朝?我就先惹惹你汉朝的西域属国乌孙,先吞了乌孙恢复元气,然后再和你汉朝算账。可这精明算盘,却是到底找错了人——汉宣帝刘询!

比起这大好形势来,这一条,才是汉宣帝击败匈奴的最重要原因:历史上无比低调的汉宣帝,却是一个能力卓越的政治家,特别是军事眼光与战略手腕,即使放在两汉四百年的帝王中间,也是绝对的翘楚!

当公元前72年,匈奴进犯乌孙的消息传到长安时,恰如匈奴预料的一样,西汉朝堂上一片反战声,理由也冠冕堂皇:乌孙离的太远,大军出动师老兵疲。但出乎匈奴预料的是,别管朝堂上吵翻天,汉宣帝却力排众议:汉朝使者常惠紧急奔赴乌孙,动员乌孙国五万大军紧急迎战。而汉朝十六万精锐也五路齐发,不惜一切代价,要和匈奴拼力一战!

如此凶猛阵仗,叫气势汹汹的匈奴人顿时吓腿软,汉军还没杀到,各路匈奴军就撒腿跑光。五路大军一路碾压五个月,也仅仅只斩杀了千余匈奴兵。但匈奴更想不到的是,他们躲过了汉宣帝明面上的攻击,却到底没躲过一记冷拳:汉宣帝派到乌孙的使者常惠抓住战机,指挥乌孙军队发起对匈奴突袭,意外端了匈奴右谷蠡王王庭,斩杀俘虏匈奴军四万多人。这位曾经与大英雄苏武一道被囚匈奴的汉使,打出了一场逆天的胜利!

而不同于那些安于现状的帝王,汉宣帝接下来的动作,却也更加务实:从公元前68年起,汉宣帝就命令在西域屯田的汉军名将郑吉,以一千五百屯垦汉军加上万西域属国军队的规模,发起与匈奴的西域争夺战。历经八年浴血苦战,终于令天山南北尽数臣服于汉朝,匈奴日逐王狼狈向汉朝投诚。新设的汉朝西域都护府,将广袤西域大地纳入中华版图。

比起汉武帝时代,卫青霍去病血战匈奴的波澜壮阔来,汉宣帝这一番看上去十分低调的开疆拓土,却彰显了另一种大国战略智慧:以软硬兼施的手腕,步步为营的策略,最小的战争成本夺取最大的战略目标。登基后不到十年的汉宣帝,就以这炉火纯青的智慧,怼的匈奴近乎吐血。

“怼”到公元前60年,不知自己几两肉的匈奴虚闾权渠单于亲率大军逼迫汉朝边境,豪言要狠打一把。不料汉军名将赵充国摆开阵势,竟吓得匈奴军不敢前进。虚闾权渠单于干扯了几嗓子后慌慌张撤退,事后竟连羞带气死掉。这之后几位匈奴王爷画地为牢,为抢单于位杀得天昏地暗,没几年竟“杀”出来五个单于。早就不停被汉朝大放血的匈奴,这下更是四分五裂。

如此热闹,叫连好些昔日反对讨伐匈奴的西汉大臣们,这下也兴奋得似打鸡血,不停高呼出兵匈奴,彻底把匈奴抹了。可怼了多年匈奴的汉宣帝,却是轻松摆摆手:既然这样了,何必又要兴师动众出兵?军事压迫加招降不就得了?

于是,汉匈边境上奇特的景象又发生了,五个匈奴单于杀得昏天黑地,打够了的部下们,纷纷窜到汉朝边境来投降。待到匈奴呼韩邪单于把持了大权后,才发现伤亡惨重的自己,已经要成了汉军案板上的弱肉,这位大美女王昭君未来的丈夫总算识趣,一跺脚隔空喊话:别打啦,我来长安投降啦。

公元前51年,匈奴呼韩邪单于正式来到长安,向汉宣帝俯首称臣,这个引得长安城百姓万人空巷的盛世,骄傲的定格了这个伟大的历史时刻:从公元前133年马邑山诱敌战前,历经几代男儿八十二年的浴血牺牲,西汉王朝终于取得了这场卫国战争的胜利!百年国耻,此刻洗雪!

而继承了几代帝王的心血成果,更以睿智的战略智慧,波澜不惊拿下胜利的汉宣帝,同样毫无争议,堪称比肩卫青霍去病的中华民族英雄。他的大国战略智慧,哪怕历经两千多年,依然灼灼生辉,当得起后人的敬仰学习!

作者:我方团队张嵚

汉宣帝为什么能彻底打败匈奴?

汉宣帝的传奇之处,不仅仅是中国历史上唯一一个做过牢狱的皇帝,更多的是他给西汉带来“昭宣中兴”。汉宣帝时期,最为著名的历史事件莫过于彻底解决困扰西汉多年的匈奴问题,让匈奴在历史进程中一蹶不振。

汉宣帝是如何彻底打败匈奴的呢?其原因大致有三条:

其一是汉武帝奠定的基础汉武帝刘彻亲临朝政以后,立刻改变汉朝对匈奴一贯的妥协态度,转为对匈奴用兵。

汉武帝对匈奴不断用兵的过程中,是中国历史上名将辈出的时代,有李广、卫青、霍去病等。

这些不世出的名将在对抗匈奴的过程中,为西汉王朝的边境安全立下不世之功,进而也实现自己留名青史的人生愿望。

汉武帝对匈奴的频繁用兵,虽然给匈奴及其附属国造成很大的打击,但没有从根本上解决得匈奴的隐患。匈奴就如同死灰一样很快就得以复燃。匈奴如同野兽般,被汉朝打伤后会找个地方躲起来,舔伤口、磨爪子,等到时机成熟,便再次前来骚扰。

由于汉武帝的接班人汉昭帝英年早逝,还没来得及展示自己的政治抱负。汉宣帝承继大统后,前期在大将军霍光的辅佐下,西汉朝政日益开始变得强盛。

汉宣帝在汉武帝留下的军事基础上,对匈奴开展最终的反攻行动。

这种军事基础,一方面是汉武帝连年征战,几乎踏遍西域各个角落,汉朝对西域地区的地理风貌了如指掌。另一方面是通过不断的外交,使得西域大部分诸侯国认识到西汉的强大,纷纷归属西汉,西汉王朝无形中得到很多的友军。

其二是汉宣帝过人的政治才能汉宣帝一手缔造出一个"昭宣中兴",使得自汉武帝以后日益走向下坡路的西汉王朝,综合国力不断上升。

打仗最需要的是钱,所谓“兵马未动粮草先行”就是这个道理。

西汉时期,与匈奴打仗的战争成本高得令人瞠目结舌。据史学家和经济学家推算,西汉时期每运往西域的一斤粮食,需要耗费十九斤的运费。汉宣帝时期,如果没有一个庞大的国库支持,是绝对没有实力与匈奴对抗,更别说彻底击败匈奴。

那么,汉宣帝都采取哪些措施来充盈国库呢?

汉宣帝一直坚持汉朝以来“与民休息”的国策,朝廷尽量不要去打扰老百姓的生产生活。

汉朝时期的贵族阶级拥有大量的土地,这就造成普通老百姓的土地逐渐地被蚕食掉。汉宣帝为了解决这一矛盾,推行政令,将豪强手中非法所得的土地收归国有,然后再分配给没有耕地的老百姓。这个做法极大地调动了老百姓的生产积极性,进而使得国库不断充盈起来。

对待工商问题上,汉宣帝不但沿用“工商官营政策”的诏令,还对局部进行简单的调整。主要是针对官营过程中容易滋生官吏腐败的问题进行大力整治。“工商官营”的政策自创立以来,一直是朝廷的主要收入来源之一,朝廷在极短时间内获得大量的税收。

为了更好地保障老百姓生计和国家收入,汉宣帝还设立“常平仓”。

“常平仓”类似于粮食管理部门,主要是调节粮食价格,储备粮食用。“常平仓”的实施,可以说是一项壮举,它依靠市场的规律来调节粮食价格,即保证老百姓不会因饥荒而无粮,又能够保证朝廷对粮食的基本需求。对于稳定西汉内部社会关系,促进老百姓种植生产的积极性有着极大的推动作用。

其三匈奴内部面临危机由于常年的战争,特别是被西汉王朝的接二连三的打压,匈奴内部逐渐出现分化。

特别是在西汉和乌孙国联合共同打击匈奴之后,匈奴损失惨重,逐渐地开始往北迁移。

此后,匈奴内部开始出现分裂,一边是呼韩邪单于,一边是郅支单于。

以汉宣帝为核心的西汉朝廷敏锐地捕捉到这一点,大力扶植呼韩邪单于,用来对抗郅支单于。

呼韩邪单于为了能够在西域站住脚,又投靠觐见汉宣帝。呼韩邪单于的投降使得汉朝有了彻底解决匈奴的绝对优势。

后来,汉宣帝专门设置西域都护府来管理西域的军政事务,标志着西汉与匈奴长达七十多年的战争从此完结,西域各国全部臣服于西汉王朝。

班固曾经这样评价汉宣帝:近观汉相,高祖开基,萧、曹为冠,孝宣中兴,丙、魏有声。是时黜陟有序,众职修理,公卿多称其位,海内兴于礼让。

班固将汉宣帝与汉高祖并举,肯定了汉宣帝的英明神武。在他的治理下,四海之内文明开化,国家富庶强盛。

汉宣帝为什么能彻底打败匈奴?

汉武帝在位54年,有44年的时间在打匈奴。虽说汉武帝给予了匈奴重创,尤其是在漠北之战中,匈奴遭到了汉朝致命的打击。但是在整个汉武帝期间,匈奴一直没有臣服。而在汉武帝晚年,由于他喜怒无常,猜忌太多,杀戮太多,因此也造成了汉朝对外战争的能力减弱,无论是赵破奴受降城之战、李广利天山之战、李陵浚稽山之战,以及后来李广利的燕然山之战,汉朝都是打了败仗。而且李陵和李广利在全军覆灭后,还投降了匈奴。

可以说,在汉武帝晚年,汉朝和匈奴的战争,汉朝打得相当难看。匈奴虽然每次都是惨胜,但他们好歹胜了,这让他们更加不服汉朝。

不过,汉宣帝上台以后,很快就把匈奴的问题比较彻底的地解决了,匈奴对汉朝表示臣服,从此匈奴和汉朝再也没有打过大仗。

(攻打匈奴的汉朝军队)

那么,为什么汉武帝打了匈奴44年,都无法让匈奴臣服;而汉宣帝上位12年(从公元前72年到公元前60年),就比较彻底地解决了匈奴的问题了呢?

我认为,汉宣帝之所以成功,是因为他做到了以下几点。

一、致命打击。汉武帝早年和中年的时候,对匈奴的打击力度还是相当大的。但是晚年打起来就很糟糕。糟糕的原因,主要是汉武帝的时候,国力耗损得太多,因此再也无法组织大型战役。同时,由于汉武帝朝中各种矛盾堆积,汉武帝不能有效地解决这些矛盾,反而成为矛盾制造者,因此,为他打仗的大将,既没有卫青、霍去病那样的能力,同时也没有他们受到的支持,因而才会多次打败。以至于发生李陵、李广利投降匈奴这样可笑的事情。

既然连汉朝的大将都投降了,匈奴怎么可能服汉朝呢。

而汉宣帝不是这样。汉宣帝上台以后,先是韬光养晦,这样做,实际上也让汉朝的国力得到了很大的恢复。等到汉朝国力恢复,霍光也去世,汉宣帝自己能做主的时候,他便发动了16万铁骑,分五路向匈奴发动进攻,这也是汉匈战争中,最大规模的一次战争。汉宣帝的目的很明显,就是要实现“首战即终战”“一击就成功”的目的。因为只有这样打,才能彻底解决匈奴的问题,不把匈奴问题变成“久拖不愈的慢性病”。

同时,汉宣帝在打这场大战之前,还联络了乌孙国,两边夹击匈奴,免得出现汉武帝时期那样,一打就跑,打完又回来的不利局面。

应该说,汉宣帝这样做,是很成功的。这一场大战,基本上打垮了匈奴,造成了匈奴的分裂。

(昭君出塞)

二、分化瓦解。汉宣帝除了对匈奴采用致命打击外,他还有着非常丰富而有效的手段,其中有个手段就是分化瓦解。

汉宣帝的分化瓦解包括两方面的内容:一方面是对匈奴外围,也就是对匈奴藩属国西域诸国的分化瓦解,另一方面是对匈奴内部的分化瓦解。

对匈奴外围西域诸国的分化瓦解,实际上就是恩威并施。对于北边那些亲近匈奴的国家,比如车师、龟兹等等,就给予打击,把他们打服。而对于南道的乌孙、康居、莎车等国,则采用拉拢的办法,并且着力解决他们内部的问题。比如莎车王的弟弟杀掉莎车王,投奔匈奴。汉朝就帮莎车王出气,扶持亲近汉朝的势力复国。

除了对西域诸国的分化瓦解外,还有就是对匈奴的分化瓦解。

经过汉宣帝神爵二年的大战以后,匈奴在衰败的同时,内部也产生了分裂。于是,汉宣帝不再采用无差别打击的做法,而是拉拢南道的匈奴日逐王,帮助他复国,因而把匈奴分成了南北两部分。这是匈奴的一个重大的分化,这一分化在汉宣帝的操作下,一直延续了下来。后来的“昭君出塞”时,汉朝和南匈奴的交流,达到了鼎盛时期。

(西域现存的都护府建筑)

三、建府定疆。汉宣帝比较重要的一个举措,就是他在西域设置“西域都护”。

这个机构的设置,意义是非常重大的。虽然汉武帝、汉昭帝也在西域设置了一些机构,但是西域都护的设置,才算是在西域落下了一根定海神针。

有了这个机构,再加上分化了匈奴,控制了西域南道,打通了西域北道。相当于西域的这些地方,正式成为汉朝的地盘。而且这块地盘,还不是之前的藩属国那种意义,而是真正属于了汉朝的领土。

当汉朝拥有这一块领土,并且能够在这里长久驻军的时候,匈奴实际上就已经不可能再对汉朝构成威胁了,匈奴的问题,也算是彻底解决了。

(参考资料:《汉书》等)

内容仅供参考,如果您需解决具体问题(尤其法律、医学等领域),建议您详细咨询相关领域专业人士。

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请与我们联系,我们将及时删除。