垓下之战还有10万大军,为何项羽只带800精锐骑兵逃亡?

仅率八百骑兵突围,是当时项羽唯一靠谱的选项。

回顾历史,只要能带回去几百精锐,项羽确实有短时间内重建大军,卷土重来的机会!

会战失利,十万大军带不出去了如果可能的话,项羽当然不想抛下这十万大军。

只要在会战中击败汉军,即使不能如彭城之战一样大获全胜,但只要能击退汉军,项羽军就有机会有序的行动。只要可以有序行动,走得动,项羽这十万大军就有机会步步后退,寻找转机!毕竟:自己广大的占领区丢失不久,项羽有可能占据城池,恢复元气。

可是,刚刚进行的垓下会战,说明他已经无法带着十万兄弟一起走了。

在过去的激战中,项羽之所以可以常常以少胜多,靠的就是精锐部队“制造混乱”,后续大军“有组织屠杀”。

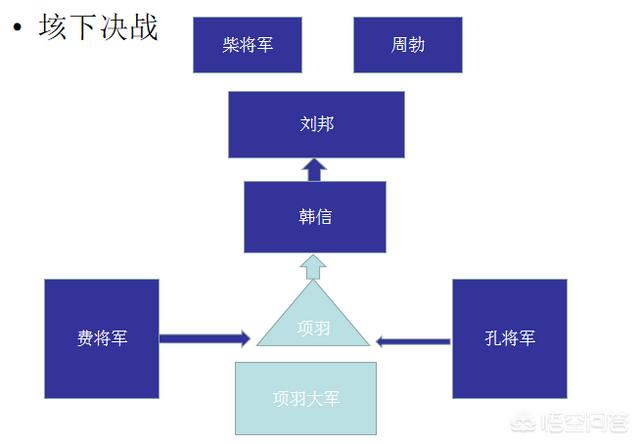

垓下决战中,韩信摆出五军阵。项羽前军猛攻,韩信淡定后退,两翼的汉军猛烈夹击项羽侧翼。这样,即使项羽的前军一如既往的勇猛,却因韩信有序的撤退而难以制造大规模混乱,又因为两翼汉军的威胁,使得后续项羽军很难及时扩大突破口,发展前军开创的攻势。

相反,由于两翼的威胁,前军达开的口子随时会被封闭,项羽的前锋与大军之间随时被切割。

无奈之下,项羽被迫撤退,会战失利!

这次会战说明:由于汉军组织、训练水平提高,韩信部署得当,项羽“前锋猛冲制造混乱,大军有组织跟进”的套路已经起不到作用了!

项羽大军已经被死死地锁在垓下,动弹不得了!

这十万大军,项羽是带不出去了!

地盘尽失,外援、补给无望,十万大军崩溃就在眼前韩信、英布,在来垓下之前,已经攻取了彭城、寿春等地,项羽长江以北的地盘大部丢失!

更要命的是:负责南方军政的周殷叛变,项羽军附近已经没有任何可以期待的补给了!

死守下去,不但没有希望,还分分钟饿死!

更要命的是,由于英布、韩信参战时,带来了原楚军部队(如周殷带来的九江兵),他们给楚军带来了“家乡的消息”(楚歌),“楚地尽失”的消息是纸包不住火了!对于久经战阵楚军将士来说,也许他们不怕死,可是,家乡丢失,家人安危是他们放不下的牵挂!

现在,垓下这个地方,不但没有物质基础,也没有精神基础了!

大军崩溃,近在眼前!

保留精锐,或可迅速重建大军楚汉战争的历史,一再表明:不缺兵。

刘邦在彭城之战中,大军灰飞烟灭!而萧何“发关中老弱至荥阳”。

这些“关中老弱”,加上刘邦沿途收集的残兵,以及韩信带来的极少精锐,汉军就“复大振”。

韩信在灭赵后,军队全部被刘邦拿走了。韩信从赵地未经招募过的百姓中招募兵员,两个月的时间,再次成军!他们,配上灌婴、曹参带来的少许精锐,就一路灭齐破楚,嚣张无比!韩信可以两个月建出一支强军,那么,如果能带回去几百精锐,项羽为何不能期盼自己在更短时间内重建一支强军呢?

战国、秦末多年战乱中,华夏百姓普遍经历过战争洗礼,有一定的国防基础。

只要有少许精锐参与,一支新募的部队,很快就能获得极强的战斗力!

而项羽要去的江东,募兵基础更是优越!

尤其是项羽自刎处对岸的丹阳。

春秋时期的吴军,骁勇果锐,赫然争霸!后来的李陵,靠这里的几千步卒,与匈奴数十万骑兵大战,荡气回肠!后来的曹操、孙策更是在此募兵,开始三足鼎立的征程!这种情况下,只要项羽带着少许精锐回到江东,在盛产精锐的丹阳等地重新募集起一支精锐力量,并不需要很长时间!

向刘邦同志学习:奔跑的男子放下这十万大军,看起来不地道。

不过,这不正是刘邦同志的拿手好戏吗?

彭城战败,逃的时候,连自己儿子都要一脚踢下车去!荥阳被围,更是丢下守军,让人顶替自己,自己化妆逃走!(刘邦逃走后,荥阳居然守住了)

当然,比起刘邦这个师傅,项羽要跑的距离要远得多。

但是,项羽并非没有机会逃走。

当时,正值隆冬,淮河正是枯水期,项羽骑兵可以浮渡,而刘邦大军正集结在垓下附近,淮河以南没有大军,项羽一路奔波,是可以带着精锐跑回江东的!

最后说一句:留下的十万大军,史载最后被刘邦“斩首八万”。大部分是战死的,他用生命,兑现了对霸王的承诺。

迷途的奔跑看着虞姬烟气,悲伤的项羽跃马而上,回头望着自己精心挑选的八百骑兵。这八百骑兵,既是他今天突围要依赖的兄弟,更是他未来东山再起的种子!

项羽奋力地扬起马鞭,带着这八百骑兵,开始了他一生中最后,也是最悲壮的一次奔跑!八百骑兵杀出重围,项羽一路渡过淮河,朝着长江奔去。

刘邦、韩信知道:让项羽跑走了,事情就麻烦了!派灌婴率五千骑兵追击!

五千骑兵,是汉军骑兵的大部。汉军中,四条腿的,通通跑出来追了!

没关系,你是四条腿,我也是四条腿,项王仍然能跑!

可是,项羽在阴陵时,谜了路,又被一位老农误导,七拐八绕,才找到路,这一耽搁,就被灌婴追上了!

有朋友推测:那位乱指路的老农是汉军安排的。这确实不太可能。毕竟,项羽这一路跑了几百里,会找什么人问路,汉军怕是算不出来的。

迷路,耽误时间,项羽被汉军骑兵追上,项羽带的种子部队,再次大幅度减员。只能说:运气!

自刎乌江在激烈的交战、漫长的奔跑后,项羽只剩下了二十八骑。

面对汉军大部,项羽指挥二十八骑兵连续冲杀,斩杀汉军众多,却只折损了两骑。

多好的种子呀!可惜,项羽带不回去了!

对岸,就是自己的目的地。

可是,已经没有意义了。

没有种子,就算找到了田地,又有什么意义呢?

无奈之下,项羽选择了以一个军人的方式结束自己的生命。

是的,作为争夺天下的王者,项羽是不合格的。可是,作为军人,项羽是千古一绝!

垓下之战还有10万大军,为何项羽只带800精锐骑兵逃亡?

简单来说,八百骑兵是刀锋,其他军队进行配合,以求让项羽突围成功。

垓下之战,是楚汉争霸的尾声,在这场战役中,西楚霸王项羽突围失败,自刎乌江,刘邦取得了楚汉争霸的胜利,登基称帝。

这场战役是项羽人生中唯一需要突围的战役,还失败了,但从跑路这一点来说,他是远远不如他的对手刘邦的。想当年彭城之战,汉军惨败,刘邦一溜烟就跑了;被围在荥阳时,纪信假扮刘邦出城吸引火力,刘邦带着几十个骑兵就从另一个方向跑了;被围在成皋时坐着马车就跑了。

而在刘邦跟项羽交战、被包围、逃跑的这段时间内,韩信带兵荡平了魏、赵、代、燕、齐等国,拥兵索要齐王封号。

与此同时,刘邦跟项羽僵持在荥阳、成皋一线,汉将彭越在楚军后方不断袭扰补给线,导致楚军粮尽。无奈之下,项羽与刘邦议和,以鸿沟为界,中分天下。

签订和议后,项羽率军撤退。刘邦也打算返回关中,但被张良、陈平劝说后,立刻撕毁协议,追击楚军,并命令韩信、彭越率军与他会合,包围楚军。

结果韩信、彭越没来,刘邦被项羽反推,又一次被楚军包围。危难之际,刘邦祭出了绝招,把陈地以东直到东大海、睢阳以北至谷城的两大块土地分别封给韩信跟彭越,让他们赶紧带兵来救场子。

韩、彭二人屁颠屁颠地来了,给楚军来了个反包围,项羽被团团围困在垓下。

垓下的楚军大概有十万,这是个庞大的数字,尽管汉军的数量更庞大,多达六十万,可困兽犹斗,十万楚军逼急了也能把汉军咬得血淋淋的。更为关键的是,项羽最擅长的就是绝地反击,巨鹿之战就是如此。

巨鹿之战中楚军破釜沉舟,士气爆棚,这才在项羽的指挥下以少胜多,为此,汉军智囊团想出了一出“四面楚歌”的好戏,以此击破楚军的士气。

果不其然,就是项羽本人在听到楚歌后,反应也是大惊:“汉皆已得楚乎?是何楚人之多也!”更别提楚军小兵们了,只怕是人心惶惶了,这时候大军反推已经不现实了。

于是乎项羽来了出霸王别姬,接着竭力全力地求生,以求东山再起。

求生的第一步,当然是跑出汉军的包围圈,项羽不得不向他的老对手刘邦学习起来,琢磨怎么突围成功率更高(说是逃跑也没错)。

《史记·项羽本纪》:于是项王乃上马骑,麾下壮士骑从者八百余人,直夜溃围南出,驰走。这八百余骑兵肯定是项羽精挑细选选出来的精锐兼心腹,吃饱喝足一起跑路。项羽不会傻到只带一支骑兵明目张胆地突围,那样目标太明显了,汉军轻易就能将这支骑兵围困吞掉。像这种突围,多路分兵干扰敌军视线是最起码的操作,而这些,也是留下来的那些楚军最后能为项羽做的了。

《史记·高祖功臣侯者年表》:(靳强)击项羽,以中尉破钟离眛,功侯。《史记·高祖功臣侯者年表》:(项伯)以破羽缠尝有功,封射阳侯。《史记·樊郦滕灌列传》:(灌婴)降左右司马各一人,卒万二千人,尽得其军将吏。《史记·高祖本纪》:使骑将灌婴追杀项羽东城,斩首八万,遂略定楚地。帮项羽打掩护的就这三部人马:钟离眛败了,项伯反水了,左右司马战败投降了,汉军斩楚军八万,受降一万两千,这就是汉军在垓下之战的战果了。

当然,最主要的是项羽自杀了,汉军只用一晚就确定了他的突围路线,要说没人打报告,汉军的几位统帅难度是神算子不成?

跑到最后的乌江,项羽孤身一人,就算逃到江东,真的能够卷土重来吗?他不想跑了,干脆一起死算了。

垓下之战还有10万大军,为何项羽只带800精锐骑兵逃亡?

人心散了,队伍不好带啊。垓下之战,项羽是剩余十万大军,但是已经是强弩之末了。我们先捋一下,垓下之战前项羽面临的情况。

在垓下之战前已经有过多次大战,其中起决定性的一战是陈下之战。陈下之战前刘邦派郦食其说服齐王,归附汉王。此时齐国其实大部分地方已经被韩信打下来了,所以韩信怎能容忍别人抢功劳,所以韩信急攻齐国。

齐国向楚国求救,项羽派龙且率领20万楚军援齐,他自己则据险而守成皋。一时间楚汉之争的主战场从中原转到了齐国,刘邦则命令调集主力开赴齐国,就连在楚国后放攻城略地的靳歙也被刘邦勒令回到巩县抵挡项羽。

楚汉主力在齐国展开大战。韩信与龙且在潍水展开激战,韩信全歼20万楚军主力。韩信平定三齐之地,就完成了对项羽的战略包围。灌婴在随韩信平定齐国后,立即南下,攻下了项羽的老巢彭城。此时项羽的后路已失。

而我们视线再转到中原,项羽在成皋听说彭越,刘贾在楚国后方切断了楚军的粮道。项羽决定率兵亲自攻打刘贾,留曹咎守成皋。结果项羽一走,成皋就被刘邦攻打下来了。

此时项羽面临的情况是东北丧失了龙且军团,南边大司马周殷降汉,西边能够固守的成皋已失。为了切断项羽东归,刘贾占领了寿春,在占领寿春后刘贾立即攻打城父,然后血洗城父。

城父作为项羽逃向东南的毕竟之路,项羽在城父再次败退,然后至垓下。陈下之战结束,垓下之战开始。此时刘邦各路大军都已集结至垓下,《史记》记载

韩信乃从齐往,刘贾军从寿春并行,屠城父,至垓下。大司马周殷叛楚,以舒屠六,举九江兵,随刘贾、彭越皆会垓下,诣项王。经过陈下和垓下两次溃败,楚军军心早已大乱,何况楚军早已断粮。夜里汉军让被俘虏的楚军唱楚歌,项羽听到汉军营地里到处都是楚国的歌声,都以为汉军已经完全占领了楚国,就连项羽都这样想,何况下面的士兵呢?

如果汉军已经占领了全部的楚国,往哪突围还有什么意义?既然军心涣散,士兵又疲惫不堪,楚国已经全部被汉军占领,大军突围未必会比少数精锐出其不意的突围更好。所以当夜项羽便率领800精锐向外突围了,然后他就死了。

垓下之战还有10万大军,为何项羽只带800精锐骑兵逃亡?

导语:龙且的二十万大军被韩信消灭后,楚国已经处于三面受敌。彭越在后方又不断骚扰项羽的粮道,项羽的粮草供应也出现极大问题。项羽在成皋荥阳前线和刘邦议和已是无奈之举。刘项议和的时候项羽只有区区十万大军,而刘邦已经拥有大军五六十万。刘邦撕毁议和协议之后,刘项战火重燃。韩信先是击败项羽,并在垓下设下十面埋伏,把项羽团团包围在垓下。项羽在垓下被包围的时候,尚且还有十万大军。可是当项羽冲出重围的时候只剩下800人。为什么会出现这种情况呢?

项羽生平项羽(公元前232年―公元前202年),名籍,字羽,秦末下相(今江苏宿迁)人,楚国名将项燕之孙,他是中国军事思想“兵形势”代表人物(兵家四势:兵形势、兵权谋、兵阴阳、兵技巧),堪称中国历史上最强的武将之一,古人对其有“羽之神勇,千古无二”的评价。

项羽早年跟随叔父项梁在吴中(今江苏苏州)起义,项梁阵亡后他率军渡河救赵王歇,于巨鹿之战击破章邯、王离领导的秦军主力。秦亡后称西楚霸王,实行分封制,封灭秦功臣及六国贵族为王。 而后汉王刘邦从汉中出兵进攻项羽,项羽与其展开了历时四年的楚汉战争,期间虽然屡屡大破刘邦,但项羽始终无法有固定的后方补给,粮草殆尽,又猜疑亚父范增,最后反被刘邦所灭。公元前202年,项羽兵败垓下(今安徽灵壁南),突围至乌江(今安徽和县乌江镇)边自刎而死。

垓下之战鸿沟和议后,项羽引兵东归,刘邦却趁这个时候突然撕毁盟约,追击项羽,想要把项羽一举消灭。但和刘邦约定一起出兵的韩信和彭越却没有来。项羽引兵反击刘邦,大破汉军,刘邦于是深沟高壑,坚守不出。

刘邦以加封土地为条件,说动韩信从齐地南下,占领楚都彭城和今天苏北、皖北、豫东等广大地区,兵锋直指楚军侧背,自东向西夹击项羽;梁王彭越率军数万从梁地出发,先南下后西进,于刘邦本部军共同逼楚军后退;汉将刘贾率军数万会同九江王英布、合兵十万,自淮北出发,从西南方发动对楚地的进攻,先克寿春,再攻下城父并将此城军民全部屠尽;而镇守南线的楚将大司马周殷却在此时叛楚,先屠灭六县,再与英布、刘贾会师,随后北上合击项羽;同时,得到关中兵丁补充的刘邦则率本部军二十万出固陵东进;汉军五路大军、合计近六十万之众,形成从西、北、西南、东北四面合围楚军之势,项羽被迫率十万楚军向垓下后撤。

刘邦以韩信引兵三十万为前军,将军孔熙为左翼、陈贺为右翼,刘邦率部跟进,将军周勃断后。项羽引兵十万,先与韩信大战,韩信军失利往后退却,令左右两翼包夹项羽军,项羽军抵敌不住,于是往后撤,韩信趁机反击,项羽军大败,退到壁垒坚守,刘邦乘胜领大军将项羽重重包围。

项羽军在垓下,不但兵少,而且粮草不够,又被刘邦几十万大军包围,于是率领八百骑兵趁夜突围,天亮后,汉军发觉项羽离去,于是灌婴率五千精锐骑兵追击,等他渡过淮河,随从的骑兵只有一百多人了,来到阴陵时,项羽迷路了,他去问一个老农,老农回答:“左”往左去,陷入了一片沼泽,耽误了时间。汉军追了上来,经过一场激战,项羽又往东去,到达东城的一座山上,只剩下了二十八骑,而追击的汉军却有数千人。

为何项羽只带800精锐骑兵逃亡?当年巨鹿之战不只有五万楚军还有诸侯的十万联军,五万楚军破釜沉舟没有后退之路往后就是死,往前冲还有机会。秦军也没想到楚军怎么猛,活捉王离,诛杀苏角,逼降章邯,章邯此后誓死追随项羽,后来被汉军用计水淹破城,章邯拔剑自刎。彭城之战的确是三万楚军,刘邦的联军都是一群乌合之众,凑个数看着吓人 况且项羽可是一路血拼过来的精兵。

垓下之战的最后时刻,对于项羽而言其实已经没有太多的退路,己方10万人遭到对手30万人的包围,早在鸿沟划界东归之时楚军就已经粮草匮乏,相信在这一时刻更会出现断粮的状态,无粮无士气更无胜利的希望,纵然项羽有十万大军,但在崩溃的关键节点,这些人当中已经没有多少人能够指望!自己的叔叔项伯没有留下,号称一诺千金的季布更是消失不见,连这些核心的人物都悄然离开。

项羽逃亡是不能对所有军队讲的,就算是突围也只是通知他认为应该带走的极少亲信,突围之事越少人知道越好,人一多,连汉军都知道就无法突围了,项羽无奈只能舍弃10万大军,任由汉军攻杀,而带着极少的800精锐突围。

总结:但是有一点应该毫无疑问。这800多位骑兵一定是项羽最信任的骑兵,也是项羽军队中战斗力最强的骑兵。为了彻底消灭这支800人的部队,刘邦派出最精锐的灌婴骑兵部队追击,在乌江消灭了全部项羽部队。历史就是那么巧合,项羽兵败自杀乌江,北宋王安石在《题乌江亭》对项羽评价“百战疲劳壮士哀,中原一败势难回。江东子弟今虽在,肯为君王卷土来?”

垓下之战还有10万大军,为何项羽只带800精锐骑兵逃亡?

我觉得原因以下4个:

一“生当作人杰,死亦为鬼雄。至今思项羽,不肯过江东。”李清照虽然是婉约派的代表,但是她的这首《夏日绝句》至今读起来仍然豪气冲天,力透纸背。不过李清照对项羽有点误会,因为项羽不是不肯过江东,而是真没办法过江东。当然,这个误会的产生不怪李清照,只能怪司马迁在《史记·项羽本纪》中给项羽安排了一个乌江自刎的结局。

项羽之死其实充满悬疑,这个悬疑从垓下之战就开始了。垓下之战是一场兵力悬殊的决战,项羽的兵力有十万,《史记·高祖本纪》记载到:“项羽之卒可十万。”刘邦的兵力是多少,史书并未给出具体的数字,但我推测至少应该有八十万。首先韩信的兵力有三十万,《史记·高祖本纪》对此有详细记载:“淮阴侯将三十万自当之”,其次,刘邦作为韩信的领导,兵力不会少于韩信。而且刘邦只会在兵力数倍于项羽的前提下才敢独立追击项羽,所以推测刘邦的军队至少为四十万。再次,彭越长期在后方游击项羽,且曾攻下项羽二十余座城邑,兵力应该有十万。所以,汉军在垓下投入的总兵力应该至少有八十万,对楚军的兵力是八比一。

即使汉军以多击寡,依项羽的性格和能力又何所惧哉!之前的巨鹿大战与彭城大战,项羽那一次不是以少胜多。特别是彭城大战,项羽带领三万精锐骑兵大破刘邦所率领的五十六万联军,《史记·项羽本纪》写到:“汉军却,为楚所挤,多杀,汉卒十余万人皆入睢水,睢水为之不流。”而垓下之战,虽然项羽被击败且被围困,但兵力至少还有八万,怎么会因为听见“四面楚歌”就带领八百骑兵突围而弃大军不管呢?我说项羽在垓下大战失利后兵力至少还有八万是有根据的,因为《史记·高祖本纪》记载:“项羽卒闻汉军之楚歌,以为汉尽得楚地,项羽乃败而走,是以兵大败。使骑将灌婴追杀项羽东城,斩首八万,遂略定楚地。”如果项羽只剩下八百骑兵,灌婴斩首的的这八万人是从哪里冒出来的?既然项羽至少还有八万兵力,以项羽的性格和能力怎么会因为听到四面楚歌就心理崩溃,然后自己带着八百骑兵突围,任由这群龙无首的八万楚军将士被灌婴宰割?显然司马迁记载的内容不符合情理。

项羽不是一个小肚鸡肠而不识大体之人。项羽对齐国田氏兄弟有很大的怨恨,一方面是齐国田氏兄弟不肯发兵助项梁,造成项梁兵败被杀。史书记载“田荣者,数负项梁,又不肯将兵从楚击秦,以故不封。”“章邯果败杀项梁,破楚兵,楚兵东走,而章邯渡河围赵於钜鹿。项羽往救赵,由此怨田荣。”另一方面是田荣与田横两兄弟老在西楚的东边给项羽搞事情。就是这样的关系,当韩信攻打齐国时,项羽仍然派龙且救援齐国。《史记·田儋列传》写到:“楚使龙且救齐,齐王与合军高密。”项羽懂得唇亡齿寒的道理,在整体军事战略上他并没有以私废公。由此可见,项羽连齐国田氏这样的冤家都不愿意抛弃,又怎么会抛弃八万楚军将士?所以,项羽根本就没有带八百骑兵突围!

二、如果项羽没有带八百骑兵突围,那就不会有后来的乌江自刎。纳尼!难道项羽不是在乌江自刎而死的?恭喜你,答对了!首先,我们来看看司马迁在《史记·项羽本纪》中是怎样安排项羽乌江自刎的。“於是项王乃上马骑,麾下壮士骑从者八百馀人,直夜溃围南出,驰走。平明,汉军乃觉之,令骑将灌婴以五千骑追之。项王渡淮,骑能属者百馀人耳。项王至阴陵,迷失道,问一田父,田父绐曰‘左’。左,乃陷大泽中。以故汉追及之。项王乃复引兵而东,至东城,乃有二十八骑。”项羽突围后先是迷路,后是被骗,最后到了东城。然后在东城给他的属下表演了斩将,刈旗的好戏,还用眼神吓退了赤泉侯杨喜。大家要知道垓下在今天安徽省宿州市灵璧县,东城在今天安徽省滁州市定远县境内。项羽这一南撤,用今天最短的公路里程数统计,项羽也跑了近150公里,真可谓人疲马乏。

然后项羽对他的属下说了一句话:“乃谓其骑曰:‘何如?’骑皆伏曰:‘如大王言。’”在这一句话后,司马迁突然毫无征兆地把镜头对准了乌江边,项羽就突然出现在了乌江边上。同时出现的还有乌江亭长和那艘小船。我们要知道乌江在今天安徽和县,从定远县到和县,今天最短的公路距离也有160多公里,请问这中间发生了什么事情?司马迁什么都没有说,他要不无话可说,要不就做了剪辑。

项羽到了乌江边上本来就是要准备渡乌江,《史记·项羽本纪》写到“於是项王乃欲东渡乌江”,但是在乌江亭长一番话后,项羽就放弃渡江了,这个剧情反转也太大了吧!如果按照司马迁所描述,项羽丢弃大军不管,历尽千辛万苦终于杀到了乌江边上,结果突然顿悟而自杀,这个剧情实在太脑残!如果你信了,说明你偶像剧看多了。更奇葩的事情出现了,按照《史记·项羽本纪》所记载,项羽向南突围时只有八百骑,但是按照《史记·樊郦滕灌列传》所记载,此时乌江边上的项羽又有了一万二千人。“项籍败垓下去也,婴以御史大夫受诏将车骑别追项籍至东城,破之。所将卒五人共斩项籍,皆赐爵列侯。降左右司马各一人,卒万二千人,尽得其军将吏。”从这段史料可看出,项羽死后灌婴还俘虏了楚军左右司马和楚卒一万二千人。这个事件与场景是连续的,这一万二千人只可能出现在项羽自刎的乌江边上。

更有意思的是整部《史记》提到项羽是在乌江自刎的内容仅出现在了《史记·项羽本纪》中,其他所有章节内容均未提到项羽乌江自刎一事。而且就是《史记·项羽本纪中》一章,司马迁对项羽死亡地点也发生了自相矛盾。他在此章最后写到“自矜功伐,奋其私智而不师古,谓霸王之业,欲以力征经营天下,五年卒亡其国,身死东城,尚不觉寤而不自责,过矣。”司马迁在《史记·项羽本纪中》中最后又点出项羽是死在东城。但大家容易被前面项羽乌江自刎的悲壮所吸引,往往没注意这一点。所以,综上所述,项羽肯定没死在乌江,更谈不上自刎!

三、东城,这个地名在《史记》中出现的次数远超乌江。特别是在《史记·高祖功臣侯者年表》中,东城出现的频率堪比《亮剑》中的“平安县城”。项羽其实就是死在东城,不是自刎,而是力战而死。因为篇幅有限,我把司马迁留在《史记》中的证据做个简略的展示:

《史记·高祖本纪》:“项羽卒闻汉军之楚歌,以为汉尽得楚地,项羽乃败而走,是以兵大败。使骑将灌婴追杀项羽东城,斩首八万,遂略定楚地。”《史记·项羽本纪》:“自矜功伐,奋其私智而不师古,谓霸王之业,欲以力征经营天下,五年卒亡其国,身死东城,尚不觉寤而不自责,过矣。”《史记·樊郦滕灌列传》:“项籍败垓下去也,婴以御史大夫受诏将车骑别追项籍至东城,破之。所将卒五人共斩项籍,皆赐爵列侯。”《史记·高祖功臣侯者年表》:“吴房侯,以郎中骑将汉王元年从起下邽,击阳夏,以都尉斩项羽,有功,侯,七百户。”“赤泉侯,以郎中骑汉王二年从起杜,属淮阴,后属灌婴共斩项羽,侯,千九百户。”以上的材料都说明项羽最后死在东城,而且是力战而死,不然史料中不会出现“追杀项羽东城”、“共斩项籍”、“斩项羽”等字眼。说实话,垓下之战,项羽只是失利,损失兵力并不多,十万大军元气尚在。东城决战,才是决定楚汉命运的最后一战。

真实的历史场景应该是:项羽垓下之战失利被困后,带领全体楚军将士向南突围,且战且退。汉军大军尾随攻击,并不断修补包围圈,其中灌婴所部一马当先。当项羽率领楚军达到东城时,已经人疲马乏,却又被汉军再次死死包围,项羽决定带领全军死战。在激烈的战斗中楚军被人数众多的汉军斩首了八万人。但是项羽和身边仅剩的万余士兵并没有放弃战斗,决心与汉军血战到底。就在此时,项羽被吕马童认出,吕马童高呼:“那个人是项王,项王在那边。”汉军将士在此起彼伏的“杀项羽者封万户侯”、“斩项羽者封王”的巨大声浪下,全部都朝项羽方向奔去,全部家伙都朝着项羽身上招呼。项羽再厉害,他也是人,而不是神,所以最后在汉军包围中力战而死,“王翳取其头,馀骑相蹂践争项王,相杀者数十人。”项王死后,汉军出示项王的头颅,楚军最后剩下的一万余将士顿失斗志,痛哭不已,被迫向灌婴投降。所以才有灌婴“降左右司马各一人,卒万二千人,尽得其军将吏。”一说。因此,项羽不是不肯过江东,而是他根本没有机会走到乌江边上。

四、为什么项羽之前能以少胜多,而这次却不能让历史重演?此一时彼一时也!第一点,当年刘邦虽然五十六万输给了项羽的三万,但那个时候刘邦所领导的是诸侯联军,说穿了就是一群乌合之众。而这个时候刘邦所率领的汉军,战斗力已经在四年的楚汉战争中得到了质的飞越,不可同日而语。第二点,韩信的加入。这点不用多说,中国人都知道。第三点,也是我认为最重要的一点,那就是楚军断粮已久,基本上是饿着肚子和汉军开战。对于楚军粮食问题,《史记·项羽本纪》清楚明白地写到:“项王军壁垓下,兵少食尽。”楚军人数比汉军少,吃得没汉军饱,再结合前面两点,被汉军斩首八万已经是情理之中的事了。所以,项羽这次不能让历史重演,而只能奋英雄怒,力战至死!

乌江自刎只是司马迁的文学遐想,并非历史真相。班固评价司马迁:“故司马迁据《左氏》、《国语》,采《世本》、《战国策》,述《楚汉春秋》,接其后事,讫于天汉。其言秦、汉,详矣。至于采经摭传,分散数家之事,甚多疏略,或有抵梧。”钱钟书更是直言不讳地说:“古史记言,大半出于想当然,司马迁善设身处地,代作喉舌而已。”至于司马迁笔下项羽在乌江的最后一战,其实是项羽在东城力战而死的最后写照:“独籍所杀汉军数百人。项王身亦被十馀创。”这样的项羽才是人,这样的项羽才是英雄,这样的结局才更悲壮。如果让这样的英雄真的过了乌江,后面可能还真是“江东子弟多才俊,卷土重来未可知。”

垓下之战还有10万大军,为何项羽只带800精锐骑兵逃亡?

司马迁把项羽美化得“不忍直视”,所谓的“垓下之战”只是汉军对楚军的收编,因为项羽抛下大军自己跑了;所谓的“乌江自刎”也并不存在,因为项羽在东城就被干掉了。

至于项羽为何扔下10万大军逃跑?答案并不复杂:没有更好的选择了!

“鸿沟和议”达成后,项羽长舒了一口气,他率军向彭城东撤,可刚走出不远就得到一条晴天霹雳的消息:大流氓刘邦撕毁协议率军追击来了。

项羽惊恐之下率大军向南边的谯县撤退。这很奇怪,彭城才是他的大本营,为何他不向彭城撤退呢?理由很简单,彭城遭受了灌婴的袭击,到那里相当于等着被合围。

很多人认为“鸿沟协议”是刘邦占了便宜,其实不然,项羽更期望达成和议,因为数年的楚汉战争,楚军表面上胜多负少,但实际上在战略上已经处于相当危险的境地。

彭城之战后,刘邦被围困在荥阳,各大诸侯纷纷叛刘邦复归项羽,可“鸿沟协议”时,东边齐地被韩信占领,北面燕、赵、魏,中部的关东,腹心地带的梁、陈之地,全都在刘邦的控制之下,项羽四面楚歌且后续供应困难。

在这种不利的情况下,才有“项羽恐,乃与汉王约”。

所以,当他听说刘邦撕毁协议后,立刻决定抛弃彭城向南逃窜。可刘贾联合英布又挡住了他南下的去路,所以项羽再次调转方向,向垓下逃跑。

唠叨这么多背景资料,就是想告诉您:号称“万人敌”的项羽,也并不像大家想象的那么勇敢,此时他已经吓破了胆,逃跑是他唯一的选择,虽然他手上还有10万大军。

楚军终究没跑得过汉军,他们被30万汉军团团围住,那场让人“热血喷张”的垓下之战爆发了。但请您接受我的一盆冷水:垓下之战就是一场笑话,汉军晃着膀子大摇大摆地收编了8万楚军,余者逃散。

为什么会发生这种情况,因为在前一天夜里,项羽带着800精骑神不知鬼不觉地逃跑了!天亮后汉军才发现,于是刘邦下令灌婴率5000骑兵追击,剩下的人“捉兔子”。

当年的“巨鹿之战”项羽以10万灭秦军40万,“彭城之战”以3万灭汉军56万,以他的战力,10万对30万,才1:3,小菜一碟,咋就一枪不放跑了呢?

- 其一,项羽的胆被吓破了

垓下之夜四面楚歌,项羽大惊失色:难道楚地尽失吗?司马公可真能编,楚地尽失难道意外吗?如果没有这个判断,他何必弃大本营彭城而南逃?

接着凄美的“霸王别姬”上演,一个五次屠城的恶魔,愣是被司马公塑造成了重情重义的伟丈夫,却隐藏了他逃跑时的惶惶不可终日。

既然重情重义为何不带走虞姬,生死与共才对啊,凭什么你跑了人家要先死?还不是占有欲作祟吗?

再联系前文的背景分析,我们不难看出此时的项羽根本没有丝毫的血性了,他唯一的目标就是活命,就是逃跑。这哪里是那个大英雄项羽?司马迁一心美化项羽,可不经意间还是被我们窥破了项羽的真面貌!

- 其二,除了逃往江东他别无选择

客观讲,项羽的选择面并不大,一是想办法打一场反击战,从军事上解除危机;二是战略性撤退,以图东山再起;三是束手就擒,以屈辱换活路。

第三条路风险太大,基本上是死路;第一条路有一定可行性,可惜项羽没了胆气,所以他只能在第二条路上碰运气。

那么项羽究竟想往哪里撤退呢?江东恐怕是他唯一的选择。

司马迁在乌江自刎中安排了一个情节,项羽面对请求他过江的船翁,很man地说:当年我带8000江东弟子过江,如今孤身回去,哪有脸再见江东父老?于是自杀了。

这个情节编得太好了,难怪《史记》那么迷人。可回到历史,这个情节完全不可信,既然项羽这么有血性还逃什么?直接跟江东子弟在垓下携手赴难啊,那才是个真英雄嘛。

从项羽的行程来看,他就是想逃亡江东,而且是扔掉江东子弟独自逃命,完全不顾“吃香”,至于能不能东山再起根本不在考虑范围内,保命要紧。想想那句“至今思项羽,不肯过江东”,很为李清照被愚弄而愤愤不平。

- 其三,10万大军成了累赘

那么,项羽为何只带了800人逃跑,10万马仔跟着不香吗?

最早项羽也是这么想的,他从谯县逃到下城父,再逃到垓下,如果不被围困他还将带着大军继续向南逃。可是垓下的四面楚歌让他意识到:10万大军已经成了逃跑路上的累赘!

人马越多行动的保密性越差,项羽是乘黑夜悄然出逃,当然不敢带太多的人。对项羽来说,最理想的结果就是汉军被蒙在鼓里好几天,他可以从容出逃。其次是被发现了,10万大军当炮灰替他拖住汉军。

可惜800人还是太多了,天亮后还是被汉军发现了,留下来的楚军也没当炮灰,更没替他挡住汉军的追击。更有意思的是,即便这800人还不断有人开小差,等到达阴陵时仅剩100多人。

阴陵之战可以看做是垓下之战的延续,5000对100,这仗没啥悬念,项羽带着仅剩的28人逃到东城。东城之战又在司马迁的妙笔之下,变成文学史上的璀璨明珠。

接下来就是“更璀璨”的“乌江自刎”,单手斩百人、不肯过江东、赠马乌亭长,头颅赠故人,每一个情节都震撼人心,可惜都靠不住,因为在《史记》中还有另外一个线索:项羽根本就没到乌江,在东城他就被干掉了!

- 《史记▪项羽本纪》:“五年,卒亡其国,身死东城,尚不觉寤。”

- 《史记▪高祖本纪》:“使骑将灌婴追杀项羽东城,斩首八万,遂略定楚地。”

只是这样的描述一笔带过,很不显眼,很容易被忽视。

到达东城时,汉军有1000人,项羽身边仅剩28人,早已吓破了胆的项羽,还能再逃出250里吗?所以后世史学家大多认为,所谓“乌江自刎”其实是司马迁的虚构,在“肉体消灭”和“精神塑造”之间建立一个强烈的感官冲击。

这就是项羽这么个屠夫式的人物,竟然成了后世精神象征的原因。其实真实的项羽,在垓下之战中被扒得体无完肤!

我们没必要指责司马迁,他有他的史观,他可以按自己的视觉解读历史。当然,您也可以有您的解读方式。

内容仅供参考,如果您需解决具体问题(尤其法律、医学等领域),建议您详细咨询相关领域专业人士。

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请与我们联系,我们将及时删除。