“克己复礼”是什么意思?

主流的解释是:“克制自己的私欲,使言行举止合乎礼”。其实,这样的解释根本就不是孔子的本意!

“克己复礼”,出现在《论语·颜渊》:

颜渊问仁。子曰:“克己复礼为仁。一日克己复礼,天下归仁焉。为仁由己,而由人乎哉?”

当下很多《论语》的注解版都是这样解释的,“克制自己的欲望,使自己的言行都符合礼就是仁。一日做到克制自己而言行符合礼的规范,天下的人就会称你为仁人。做到仁德要靠自己,难道还靠别人吗?”

然而,这其实并不是孔子本来的意思,而是北宋大儒朱熹,在对四书集注时,按照自己的理解做的注解。孔子的本意,可不是这样的。

为什么会这么说?孔子的本意,和朱子解释究竟有何不同呢?其实,孔子的原意和朱子的注解最大的差异,就在于“克”和“礼”这两个字的解释上。

关于“克”字的意思,朱子的注解为“胜也”、“克制”的意思,所谓“克己”,也就是克制自己的欲望。

而“礼”呢,朱子的注解不再是具体的礼节,而是泛指天理。因此,朱子的意思是,“复礼”就是遵循天理。

这其实也很容易理解,因为朱子是程朱理学的祖师爷,主张“理礼合一”,所以“礼”既是“天理”,也是“人事”。所谓“克己复礼”也就成为了天理战胜人欲,人只要克去那些“非礼”的部分,自然也就能复礼了。

然而,孔老夫子“克己复礼”的本意,可不是让我们去克制自己的欲望。孔子那时候可还没有程朱理学,他所说的“礼”,也只是“天理”的一种具体表现形式。

而“克”字呢,其实在古代汉语中有很多意思,它既有“克制”的意思,也有“做到”、“做好”的意思。

所以,孔子讲得“克己复礼”,其实根本就不是让人克制自己的欲望,而是让人做好自己,人人各安其位,大家都尽到了自己的本分,社会的“礼”也就恢复了。

所以说,如果按照孔子的原意,《论语·颜渊》的那段翻译成大白话,应该是这样的:

“每个人都做自己该做的事情,一切行为都合乎于礼的要求,这就是仁。一旦这样做了,天下的人就都归向仁了。实行仁德呢,要完全依靠自己,难道还需要靠别人吗?”

这时候有人会说,朱熹那么个大儒,为何要篡改孔子的本意呢?

这其实也很容易理解,朱熹这么做,这无非就是借孔老夫子,来给自己的理学做背书。

儒家之所以能够从百家中脱颖而出,成为中国的正统学派,是因为西汉时期,董仲舒建立了一套阴阳五行宇宙论,为汉武帝献上了巩固皇权制度的天人三策。董仲舒证明了皇帝的统治权力来自老天的意志。而且他的这套理论是可以观察,可以解释的。

比如说,老天高兴了,便有了春,老天更高兴,便有夏;老天要是忧愁了,就进入秋天,老天悲哀了,就是冬天。天道就是人伦,这叫天人合一。从四时相代,到生活中最小的细节,无不体现着天的意志。

当然,皇帝权力虽然很大,但这并不意味着他就能为所欲为。因为,皇帝的上面还有老天。老天爷会时刻关注着天子的表现,并通过一些自然现象来奖惩天子——如果帝王勤政善行,就通过异常的吉祥征兆,来奖赏他;如果帝王恶政暴行,就会通过反常的灾异,来警告他。

天道有常,人必须顺天承意。如何顺天承意?

这就体现为皇帝要听从天的意志,臣民要听皇帝的,儿子要听父亲的,女人要听男人的,如此等等,“下事上,如地事天,此之谓大忠”。——“忠”是君主们最愿意听的一个词。

就这样,汉武帝与董仲舒为代表的儒生立约,汉朝从此废黜百家,独尊儒术。而儒生们得到了好处,就要为皇权的“受命于天”做舆论宣传。

然而,从东汉到隋唐,佛教传入中国后飞速发展,与此同时,本土的道教也逐渐壮大了起来,儒家的正统地位受到了非常大的冲击。

为什么呢?

因为,之前董仲舒那套阴阳五行宇宙论为皇权作背书还算可以。但是在解释抽象世界(本体论)和人的心灵世界(心性论),以及人生死问题面前,儒家被那两家,尤其是佛教打得体无完肤。

佛教传入中国后,马上在精英阶层传播开来,甚至南北朝时期好几个皇帝都信奉佛教。到了北宋,为了对抗佛教,宋儒们想到了“给天地立心”,将天理和人心(欲)结合。

就这样,有了程朱理学,人们就不用再通过董仲舒的那套“天人感应”从外部世界去间接地接近天,而是人人都可以从自己的内心世界去理解天理。

为了让理学具有说服力,朱熹必须从儒家的经典中寻求能够为自己背书的圣贤之言。所以,他才把《论语》中孔子的话,按照自己的意思作注解。

这时候,有人可能仍然表示怀疑,你这么说有依据吗?

其实,如果你弄清楚孔子所说的“礼”是什么,就明白了。

孔子说得“礼”,到底是什么?这时候有人会说了,这还用问吗?从小我们就被教育,中国自古就是“礼仪之邦”,不管是宴宾会客,还是丧葬嫁娶,社会中的一切行为,几乎都能找到一套程序式的礼仪。因此,“礼”就是人们在日常社会活动中的那一套礼节和仪式啊!

这么说,其实只说对了一半。因为,在孔子的那个时代,“礼”不仅是礼节和仪式,它最主要的功能是代表着秩序——政治秩序和社会秩序。

为何这么说?先看《论语》中一个著名的典故:

孔子谓季氏,“八佾舞于庭,是可忍,孰不可忍也!”

——《论语·八佾》

意思是说,孔子在谈论到鲁国的正卿季平子时说,“季平子用八佾在自己的庭院中奏乐舞蹈,这样违背礼制的事他都忍心去做,还有什么事情不可狠心做出来呢?”

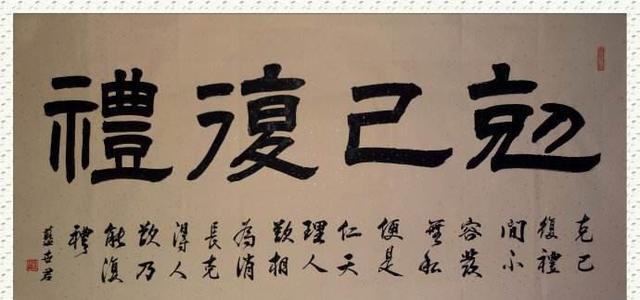

图 | 礼乐仪式

所谓的“佾”,是古时候舞蹈表演行列的规格,一佾为8人,八佾就是64人

这时候,可能有人就要感到疑惑了:这孔老夫子管得可真宽啊,人家季平子在家里欣赏舞蹈表演怎么就不行了?他用多少人奏乐舞蹈,你老夫子也要管啊?

如果你这么认为,那你就错怪孔子他老人家了。周代虽说是礼、乐并称,但“乐”其实也是“礼”的一种表现形式而已。

《周礼》中规定,礼乐仪式中,只有周天子才可以使用八佾,诸侯使用六佾,卿大夫用四佾,士则用二佾。季平子呢,他为鲁国的正卿,按《周礼》的规定,只能使用四佾,他用天子的八佾规格,无疑是僭越“礼制”的行为。

所以,我们再看孔子他老人家之所以这么生气,也不是没有原因的。

我们都知道有“周公制礼”之说,周公开创的这一套礼制,可不仅仅只是礼仪的规范,它最主要的功能,其实是一种社会制度的具体表现。“礼”的核心作用用十二字真言可以概括——“定亲疏、决嫌疑、别同异、明是非”。它是一套维持社会稳定的宗法制度。

众所周知,周朝实行的是分封制,本质上就是在血缘的基础之上,建立的一套“家国同构”的政治模式。

在这套政治体系中,周天子、诸侯、卿大夫,既是君臣,也是亲戚。整个国家,其实就是一个宗法制社会下的大家庭,周天子就是大家长。

图 | 宗法社会继承关系

在继承制度上,实行的是嫡长子继承制,嫡长子为大宗,其他为小宗。所谓,“庶子不祭,明其宗也。庶子不得为长子三年,不继祖也。别子为祖,继别为宗,继祢者为小宗。”——《礼记·大传》

在家国同构的宗法制社会下,大家虽然都是不是外人,但亲戚也得分个亲疏远近,要不社会还是得乱套。所以,如何确定不同人之间血缘关系的远近,是一件非常重要的事情。

宗法制度,一定要将本宗的利益放在第一位。如果在礼法上,天子要是对叔叔和娘舅一视同仁,那抬高了外姓的宗族,贬低了本宗,那天下就得大乱了。这其实就是所谓的“定亲疏”。

所谓的“决嫌疑”,就是要杜绝模糊的地位关系,严格地按照身份等级划分所有人的地位。

要给所有人进行地位排序?

是的,如果你是家长,即使是面对自己的亲儿子,也不能一视同仁。

举个例子,当你给大儿子个鸡腿吃时,如果二儿子也想要,怎么办?

如果是我们现代人,给大儿子吃鸡腿了,就也得给二儿子,必须要对儿子们平等对待。但是,如果古人也这么做,对儿子们平等对待,那可就危险了。

怎么回事儿呢?

因为你对儿子们的“平等”原则,会让别人产生“嫌隙”,尤其当你作为国君时这么做,臣子们就会看不出你两个儿子的地位谁高谁低,谁是你将来的继承人。“平等”的后果也很严重,儿子们从小就不知道家里的地位谁高谁低,将来发生继承人问题后,就会互相斗个你死我活。历史上很多皇帝都是因为犯了这样的错误,导致兄弟相残。比如唐初的“玄武门之变”,就是因为李渊没有“决嫌疑”。

所以,当你给了大儿子一个鸡腿,二儿子也想要时。你不但不能给二儿子,最好还得给他个大耳瓜子,教育他不要对老大拥有的东西有非分之想。如果你对待二儿子和大儿子是一样的态度,那么就会产生“嫌疑”。

因此,宗法社会要给人人划分等级,即便是儿子,也得要区分出长幼尊卑,嫡庶贵贱,为的就是“绝嫌疑”。

所谓的“别同异,明是非”,那就好理解了。就是按照“礼”的准则,来区分人与人、国与国之间的相同和差别,用是否符合“礼”的准则来明辨是非。遇到陌生人,他遵守“礼”就是同类,不遵守“礼”就是野蛮人。国家也一样,国民最受“礼”就是礼仪之邦,不遵守呢,就是蛮夷。

所以,“礼制”之所以能维持宗法社会的稳定运转,是因为它给所有人都制定了社会等级地位和行为的边界的标准,所有人都必须根据自己的等级地位而各安其位,所有人都必须根据自己的行为边界而各司其职。

你季平子是鲁国的正卿,就得按照正卿的标准用四佾;王铁柱的爷爷是铁匠,爸爸是铁匠,所以你长大后也要安心做个铁匠;每个人在社会上的位置是定好了的,谁也别做非分之想。

这就是孔子那个时代,“礼”的含义。“克己复礼”,就是做好自己,人人各安其位,大家都尽到了自己的本分,社会的“礼”也就恢复了。

然而,孔子的“克己复礼”的夙愿能实现吗?

后来的答案我们都知道了,孔子一生致力于“克己复礼”的伟大事业,但直到他去世后两年前,社会也没“克己复礼”。

为什么会这样呢?原因其实很简单,孔子的“克己复礼”过时了。

周代的“礼制”所维系的宗法制,其实是一个规模比较小的熟人社会——指的是统治阶层。也只有这样的社会中,才能依靠血缘关系确定亲疏远近、尊卑长幼,人们才能够各安其位、各司其职,保持秩序井然。

在这种宗法制下,统治者自上至下逐级行使权力,被支配者自下至上逐层恪守自己应尽的义务。有句话是“主子的主子不是我的主子,附庸的附庸不是我的附庸”。

周天子这样的分封制度,最开始还可以通过宗法秩序维持对地方上的统治,但是经过两三代人,周天子对地方诸侯的控制力就变得相当弱了(随着代际的增加,血缘纽带减弱了),对于不听调令的诸侯,周天子只能徒呼奈何。

同样,诸侯们虽然在封地上的地位非常高,但时间长了,他也管不了底下的贵族、卿大夫们养的门客。当鲁昭公调不动卿大夫季平子时,他也只能发出一声无奈的叹息。

统治者对权力的欲望总是无限的,当初周天子搞分封制,其实只因当时社会生产力水平低下,无力供养庞大的官僚体系,做出的无奈选择。到了孔子那个年代,随着冶铁技术的成熟、铁制农具的推广,以及各种农业技术的进步,社会生产力水平大幅度提高,官僚系统也越来越庞大了。对于统治者来说,将权力一竿子插到底,对社会进行直接统治也就不再是奢望。

然而,宗法社会的那套“礼制”,对诸侯实现中央集权统治却具有着天然的制约。诸侯,甚至大夫们都野心勃勃,看着周天子那一副窝囊的样子,他们感到不寒而栗。所以,诸侯们纷纷寻求变法,实行编户齐民、郡县制,决心打造一套由中央直接任命官员到地方的集权式官僚体系。

秦汉的郡县制

对于诸侯来说,只有将自己的权力一竿子插到底,才能对基层社会实现有效地组织和动员,只有摆脱宗法贵族们的掣肘,他们才能实现富国强兵的梦想。

因此,为什么春秋时代会礼崩乐坏,为什么我说孔子的“克己复礼”已经“过时”了,也就不难理解了。

在孔子生活的那个年代,诸侯们为了掌握绝对的权力,主动抛弃过去的“礼制”——严格地说,应该是礼制中那些掣肘君主权力的部分,开始变法。变法后,战争不再是只有贵族参战,打起仗来都不择手段,毫无顾忌。所以,遵守道义,等待楚军渡河列阵后才进攻的宋襄公,成为了笑柄。

诸侯国通过战争不断地进行扩张,社会不断地变大。社会膨胀,城市变大后,原来的熟人社会就被打乱了,逐渐变成了半熟人社会、陌生人社会。就这样,过去的宗法封建制也就不再适应统治者的政治需求了,在政治领域的作用也就逐渐地瓦解掉了。

在古代社会,统治者都是依靠城市,对周围农村地区进行统治的,城市的不断扩张,必然伴随着大量的移民。原先的一个大宗族进入到了一个比以前更大的社区,它就不显得大了,影响力也就弱了。在城市中,各个宗族的人们杂居在一起,互相通婚,久而久之就没有了之前在村子里那么强的血缘纽带,也就团结不起来了。

这就好比合村并居,拆迁之前,村民们团结着呢。一旦将他们打散,进入到一个庞大的社区,他们就很难团结起来了。一个几十人的物业公司,就能管理一个万人的社区。

郡县制就是这样的逻辑,宗法社会瓦解也就意味着周礼的生存土壤也将不复存在了。

历史的车轮滚滚向前,当各国诸侯们都在绞尽脑汁变法,通过富国强兵实现统一时,孔子却站出来号召大家,退回宗法制的小社会。谁会听从孔子的说教啊?尤其是在那个开始全民耕战、授民以爵、主张弱肉强食的战国时代,听孔子的话就等同于自取灭亡。这也就是孔子“复礼”失败的真正原因。

当然,达文说这么多,并不是要对孔子他老人家进行嘲讽或苛责。人处于历史之中,每个人都无法逃脱自己的历史局限性,作为圣贤的孔子也不例外。我这么细地讲述孔子“克己复礼”的故事,其实就是要提醒大家,要用历史唯物主义看待历史和社会的发展,绝对的理想主义是不尊重社会历史发展的固有客观规律。

当然,孔子这样的理想主义者也不应该成为我们后人批判和嘲讽的对象。孔子追求的那个人人奉行君子之道的理想社会,就当时,甚至当前我们这个社会环境和物质条件来说,确实很难实现。这就像我们做艺术创作,我们是画不出绝对的圆,我们是无法创造出绝对的美,这并不能推导出它们不存在。

君子是一种“道”,天下大同也是一种“道”,我们或许永远也无法抵达,但是,我们可以不断地努力去无限地接近它。但是,一定要记住,理想和现实是相辅相成的,脱离现实的理想是空洞的,没有理想的现实是不值得过的。最终真正能推动这个世界良性发展的,是有理想的现实主义者和懂现实的理想主义者。

END

本文为达文有话说原创作品,未经授权禁止转载!

本文所用图片,除特别说明外均来自互联网,如有侵权烦请联系作者删除,谢谢!

“克己复礼”是什么意思?

醍醐灌顶颠覆三观,曲阜孔庙一位神秘的扫地老大爷,告诉我什么是孔子说的克己复礼。说的天花乱坠,似乎有那么点道理。也不知道对不对,分享出来。

有一年冬天我出差到了山东曲阜,正好到了,那必须去拜一下孔夫子。于是我抽空打了个车直接去了孔庙。

满怀崇敬在里面拜了孔子。出来外面出了很大的太阳,冬日的暖阳,晒得人非常舒服。我就在庙外面找了个石凳子坐下晒晒太阳休息休息。那时节游人如织,我也正好斜躺着休闲观看。

正在晒着,忽然一个老大爷,在我左边扫地,他白发苍苍,拿着扫帚一下一下地很认真的扫。

我当时年纪轻,不懂事,就没好气对他说:唉,大爷,扫地别在我旁边扫,这么脏。

他停下来看着我说:年轻人说话一点都没有好语气,这就是坐没坐相,说没说相。

我一听马上坐好,说道:大爷,你说的对,对不起,是我无礼了。

他笑着说:知错就改,善莫大焉。

我说:大爷你不愧是孔庙前扫地啊,出口都是这些之乎者也。

他说:这和在哪里扫地没有关系,走遍宇宙,这个风雅也都算数。

我笑着说:您这口气还不小。您这是要把仁义理智信发扬到全宇宙啊。

他说:这还需要我去发扬吗?它本来就是全宇宙的本来善法。

我说:是吗?您这一说,应该还挺了解儒家文化啊?那我问问您,克己复礼是说什么?您说的好,我就帮您扫完剩下的地。

他说:说话算话啊。老夫我正好累了。

我说:君子说一不二。

他也坐下来,说道:

克己复礼,是个人和社会达仁之境的终极方法。在《论语·颜渊》中记载,颜渊问老师孔子什么是“仁?”孔子回答:“克己复礼为仁。一日克己复礼,天下归仁焉!为仁由己,而由人乎哉?”

克己,是说约束自己、修整自己,通过修行达到让自己正念正行。

复礼,就是自然回归礼的境界。

克己复礼,不是一个强制性标准。它只是孔子提出的一个理想化的倡导。

我们后世把这四个字理解为强制性的标准,拿来教条主义,本身违背了孔子的意思。孔子一辈子不搞教条主义。他一生只提出倡导倡议和选项给大家。选不选是你自己的事情。为仁由己,而由人乎哉?这事情必须靠个人自己内修,不在于外人怎么鞭策你要求你评判你。

他主张不要强迫,所以说己所不欲勿施于人。

这是什么?这是宽厚待人,慈悲待人,不强迫别人非要怎么样,因为每一个个体没有把握没有恒定的标准可言。

所以克己复礼也一样,不是强制要求。虽然后人拿来强制要求君子非要做到才行,但是真正通透的人,知道这个东西只是希望而已。

孔子说仁就是克己复礼,就是告诉颜渊,如果大家都能做到,那就是仁。当然我们用脚指头都知道,人不可能都做到克己复礼。

我问:那么,克己复礼为什么这么难?

他说:克己复礼的意思是,人应该只把眼光和尺子对着自己,不是对着别人。只有人都注意约束自己,不去管别人的对错,那这个世界就太平了。

可是我们不可能理解这个意思,我们听了这四个字,马上拿出尺子对着张三李四王二麻子,开始度量别人评判别人,你是不是君子,你有没有克己复礼,你做的事情符合不符合礼法,你对自己有没有约束,全是这个了最后。

其实他老人家说的,是要我们克己,克服自己约束自己检查自己修行自己,而不是挑刺找茬别人。

人人把自己搞好了,那世界当然就完美了。就是仁的大境界了。

所以说,世界的大仁,需要基本个体的小仁都达到了,才能自然形成。一个社会个个都是自私自利的精细虫伶俐鬼,哪有什么仁可言?当然,反过来看,我们的社会也不可能个个都是自私鬼,有一个自私鬼,就相对有一个无私的人,是非黑白善恶都是对半的。不过我们常常喜欢看不好的一面来哀叹世风日下。

克己复礼的难,就难在只管自己不管别人,那实在太难了,我们都是习性如此喜欢挑别人毛病,喜欢拿标准去要求别人,只许州官放火不许百姓点灯。这是我们的习性,太难改了。

有几个人愿意不管外界,只管做好自己,默默自己修行,这种人太少了。尤其是修行人,不进修行门还好,还挺正常,一来修行,马上变成了道德纠察队队长,用替天行道之心,开始找世界的茬。

谁谁谁不得法,谁谁谁是邪师,谁谁谁道德败坏,谁谁谁没有捐钱,捐少了、谁谁谁价值观有问题,恨不得全世界人都是真善美的完美之人,他就满足满意了。

所以说,克己复礼最大的伟大之处,就是孔子看到人的习性这样,才给我们提出一个倡导,大家啊,少管闲事,修好自己,才是正路。

孔子也知道这个不现实,但是他还是提出来了。就像他提出其他的语录一样。有人懂了就救了一个人,好像那个在海边丢鱼的孩子,救一条是一条,不求完美理想,只救当下。

这是孔子的人生信条,知其不可为而为之。知道是梦想,但是也要说出来。我问:那,复礼,为什么是自然回归呢,不是一般人说的践行礼法吗?

他说:我刚才说了,孔子不说强制性要求,践行礼法,多少有点强制。他不是要你非要做成仁义礼智信的样子,仁义礼智信不是刻意做的出来的,是一个人心性修为的自然成就,是回归到了那个程度,是水到渠成。

所以说复礼,是回归到了礼的境界的意思。

你做到了自己约束自己,修为自己,时间一久,就回归礼的境界。不需要你给别人给社会定一大堆的君子养成规章制度。最高级的方法就是自然成就。

为什么自然成就这么好呢?因为它是发自肺腑发自内心深处的认同和契合。

并不是依靠外部教条培训和要求而来被动达到。

当圣贤说出这些道理,有心的人,就会领会,然后在生活中感悟和践行。这就是老子说的:上士闻道,勤而行之。

上士闻道后,赶快去实践操作,去大小事情里践行,当他们践行的时候就发现圣贤所说完全不错,太对了,这时候就叫做和圣贤同频。

和圣贤同频,其实没有什么大不了,就是你相信这个道理,并且愿意去生活中工作中实践和感悟印证这个道理。

比如孔子说己所不欲勿施于人,有心者闻听后,觉得有道理,就会去生活中试着感受,不去强求别人是一种什么感觉。就是这么简单。

你不去践行,它就是《论语》里的一句话,和你毫不相干,只能拿来丢书包,但是你践行了,感悟了,印证了它的好处它的对路,你就等于和孔子同频了。你就等于知行合一了。

这就是自然成就,自然成就就是内心认同,然后自然践行,在行道中自然而然地感悟了印证了,同时也成就了。这和在学堂里被老师死要求非这样不可,在社会中被大众要求非这样不可,是不可比的效果。

所以孔子对君子很少提出要求,我们都误解了他,他说的都是倡导和建议,他只是站在山顶告诉大家,君子山峰的风云景色是如何的,要上到这个山峰,是可以通过怎样走。但是后世的人,把他的登山指南举起来,变成了教条和框框,虽然说有好也有坏,却其实还是违背了孔子的本意。

实际上一个国君,诸侯,要想让整个国家施行孔子主张的仁政,前提条件也必须是这个国君和诸侯自己先认同和践行了这些道理。否则就是教条。

比如一个老板,学了一大堆管理学理论,到了公司里,根本用不上,因为理论再好,也要在不同的实践里去体会和调整,去感悟。去试验。

这其实就是孔子和老子一致的地方,他们都是倡导自然养成的,但是老子的自然养成理论,是从根本上提出的道论,孔子的自然养成理论,是系统下面可操作性的方法论。

我问:那克己后自然可以回归到礼的境界,礼的境界到底是什么境界?

他说:礼的境界,就是心平气和、清明澄澈。礼不是说人见了人都点头哈腰像日本人那样,那是礼的浮华表皮,搞过度了更加连表皮都算不得。礼是内在的精神。

一个人内在达到了心平气和,清明澄澈,达到了内在的理智巅峰,也就是自然真善的境界,这时候这个人已经同时具备仁义礼智信了,不需要再去刻意做什么。

内心平和,你自然与人为善,你自然不会口出妄言龇牙咧嘴没大没小,你也自然坐有坐相站有站相吃有吃相,你也自然不会强迫别人,也不会因为被人侵害就怨恨满心,你内心平和,就有慈悲在发散作用,你就自然会乐善好施、自然会一诺千金、也会极其珍惜每一段缘分。这就是复礼。

你见过一些山区的老人吗?他们是彻底的文盲,但是一辈子很亲和很平静,很有礼貌很和善,他们信任任何人哪怕陌生人,还对别人一诺千金。

这些品德,几乎全部不是靠教育灌输得来的。这就是克己复礼的效果。他们是很在意自己的道德水平,也很自然的天生如此。

所以孔子一辈子推广自己的这套东西,也有几层法,下层法,是礼制,靠当权者来施行的,一旦有人愿意干,理想社会模型可能就有希望建立。这就是为什么他要周游列国的原因。

中层法是礼教,通过教育培训,推广文化理念来传播礼的精神。

最上层是心法,是强调人心自觉的作用,所谓“人而不仁,如何礼”,这是孔子的最大的贡献,孔子赋予僵化了的“礼”及“仁”的灵魂,期望通过自己的教育,让人们能够从内在的修行觉醒、或者从外在行为规范中对自己的生命进行观照,从而唤醒自己的心灵,做一个立志俢养品德的君子。

这就是他说的克己复礼,自我觉醒、然后自然回归礼的境界。

所以,你怎么看这句话,以下等视角看,就去搞礼制,要求大家搞克己,大家都要规范自己管理自己,以中等视角看,就去搞礼教、希望通过教化和感染,传播礼的精髓。以上等视角看,就凝神回摄收敛,注重修心修自己,先把自己成就了,再去度别人。

你看,他这个和佛陀又有什么区别,所以佛教说大菩萨行道,各式各样随其因缘各显其身,做不同的教化。佛陀在《金刚经》里说:一切贤圣皆以无为法而有差别。说的就是这样的情况。

儒释道殊途同归,走到巅峰之处大家握握手,哦,是你啊,哦,你也在啊,哦,我也在。

“克己复礼”是什么意思?

“克己复礼”用今天的话说,就是人不但把自己的心思压住,别胡来乱来;还要让自己的行为符合礼仪规矩,不走歪路捷路。

在《论语·颜渊》中记载,颜渊问老师孔子什么是“仁?”孔子回答:“克己复礼为仁。一日克己复礼,天下归仁焉!为仁由己,而由人乎哉?”在孔子看来,“仁”是人必须坚守的修为,怎样才能做到“仁”呢?孔子说了,克制自己、践行礼仪。

孔子所说的“礼”是周公旦倡导的周礼,是儒家理论的经典。尽管周礼过于格式化,但是,它还是人所应该遵循的规矩,是人要追寻的修为。

在今天看来,孔子说的话实在太有道理了。

生而为人,吃的五谷杂粮,走的万条路途,经的千般世事。没有一天能离开这个世界,也不可能不和别人打交道。人走得顺着正道、人行得坚守路数。天地不可能顺着你的意思走,别人也不能顺着你的心情过。

所以,人得把住自己不任性,管住自己不非礼。

“克己复礼”既有“从严律己”的意思,更有“守法敬畏”的意思。

生而为人,都是一枚肉身,把别人当傻瓜不行,不管住自己不行,不按规矩出牌更不行。

“克己复礼”是什么意思?

“克己复礼”是孔子学说的一个重要概念,出自《论语·颜渊》一章:“颜渊问仁。子曰:‘克己复礼为仁。一日克己复礼,天下归仁焉。为仁由己,而由人乎哉?’颜渊曰:‘请问其目。’子曰:‘非礼勿视,非礼勿听,非礼勿言,非礼勿动。’颜渊曰:‘回虽不敏,请事斯语矣。’”对于“克己复礼”,传统和众认的解释是要约束和克制自己的私欲,从而使各自的言行合乎礼的规范。这种解释看似顺理成章,无可非议,实则大错特错,歪曲经典。这种解释之所以被公认,大概是受了朱熹解释的影响,因为朱熹在传统文化领域地位很高,所以他的解释几乎没有人质疑过。

朱熹解克己复礼,其言曰:“克是克去己私。己私既克,天理自复,譬如尘垢既去,则镜自明;瓦砾既扫,则室自清。”又曰:“克己复礼,间不容发,无私便是仁。”又曰:“天理人欲,相为消长,克得人欲,乃能复礼。”又曰:“敬如治田灌溉,克己如去恶草。”朱熹理学强调“存天理,灭人欲。”所以在解释“克己复礼”时把“复礼”和人欲对立起来,认为只有约束和克制人欲,才能达到复礼的目的。

孔子的意思真是这样的吗?儒家思想真象朱熹理学那样主张禁欲吗?答案是否定的。人欲生而有之,本身就是天理,灭人欲就是灭天理,所以“存天理、灭人欲”本身就是伪命题。朱熹自己就因“引诱尼姑二人以为宠妾”、“家妇不夫而孕”(儿媳在丈夫死後却又怀孕)等事被弹劾。这两条无风不起浪的作风问题是对朱熹及其以“存天理、灭人欲”为纲领的理学最大的打击!朱熹硬把理学的内容塞进儒家思想,是对儒家思想的篡改和污染,实为儒中之贼,并不配享孔庙。儒家思想并不主张禁欲,而是主张中庸之道,在承认人欲正当性基础上,把人欲规范在礼的范围内。“君子爱财,取之有道”,“食色,性也”,这都是儒家思想。子曰:“富而可求也,虽执鞭之士,吾亦为之。”(《论语•述而》)子曰:“邦有道,贫且贱焉,耻也;邦无道,富且贵焉,耻也。”(《论语•微子篇》)子曰:“富与贵,人之所欲也;不以其道,得之不处也。贫与贱,人之所恶也;不以其道,得之不去也。”(《论语•里仁》)子曰:“不义而富且贵,于我如浮云。”(《述而》)从孔子的这些言论中可窥一斑,哪里有禁欲的影子?分明只是强调欲而有道罢了。

私欲是天然的,也是合理的,私欲只可规范,而不是禁止。那么把“克己”解释为约束、克制自己就是错误的。“克”的本义是能够、可以的意思。“己”是自己的意思,在这里表示自主、自觉、主动的意味。“克己复礼”就是能够主动、自觉地恢复周礼的意思。为了更好地理解这句话,我们可以把它放回原处,并结合当时的历史背景来理解。

“克己复礼”是颜回向孔子问仁时,孔子提出来的概念。孔子是大教育家,擅长因才施教,所以对于同一个问题,针对不同的学生,孔子就有不同的答案。同样是问仁,樊迟问仁,孔子给的答案是“爱人”;仲弓问仁,孔子的答案是“己所不欲,勿施于人”;子贡问仁,孔子回答说“子欲立而立人,子欲达而达人”;而颜回问仁时,孔子的答案则是“克己复礼”。为什么会这样呢?这是孔子根据不同学生所达到的道德修养程度而针对性地给出的答案。

樊迟是个年青的小学生,道德修养尚浅,说得太深奥了根本听不懂,所以让他知道仁就是爱人就行了,“爱人”是仁的最低标准和最直接的表述,很好理解。颜回是孔子最得意的弟子,深得孔子真传,道德修养水平是诸弟子中最高的,故给出“克己复礼为仁”的答案。“克己复礼”当是仁的最高境界。“爱人”是仁的最低标准,有许多爱的方式和内容并不合礼,比如母亲溺爱孩子,那只是一种妇人之仁,并不是真正的仁爱。在“爱人”的基础上,努力使自己的言行都合乎礼的规范,这样,仁的境界就大大提高了。而仁的最高境界就体现在自觉性上,不但能使“爱”合乎礼的规范,还能不靠条款强制而自觉主动地达到。这就是思想已经从必然王国进入了自由王国,孔子所谓“从心所欲而不逾矩”。

“一箪食,一瓢饮,在陋巷,人不堪其忧,回也不改其乐。”(《论语·雍也篇》)颜回本身就很贫穷,而且安贫乐道,所以孔子在颜回问仁时,大可不必强调克制欲望,因为颜回已经做得够好了。让颜回节欲,莫非连凉水也不让喝,岂不太可笑了?孔子只是强调“复礼”的自觉性和主动性,因为这是最难的,这才是对最得意弟子应该说的最高水平的话。“一日克己复礼,天下归仁焉”,听听这句话,“天下归仁焉”,这是多高的境界,岂是简单的“爱人”境界所能达!孔子又补充说:“为仁由己,而由人乎哉?”这就更说明白了,为仁的最高境界就在于由己,难道能是由别人(强制)吗?孔子说得这么明白,为什么几千年来就没有人能正确理解呢?可见,尊古而不泥古,尊贤而不盲从于贤,有自己独立的思考,才是治学的正确方法。

(文章为子夏故坛原创)

附:

朱熹(1130.9.15—1200.4.23)宋朝著名的理学家、思想家、哲学家、教育家、诗人,闽学派的代表人物,儒学集大成者,世尊称为朱子。朱熹是唯一非孔子亲传弟子而享祀孔庙,位列大成殿十二哲者中,受儒教祭祀。朱熹的理学思想(以“存天理、灭人欲”为纲领)对元、明、清三朝影响很大,成为三朝的官方哲学,被称为中国教育史上继孔子后的又一人。(以上为网上传统评价,实则有待商榷)

“克己复礼”是什么意思?

题主好,我是野狐,我来回答你这个问题吧。

这句话出自《论语 颜渊》“颜渊问仁。子曰:‘克己复礼为仁。一日克己复礼,天下归仁焉。为仁由己,而由人乎哉?’”

曾经持续多年的全民“批林批孔”运动中,“克己复礼”被作为孔子拉历史倒车,搞复辟运动的铁证。在广泛而深入的群众运动中,这句话全国妇孺皆知。但时至今日,真的理解这句话的人,和知道这句话的人数相比,那简直少得可怜。要理解这句话,需要结合孔子的思想,单从字面上是不可能理解这句话的。下面野狐详细解读一下这一章句,看完你就明白了“克己复礼”所包含的深刻思想。

“克己”就是克制自己,约束自己,管理好自己的情绪和行为。用什么来约束自己呢?那就是用“礼”。“复”这个词的本意是“返回、回来”,《说文解字》释为“往来也”,“无往不复”(《周易 泰》)、“反复其道”(《周易 复》)就是用“复”的本意。“复礼”,就是回到“礼”上去,依“礼”而“视、听、言、动”。如果能坚持这样做,那就算是“仁”了。“仁”是孔子哲学思想的核心,此处的“仁”是其基本意思,就是做人的最高境界。

春秋时礼乐崩坏,从诸侯到大夫到士,以至于民,常常不能依礼而行,社会秩序异常混乱,孔子深有感慨的喊:“谁能出不由户,何莫由斯道也?”(《论语 雍也》)。谁进出房间能不通过门户?“礼”就是通往“仁”这个天下最大宅屋的门户,为何在这里越墙的越墙、跳窗户的跳窗户,偏偏不走“礼”这条正门呀。孔子要建立一个有序的“大同世界”,“礼”就是他实现理想的重要手段。

“克己复礼为仁”的意思就是:一个人如果能克制自己,约束自己,管理好自己的情绪,规范自己的行为,让自己的言行能合乎“礼”的要求,这个人就算是到了“仁”的境界了。

一日克己复礼,天下归仁焉。注意,这两句其实是互文,就像“弟子入则孝,出则悌,”一样,要两句合在一起理解,分开就错了。很多人将其翻译为:年轻人在家要孝敬父母,出门要兄弟友爱。在家兄弟就可以不友爱,在外就可以不孝敬父母吗?如此就是:死于句下的典型代表。年轻人无论在家还是在外,都要孝敬父母、兄弟有爱。这才是正解。

“克己复礼为仁”,说的是个体如何来做,这一句承上,从个体上升到了天下。那一天,天下的人都能“克己复礼”,那一天,天下就到了大同世界了。此处的“仁”是指最好的社会状态。

为仁由己,而由人乎哉?这句又回到个体上来说,意在说实现“大同世界”并不难。孔子也曾说:“仁远乎哉?我欲仁,斯仁致矣!”(《论语 述而》)“修身、其家、治国、平天下”的思想就源出于此。只要每一个人自己愿意,大家都依礼而行,每个人都达到了仁的境界,天下就大治了。就像我们都学雷锋,这不难吧,只要你愿意,谁都做得到,每个人都像雷锋一样了,这社会不就大治了吗?例子不很恰当,道理大致就是这样。

三句话,围绕的还是自己的“大同理想”,从个人的修行再到天下的大治,补充说明这个要求不高,也不难,只要你愿意都能做到。主题明确,思想深刻,逻辑性很强,因为过于简洁,很多时候,很多人会理解不到位。野狐自认为,孔子对我的解释应该会满意的,那就用孟子的话来结束吧:“圣人复起,必从吾言矣。”

“克己复礼”是什么意思?

简单从字面上来理解这个成语,还是很容易的,意思是要约束自己,使自己的言行符合于礼。如果做到了这一点,那就是“仁”的体现。

原文出自于《论语·颜渊》颜渊问仁。子曰:“克己复礼为仁。一日克己复礼,天下归仁焉。为仁由己,而由人乎哉?”颜渊曰:“请问其目。”子曰:“非礼勿视,非礼勿听,非礼勿言,非礼勿动。”颜渊曰:“回虽不敏,请事斯语矣。”翻译说颜渊问孔子,怎样才能成为一个仁义的人。

孔子说:要战胜自己的私欲,使自己的行为符合礼节,这就是仁。只要每个人自己做到了克己复礼,那么天下人都会成为仁义之士。仁义是靠自己去做的,难道你还想我来帮你吗?

颜渊说:老师您具体点。

孔子说:凡是不符合礼的事情,就不要去听、去看、去说、去做。

颜渊说:懂了。

克己复礼实际上,这句话就是对孔子“仁义之道”的最好解释。

克,古文中是攻克、战胜的意思,克己就是要战胜自己。这说起来容易,做起来太难。咱们都问问自己,能战胜自己吗?

对金钱的欲望、对美色的欲望、对食物的欲望,西方人讲“七宗罪”,分别是暴食、贪婪、懒惰、嫉妒、骄傲、淫欲、愤怒,概括起来,这都是人的欲望,有几个人能战胜自己呢?

中国人讲“心魔”、“心贼”,跟西方的七宗罪差不多是一个意思,明朝王阳明说:

“去山中贼易,去心中贼难”这也就是说欲望难除的意思。

孔子回答,要战胜这些欲望,就要记住四句话,分别是:非礼勿视,非礼勿听,非礼勿言,非礼勿动。

这是克己的方式,重点在于一个“勿”字。

合乎于礼,其实就是合乎于理,克己的目的是复礼,实际上就是让事情归于合理化,世间万物,只要合理,那就是礼。

宋朝朱熹说:

存天理,灭人欲这句话的争议在此不谈,但这是对克己复礼思想的一种解释,所以他又说:

天理人欲,相为消长,克得人欲,乃能复礼。该怎么做?那么,要怎么做到克己复礼,从而实现仁呢?

自觉而自愿,自主而自动,去规范自己的行为准则,做到“四勿”,你就是个仁人君子啦!

内容仅供参考,如果您需解决具体问题(尤其法律、医学等领域),建议您详细咨询相关领域专业人士。

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请与我们联系,我们将及时删除。