为什么古代盗墓贼遇到金缕玉衣只抽金丝不拿玉衣?

曾经有人认为盗墓者之所以只拿走了金银财宝而留下了金缕玉衣,是因为盗墓人拥有自己的“职业操守”,本着一种“不将墓葬中的东西拿干净”的原因留下这些玉片,但真实的情况或许并非如此简单。

首先,就是这些金缕玉衣的玉片并不好进行二次加工,而且也没人敢买。

从古至今盗墓都是一个地下的行当,没有任何盗墓贼愿意让其他人知道自己的身份,而且在古代的时候盗墓是杀头之罪的,所以盗墓人都会想尽办法去隐瞒自己的身份。

一般来说他们到坟墓之中都是去偷一些金银珠宝,因为这些金银珠宝并没有明显的辨识性,在市面上也都有流通。就算他们拿到市面上,也很少会有人看出来这是从地下挖出来的。

如果一些金银物品的造型比较特殊,盗墓贼们也完全可以通过融化重塑的方式改变其原来的形状使世人无法认出。

但金缕玉衣的玉块就很难改变形状了,因为制作金缕玉衣的玉块都是经过事先打磨好的材料,在这些玉块上面还串有小孔。就算想重新雕刻成其他的一些工艺品,但是改刀的过程中非常的困难且可改造空间也非常的小。

因此金缕玉衣拿到市面之后只能够直接卖原石。

而如果直接卖原石的话,就有一个问题出来了,那就是很容易被人发现是从墓葬中所挖出来的金缕玉衣,毕竟能够穿得起金缕玉衣的墓主人一般已经不单纯是王侯将相级别的,大多都已经是帝王了。

据《西京杂志》记载:“汉代帝王下葬都用‘珠襦玉匣’,形如铠甲,用金丝连接。”

偷挖这些人的墓葬,或许可能直接就是株连九族之罪了。

就算是改朝换代,如果不是乱世的话,也会有人追究,所以对于盗墓贼来说也就没必要去招惹这个东西。毕竟与其花这么大功夫去挖一个不好卖的东西,还不如多拿点其他的值钱东西。

再者,这个金缕玉衣其实如果真拿到市场之上也并不好卖,毕竟如今玉器的市场受到严重的限制。

在古代的时候玉器只有大户人家才能够佩戴的,老百姓们基本上都买不起。

倘若大户人家买玉佩的话,肯定是买那些上等的原石请工匠进行专门的雕刻,正如前面所说这些金缕玉衣的玉块都非常的小,而且被打孔了,所以根本没有雕刻的价值。

因此大户人家不会买,老百姓买不起,所以它也就没有其存在的市场了。

在古代大多数人认为玉纯洁无暇,能有净化心灵的功效。但同时也有不少思想守旧的人认为玉它是一种极阴之品,尤其是经过墓葬的玉自身本来就是带有一定邪气的。

人们对玉的评价起伏颇大,甚至可以说是两极分化。因此尽管整体的金缕玉衣非常的美观,但也不会得到太多的赏识,毕竟评价波动大,一定程度上就决定了它的价值波动也高。

对于盗墓贼来讲,下一次墓是极其有风险的,所以选宝也都是求稳,若选这个的话显然不是求稳应该有的表现。

最后,金缕玉衣其实也并不好搬运。

无论金缕玉衣多么值钱,但是它本身就是一种石头。一套的金缕玉衣差不多是由上千块石头组成的,看似只是衣服不是很大,但却非常的重。

而且盗墓贼挖盗洞又不像现在的挖掘机挖土坑,他们所挖的洞口一般都是一个人勉强能通过。这样打的盗洞一来可以非常隐蔽,二来也可以节省挖掘盗洞的时间,总之目的就是在最短的时间内神不知鬼不觉的将东西给偷走。

但这样优势虽然不小,但也是有劣势的,毕竟要在这么狭小的盗洞中拿上去那么大一件的金缕玉衣,毫无疑问是非常困难的。

更何况正如前文所说,玉衣不能像金丝一样可以二次加工,不太好卖,所以盗墓贼也就留下了玉片,抽走了金缕玉衣的金丝。

当然了,这也是被逼无奈的一些举措罢了。

其实在大多数时候,如果能全部带走的话,贪心的盗墓贼们还是都会带走的,即便当时不能立马带走,也会找时间错开来分几次带走。只不过在某种特定情况,他们必须要放弃一项的时候,他们才会留下玉衣。

为什么古代盗墓贼遇到金缕玉衣只抽金丝不拿玉衣?

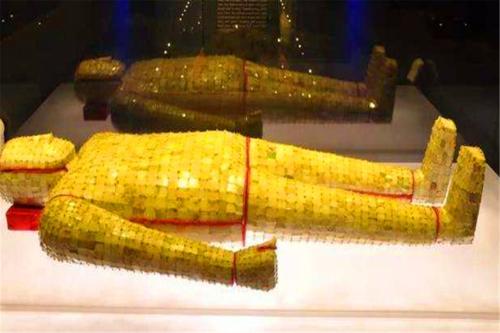

徐州狮子山西汉楚王陵出土的金缕玉衣,被盗墓贼抽走了1000多克的金丝,留下了4248片质地莹润的和田玉玉片。这是目前为止发现的金缕玉衣中玉片质地最好的一套。(经过几年的拼接修复,修复后的玉衣使用的金丝达1576克,当年盗墓者盗走的金丝数量应该就与此相当)1968年满城汉墓中山靖王刘胜的玉衣虽然入选了禁止出国展览文物,但是刘胜的玉衣胜在完整,胜在首次。其玉衣的质地、制作工艺与徐州博物馆的这件玉衣相比还是比不过的。

在徐州狮子山楚王陵还发现了盛放金缕玉衣的“镶玉漆棺”,出土时已散乱,棺木朽毁,剩下大量原来镶嵌在棺壁外面的玉片,共计1781片。如果说金缕玉衣的玉片过小,盗墓贼看不上,镶玉漆棺的玉片可就大了,也更值钱,为什么盗墓贼也弃之不顾?

- 镶玉漆棺

原因不难理解,金丝可以融化,可以变成金饰、金片、用具等转卖,比玉器的价格也更高。玉片就不行了,本身用于制作金缕玉衣的玉片就小,上面还有3-4个孔,再加工困难,加上当时在玉器使用上也是有等级制度的,有些质地较好的玉器平民百姓是不能使用的,而徐州狮子山楚王陵的玉器质地罕见的好,连盗墓贼也不敢轻易去盗了。

- 淮阳北关汉墓,墓主人为陈顷王刘崇,使用的是“银缕玉衣”,早年被盗墓者盗走了银丝,仅剩545枚完好的玉片和1736枚破损的玉片。

- 东平县王陵山汉墓,使用的是“铜缕玉衣”,铜丝也被盗了,墓内留下了1647枚汉白玉玉片。

汉代玉衣就相当于一件量身定做的玉匣,墓主人的尸身都被包裹在内。普通盗墓贼在盗墓时时间很紧迫,哪有闲工夫将金丝一点点的解下,最简单粗暴的方法就是把玉衣拆解了,在拆解的过程中便会难免的遗落一些玉片,所以在很大一部分汉墓中,盗墓贼遗留的仅仅是数枚,或者数十枚玉片,盗墓者是把金丝与玉片一同盗走的。

- 修复中的金缕玉衣

徐州博物馆馆长曾做过统计,截止2015年,共出土汉代玉衣114套,其中西汉46套、东汉68套,晋2套。地域上河南出土数量最多,达35套,其次是江苏、河北,都是21套,山东省也出土了19套,但出土时完整了仅有几套。

玉衣制度只在两汉时使用,归根到底,物极必反,汉代墓葬十墓九空,墓主人尸骨不存。两汉的厚葬使得官方发起了“发丘中郎将”和“摸金校尉”,统治者已经看到了厚葬的弊端。

我是阿斗,文物考古聊历史,欢迎点赞关注!

为什么古代盗墓贼遇到金缕玉衣只抽金丝不拿玉衣?

盗墓贼在盗取贵族陵墓的时候,有时会在棺椁当中的尸体身上发现金缕玉衣。其实这并不是死者身上所穿的服饰,而是属于一种埋葬工具。在死者生前是没有制作这种道具的,需要在死者死后下葬时用金丝和玉衣慢慢组装在一起,这样才能够形成金缕玉衣。根据它的功能来看,也可以把它看做是一件玉匣或者是玉棺。而这种金缕玉衣,只有在汉代贵族墓当中才能够发现,而且死者的级别要非常高,才能够拥有金缕玉衣。在西汉的时候还并不是很常见,只有在东汉的时候在皇帝赏赐情况下才会见到。而且必须要是皇室子弟才能够拥有金缕玉衣,一般的侯爵只能够拥有铜丝玉衣。

这种金缕玉衣需要根据死者身材的各个指标来进行量身打造,制作的过程非常繁杂,而且要求很高。特别是对于玉片的制作,必须要精细打磨,这样才能够切割磨炼出完全贴合死者部位的小玉片。而且不同部位的运用,也会导致小玉片的形状大小各不相同。有的是三角形或者正方形,有的会是弧形。

由于这些玉片必须要用金丝来连接,因此在这些玉片上面还会进行穿孔,才能够把他们连结在一起。这样才能够把金缕玉衣给做好。在上个世纪60年代,现在河北的汉朝墓穴当中发现了两套保存完整的金缕玉衣,当时玉衣当中的尸体已经完全风化腐烂。因此留下了这两套珍贵的稀世珍品,而且据考证这两套金缕玉衣的主人应该是当年的中山靖王还有他的王后。

而且汉代的贵族用金缕玉衣进行下葬,是记载在了有关的史料当中。当时社会对于玉石比较崇拜,认为这种东西不仅能够象征富贵,还可以保证尸体千百年不腐。作为一种身份地位的象征,当然他们也会把玉石做成一些工具来进行陪葬。不仅仅是在古代的中原地区,就连埃及也会发现一些黄金木乃伊身上同样有金缕玉衣,而且数量极多。不过当时埃及地区的玉石雕刻技术不如我国,因此,这种黄金木乃伊并没有玉器佩戴在身上,只是在实体表面镀了一层金而已。而且根据考古发现,在出土的金缕玉衣上那些玉片,造型十分的精致,并不是仅仅简单打磨一下而已。在制作出玉片之后,还会在上面雕刻一些花纹。

是令人奇怪的,是在贵族墓穴当中,这些制作精致的玉片通常都会保留下来。即便是遭到盗墓贼的破坏,他们也不会拿走这些精美的玉片。而最多就是把金缕玉衣当中的金丝给抽走。墓穴当中其他的一些金银制品或者珠宝都会成为盗墓贼顺手牵羊的对象,但是唯独这些玉片不会拿走。首先是因为古代有传说玉养人的说法,活人用玉可以养人,死人用玉则能够养魂。盗墓贼通常都很迷信,他们坚信这样的说法,因此对这些看上去阴气较重的玉片是绝对不敢去碰的。

而在下葬的时候,能够使用金缕玉衣,自然身份高贵。那么墓穴当中的其他金玉珠宝完全可以满足这些盗墓贼的需求,所以他们没有必要贪得无厌,把东西全部拿走。况且金银制品无论在何时都可以在市场上面进行交换和流通。即便是上面有特殊的标记,经过熔炼之后也不会影响交易。但是那些经过特殊制作的玉器,并不能够保证在任何时候都具有价值。要是这些东西上面带有明显的标记,不方便买卖。况且这些玉片是贵族专属的物品,一般的人也无法使用,况且不该使用。在封建时代,对于物品种类的使用都有着等级划分,就算这种材料很珍贵,但是买来用不着,也没有人敢去交易。

而且金缕玉衣当中的金丝完全是由黄金制成,完全可以重新熔化,再制成其他的首饰。鬼盗墓贼不想去拿这些玉片,除了迷信的说法以外,最主要的还是因为获利的原因。什么东西方便出手,他们就会拿什么东西。而且盗墓之人最忌讳的就是冒犯死者,拿走玉片的话会让死者的尸身暴露,这显然是对其大不敬的。只有在宋代过后,特别是在近代,玉器才可以公开的买卖,但是这些盗墓者通常都是挖洞进去,玉衣当中的玉片,有的体积很大不方便从盗洞运出。因此盗墓贼都是拿那些小巧方便的东西不会碰玉片。

为什么古代盗墓贼遇到金缕玉衣只抽金丝不拿玉衣?

金缕玉衣是古代皇亲贵族的敛葬 服饰 ,始于战国末期 ,在两汉时期达到了顶峰 ,根据身份与等级的不同, 玉衣可分为金缕,银缕,铜缕和丝缕。其中金缕玉衣可堪称是国之瑰宝 ,它是用金丝缀合而成,按人体部位可分为头罩,面善,上衣,袖,手套 ,裤,脚套 等。玉衣也叫玉匣,顾名思义 也就装敛尸体的玉器。古人认为死后穿金缕玉衣可使尸体不腐,可提早进入极乐世界,来世再生 。

我国目前出土的金缕玉衣 ,具有代表性 是河北省满城县 1965年出土的中山靖王刘胜墓中的两件金缕玉衣。它是由2498块大小不不等的玉片 ,一千多克金丝连缀而成的 ,花费了上百个工匠两年多的时间才完成 。整件玉衣设计精巧,做工精细 ,而且保存的相当完整 ,是非常难得的艺术瑰宝 。

古人讲究厚葬 ,死后把众多的 宝物埋入地下 ,这就是盗墓贼铤而走险 ,去盗墓的原因。发财梦趋使他们 冒着掉脑袋的危险从事盗墓这个行业 。在古代 官府对盗墓严惩不贷,因此盗墓贼需小心行事 ,他们把目光投向了金银珠宝,而对于金缕玉衣只是把穿玉片的金丝抽出来拿走,把玉片扔掉,这样做是有原因的。

因为金缕玉衣 ,只有皇家和高等级贵族 才有资格享用,如果把众多的带孔的玉片拿去卖,谁都知道这是金缕玉衣上的玉片,这就等于告诉别人你这是盗来的,盗墓的事很快就会败露 ,败漏就意味着被杀 。

盗墓贼只有把盗来的东西卖掉 才能换来钱 ,实现自己的发财梦。金缕玉衣的玉片是卖不了 的,死人穿过的衣服,古人认为是不吉利的,连碰都不想碰它, 更不要说花钱去买 了。盗墓贼更不会把带回家 ,阴气太重 ,因此当他们盗到衣的时候 ,把只金线抽出来 ,而不拿走金缕玉衣是他们最好的选择 。

为什么古代盗墓贼遇到金缕玉衣只抽金丝不拿玉衣?

古代盗墓贼碰上金缕玉衣,只抽金丝却不拿玉衣,主要是拿了玉衣后就会大祸临头。

金缕玉衣又称“金缕玉匣”,是汉代帝王死后,下葬时所穿的殓服,其形如铠甲,以金线将若干玉块相连,因此就被称之为“金缕玉衣”。

既然叫做“玉衣”,那上面珍贵的玉石肯定不少,在我国目前考古发现的金缕玉衣中,玉块最多的一件,达到了惊人的4248片,并且每一块都是采用上等玉料雕刻而成。

但让人感到奇怪的是,在不少史料记载中,都提到古代的盗墓贼遇到金缕玉衣后,仅仅是将其中的金丝抽走,对于价值连城的玉衣,要么弃之不顾,要么就地焚烧,根本不稀罕这些上好的玉块。

难道古代的盗墓贼不清楚这些玉块的价值吗?显然不是,他们之所以只抽走金线,是因为他们真的不敢拿玉衣。

极尽奢华的高级丧葬殓服:金缕玉衣1968年5月,在河北满城县西南,我军某部正在挖掘一项工程,但让人没想到的是,一声炮响,传说中的“金缕玉衣”得以重见天日。

这次被意外发现的墓葬,是西汉时汉武帝刘彻的异母兄长,中山靖王刘胜的陵墓。

随着考古工作的不断深入,该陵墓中所出土的珍贵文物也越来越多,其中包括各式锋利的兵器、用以针灸的金银针,以及玉蝉、玉猪等数百件陪葬品。

而最令考古专家惊叹的,是在清理刘胜的棺椁时,所发现穿在他身上的一套近乎完整的丧葬殓服,这套殓服,可以说比其他陪葬品加起来的价值都要高。

这就是传说中的“金缕玉衣”。

据相关记载,刘胜身上所穿的这套金缕玉衣,共有2498 枚玉片组成,并且,每一片上,都雕刻有精美的花纹。

除了刘胜本人所穿的这件之外,与他一同陪葬的妻子窦绾,其身上也有一套金缕玉衣,而这一套,也用了足足2160枚玉片。

这是我国考古历史上,首次发现保存如此完整的金缕玉衣,在此之后,1978年在山西临沂发现的刘疵墓、1986年在河南永城发现的西汉梁国国王梁孝王墓,以及1994年在徐州发现的楚王陵中,都发掘出保存程度不一的金缕玉衣。

其中,尤其是徐州的楚王陵中所出土的金缕玉衣,是目前国内发现的玉片数量最多的一套,同时也是玉片材质最好的一套,其整套玉衣共采用了4248块玉片组成,并且,每一块都使用的是上等的新疆和田玉。

有道是黄金有价玉无价,单单看这金缕玉衣上的材质,就知道这一套玉衣绝对是价值不菲,而根据考证,要成功制作这样一套玉衣,其工艺之复杂更是让人叹为观止。

之所以叫玉衣,是因为和人平常穿的衣服大小一样,也就是说,从头到脚,基本上是全覆盖,而众所周知,玉石的材质不像衣物那样柔软,相反还是比较坚硬的,因此,将其雕刻成衣服策形状,就十分考验工匠的技术。

拿中山王刘胜的那套玉衣来说,由于需要将整个头部包裹进去,因此,就需要雕刻出脸部的轮廓,并且,还要雕刻出眼、鼻和嘴的形象,因此,就需要先用长方形的小玉片组成脸盖,之后再用稍大一点的玉片刻出双眼和嘴。

至于鼻子,由于难度过高,只能用几块长条状的玉片合拢而成。

而包裹全身的玉片,相对脸部就简单得多了,基本上是用略大一点的玉片组成,而玉片与玉片之间,则全是用特制的金线来进行连接。

说起来简单,但在实际制作中,却相当不容易,要想成功地制作一套金缕玉衣,不仅需要大量上好的玉料,并且还要计算出需要多少个不同大小的玉片,并且,每一玉片都需要进行打磨、抛光以及雕刻,最后再用金线进行编缀。

因此,一套金缕玉衣,古代的工匠们在背后所付出的人力和物力,是相当惊人的。

除了金缕玉衣之外,还有等级略低的“银缕玉衣”和“铜缕玉衣”,根据下葬者身份的高低不同,来穿着不同材质的玉衣殓服,而这些玉衣无一例外的都是,制作起来都十分繁琐和复杂。

但即使是代价再大,在汉代时,贵族们对此依旧是乐此不疲,并且在当时,用金缕玉衣进行下葬,成了一种流行的趋势,但凡有这个能力和地位的贵族,几乎人人都会如此。

之所以汉代的贵族们喜欢用玉衣下葬,是因为古代皇室贵族们,十分迷信“玉能寒尸”,也就是说他们认为用玉的凉性,可以保持尸体不会腐朽,因此,才会想出用大量的玉片组成衣服的模样,穿着它去下葬。

而要想组成一套完整的玉衣,那么除了玉片之外,就少不了将其连接起来的金线和银、铜线,以中山王刘胜的那套玉衣为例,将整个玉衣连接起来的金线,就用了约1100克。

1100克折合成公斤的话,就等同于一公斤多,以当前的黄金价格来估算,就是大约41万左右,也算是价值不菲了。

不过,这些金线虽说数量也不少,价值还算可以,但与那些数量更大的玉片相比,显然要低得多,可是,古代的盗墓贼在碰上金缕玉衣时,却大多都是抽走金线,却放弃价值更高的玉衣。

如此让人感到迷惑的行为,究竟是为什么呢?

古代盗墓贼的迷之行为:放弃玉衣只要金线别怀疑这种令人感到奇怪的行为,在史料中,对此有明确的记载。

“汉氏诸陵无不发掘,乃烧玉匣取金缕,骸骨并尽。”---《三国志·魏文帝本纪》

从这个记载来看,古代的盗墓贼在盗掘汉代陵墓时,是将“玉匣”毁掉,却将金缕取走,并且,既然能被明确记载,就说明这并不是个例。

那么,这些盗墓贼为何会普遍放弃玉衣呢?难道他们不知道玉衣的价值更高吗?

其实,古代的盗墓贼不是不知道玉衣的价值更高,也不是不想拿玉片,而是他们发自内心的真的不敢去拿。

第一,拿金丝比较容易携带,拿玉衣太过明显。

从现有已经发现的金缕玉衣来看,其连接玉片的金丝,最多也就是一公斤多,更多的,也无非是两公斤左右。

这点重量,对于盗墓贼来说并不多,随便就能揣到怀里带走。

但玉衣就不同了,同样还是拿中山王刘胜来举例,他的那套玉衣,足足有两千多块,即使是单个玉片再薄,这么多数量加起来,也是很重的,这就造成了携带十分不方便。

重量问题还在其次,最主要是一套玉衣就算拆散了打包起来,也是鼓鼓囊囊一大包,这样如果带出去,肯定是一个十分明显的目标,随时都有可能被人发现,到时候报告官府,那就麻烦大了。

可能有人会有疑问,少带几块不就行了?实际上,少带几块可以是可以,但接下来就要面临着如何销赃的问题。

第二,玉片不好出手,而黄金则没有这个问题。

前文也讲过,在汉代,但凡能穿着金缕玉衣下葬的,基本上整个国家也就那么几位,要么是帝王本人,要么是他的近侍,或者是王公贵族。

总之,都是朝堂上数一数二的人物。

因此,这王侯将相们在下葬时,其下葬过程,以及陪葬品都会被详细地记录下来,并且进行保存备案,以供随时查阅。

这样一来,全国就那么几位穿金缕玉衣的,如果一个盗墓贼在盗了这其中一个人的墓后,还拿着玉片招摇过市,很容易就会被人得知其盗取了王公贵族的陵墓。

也就是说,盗墓贼要是拿着金缕玉衣上的玉片销赃的话,就意味着向周围的人广而告之他就是盗墓贼,这样缺乏智商的事情,显然没有人会做。

但金线就完全没有这个问题,抽走后,盗墓贼可以将其熔铸,这样就无法知道金子的来源了,也就更容易出手,相对于玉片来说,销赃也要安全的多。

如果把玉片再次加工,让其失去原来的形状,会不会就容易出手呢?答案是也不会。

第三,玉器不是谁都能拥有的,平民持有宝玉就是大罪

玉石在我国的历史十分悠久,早在商周时期,古人们就将这种源自天然的矿石赋予了极为丰富的含义,并且,随着社会的发展,玉石也被雕刻出各式各样的造型。

但不管是什么造型,比如玉镯、玉环、玉佩等,有一个共同的特征,那就是只能是社会的上层人才允许佩戴。

比如,在部分史书中就曾提到,“天子佩白玉,王公佩玄玉”,什么人戴什么玉,在每个朝代都有明确要求。

而在汉代前后,还有“侯级以下持玉者罪”等更为严格的规定,也就是说,在古代,普通人一般是没有资格持有玉石的。

因此,能合法拥有玉石的,都是国家的贵族阶层,而盗墓贼显然并不在这个阶层内,所以,若是盗墓贼堂而皇之地拿着玉石,那么是会被论罪的。

盗墓贼的目的,就是在盗取宝物后快速出手变现,但金缕玉衣上的玉石,并不能满足这个要求,并且,不仅不好出手,反而容易引火上身,甚至招来杀身之祸,这样只有坏处却没有好处的事情,盗墓贼肯定不会去做。

而相比于玉衣来讲,金线就更加符合盗墓贼的需要,不仅容易携带,十分隐蔽,并且销赃上也基本上不存在什么问题,最多就是将其炼化,改变其形态就可以,盗墓贼最终是为了求财,而金线也自然是他们最合适的目标。

综上所述,古代的盗墓贼之所以在遇到金缕玉衣时,只抽金线不拿玉衣,主要是因为玉衣数量大,目标明显,并且玉衣上的玉片,不是什么人都能拥有的,因此销路就成了一个大问题,即使知道玉衣价值更高,但为了安全,才敢拿走玉衣,而金线却没有上述几种问题,因此,盗墓贼们才会做出如此让人奇怪的举动。

为什么古代盗墓贼遇到金缕玉衣只抽金丝不拿玉衣?

其实想问问出题的小伙伴,在哪里看到这样的结论,古代盗墓贼只抽金缕玉衣的金丝,不拿玉片。就目前考古发现的资料,没有足够的证据证明支持上面题干的说法。其实这么多年,我们发现的金缕玉衣的数量也不过数十件,加上银缕、铜缕、丝缕玉衣加一起,也不到百件。虽然说发现很多的玉衣的玉片都散落一地,连缀玉衣的金丝、银丝或铜丝,也大多不见。但是看到博物馆珍藏的金缕玉衣都知道,想要把这些金丝一个一个抽出来,那得是多大的工作量。

而且连缀这些玉片的金丝大多长4-5厘米,最细的也就零点几个毫米,粗点的也就几个毫米吧,而且金子的延展性这么好,当玉匣内的尸骨腐化,玉匣坍塌,连缀的金丝被挣脱或挣断,散落在棺椁之中,这些细小的金丝散落后和棺椁中的腐烂的尸体和丝织品混合在一起,很难被发现。

但是单单抽走金丝,那是不可能的,能用金缕玉衣敛葬的贵族,他的随葬品会丰富到让盗墓贼瞠目结舌的地步,不信可以看看海昏侯墓葬中出土的马蹄金,足足有数百斤之多,盗墓贼还会花功夫去抽这些金丝么?

这题让我想起以前有人问过:为啥古代盗墓者们盗墓单单把玉器留下?他举了一个例子,上个世纪九十年代,考古专家发现了汉景帝堂兄楚王刘戊的墓葬,在正是考古发掘前,刘戊的墓葬就已经被盗了,但是玉璧、玉龙、玉杯、玉盖这些文物都摆放完好,被没有被盗走。看到过很多答案,感觉最扯淡的说法是,盗墓贼虽然做的是不法勾当,但是“盗亦有道”,行业内还是有很多规矩的,这其中的一条就是:玉能附魂,珠玉藏精魄,将墓葬中的玉器带走,会发生不好的事情,都已经敢提着脑袋去盗墓,还怕这没有根据的诅咒么?显然,不是。

那到底是什么原因,让盗墓贼们“舍弃”了在我们今天看来非常珍贵的玉器呢,最重要的原因就是那个时候的玉器,不值钱,不是硬通货,而且是皇家贵族的的标志。在汉代及之前,玉器被皇家或者部落首领垄断,作为神器或者礼器,一般平民甚至低级别的贵族是没有可能拥有玉器的,这些玉器即使被倒卖出去,也没有办法出售出去,没有办法变现,放在手上也会招来更多的灾祸。但之后随着玉器礼器功能的衰退,市民阶层也逐渐开始拥有,所以尤其唐宋起,盗墓者是会盗窃玉石的,这也促成了宋代成为历史上第一次仿古玉的流行期!

内容仅供参考,如果您需解决具体问题(尤其法律、医学等领域),建议您详细咨询相关领域专业人士。

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请与我们联系,我们将及时删除。