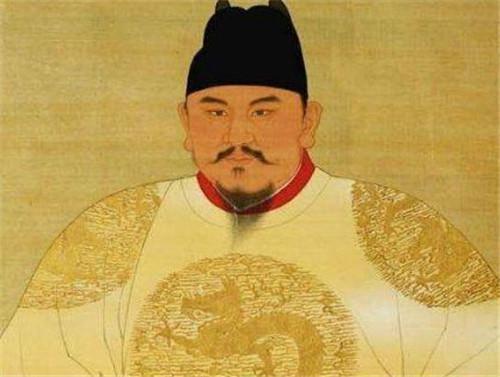

侄子朱文正反叛,朱元璋为何还要封其后代为靖江王?

作为中国历史上一代王朝的开创者,朱元璋可谓是在历史上出尽风头,毕竟从一个乞丐一个和尚一路走来,最终成为了一代明君,朱元璋的一生也称得上是传奇二字。

然而朱元璋在历史上也因为他本身的残暴而被人诟病,在其统一天下之后便“良弓藏,狗兔烹”,对于那些威胁自己地位的臣子直接抄家灭族,狠辣可见一般。对待未曾谋反的臣子都这样残暴,那么对待那些已经谋反的臣子我们可想而知。

但有一件事却很让人意外,朱元璋并没有对所有谋反的臣子给赶尽杀绝,对于他的侄子朱文正反叛之后,朱元璋却反而封了其后代为靖江王。这其中又是怎样的原因呢?

一、身份关联:朱文正的“真正身份”,朱元璋曾经的属意继承人朱文正是朱元璋长兄的儿子,也就是朱元璋的侄子。

——在朱元璋小的时候,随着天灾人祸的降临,整个朱家入赘的入赘,死的死,只剩下了朱文正与朱元璋两个男丁。所以对于朱元璋而言,对于这个自己唯一的这个血缘亲属,朱元璋有着不一样的情感。

然而朱文正除了这个身份之外,还有另外一个身份,那就是朱元璋属意的继承人。

当初朱文正随着母亲回了娘家,朱元璋朱文正二人从此分散。然而在1352年的时候,朱文正跟随母亲投靠了自己的叔叔朱元璋,这个时候朱文正十六岁。而也就是在接下来的数年的时间之内,朱文正迅速的从一个小兵成为了枢密院同敛,可谓是位高权重。

《御制纪非录》记载:“至正正甲年,朕帅师滁阳,守谦之祖母(王氏)携守谦之父(朱文正)至。”

对于朱元璋来讲,打仗伤亡也是难免的,即便自己身为领导也有被抓身死的风险,而这个时候的朱元璋还尚无子嗣,因此他十分担心自己死后没有继承人继承自己的基业。

但让给别人他又不甘心,所以朱元璋差不多是已经把朱文正当作了自己的继承人进行培养——朱文正在短短几年内就成为了和徐达常遇春这种名将并列的存在,这就是证明。

在历史上有着一个和朱文正很相似的事情发生,就是三国时期刘备还没有自己的儿子刘禅之时,也曾领养了一个义子刘封作为自己的继承人,后来刘禅出世之后,刘封就被刘备找了个借口除去。

然而后来随着朱元璋长子朱标的出世,朱文正的地位就变得尴尬了起来,毕竟侄子肯定不如儿子亲,所以朱文正的继承人身份就转到了朱标的身上。

但是毫无疑问,朱元璋最初在朱文正的身上投入了很大的心血,所以在朱元璋的心中,朱文正还是有着很大的地位的。

二、血脉关联:长嫂如母中国古代由于医学的贫乏,人口的死亡率会非常的高,所以古代经常会出现的一种情况那就是父母双亡,兄弟二人相依为命,所以这也有了“长兄如父,长嫂如母”的说法。

而同样的朱元璋就是这种情况,当初因为天灾人祸,整个朱家只剩下了朱元璋朱文正以及朱元璋的长嫂王氏。

朱文正从小和朱元璋一起玩到大,并且在此之后,王氏一直抚养着自己的小叔朱元璋以及自己的儿子朱文正。而这一抚养,就是十七年。朱元璋一直和自己的嫂子生活了十七年。

《御制纪非录》记载:“娥侄男(朱文正)至……分离数年,扰攘中一见,眷属复完,其不胜之喜复何言哉!”

可以说在朱元璋的心目中,长嫂王氏就像自己的母亲一样,他对其非常尊敬,朱元璋甚至曾言“是嫂见朕生长也”。可见王氏在朱元璋的心目中地位非同一般。

后来朱文正反叛,最终身亡,但是朱元璋仍然封了朱文正的后代为靖江王,这其中肯定有着长嫂王氏的影响。毕竟朱元璋与其侄子之间的血脉关联,尽管朱文正反叛,但是长嫂如母,朱元璋必定会给自己的长嫂一个交代。

《明史》也有记载:“文正止是性刚,恐无此心。文正母见存,当念其母子之情,用曲赦之,且见亲亲之义。”

三、朱文正的功高盖主,反叛或许另有隐情虽然朱元璋曾经大肆提拔自己这个侄子,但我们也并不能否认朱文正的能力,朱文正本人是非常有军事才能的,不然他能够与徐达常遇春等人并列,又怎么能够让众人信服呢?

而朱文正最大的功劳就是洪都保卫战。

——这场大战中,陈友谅率领六十万大军进攻洪都,而朱元璋这边只有两万的残军弱旅。洪都一旦被攻破,朱元璋就很可能陷入到两面夹击的危机之中,所以洪都的重要性不言而喻,而当时防守洪都的正是朱文正。

朱文正在这场战争中大放光彩,整军备战,靠着两万弱军,抵抗了陈友谅足足八十多天,为朱元璋赢得了生机,之后在陈友谅与朱元璋的对决中,朱文正更是屡建奇功,

《明史》记载:“(陈友谅)带六十万大军围洪都。朱文正数度摧其锋芒,坚守85日等到太祖亲自率兵来援。”

在这场大战之后,朱文正已身居大都督之职,又建立了不世之功,在朱元璋的阵营中,不论是地位还是战功都已经到达了顶峰,朱元璋甚至已经是功无可封了。

然而朱文正的这个功高盖主,却让朱元璋忌惮。

因为此时朱元璋的长子朱标才八岁,与朱文正相比,相差巨大,而在军中地位更没有办法与朱文正相比,所以朱标的储位岌岌可危。

于是朱元璋就需要想办法来解决这种情况。

朱元璋返京之后,封赏了诸多将士,但是却偏偏遗漏了朱文正,后来朱文正发脾气抱怨,最后竟然莫名的反叛了,被朱元璋抓住之后,没多久就莫名其妙身亡。

所以,朱文正的反叛很有可能是朱元璋故意设计的,为了给自己的儿子朱标铺路,减少对手,所以故意设计至朱文正于死地。

在朱文正死后,朱元璋仍然封其后代为靖江王,或许既有是对朱文正曾经战功的肯定,但是也有一部分原因是对于朱文正的补偿,为了避免朱文正威胁到自己儿子的地位,所以痛下杀手,朱元璋或许心中也是愧疚的。

四、朱元璋的“家天下”意识最后,还有一点值得一提,那就是朱元璋本人有着非常强烈的家天下意识。

这点我们从朱元璋称皇之后大肆屠杀那些危及可能危及江山的将领以及官员就可以看出。朱元璋的这种家天下思想,认为整个天下都是自己一家的,是自己的私有产物,所以对于有威胁的人都想办法除去。

同样的,这种思想从朱元璋的分封藩王就可以看出,朱元璋一共有26个儿子,除去一个夭折,一个太子,剩下的24个都被封了王,成为了地方上的藩王,同样,封王的还有朱文正的后代靖江王。

因为这种家天下的思想,所以朱元璋唯一信任的就是自己的血缘姻亲,即使这些藩王以后拥兵自重,但是统治天下的还是自己朱家人。

尽管朱文正反叛而亡,但是在朱元璋的心目中朱文正这个侄子无疑仍然是自家人,他的后代也姓朱,所以给朱文正的后代封王也是在所难免的了。

侄子朱文正反叛,朱元璋为何还要封其后代为靖江王?

一、朱文正与朱元璋的关系微妙变化

作为叔叔的朱元璋其实比侄子朱文正仅仅大了四五岁,二人从小一同长大,关系就非同一般。

后来朱家长辈朱五四及妻陈氏、长兄朱重五相继在一个月内离世,而此前老二朱重六、老三朱重七已经入赘他家,朱家就剩下老幺朱重八(朱元璋)与长房长孙朱文正两个男子,及朱重五之妻王氏一个女人了。

于是叔侄二人及一个寡妇相依为命,三人关系相处融洽。其实,长嫂如母,朱元璋从小应该就是在长嫂王氏的照顾下长大,因此对自己这位嫂嫂非常尊敬,以至于朱元璋曾发出“是嫂见朕生长也”的感慨。

后来朱家的日子实在过不下去了,王氏只好带着朱文正回到了娘家,朱元璋也前往皇觉寺出家当了和尚。直到朱元璋追随郭子兴起兵反元,成为红巾军一方将领的时候,王氏便带着朱文正前来投靠这位小叔子。

朱元璋见到亲人后,应该是非常激动的。加之此时朱元璋虽然已统领数万军众,但军中毫无任何血缘关系的部属,与徐达等人又未有明确的君臣服从关系,朱元璋可以说无任何心腹可言。而此时的朱文正年已满二十,又聪明机警,且“貌类高帝”,入朱元璋帐下之后便深得喜爱,常将其带在身边亲自调教,连朱文正之名也是朱元璋所起。

二、朱文正在朱元璋阵营所扮演的角色朱文正不仅是朱元璋从小一同长大的侄子,更是朱元璋最信赖的部属。

在此时朱元璋的阵营中,从某种程度而言,朱文正扮演的就是朱元璋继任者的角色。毕竟造反事业是一个高风险的工作,谁也不能保证经常身处战场一线的朱元璋不出意外。此时,朱文正就成了潜在的继任者,一旦朱元璋出现意外,接替他继续扛起造反大业的一定是朱文正。

其实这在古代是一套很正常的应急预案,一般都是是家族内比较成熟、有能力的充当“接盘侠”角色,避免领袖阵亡之后群龙无首。譬如:刘寅、刘秀弟兄两人参与造反事业,后来刘寅被杀,刘秀继续;还有次刘秀遇险时,吴汉也曾高呼“王兄子在,何患无主”,也就摆明了就算刘秀死了,他们也能立即把刘寅儿子找来接位继续干。此外还有孙策、孙权兄弟,赵匡胤、赵光义兄弟,也都是如此。

朱文正应该也是在朱元璋阵营中充当这样的角色。但是这种角色往往不是真正的接班人,只是作为应急角色的存在,直到朱标的出生,朱文正的处境显得更加尴尬。在朱元璋一边培养朱标当自己的接班人的同时,朱文正被提升为枢密院同佥,其级别已经等同于朱元璋麾下此时最高级别的徐达、汤和等将领,后来改枢密院为大都督府,朱文正为大都督,节制中外诸军事,已经名义上成为朱元璋军中最高军事统帅。

这一切固然与朱文正跟随朱元璋东征西战立下汗马功劳分不开,更有朱元璋对自己这位侄子的一丝补偿心理是分不开的。

三、朱文正之死随着朱元璋称吴王,朱标被封世子,成为法定意义上的接班人。朱文正的存在无疑是一个潜在的竞争对手,虽然名义上是军中职务最高的统帅,但还是被排挤出了权利中心,被派外洪都负责防御陈友谅。

然而上天似乎开了一个玩笑,在朱文正彻底放纵沉迷花天酒地之中的时候,陈友谅率六十万大军前来,朱文正数度摧其锋芒,坚守85天才等到朱元璋亲自率兵来援,陈友谅撤围退入鄱阳湖,与朱元璋对峙。朱文正又断陈友谅粮道,致使陈友谅最终失败。此时朱文正的声名达到顶峰,然而朱元璋在事后论功行赏的时候,常遇春、廖永忠及诸将都得到赏赐,唯有功劳最大的朱文正没有得到封赏。

朱文正犹如一只愤怒的小鸟,进退失据,放纵部下掠夺,后来遭到按察使李饮冰弹劾,朱元璋遣使责骂。朱文正惧怕,李饮冰又上奏朱文正有异心,准备投靠张士诚。朱元璋立即赶到朱文正驻地,召见朱文正来。朱文正仓卒出迎,朱元璋在训斥之后,遂押回京城,准备处死朱文正。最后还是在马皇后劝解下才免得一死,被免官软禁于桐城,没多久就去世了。

四、朱元璋为朱文正后代封爵其实就是一次交代朱文正曾经是朱元璋阵营中仅次于朱元璋的存在,其军事能力、军功大小也是处在所有功臣最前面的存在。

其子朱守谦在朱文正去世时年仅四岁,母亲妻子谢翠英(叛将谢再兴之女)也随朱文正一同赴死,后来在朱元璋与马皇后的抚养下长大。

在朱元璋封儿子们做藩王的时候,也册封朱守谦为靖江王。而且朱守谦嫌封地距离京城太远,不愿意去,还是马皇后的耐心劝导下,才勉强的答应就藩。据说,在朱守谦去靖江的路上给朱元璋写了一封信表示感谢,朱元璋在收到信时非常感到。

就藩后,朱守谦在封地胡作非为,最后被朱元璋变为农民。几年后,朱元璋又让他去云南做官,结果更加变本加厉的的过着奢靡的生活,后来朱元璋就把他囚禁起来了。

朱元璋之所以对朱守谦如此迁就,无疑有很大原因就是看在朱文正的情份上,算是给自己的这位侄子一个交代。另外还有一个重用的原因,朱文正在朱氏家族中,属于长房一脉传承,朱元璋无论如何是不能让这一脉断了香火的。这与朱元璋在自己长子朱标死后,依然让孙子朱允炆继承皇位也是同一个道理。

侄子朱文正反叛,朱元璋为何还要封其后代为靖江王?

靖江王爵位是明朝最特殊的,不是朱元璋的后代封王,爵位同等于亲王,也是历史上传承最长的藩王。

朱文正(1336年-1365年),朱元璋的唯一的侄子,是朱元璋之兄朱兴隆之子。

朱文正没有反叛,只是对朱元璋有所不满,策划投靠张士诚,没能成功,传闻被朱元璋囚禁而亡。

(一)功高盖世,不得封赏——朱文正

朱元璋参加革命并有了自己势力,朱文正同母亲王氏前来投靠,从此成为朱元璋得力干将。

朱文正最大的战绩是洪都保卫战,为朱元璋赢得时间。

在朱元璋还是吴王时,任命朱文正为大都督,节制诸军,镇守洪都,防备上游的陈友谅。

趁元国内斗,无力顾及南方,各路起义军也开始自相残杀,陈友谅通过杀主自立,趁朱元璋亲自带兵迎接小明王,带兵号称60万,进攻朱元璋。

自信满满的陈友谅怎么也不会想到,被洪都一座小城阻挡了整整85天,朱元璋立马带兵亲自回援洪都。

朱文正参加革命后,屡立战功,朱元璋曾问朱文正:想当什么官?朱文正:叔父成就大业,何患不富贵,先给自家人封赏官爵,无以服众,朱元璋听后很是高兴。

随后,朱文正再大的功劳也没有获得多少封赏,眼睁睁看着其他将领因功封赏,本来就是句客套话,朱元璋当真了,一点表示都没有。

朱文正心里也憋屈,说出去的话,又不能收回,更不能去找朱元璋要封赏,所以朱文正就想着去投靠张士诚,跟着谁干革命不都一样?

位列大都督的朱文正只是心里想想,没有付诸行动就被朱元璋发现,以朱文正违抗命令把朱文正囚禁起来。

事实上,朱文正勇冠三军,不可能被一直囚禁,朱文正的性格脾气有点像朱元璋,朱文正真正的死因一直以来是个谜,不可能真的

但朱元璋不是刻薄寡恩,毕竟朱文正是自己唯一的侄子,又为明朝建立有大功,所以将朱文正之子封为靖江王,以做补偿,也是对兄长的告慰。

(二)传承近三百年靖江王爵

将朱文正之子朱守谦封为靖江王,享受亲王的待遇。

朱守谦就藩桂林,没有韬光养晦,反而公开索取贿赂,欺行霸市,引起公愤被削去爵位,送到凤阳种地,希望能够改过自新。

按照朱元璋脾性,绝不可能就这么简单处置,事实上朱元璋对自家人的好是没的说,对朱守谦再失望,靖江王爵位还是流传下来,

明末,江山沦陷,幸存的藩王争先以立,互相攻伐,时任靖江王朱亨嘉也趁乱宣布监国,被另一藩王朱元璋的后代唐王以叛国罪擒杀,另立朱亨歅。

永历四年,明朝叛将孔有德攻占桂林,末代靖江王连同王府百余人被杀害。

靖江王爵位从洪武三年始封到永历四年,传十四世共280年,,覆巢之下没有完卵,靖江王爵位随着明朝覆灭而消亡。

侄子朱文正反叛,朱元璋为何还要封其后代为靖江王?

关于朱文正反叛的无责任猜想

其实一直以来吐槽机对朱文正是否真的背叛朱元璋都是存疑的,固然《明史》和《明实录》里都写着朱文正被叔叔责备后准备投靠张士诚,但奇怪的是朱元璋亲自写的《御制纪非录》却完全没提及这件事儿,想来以朱元璋的暴烈,大抵不屑于给死去的侄子遮掩什么吧?

另外这对叔侄在义军中的角色也值得去多想想,两人名为叔侄,但年龄相差不大,撑死不超过8岁。1352年朱文正随母亲投靠朱元璋,1356年就能随军攻陷南京,朱元璋想封赏他却被拒绝,理由是大业未成先封赏亲眷不能服众。

对比他后来因为大功未获赏就放浪形骸,甚至稍有不顺就要谋叛,简直就不是一个人。前边那个人是通情达理的,后边那个人是无法理喻的,就算人会有所改变,但短短数年就混蛋至此,总觉得有点古怪。

事实上他拒绝封赏之后,朱元璋反而给了更大的权力,1363年朱元璋当上吴王立刻就封朱文正为大都督,节制中外诸军事,堪称军中第一人,连徐达都不能比。随后平定江西又让他镇守洪都,独据一方,这份信任没人可以比。

那场2万对60万的洪都大战后,朱文正已经成为无可争议的军中第一人,朱元璋却偏偏没给他赏赐。其实这事儿分析起来不难,朱元璋不是不想赏,而是已经没啥能拿出来酬功的东西了。

最重要的是打赢陈友谅之后朱元璋需要快速完成地方治理,由割据义军向正规政权转换,这个过程中不可避免的要触碰军政一把抓的军方将领。根据《御制纪非录》中的记载,在这个过程中朱文正叫人给告了,内容就是违法向张士诚买盐。

于是朱元璋就亲自把他逮会南京审问,然而审问过程中朱文正大抵是很不服气,说了一些“神人亦所不容”的话,暴怒的朱元璋操起鞭子就是一通毒打,结果失手把侄子给打死了(原句为由是鞭而后故)。

到这里就可以好好分析一下所有的前因后果了,首先朱文正很可能并非《明史》记载中被囚禁而死,他是被朱元璋亲手杀掉的。其次朱文正投靠张士诚的证据不足,朱元璋自己也承认是两人吵架才动手的,那么这两个人到底吵了什么才让朱元璋暴怒呢?

争吵内容史料肯定找不到,但吐槽机可以无责任分析一下,叔侄两人年纪相差不大,又都是军事天才,而且朱文正投奔来时朱元璋还没有儿子。根据很多义军的传统,老大没成年儿子的时候,都会有一个成年亲族做备份,这是否就是朱文正真正的角色呢?如果是这样那么争吵内容可能就比较合理了,朱文正气急败坏之下说了你那个位置应该传给我的!

朱元璋的补偿无论前边吐槽机的猜测是否正确,从史料中看很大概率朱元璋确实亲手打死了侄子,那是他亲哥哥的儿子。老朱这人一生有很多槽点,但所有人都承认他有个很大的有点——极其重视亲情。

我确信朱元璋把对侄子的愧疚转移到了侄孙身上,他对朱文正的儿子有超乎寻常的宽容,文正死后他摸着四岁侄孙的头顶说:“你别害怕,你爹不听教导,忘了昔日创业之苦,肆意作恶,让我担忧。等你长大了,我封你爵位,不会因为你爹而废掉你。”

朱文正的儿子朱守谦其实也继承了父亲的肆意妄为,就藩后欺压地方,横行不法,老朱对他高高举起又轻轻放下,叫到京城训诫了事。然而这货也是胆儿大,直接写诗嘲讽老朱,换成别人估计又得被直接鞭死,可朱元璋仅仅废了他的爵位。

圈禁凤阳7年后,老朱再次让就藩,这货也果断再次作死,继续欺压地方,于是又被送回凤阳。到了凤阳这货开始变本加厉,连军方的牧马都敢强抢,换别人骨头渣子都得被老朱碾碎,可朱守谦却混了个到京师受诫。

到了京师朱元璋也是真急眼了,但还是没敢像打他爹一样上钢鞭,用小竹板暴打一顿,继续圈禁了起来。最后这个洪武年间第一作死达人没能作死成功,在圈禁中病死了,都到这份上了朱元璋还是没废掉爵位,让这货的儿子继承了靖江王位。

总结起来吧,朱元璋封朱守谦为靖江郡王最大的原因还是愧疚,朱文正谋反不实,又被他亲手打死,只好补偿在后代身上喽。

侄子朱文正反叛,朱元璋为何还要封其后代为靖江王?

先说一说朱文正反叛的事。

朱文正是朱元璋大哥的儿子,也是朱元璋惟一的亲侄子。我们都知道,朱元璋一贯最重视亲情,登基之后把自己的亲人全部封赠,大哥也被追封为南昌王。

年轻的朱文正很有能力,但个性太强,他为叔叔控制江西立下不少的功劳,但他在南昌也就是洪都的一些做法触碰了朱元璋的底线,所以被拿下,失去了叔叔的信任。

但朱元璋一再宽恕这个侄子,没对他痛下杀手。后来朱文正做为监军,跟随徐达、常遇春参加了淮东、湖州等地的战役。也就是在湖州之战中,朱文正试图从太湖中逃走,投靠张士诚,逼得朱元璋最后要了他的命。

朱文正不但是朱元璋的侄子,还和大将军徐达是亲戚,两个人分别娶了谢再兴的一个女儿,而此前谢再兴就背叛了朱元璋,投奔张士诚,种种缘故都让朱元璋对朱文正特别提防。

再看看封王的事。

朱文正在关押中被饿死,当时他只有一个儿子,刚刚四岁,名字很接地气,叫做铁柱。后来朱元璋为这个侄孙改名为朱炜,显然是遵循朱家后代命名的规则。

朱炜在宫中长大,懂事之后朱元璋对他说:“儿无恐,尔父倍训教,贻我忧,我终不以尔父故废尔。”就是你不必担心,长大以后我还会给你封爵。

朱元璋一共有二十六个儿子,老大朱标被立为皇太子,还有早死的,剩下的儿子全部封为亲王。朱元璋一共搞了三次封王活动,第一次是洪武三年四月,分封十王。第二次是洪武十一年的正月,分封五王。第三次是洪武二十四年四月,分封十王。

这样加起来一共二十五王,其中的二十四个是朱元璋的儿子,只有一个例外,就是在第一批的十王当中那个靖江王朱守谦。这个朱守谦就是朱炜,朱元璋给他改成这个名字,显然是要与自己的子孙加以区分。

朱守谦的藩地在广西桂林,他的地位要比亲王略低一些,但比郡王高,物质待遇、王府官员的配备等等大约都是亲王的一半。

朱元璋分封朱守谦为靖江王,一是因为他注重亲情的本性,二是他的侄子只有这一个,如果他有很多的侄子,他也会分封一些,但待遇肯定要低得多,而且朱文正的后代肯定会被排除掉。

不安分的靖江王

朱守谦很像他爹朱文正,不太老实,上任之后表现一直不好,桂林的官民对他不满。朱元璋把他召回南京教训,朱守谦对此怨气很大,结果被夺去王爵,送到凤阳去种地改造。七年以后他的封地被改到了云南,朱守谦的表现还是不好。朱元璋就把他押回南京来打了一顿,关押至死,命运和父亲一样。此时是洪武二十五年,朱守谦只有三十多岁。

到了永乐年间,朱守谦的儿子朱赞仪继承靖江王的爵位,再次前往桂林。靖江王这一支一直传到了明末,最后一代靖江王名叫朱亨嘉。

崇祯皇帝死后,各地藩王纷纷起来监国,朱亨嘉的身上还留有朱文正的习气,也在桂林宣布要登大位,寻求当地明军的支持,结果被明军里应外合,夺取桂林。朱亨嘉被俘,押送到福州,和他的先辈一样关押至死。

侄子朱文正反叛,朱元璋为何还要封其后代为靖江王?

靖江王的爵位在大明朝确实是非常特殊的一个,因为他并非是朱元璋的后代,而是他侄子朱文正的后代,靖江王的爵位比同亲王,而且一直到明朝灭亡这个爵位才算是真正的被废除了。

这个朱文正本来是朱元璋的亲侄子,而且这位作战也是十分骁勇,在洪都保卫战的时候,牵制陈友谅的大军为朱元璋赢得了宝贵的时间,因此在事后朱元璋论功行赏的时候,朱元璋就曾问朱文正想要什么。

然后当时的朱文正就说了一句,咱们是自家人,先封自家人恐难以服众,因此朱文正的位子就落在了后面,事实上这最多算是一句客套话,因此引起了朱文正的不满。

后来朱元璋的手下谢再兴叛逃陈友谅的时候,朱文正显然也是被说动了,但是他就晚了一步,被朱元璋发现,然后给囚禁了。

但是朱元璋考虑到这怎么也是大哥唯一的儿子啊,况且朱文正还是立了功的人,所以还是赐给了朱文正一个世袭罔替的亲王爵位,并且受封于桂林。

虽然朱文正怎么死的,历史上没有详细记载,但是朱元璋封其一脉为亲王倒也算是仁至义尽了。况且靖江王这一支可是残存了近三百年。

内容仅供参考,如果您需解决具体问题(尤其法律、医学等领域),建议您详细咨询相关领域专业人士。

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请与我们联系,我们将及时删除。