韩国1970年废除汉字,朝鲜是什么时候?为什么他们在这方面有共性?

事实上题主的表述有误。韩国提出废除汉字的议案最早是在1948年,而不是1970年。在韩国首次提出废除汉字的第二年,即1949年,朝鲜也紧随其后提出了废除汉字的决议。

关于朝韩两国都不约而同地废除汉字的原因,主要有两点。

第一,民族解放运动的发展和民族意识的觉醒。从1910年到1945年,日本在侵略朝鲜半岛期间,一直实行殖民地政策。教育上,从1911年开始,日本就在朝鲜半岛强行普及日语,并在朝鲜学校强制施行日语教学。

为了高效迅速地同化朝鲜文化,推行殖民政策,日本随后便逐步在朝鲜学校废除朝语课程,实行抹杀朝鲜文字的文化高压政策。此后,朝鲜社会和学校都不再使用朝鲜语和文字,朝鲜被殖民化程度进一步加深。

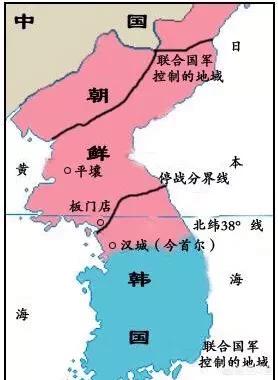

1945年,日本战败,退出了统治了35年之久的朝鲜半岛。但俗话说前有狼后有虎,日本刚走,美苏两个超级大国就迫不及待地接手朝鲜半岛了。同年9月三八线的出现,标志着朝鲜半岛的分裂。

随后南朝鲜在美国的统治下,开始以英语和英文作为官方语言和文字;同时在苏联领导下的北朝鲜也开始普及俄语及文字。朝鲜半岛仍然处于文化教育殖民化的状态。

1948年,不到一个月的时间内,朝鲜半岛开始正式分裂为韩国和朝鲜两个法定国家。同年在强烈的民族意识的推动下,韩国国会通过了“全用朝鲜文字”的法令。次年朝鲜在金日成的促进下以开始推行朝鲜本民族语言和文字。

第二,近代“西风东渐”下,汉字在东亚文化圈的统治地位受到挑战。随着近代西方先进生产方式和思想文化的逐步传入,线形排列的西方拼音文字也开始冲击东亚文化圈一直坚守的古老的方块汉字的地位。一时之间,关于汉字存废的争论开始在东亚文化圈形成一股热潮。

二战后,民族解放运动的发展更加助长了这种争论,甚至汉字本身的缺点被不断放大乃至歪曲。

近代著名的日本思想家福泽谕吉是东亚文化圈内提出“汉字废止论”的第一人。1984年“黑船事件”的爆发,使日本也面临被西方文明殖民的威胁,日本国内有识人士逐渐认识到只有向先进的西方文明学习才能摆脱这种民族厄运。

1875年,福泽谕吉写出了著名的《文明论概略》,首次以书面文字的形式表达了对于民族危机的忧虑和民族觉醒的意识。十年后,福泽谕吉进一步提出了“脱亚入欧论”,震惊世人,并迅速影响东亚国家甚至西方国家。

而作为“脱亚入欧论”其中一种的“汉字废止论”也开始在东亚文化圈逐步显示出它的强大威力。

然而事实上,经过数千年变化演进的汉字,毫无疑问是中华文明的代表之一。一种文明的精华哪有那么脆弱呢?何况朝鲜半岛长期作为中央王朝的藩属国,其本身就处于这种汉字文明体系的滋养下,所以要想革除汉字的使用与影响,岂是一朝一夕能完成的?

后来的历史也显示,朝韩两国官方虽然不停地出台各种废除汉字的法案,但在实际生活中根本就行不通,民众也怨声载道。所以直到今日汉字依然在朝韩两国发挥着影响力和生命力。

韩国1970年废除汉字,朝鲜是什么时候?为什么他们在这方面有共性?

1945年,朝鲜开始朝汉文混用,正式废除汉字始于1949年。韩国是在1948年通过了使用谚文的法规,到1970年才正式宣布废止汉字。朝鲜的汉字废止工作比较彻底,而韩国则是数次反复,付出了的惨痛的代价。

朝韩在废止汉字方面有共性是必然的,汉字废止思潮源于甲午战争时期。日本占领朝鲜半岛后,进行了的日文同化政策。推广韩文就成了反抗帝国主义的标志,二战胜利之后朝鲜半岛分治,但废止汉字并未停止。

汉字在朝鲜半岛的使用有着悠久的历史,大概是在东汉时期就从中国进入朝鲜半岛,具体传入时间还是有争议的。当时的朝鲜半岛只有语言而没有文字,汉字就被当做官方文字使用了近千年,使半岛文明加速发展。

汉字在朝鲜半岛一直是垄断在皇室贵族手中,再加上汉字比较难学,普通老百姓还是接触与掌握这一文字。为了解决这一难题,朝鲜世宗大王李裪根据本国特点,组织大量儒生发明了一套叫做训民正音的字母文字。

(身份证中的汉字)

这种文字就是我们所说的朝鲜文,是依据汉字发展来的表音文字,又被称为谚文。这一文字的使用并非是要废止汉字,而是为了增加国民的识字率。但这一工作并没有取得预期效果,朝鲜的士大夫阶层只认汉字。

当时的朝鲜半岛正在盛行儒家文化及汉字,谚文的处境就显得非常尴尬。它不仅不为当时的主流社会所接纳,而且还被燕山君废止过。就这样,汉字又在朝鲜半岛盛行了400多年,这种情况一直持续到清朝末期。

随着清朝影响力的下降及朝鲜民族主义的兴起,朝鲜半岛废除汉字的声音出现。甲午战争之后,朝鲜的文字开始从使用汉字逐渐向使用汉字与表音字结合来过渡。日本殖民朝鲜半岛后,汉字的废止被提上议事日程。

(韩国汉字路牌)

日本在宣传日朝同祖的同时,强行推广普及日文。这一政策触动了朝鲜半岛人民的民族自尊心,这种被外族奴役的情绪不断蔓延,继续使用汉字也变成了一种屈辱。朝鲜文再次被推广,成为反抗帝国主义的象征。

当时的朝鲜亲日派也在掀起甲午更张的改革,想要彻底退去中华文化的光环,官方开始使用汉字和谚文相结合的文字。日本统治朝鲜的几十年,汉字被迅速污名化,使用朝鲜文成了半岛人民爱国和革命的一种标志。

二战胜利后,半岛出现分治,朝韩双方在1948年都开启废除汉字而推行谚文的工作。朝鲜从1945年就要求内部出版物不许夹用汉字,直到1960年朝鲜才完成汉字的废止工作。现在的态度是不使用汉字但要认识汉字。

(韩国上世纪五十年代路边小摊)

1948年,韩国颁布了谚文专用法,这被视为废止汉字的法律依据。这时的韩国还处于文字混用时期,小学还实行汉字教育,但公文已经开始使用谚文书写。到了1970年,韩国宣布废止汉字,但两年后又撤回废止令。

此后汉字虽然一度在学校中复活,但均被列为选修课。此后不断的出现汉字废止与恢复的现象,汉字废止带来的弊端开始显现。韩文单词中有六成的词语是汉字,对于抽象的学术用语,不用汉字很难做到正确理解。

汉字在半岛流传了近千年,其影响力无处不在,废止工作难上加难。韩国的史料基本上都是用汉字记载的,这让在韩文环境下成长的人几乎是在看天书。韩文中的同音不同意的单词难以区别,引发社会的普遍担忧。

(韩国上世纪街边小店)

随着汉字复活的呼声越来越高,韩国总统金大中在1998年发表汉字复活宣言。韩国的道路标志和火车站开始恢复汉字标记,但汉字教育并未真正实现。不少人还只能通过个人行为让孩子在汉字补习班来学习汉字。

韩国有近一半的商品出口到使用汉字的国家,每年有三分之二的游客来自汉字文化圈的国家。韩国不少的大公司在招聘职员时必须进行汉字考试,达到一定的认知程度后才能被录取,这不得不说是一种尴尬局面。

韩文是表音文字,在表意上有很大缺陷,这就使得韩国很多专用名词和人名都是相当混乱的,常常是难以区分。很多的艺人或领导人的名字难以被准确翻译,韩国小学生游览本国历史古迹,对遗迹文字无法识别。

这种事情就发生在韩国一个名叫镜浦台的地方,古代韩国的文人雅士们经常来此吟诗作画。这里的一块石碑正好记载他们的事迹,一群韩国人竟然没有一个人认识碑上的汉字,竟被一个旅游的中国人郎朗念出。

这已经不是一种尴尬了,而是一种文化的悲哀。韩国的历史古迹中的文字记载以及各种题词,已经成为名副其实的天书。从今年起,韩国的小学教材将标注汉字及其读音和释义,用以扭转这种尴尬又悲哀的局面。

韩国1970年废除汉字,朝鲜是什么时候?为什么他们在这方面有共性?

相对来说朝鲜废除汉字比韩国更早,在二战刚结束的时候朝鲜就停止了汉字的使用,在1948年完全废除汉字,而那时的朝韩尚且还归属一处,分家之后,韩国在1970年通过了汉字废止宣言。朝韩虽然各过各的日子,但终究在文化血缘上同出一脉,对于汉字的看法与立场,其实还是非常相似的。

朝鲜半岛想要废除汉字由来已久,数百年前已经开始西汉武帝时期开始,卫满朝鲜被灭,武帝置汉四郡于半岛北部,汉字由此大量传入半岛,而当时的半岛土著虽然有自己的语言,但并没有自己的文字,因此大量使用汉字来标读其自身的语言,后来的百济、新罗、高丽等历代王朝也都如此。

汉字的传入,对于半岛文化的发展产生了很大的影响,但与此同时,汉字终究是一种外来文字而且晦涩难懂,学习起来非常不容易。

汉字传入半岛上千年,主要还是只有贵族王室与读书人等少数群体才能够学习可以掌握,绝大多数的普通人依旧不识字。

这种状况一直持续到了15世纪的李朝时期,当时李朝的世宗大王李裪,与申叔舟、成三问等著名儒学家一起,通过学习明朝的音韵,最终创造出了谚文,也就是现在韩国人所使用的韩文字母,并且颁布《训明正音》,韩国人算是有了自己的文字。

李裪创立谚文的意思其实很简单:

- 一,朝鲜的语言能说不能写,汉字实在太难不好普及,这是个很大的问题;

- 二,强化朝鲜的族群认同,周边各国都有自己的文字,朝鲜不能没有。

只不过,世宗大王的良苦用心,底下的臣子们并不买账,纷纷予以强烈反对,认为世宗创谚文而抛弃汉字,是以夷变夏的荒唐举动,是会让李朝远离文明,变成蛮夷。

而最终的结果就是,谚文发明出来以后,李朝的官方文字与所有的行文等正式文书,仍旧使用汉字,两班贵族与王室、士大夫等仍旧用汉字,只有女子、庶民等使用谚文。

尽管李裪想要用谚文取代汉字的想法并没有成功,但是谚文的出现,也代表着半岛的确产生了明显的排斥汉字的心思,经过几百年的积累,到近代之后达到了巅峰。

近代,半岛的慕华观念彻底转变由于古代的中原文明远远发达于半岛,所以两千年的岁月里,半岛几乎都向中原称臣,大量学习中原文化的同时,恪守臣子之礼,但这一切,随着清王朝的没落而终结。

原本,明朝消亡满洲入关的时候,半岛就对清朝相当鄙夷,认为满洲落后,所以半岛在明朝消散后的两百多年里,仍旧行用明朝的各种文化,不过当时的清朝实力也算强大,半岛依旧产生着畏惧,安安分分老老实实。

但19世纪开始,在西方船舰利炮的攻打之下毫无还手之力的清朝,在一众藩属之中的威望与影响力断崖式下跌,加上西方文化与思想的传入,越来越多的李朝贵族,开始反思,并且觉得汉字的存在确实妨碍了李朝的发展,所以越来越多的人要求废除汉字。

甲午海战后,半岛掀起“文明开化”的相关运动,李朝模仿日本,开始汉字与本族文字混用,即汉字词使用汉字书写,语句中的本族固有词与表达语法结构的部分,用谚文书写。

日本人,促成了汉字在半岛的消散在《马关条约》签署之后,日本得到了半岛的宗主权,进一步染指日本,短短十多年后,日本通过日韩合并,彻底吞下了半岛,按照自己的想法对朝鲜半岛进行全面的改造。

为了从根本上铲除半岛与中华文化之间的联系,动摇朝鲜人的民族根基,日本人开始大力宣扬所谓的“日鲜同祖论”,并且大规模在半岛推行日语,而当时的日语之中,仍旧有大量的汉字存在着,既不是日文也不是汉字的谚文,根本没有生存空间。

由于长期的日本殖民影响,半岛民众脆弱的自尊心受到了冲击,甚至原本被视作自豪的“继承中华文化正统”的自豪也变成了屈辱,半岛人要掌握自己的命运,就要使用自己的文字。

日本殖民几十年,汉字受到日语的污染,迅速在半岛污名化,成为了日本侵略的一种遗产文化符号,所以,使用谚文,成为了民族自豪的标志,被视作爱国的象征。

朝韩不约而同,相继废除汉字战后的半岛,名义上仍旧还是同一个国家,但南北实际上是撕开的。

1945年,半岛北部就禁止内部的出版物夹杂使用汉字,仅仅四五年后,北方完全停止汉字与谚文混用,而完全使用谚文,汉字在北部彻底消失。

至于南部的韩国,则相对和缓。

韩国在1948年制定了《韩文专用法》,确立韩文是官方文字,要求正式行文都要使用韩文,不过当时南部的汉字教育与日常使用依旧在继续,汉城的街头,到处都是汉字是标牌。

直到1970年,朴正熙时期发表汉字废止宣言,终结小学的汉字教育,全面实行韩文教育,为了显示去汉字化的决心,连许多历史建筑上的汉字匾额也被摘去,换成了新的谚文匾额,变成了不伦不类历史建筑物。

废除汉字问题太多,近年来又不断捡起汉字虽然谚文的推行,的确强化的朝韩各自的族群认同与文化凝聚,但与此同时,在半岛沿用千年的汉字突然废除,导致了大量的断层问题出现。

自古以来,半岛所有的正式行文与史籍都是用汉字而且是文言文书写的,汉字废除后,半岛完全就看不懂了。

再者,汉字是一种形意文字,而谚文只是拼音文字,由于半岛的词汇之中超过七成都是来自于汉语的外来词汇,所以仅仅用谚文表述,很容易因为同音而歧义,最终混淆。

由于带来的麻烦实在太多,上世纪后期开始,半岛南北又开始不同程度上恢复了汉字的教育与使用,近年来随着中国的实力与日俱增,汉字作为文化与经济沟通的纽带作用愈发显著,汉字也开始在半岛兴起热潮,但整体来说,还是非常小众与边缘化的。

韩国1970年废除汉字,朝鲜是什么时候?为什么他们在这方面有共性?

其实韩国和朝鲜最早提议“废除”汉字可以追溯至1895年,当时清军在朝鲜被日本击败,日本控制朝鲜政府(当时朝鲜和韩国是统一的)进行了国内改革,为消除清朝对朝鲜的影响力,朝鲜宣布废除汉字的官方地位,政府公文由汉字和韩语混写。

这对朝鲜半岛来说是一件非常重要之事。由于朝鲜长期作为中原王朝的附属国,汉字在很长时间内是朝鲜的官方文字,所有的政府公文都用汉字书写,朝鲜的贵族士大夫以说汉语、写汉字为荣。而韩文(谚文)则是1444年发明的,这是给朝鲜一般老百姓用的,朝鲜的贵族士大夫根本不屑于使用。

此后,汉字在朝鲜半岛的影响力便逐渐衰退,而韩语的地位和影响力则与日俱增。二战时朝鲜被日本吞并,日本极力推广日语教育,汉字的空间又被进一步压缩。而此时,学习韩语则成了民族独立的重要标志,因此韩语的地位空前提高。

二战结束后日本投降,但对于朝鲜半岛来说,战争并未结束。在苏美两国冷战的影响下,半岛南北分裂,对立严重,战争的导火线一触即燃。

一方面是摆脱殖民统治的喜悦,一方面却是即将到来的战争,在喜忧参半感情的交织下,提升韩语地位便成了双方彰显民族国家独立的迫切需求。

1948年,韩国政府率先颁布了《谚文专用法》,在法理上确定了韩语的官方正统地位,不过并没有全面废除汉字。不过到了1970年后,汉字在韩国也消失的差不多了。1949年,朝鲜宣布废除汉字,朝鲜战争结束后,朝鲜在很短的时间内便在国内彻底废除汉字了。

出于标榜民族独立,朝鲜和韩国都一定程度上推行了废除汉字的法令。但由于历史和文化原因,彻底废除汉字对于韩国和朝鲜都是不现实的,也是不必要的。现在韩国恢复汉字教育的呼声与日俱增。而朝鲜在今年宣布废除先军思想,全力发展经济的政策后,必然也会迎来恢复学习汉字的小高潮。

韩国1970年废除汉字,朝鲜是什么时候?为什么他们在这方面有共性?

在公元3世纪左右,汉字从中国传入了朝鲜半岛,彼时的朝鲜半岛还处于有语言,无文字的状态,于是汉字被当作朝鲜的官方文字,一直沿用了近千年。

汉字是一种表意文字,学习起来十分困难,所以汉字的学习基本被士大夫和贵族垄断。由于朝鲜也学习古代中国实行科举制,官员选拔任用以科举考试为依据,而考试的文字则是汉字,这就意味着士大夫和贵族集团不仅垄断了文化特权,也垄断了进入官场仕途的渠道。

为了改变这种情况,朝鲜第四代国王世宗大王李祹决定创建属于朝鲜的文字。公元1446年,由他和学者共同创建的表音文字,称为“训民正音”。意在减少国内文盲,增加民众识字率,打破贵族垄断。但这一次行动却没有达到预期效果,当时朝鲜人并不习惯这种语言,精明的上层们纷纷上书要求废除这种文字,认为汉字才是最高贵的文字。训民正音石沉大海,在当时影响有限,因为当时的中华文化处于强盛时期,一向以小中华自居的朝鲜,自然比较崇尚汉字,鄙视训民正音,并将这种语言称为谚文。

这种对中华文化的狂热,直到清朝衰落,尤其是中日甲午战争后,日本人逐步控制并吞并朝鲜半岛,朝鲜国王被送到了日本,从此朝鲜半岛成为日本殖民地,开启了日本近50年的殖民统治。而日本人深知文化的纽带作用,要彻底征服朝鲜人,必须在文化上做出改变。因此,他们推行了两项政策,一是,废除汉字的官方地位,不允许使用汉字,去中国化。二是,大力推广日本文字和简字,强行教习日语。虽然日本废除汉字的效果并不明显,民众私底下还是偷偷在用汉字,但50年也确实造就了两代说日语,写日文的朝鲜人。

另一方面,在日本的侵略过程中,朝鲜半岛的民族意识开始觉醒。朝鲜半岛人民心理的心理开始发生变化,曾经被弃之如履的谚文,被朝鲜人正视起来,这个由世宗大王发明的文字,成为了一种朝鲜人心灵的寄托,正是日本的侵略,掀起了一场朝鲜民族主义的风暴,抵制包括汉字在内外来语言和文字。尽管后来朝鲜半岛被分裂成两个国家,但他们还是同一个民族,自然竭力维护本民族语言文字的地位,汉字的地位也就一去不复返了。

朝鲜半岛分裂后,汉字在韩国的式微是由于美国对韩国的占领及本民族意识觉醒的原因,而朝鲜废除汉字除了民族意识的因素,更隐含着更深刻的政治因素。尤其是抗美援朝战争以后,虽然中国军队已经撤出朝鲜,但朝鲜人民对中国感情日益加深,挑战了当时当权者的统治地位,因此废除汉字,可以阻断中国对朝鲜输入文化思想,逐渐隔绝两国人民间的沟通交往,削弱中国对朝鲜的影响,巩固当权者政权的统治地位。

韩国1970年废除汉字,朝鲜是什么时候?为什么他们在这方面有共性?

实际上韩国在1948年起就通过各项措施去限制汉字使用,以致汉字与汉字教育在社会底层逐渐退潮。不过在1970年以前其政府并未正式提出废除汉字。直到1970年,韩国官方才将初高等中学的汉字教育课程废止并颁布法案废除汉字。但是这一举措并没有得到很好地贯彻,且饱受争议。而且在2005年,其政府已宣布全面恢复汉字。至于朝鲜,它自1949年废除汉字以来就一直将汉语作为外语,所以汉语在朝鲜的地位相当于英语之中国。虽说韩、朝两国对汉字废除的程度不同,但不可否认的是他们两国皆想摆脱汉字,这是为何呢?

一、上世纪“西学东渐”的世界风向

在甲午中日战争之前,中国一直是亚洲霸主,而朝鲜半岛沿用汉字为官方文书的历史最早能追溯到汉武帝元封三年(前108)。当时汉武帝在半岛北部设四郡,汉字自此传入。至总章元年(668),新罗统一朝鲜半岛,并效仿唐朝推行科举制度,以致汉字成为朝鲜读书人的必修课。不过由于汉字较为复杂,只有上层贵族才有条件学到,而普通民众大多不识字。所以到了李朝时期,世宗大王为了提高老百姓的识字水平,于正统十一年(1446)颁布了《训民正音》,即通过ᄒ、ᅡ、ᄂ等28个音素构成谚文。然而当朝贵族却看不上谚文,仍以汉字为尊。这种局面直到西方崛起、清王朝挨打,甚至是清朝在甲午中日战争失败后才有所转变。清政府战败后便完全沦为半殖民地半封建社会,且成为落后挨打之国。而朝鲜王朝自古崇尚先进文化,摒弃落后文化,所以在“西学东渐”的风潮下他们自然对汉字产生了偏见。

二、朝鲜半岛“民族自尊”的崛起

反观日本,它却因为甲午战争的胜利逐渐走上帝国主义的侵略道路,甚至一度成为亚洲霸主。它在国家实力与国际地位的双双抬升后,立即对朝鲜半岛进行殖民统治。而朝鲜民族在日本殖民统治期间不仅受尽压榨,还被迫学习日语,这使他们倍感耻辱。所以当日本在第二次世界大战投降后,朝鲜人的民族自尊油然而生。他们不但渴望脱离日本的殖民统治,还想脱离汉字的思想统治。另外朝鲜内部又发生了政治巨变,而他们在美国的干涉下形成了南北韩对立的局面。因为这些复杂背景的影响,汉字文化圈逐渐萎缩。

总而言之,韩、朝两国同出一脉,且历史背景相同,故而脱汉皆源自站后民族独立情绪的高涨与摆脱落后文化的焦虑。不过实际上他们都没有真正地完全废止汉字,尤其是韩国。而且在我国改革开放取得巨大成果后,汉字有了复兴的趋势。毕竟汉字对朝鲜民族的历史、文化、社会、生活等各方面留下了不可磨灭的印记,若完全废除汉字将导致其出现历史文化传统的断裂。

内容仅供参考,如果您需解决具体问题(尤其法律、医学等领域),建议您详细咨询相关领域专业人士。

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请与我们联系,我们将及时删除。