李鸿章为何不愿意采购马克沁机枪?

不是不愿意,其实更多是不敢去尝试,因为赌不起。

一、马克沁机枪被称为“寡妇制造机”,它是世界上第一种真正成功的以火药燃气为能源的自动武器,是一种新型全自动式机枪。

马克沁机枪的出现,改变了人们使用的枪时,子弹装一颗发一颗的情况,它可以自动连续射击,射速达每分钟600发以上,可以说威力惊人。

二、在英国军队对战非洲国家苏鲁士时,仅50余人的英军仅凭4挺马克沁重机枪打退了5000多麦塔比利人的几十次冲锋,打死了3000多人,名声大噪。

这种重武器是英籍美国人海勒姆·史蒂文斯·马克沁于1883年发明,并在1884年制造出来。

三、当时李鸿章参加了伦敦举行的一个新枪发布会,看到这种枪的威力,大吃一惊。而当时的中国正处于洋务运动,李鸿章基本西方能搬的科技都搬,但却没有采购让自己吃惊的马克沁机枪。

其实不能说李鸿章不想买,他是不能买,他不能赌。因为当时的马克沁机枪刚刚问世不久,虽通过了实验,但还没有用来战斗,没有通过实战证明这个武器的威力,李鸿章是不会冒险去买的。

当时办洋务运动李鸿章都是勒紧裤腰带的,而这种机枪虽然看起来很好,但是太贵了。

李鸿章在观看马克沁机枪表演后,说了一句“太快,太快",但还说了一句“太贵,太贵”。说到底还是囊中羞涩,当时的中国军费紧张,买的话又有风险,大清压根没有资本让李鸿章去赌这种武器可不可行,人家发达国家有钱当然可以买一些先试试,而大清输不起,用上了钱就一定要有作用,不能白花钱。

再说即使买了在未来消耗也是很大的,马克沁机枪除了枪贵,像买子弹也要钱,而又是机枪,子弹耗的快,没到一分钟几十两就没了,打的是子弹,更是钱啊!这就像穷汉买了豪车要加油样的,咬咬牙买了豪车,突然发现舍不得开。

四、李鸿章虽然没大规模买,但后来还是买了几挺当参照,仿制了一些,这是后话了。

所以说不是李鸿章不想买,而是赌不起,没有资本去赌。

李鸿章为何不愿意采购马克沁机枪?

马克沁机枪由美国工程师马克沁于1884年研制成功,是世界上第一款能够连续自动射击的机枪。

在马克沁机枪问世后就大显威力,1892年英国殖民军在非洲南部马塔贝莱兰与祖鲁人遭遇,在战斗中,50名英军装备了4挺马克沁机枪,而他们面对的却是5000名祖鲁勇士,但战斗的最终结果却是3000名祖鲁人倒在了马克沁机枪的枪口之下,他们甚至没能靠近英军100米范围内。在马克沁机枪问世之前,没有一支军队能像英军一样,获得如此兵力悬殊的胜利。

那为什么50名英军士兵能抵挡百倍于自己的祖鲁人呢?我们以马克沁机枪弹带250发计算,在战斗开始的头30秒里,4挺马克沁机枪就在1500米到2000米处制造了一个由1000多发子弹组成的死亡屏障,而祖鲁人虽然有5000多人,但他们手中的标枪只能投资60-70米,在这场战斗中,当马克沁机枪响起的时候,就已经决定了战争的胜负。

1896年,大清国全权特使李鸿章访问英国,他在伦敦参观了一种新式武器,而这种武器就是著名的马克沁机枪。在几分钟内,马克沁机枪就将一人粗的大树拦腰打断,李鸿章不禁叫道“太快,太快”。然后一问价格,又说道“太贵,太贵”,于是便没有购买。

不过即便如此,李鸿章在回国的时候还是购买了3挺马克沁机枪用以研究。

马克沁机枪价格昂贵主要有两个原因,一是其机构非常复杂,当时只能纯手工打造;二是其射速太快,最快的时候能高达每分钟600发,这种高射速使得马克沁机枪威力巨大,成为了其优势所在,但这种优势又使得马克沁机枪对子弹的消耗巨大,这种消耗又成为了马克沁机枪推广的巨大障碍。在我国1940年编制的一本《新编马克沁机枪全书》中,仍然把弹药消耗量巨大、补充困难、缺乏持久性作为了马克沁机枪的重大缺点。

▲我国1940年编制的《马克沁机枪全书》

价格昂贵、消耗量巨大就成为了马克沁机枪在当时不仅清朝没有大量装备,各国也没有大量装备的原因。此外当时的马克沁机枪还有个巨大的竞争对手,就是手摇加特林机关枪,就在马克沁机枪问世后的10多年里,美国还在继续大量装备加特林机枪。在中国,仅金陵制造局一家就在1892年制造了20挺加特林机枪。

▲清朝装备的加特林手摇机关枪

所以,不仅是当时李鸿章不愿意大量装备马克沁机枪,而是世界各国都普遍没有认识到马克沁机枪的作用,各国都没有普遍装备马克沁机枪。

直到1905年日俄战争时期,各国才普遍改变了对马克沁机枪的看法。在一场战斗中, 数千名日军士兵向俄军驻守的203高地发起冲锋,但随着山头上俄军马克沁机枪的响起,成片的日军士兵应声倒地,在持续了一天的战斗中,日军的尸体堆积了5层,以至将山腰的壕沟都填满了。虽然日军最终占领了不足30米高的203高地,但也足足花去了9个昼夜,轮番进攻,最后付出了战死17000人的代价,其中绝大多数是死在了马克沁机枪的枪口下。

当时观战的英国观察员这样说道:“当马克沁机枪的枪声响起的时候,骑兵能做的就是给步兵做饭了。”日俄战争中马克沁机枪发挥的威力,才让各国认识到马克沁机枪不仅对武器装备差距巨大的祖鲁人管用,在双方武器装备相当的情况下,谁装备了马克沁机枪,谁就占据了优势,此后各国才开始普遍装备起了马克沁机枪。

▲北洋新军中的马克沁机枪

后来清廷也认识到了马克沁机枪的作用,马克沁机枪在此后也在清军中大量装备了起来。在1911年10月,清廷集结了6万北洋新军,在直隶永平展开了一场大规模军事演习,是为“永平秋操”,在这次操练中,北洋新军就装备了大量的马克沁机枪,这也成为了当年这场大规模军事演习中最为亮丽的亮点。

所以综合来说,并不是李鸿章嫌马克沁机枪太贵,也是因为马克沁机枪有替代品,手摇加特林机关枪,而是在李鸿章时代,人们没认识到马克沁机枪的真正作用。日俄战争后,当人们认识到马克沁机枪的作用后,即便是大清也开始大量装备了马克沁机枪。或许,如果李中堂在认识上能领先一步,抢先大量装备马克沁机枪,或许甲午战争中,清朝至少在陆战方面就不会输掉了吧。

李鸿章为何不愿意采购马克沁机枪?

马克沁机枪面世

李鸿章,晚清名臣,洋务运动的主要领导人。 1884年李鸿章受邀参加欧洲举办的武器博览会,会上有款武器引起了买家们的注意,就是马克沁机枪。

后面这款武器的威名世人皆知,那李鸿章当时为什么没有买回来呢?买回来之后会不会对大清的军力有很大的提升呢?

见识机枪威力马克沁机枪是由英籍美国人海姆勒.马克沁于1883年研发出来的,1884年申请了专利后参加了欧洲武器博览会。它是以火药燃气为能源,能连续射击可调速的自动武器,每分钟射速600发子弹。

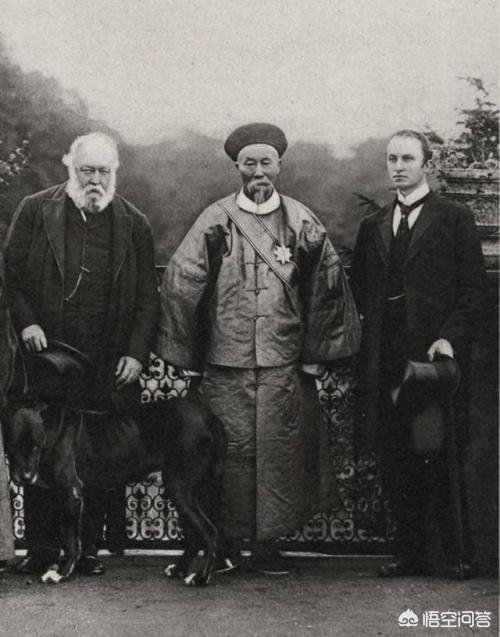

博览会上马克沁亲自操作试射,并用机枪射断一颗大树。李鸿展看完直呼:“太快了,太快了”。并在现场跟马克沁合影留念。

没有批量采购的原因其实李鸿章并非没有采购马克沁机枪,做为先进武器的爱好者,李鸿章没有放过机会,不过只是购买了3挺。没有批量采购有三大原因。

1、马克沁机枪造价昂贵,而且子弹消耗太大,大清朝国库空虚,需要用钱的地方太多,没有财力批量采购。

2、马克沁机枪由于射速太快枪管易发热,靠枪管上注水的冷却管降温,如果战场上少水或没有水,那基本就成了一个摆设。

3、早在1874年,李鸿章就批量购买了加特林式机枪装备淮军,所以对马克沁机枪的需求没有那么迫切。

马克沁机枪的仿制李鸿章买回来3挺机枪后,很快就安排了金陵制作局进行仿制,金陵制作局也交付了二三十挺给北洋水师。不过马克沁机枪由于操作复杂,技术不成熟,后来在甲午战争实战中并没有发挥多大的作用,所以大清就再也没仿制了。

其实当时并不只有李鸿章没有批量采购,其他买家也没有,只有德国批量采购回去后进行了技术改造,并在一战索姆河战役中一天绞杀英法联军6000多人,从此马克沁机枪一战成名。

不过就算李鸿章当时批量采购回来,按照大清的工业实力,也完成不了马克沁机枪的改造,发挥不出它应有的威力,你觉得呢?

您的支持是我前进的动力,欢迎关注花木童说史!李鸿章为何不愿意采购马克沁机枪?

首先科普一下马克沁重机枪的知识。它是世界上第一种以火药为动力的自动武器。是1883年,由英籍美国人斯蒂文斯.马克沁发明的。这项发明震动了世界,由于杀伤力威力无比,被世人成为“黑寡妇”。(如下图)

当时马克沁的问世,也惊动了清政府,(1883年,清光绪年间,实际掌权人是慈禧)引起了60岁的北洋通商大臣,直隶总督李鸿章的兴趣。李鸿章是慈禧的红人,官居相当于宰相之职。李鸿章受邀参加了在英国伦敦举行的订货会。马克沁为大家演示了机枪性能后,各国元首相当满意,唯独李鸿章听了介绍后,从羡慕变得有点瞧不上马克沁机枪。这到底为什么呢?原来马克沁演示了用重机枪扫射一颗环抱粗的大树,不到一分钟大树被打断,众人很惊讶,李鸿章惊呼“太快了,太快了。”李鸿章问了一句,这一分钟打出去了多少子弹,马克沁数了数600发。李鸿章心中暗暗盘算,600发子弹至少要60两银子,这要是一场战斗…乖乖,李鸿章不由的惊呼“太贵了,太贵了”。

李鸿章不是瞧不上马克沁重机枪,而是清政府财政紧张,我们都知道,剿灭太平天国清朝花光了银子,实指望曾国藩能把洪秀全的藏宝搞到手,谁知道“曾剃头”灭了洪秀全后,上奏说“洪贼国库空空如也”。慈禧空欢喜一场。

说白了,李鸿章不是瞧不上马克沁机枪,而是囊中羞涩。李鸿章的北洋水师还在等米下锅,只买了舰船,其它配备还没有采购。慈禧的60大寿还要用银子。军费紧张是主要原因。李鸿章“巧妇难为无米之炊”。不过他没有死心,购买了一挺机枪。原来他想让他创办的上海洋枪三局仿造生产。

等李把样品带回国后,洋枪三局经过研究,仿造了30挺。之后把这30挺投入在实战中。有道是“实践是检验真理的唯一标准”。马克沁机枪的缺点暴露了出来。

其实不难理解,当时马克沁机枪还处在雏形阶段,没法和现在的马克沁机枪相提并论。当初马克沁机枪是水冷枪管的,也就是说,在水的作用下,枪管的温度不会超过我100度,不过产生的蒸汽要隔段时间放一次。还有就是一旦包着枪管的水道被打破,机枪就不能用了。再就是子弹弹链是帆布做成的,一旦受潮或者雨淋,子弹就不能击发。

鉴于以上种种原因,李鸿章下令停止了批量生产,这样以来,清政府只生产了30挺马克沁机枪就没了下文。不得不说是一种遗憾。任何新生事物都有个发展过程,不能求全责备。

之后,德国几个同盟国在陆军大量装备了马克沁重机枪,极大提高了军队的战斗力。1914年7月,德国在马克沁重机枪武装下,发动了第一次世界大战。这时离李鸿章去世仅仅13年。

所以说观念改变世界,思维决定一切,落后就要挨打。李鸿章死后十几年时间,马克沁重机枪改变了世界格局。不知道李鸿章在天之灵有没有后悔当初的选择?【不一样的历史解读,不一样的知识分享。欢迎转发、留言和关注】

李鸿章为何不愿意采购马克沁机枪?

这个问题用一个“贵”字是不能完全说明的!其实马克沁机枪从1884年发明的最初十几年不光是李鸿章就连当时的欧洲列强都没有什么人愿意采购,不然马克沁本人也不至于穷困潦倒,不过有一个国家倒是眼光独具,那就是德国,德国当时采购了数量不少的马克沁,在一战中的索姆河战役中造成了英法联军一天七万人的伤亡,因此有了索姆河绞肉机一说。李鸿章在马克沁机枪发明之初就去参加了发布会,当时进行展示的时候,马克沁机枪的惊人的射速和威力居然拦腰打断了一棵大树,李鸿章说了六个字:“太快了,太快了”,许多人传闻后来李鸿章不买是因为六个字:“太贵了太贵了”!其实事情远没有那么简单,克努伯重炮和铁甲舰那么贵,李鸿章还不是照样采购了许多?我们结合当时现实情况来具体分析分析。

当时中国军队刚刚大规模换装了加特林机枪,在火力上已经是亚洲第一很多人一直古板的认为,清军打不赢对外战争都是因为技不如人,其实事实与我们想的完全不一样,在甲午战争之前,清军基本完成了陆军装备现代化,大规模装备了毛瑟步枪和加特林机枪,火力与当时的欧洲列强不相上下。马克沁机枪对于当时的清军武器来说,只能是锦上添花而起不到雪中送炭,买不买确实得再三考虑!在左宗棠收复新疆和冯子材的镇南关大捷中,清军就曾利用自身的火力优势打的对面抬不起头,清军打不赢日本主要还是缺毛主席说的那股子气!

马克沁机枪没有经过实战检验,真实作战能力让人质疑马克沁机枪作为一款跨时代的武器自然少不了质疑,当时李鸿章在1884年参加机枪发布会时,马克沁机枪刚刚发明出来并没有得到实战检验,李鸿章作为清末朝廷的中流砥柱不可能不明白这一点,也不可能会轻易就下决心买这种价格不菲且实战效果不明朗的新式武器,后来在日俄战争中,俄军利用马克沁机枪大规模杀伤日军有生力量,清朝意识到了这一点也开始了大规模采购马克沁机枪。

马克沁机枪确实贵,而且效费比低马克沁机枪不仅单价贵而且需要消耗大量的子弹,对于当时有限的大清财力确实是一个巨大的负担,这也是李鸿章不得不考虑的事情,但是李鸿章还是有眼光的,他买了一挺马克沁回去,四年后金陵制造总局就仿制成功,初期质量不佳,后期经过不断改进优化最终还是装备了清军。

马克沁机枪水冷方式是它的致命弱点相比加特林的多根枪管,马克沁一根枪管加上高射速极容易使枪管发热导致炸膛,马克沁创造性的在其枪管上安装了冷却水筒,在射击前需要事先装满水,如果水冷筒被打破或者无水可用,这枪基本就废了。在解放战争中的孟良崮战役中,被围困的张灵甫整编第74师就因为无水可用导致马克沁机枪无法使用而遭到全歼。水冷最终被气冷所取代,也是有道理的,李鸿章不买马克沁可能也有这方面的考虑。

喜欢的朋友可以点赞评论关注,么么哒!

李鸿章为何不愿意采购马克沁机枪?

李中堂也是够倒霉的,都沦落到被全盘否定了。

没买马克沁机枪,既不是因为瞧不上,也不是因为穷,换位思考一下,其实李中堂当时的决策才正是一个负责的大臣所应该做出的决策。

做这个决策主要考虑几个点:这玩意牛不牛逼,实际打仗用下来情况怎么样,性价比怎么样。

1、马克沁机枪牛不牛?马克沁机枪是1884年,英国爵士马克沁发明的,1885年开始销售。

李鸿章是在1896年去英国伦敦访问的时候才看到马克沁机枪的。

当时演示的时候牛的不行,1分钟600发子弹,就听到叮叮叮子弹往外冒,一会功夫把一课大树拦腰打断,李鸿章当时就评价说:“快,太快了。”

而此时马克沁机枪开始销售已经有11年了,这11年,它有什么战绩呢?

1893年–1894年,马克沁机枪在罗得西亚的第一次马塔贝勒战争中英军以50人的军队操作四挺马克沁机枪击退了5000祖鲁人的进攻。

英国诗人海莱尔·贝洛克曾说:“不管发生了什么, 我们已经有了马克沁机枪, 而他们没有。”

所以马克沁机枪牛是非常牛,李鸿章也没有瞧不上,但到1896年为止,并没有什么拿得出手的重要战绩。

2、实际打仗用下来情况怎么样呢?前面讲了马克沁机枪还没有拿的出手的战绩,那么是不是因为很多国家装备了但还没大规模使用呢?

前面讲了到1896年,马克沁机枪已经卖了11年了,销售情况怎么样呢?

四个字,一塌糊涂。非但没有实际投入过大规模战争,根本买家也没几个。

别说当时德国、日本、俄国、法国几个强国都没装备,连英国军队自己都没装备马克沁机枪。

这种情况下,换位思考下,如果你是李鸿章,是不是会想,这不会是英国人要坑我吧,欧洲人都不用,骗我来用?

当然还有一个重要心理存在,就是没有竞争对手,假如,日本装备了马克沁机枪,那李鸿章说什么都得买,否则和日本人怎么干?但大家都没有,那干嘛我第一个来当出头鸟呢,又不是买不到,什么时候你买了,我再买也不迟啊。

3、性价比怎么样?那么多国家为什么都不买马克沁机枪,大家都知道这玩意厉害,但是缺点也非常明显,消耗太大,1分钟600发。

这不是因为中国穷买不起,马克沁机枪是贵,维护成本是高,但再高有北洋舰队高?有火炮高?战舰和火炮甲午那时候我们都有,水平只比日本高不会比日本低。

德国、英国都有钱,为什么他们也没装备呢?

1、当时有替代品存在

机枪并不是只有马克沁机枪一种啊,当时各国已经装配了大量的老式手摇加特林机枪,虽然没有马克沁机枪先进,但毕竟已经经过战争洗礼了,怎么可能马上都淘汰掉。

而且,更重要的是,加特林的制作工艺简单,当时连清政府的金陵制造厂都能生产加特林手摇机枪。比起马克沁打坏一挺少一挺,加特林实惠多了。

2、机枪的战术地位不高

当时打仗骑兵还占有重要地位,机动性强,冲击力强,欧洲人尤其觉得这种双方对冲的方式有骑士精神,像机枪这种杀戮武器只能在非洲打土著人。

既然大家都是持观望态度为主,李鸿章自然不会做先吃螃蟹的人,即使如此,李鸿章还是购买了3挺马克沁机枪,拿回去让兵工厂研究仿制。

总体来说李鸿章当时没有购买马克沁机枪的决策是合情合理的。

不过我们可以再延伸一下,如果李鸿章买了许多机枪回去,能否改变大清的命运呢?

答案非常肯定,不能!!

武器毕竟都是机器,最终要看使用它的人,甲午海战,北洋舰队比日本舰队先进,哪又怎么样?日本陆军打进来的时候,往往人还没到,城已经空了,我们光火炮、机枪、步枪不知道给日本人缴获多少,哪怕当时有马克沁机枪,也不过是送给日本人罢了。

我是ChrisQu,关注我,可以看到更多有趣又发人深省的历史故事,欢迎交流和探讨。

内容仅供参考,如果您需解决具体问题(尤其法律、医学等领域),建议您详细咨询相关领域专业人士。

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请与我们联系,我们将及时删除。