明朝开国功臣李善长早早辞职归乡,为何还是被朱元璋满门抄斩?

明朝开国之初,朱元璋封了六名随他出生入死的功臣为公爵。也就是后世所说的明初六公爵。他们分别是(排名分先后):韩国公李善长、魏国公徐达、曹国公李文忠、宋国公冯胜、卫国公邓愈、郑国公常茂(常遇春之子)。

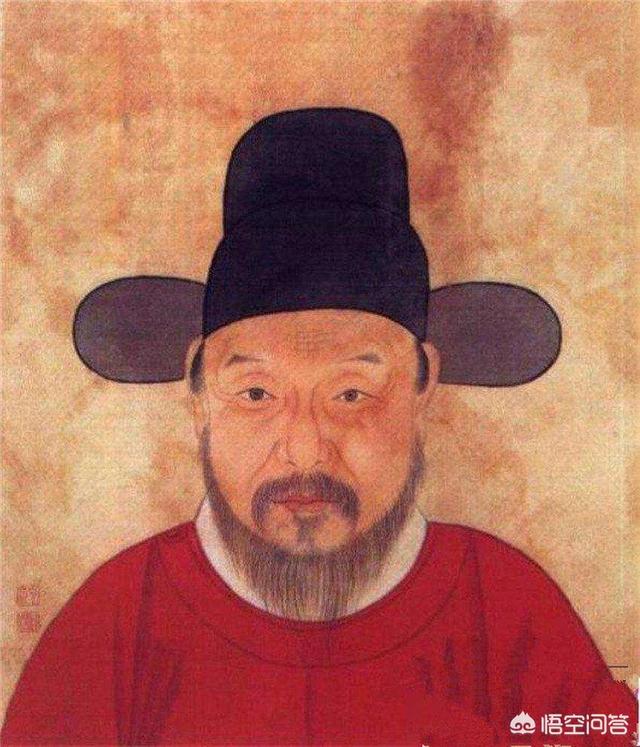

这六个人中,李善长这个名字,很多人较为陌生。因为其他五个人,都是旷世武将,身经百战,而李善长何许人也?能被封为公爵,要知道,第一军师刘伯温也就封了个侯爵而已。他到底做过什么能当此大功?

李善长,汉族,字百室。定远(今属安徽)人。少时有智计,习法家著作,推断时事,多有所中。元至正十四年,经丁德兴推举投朱元璋幕下,掌书记。劝朱元璋效法汉高祖刘邦豁达大度,知人善任,不嗜杀人的做法,以成帝业,于是,被任为参谋,参预机画,主持馈饷,倍受信用。

从以上资料可以看出,李善长可以算是大明初期的总管,一切繁琐事务,均由其负责。开国之后,也算是位极人臣。且儿子被朱元璋招为驸马。一时间,红得发紫,眼看着是享不尽的荣华富贵。但李善长最终的结局,可谓是悲惨至极,古稀之年,被朱元璋诛杀。

洪武二十三年(1390年),在残酷的所谓胡惟庸谋反案稍稍平息之后,原本早已退休、77岁的李善长被人告发与胡案有关,“遂并其妻女弟侄家口七十余人诛之……善长子祺与主徙江浦,久之卒。祺子芳、茂,以公主恩得不坐”。

也就是说,除了李善长本人,他的妻、女、弟、侄四家有70余人被株连至死,唯一幸存的是他的儿子李祺。李祺因为娶了朱元璋的女儿,是驸马,总算被赐恩免死,但也要和公主一起被发配。李祺的两个儿子(应该尚属少年),实际上也是朱元璋的外孙,也因为沾公主的光,才没有受这个惨案的牵连。

避祸无门的李丞相李善长,安徽定远人,和后来也做过丞相的胡惟庸是小同乡,和朱元璋是大同乡。按照《明史》的记载,这个人“少读书有智计,习法家言,策事多中”。

在李善长最初投奔朱元璋的时候,他就是一个口袋里装着锦囊的策士面目。朱元璋问他,有什么办法可以平定天下,他回答说:

“应该向秦末大乱中起家的汉高祖刘邦学习,刘邦同样是一介草民,但他豁达大度,知人善任,不乱杀人,仅仅五年,便成就了帝业。您是濠(今安徽凤阳)人,距汉高祖的老家沛县(今江苏沛县)不远。山川王气,就应在您身上,只要您效仿刘邦,天下一定是您的。”

朱元璋听后大喜,让李善长在军中“为参谋,预机画,主馈饷,甚见亲信”。“为参谋,预机画”是做智囊,“主馈饷”是负责后勤补给。

如果知道汉代萧何就是靠为刘邦转运粮饷而摘得第一功,进而荣升丞相,当能明白李善长对朱元璋夺天下所起到的重要作用。

洪武三年,大封功臣,朱元璋说李善长虽然没有在战场上的军功,但“给军食,功甚大,宜进封大国”,乃授太师、中书左丞相,封韩国公,岁禄四千石,子孙世袭。

除了这些,朱元璋更赐给李善长铁券,“免二死,子免一死”,即李善长本人凭此铁券,可以赦免两次死罪,其子可以赦免一次。当时封公的六个人中,李善长名列第一,朱元璋颁发的“嘉奖令”上,李善长被比作汉代的萧何,其风光在洪武功臣中独一无二。

这样一个曾经位极人臣,而且还是皇亲国戚的大人物,怎么会落到身死族灭的地步呢?表面的起因似乎是因为胡惟庸的谋反案。洪武十三年,胡惟庸案发。李善长虽与胡氏同乡,且李善长弟弟李存义的儿子娶的是胡惟庸的侄女,具有姻亲关系,胡惟庸仕途得意,又主要是靠李善长的引荐,但在胡案初始阶段,李善长并未陷入其中。

洪武十八年,“反臣”胡惟庸的脑袋早已“搬家”多年的时候,突然有人跑出来,揭发李善长的弟弟李存义父子“实为胡党”。

这个时候,圣恩虽仍如雨露,说“免死吧”,但对李善长来说显然已危机四伏。

洪武二十三年,已经77岁的李善长修房子,向信国公汤和借士兵300人干私活,汤和没同意还奏了一本。该年四月,李善长又为一个犯了罪的叫丁斌的亲戚求情。

按照常理,这在当时本来是一件并不大的事情,可不知何故又闹到了朱元璋那里。皇帝下令审讯,而这个丁斌过去曾在李善长家服务,很奇怪,他没有就事论事,交待李丞相是怎样为他请托免罪的,却直往心惊肉跳的事上扯,即李善长家族与胡惟庸的瓜葛。明太祖先逮捕了李存义父子,拷讯之下,总算拿到了最有“价值”的内容。

按《明史》记载,李存义父子是这样供认的:胡惟庸想造反,便使亲家李存义去游说李善长。李善长起初大惊,说这是灭九族的勾当啊。不久胡惟庸又派李善长的老友去劝诱,说事成之后当封其为王,善长“不许,然颇心动”。后来胡惟庸亲自出马,善长“犹不许”。

过了一段,胡惟庸又让李存义去劝说兄长,李善长叹了一口气说:“我老了,等我死后,你们想怎么干就怎么干吧。(吾老亦!吾死,任尔等为之。)”就是这样一句模凌两可的话,让“大逆不道”的罪名终于成立。供词中的李善长是再三再四拒绝参加谋反的,只不过,这种“拒绝”显得不太坚决和果断,临到最后,甚至还有一点欲拒还迎的意思。

根据权力学原则,最高统治者与属下之间需要一个权力空白区,这时最高统治者在心理上才会感到安全,宋太祖赵匡胤的一句名言—“卧榻之侧,岂容他人酣睡”—堪称这条原理最形象的阐释。

“别离我太近”,因为太近,别人总担心你会不会轻易跨过那条太短的距离,并取而代之。所以太近则生疑,生疑则要吃人。

而作为明太祖同乡、故友、勋臣、亲家的李丞相不幸就是这个离朱元璋太近的人。朱元璋的发迹史,李善长最清楚;朱元璋搭建的新的政治权力结构中,李善长位居一人之下、万人之上;作为淮西集团首领的李善长,故旧戚党布满朝堂,势力盘根错节……

这样一个李善长,能让那个虽然在他前面,但离他只有一箭之遥的人放心吗?何况,这个人是朱元璋!

李善长只有不得善终而死,除非老天让他短命。从史籍中分析,实际上在大封功臣之前,朱元璋就已经对李善长不满了,几次当着大臣的面说李善长无相才,明末著名史学家史迁说得很干脆,他断定朱元璋即位后即开始厌恶李善长。

《明史》叙述朱元璋和李善长关系演变时使用的是这样一些句子:“帝始稍厌之”,“帝衔之”,“帝怒”……可以清楚地看出,在很早的时候,在李善长家族还有着表面风光的时候,杀机就开始在他头顶盘旋。

只不过,皇帝也是人,他在杀心盈怀的时候,可能难免想起了当年的患难与共,想起了这个人的种种功劳和苦劳,更可能还有很多的现实考量,毕竟杀开国第一文臣、宰相,常常会牵一发而动全身。

这也许正是拖了这么久,直到李善长77岁,朱元璋才下定决心的原因。

明朝开国功臣李善长早早辞职归乡,为何还是被朱元璋满门抄斩?

一、胡惟庸是李善长选定的淮西集团的首领接班人,后来成了丞相。

朱元璋手下,有两大集团,一是来自他家乡的、李善长领头的淮西集团;一是刘基领头的浙西集团,两大集团一直明争暗斗。

刘伯温的神机妙算和《三国演义》中的孔明有一拼!(注意不是《三国志》!朱元璋对刘伯温是心存猜忌的,因为刘伯温的高明胜过了朱元璋,龙湾之战到救援安丰,朱元璋想到的,刘基想到了,朱元璋没有想到的,刘基还是想到了。开国封爵,文职功臣中就李善长封了韩国公,年俸四千石,还名列第一;刘伯温只封了个诚意伯,年俸二百四十石。

洪武元年,李善长的亲信因犯罪被刘基抓起来要杀了,李善长以京城久不下雨为由阻止杀人,刘基斩钉截铁地回答:杀李彬,天必雨!结果杀了李彬,天没有下雨,刘伯温失算了,李善长煽动很多人群殴刘基,朱元璋并没为难刘基,但刘基于当年八月无奈请假回老家。临走,刘伯温还建议老朱不要定都凤阳、不要轻易攻打实力尚存的北元。刘伯温临走,推荐死党杨宪接任了御史中丞,准备再次与淮西集团开打。杨宪利用言官的力量,抓李善长的把柄,不断找朱老大打小报告,产生了累积效应,本来就对李善长集团设防的朱老大对李善长有了看法,对他多有指责,十一月又召回了刘基,委以重任。

李善长知道自己已成靶子,目标太大,他也找了个代言人,此人应威望不高、容易驾驭,他选中了胡惟庸。他不知道胡惟庸正如当年刘基对老大点评的一样:“现在还是一头小牛,但将来他一定要摆脱牛犁的束缚!"就这样,胡惟庸站在了大明高层政治的聚光灯下,从这一刻起李善长就把自己的命运有意无意地绑在了胡惟庸的战车上。

二、胡惟庸的相权独揽和朱元璋的皇权独揽不断冲突,为自保胡惟庸拉上了越来越多的功臣,他最想捎上的还是有两张免死铁券的李善长。

胡惟庸在朱元璋帮助下打败刘伯温后,越发猖狂,贪污受贿,打压不听话的下属,甚至挑战皇权,私截下属奏章,官员升降、处决犯人都不经过朱元璋批准。朱元璋采用“将欲取之,必先与之”的策略,他想彻底废掉丞相制度。

胡惟庸知道朱屠夫心狠手辣,他突发奇想,拉尽量多的功臣抱团取暖。他拉到了吉安侯陆仲亨、御史大夫陈宁、都督毛骧……他还想拉李善长下水。李善长可不想踩这趟浑水,他深知当时已无人能和朱老大抗衡,所以他断然拒绝了胡的请求。

胡惟庸锲而不舍,他把儿女亲家、李善长亲弟李存义拉下水,再让李存义不停游说李善长。后来李善长就下水了。

胡惟庸自以为牛哄得不得了,谁知朱元璋捏死他相当于捏死一只蚂蚁。从洪武十三年胡惟庸案发,连续查了好几年,被杀者逾万!胡惟庸自然难免一死。

李善长本是胡惟庸的伯乐,后来又被胡惟庸拉下了水,但由于他在朝廷的巨大影响力,加之朱老大没有掌握李善长、李存义兄弟的谋反实据,朱老大暂时没杀他,他弟弟李存义也免死,放逐到崇明岛。

三、李善长在胡惟庸案后暂时侥幸逃脱,但随后又连续犯了两个大错。

洪武二十三年,李善长家修房子,他向汤和请求借三百士兵,汤和密报了朱元璋,朱老大又动了杀机。

他的亲信丁斌因犯法被流放,李善长竟然以有罪之身、不避嫌疑、替丁斌求情!朱元璋嗅觉灵敏,他怀疑丁斌掌握了李善长的秘密,于是把丁斌关在监狱里日夜拷打。丁斌供认了李存义和胡惟庸共同谋反的细节。朱元璋抓回了李存义,李存义供出了哥哥“汝等自为之"的话语。

墙倒众人推,御史府、钦天监都来踏上一只脚,最终李善长被杀,夷三族。

四、即便李善长没有举荐胡惟庸、后来没有下水,他也是死路一条,因为朱元璋的屠杀功臣政策是既定的方针。

事实上,开国功臣大明开国后仅有相当低调的汤和、沐英(元璋义子、朱标好友,奉令永镇云南,后来思念英年早逝的兄弟朱标,不久跟朱标走了)、耿炳文(擅长防御战)等侥幸逃脱朱老大的魔掌。

元璋手下,逃过毒手的功臣掰着指头数得过来。

逃脱的两种情况,一种没等朱老大下手自己先死的,如胡大海、常遇春甚至包括沐英,死人是对朱家三代构不成威胁的;一种是汤和一类,本是老友,建功不骄,尾巴夹得紧得不要不要的,相当于一级保护动物极为稀少啊;一是耿炳文类,防御战专家,子孙登基时来护驾的!李善长才华出众、功高盖世,尾巴夹得不够紧,屁股也没坐得稳,耳朵根子又软,遇到杀红眼的朱老大,没命的!

明朝开国功臣李善长早早辞职归乡,为何还是被朱元璋满门抄斩?

本文由武史君原创,欢迎大家关注专注武史

李善长到底是不是冤枉的,这个话题一直存在争议,有人说他恃宠而骄,目中无人冒犯太祖,最有应得,有人说他是势力庞大影响皇权统治,等等。在我看来说冤枉是对的,说有过错也是对的,但最大的问题还是君臣离心,还有李善长没有探清楚朱元璋的底限。所以死也不冤,毕竟自古有的是君让臣死臣不得不死的事情,但罪不及子女可怜了一家七十余口。我一向内心敬佩太祖但在这件事上,太祖的暴戾实属大错。下面是我对整件事的观点。

- 李善长对于朱元璋夺得天下的重要性堪比汉高祖之萧何

这是汉朝开国后对于萧何的加封,我们看一下李善长的加封,洪武三年(1370年),大封功臣,太祖说道:“李善长虽无汗马功劳,但跟随我多年,供给军粮,功劳很大,应当晋封大国。” 于是授他为开国辅运推诚守正文臣、特进光禄大夫、左柱国、太师、中书左丞相,封为韩国公,年禄四千石,子孙世袭。并授予铁券,免李善长二死,其子免一死。 当时被封公者,有徐达、常遇春之子常茂、李文忠、冯胜、邓愈及李善长六人,李善长位居首位,诏书中将他比作萧何,对他褒奖备至。可见其对于朱元璋的重要性,甚至按照常遇春的经历,李善长如果安然终老都是可以死后封王的。

虽然李善长和朱元璋之间没有像萧何和刘邦那般有深厚的青年友谊,但李善长作为最早跟随朱元璋的谋臣,帮助朱元璋鞍前马后,稳住后方,提供钱粮,安排人才,调节各部门关系,是一位十分称职的CEO,特别是朱元璋在被郭子兴压迫的时候,郭子兴要招揽李善长,而李坚定的留在朱元璋身边,可以说是真爱,文史记载李善长擅长法家,有推演预言的能力,或许是因为他深知朱元璋是真正能夺得天下的雄主。但他算的清别人,却算不清自己的结局。

- 开国后君臣之间逐渐离心,温馨的外表下是互相心理上的忍耐

史料记载李善长外表宽厚温和,内心却爱嫉妒,待人苛刻。常常有人因为小事得罪了他,李善长就闹到皇帝那要求罢免,而皇帝还必须要给李善长面子,一次两次是容忍,一直这样可就是烦人了,在胡惟庸案发生后,和胡惟庸有关系的都被处罚,唯独李善长没有受到牵连,这是太祖对于李善长的良苦用心,但在李善长眼里却是我功劳在此,你朱重八能不敬我?

太祖选择第二次容忍,在李善长因病回家休养时扔然给与极大荣耀。善长因病辞官归居,太祖赐临濠地若干顷,设置守坟户一百五十家,赐给佃户一千五百家,仪仗士二十家。一年后,李善长病愈,太祖便命他负责修建临濠宫殿,将江南富民十四万迁徙濠州耕种,让李善长管理他们,留在濠州数年。这可是房地产改造里面油水巨大。

但估计在李善长眼里我堂堂丞相,你让我盖房子,估计这也是二人赌气的开始。

朱元璋的步步忍让换来的却是失望

可能是因为却是让如此功臣做着建筑小活心理愧疚,太祖以临安公主下嫁其子李祺,授为驸马都尉。初定婚礼,公主严修妇道。李家受宠显赫,时人极为羡慕。但李善长并没有因此就消气依然在赌气中甚至于朱元璋生病都没有去看望,这在古代兼职是极大的不敬 ,有人告发朱元璋就简单的惩罚了一下,被削年禄一千八百石而对于动着抄家灭门的朱元璋来说已经是给与极大的恩情了。随后更是不久又命李善长与曹国公李文忠一起统领中书省、大都督府、御史台,同议军国大事,监督圜丘之工程。此时距离李善长获罪还有十四年。可见朱元璋也不想 杀李善长。

忍无可忍终于爆发,灭满门,丹书铁券,世袭罔替成为笑话

但随后发现李善长的弟弟居然有参与其中,而李善长居然还和胡惟庸关系很好提前知道胡惟庸怀有二心,太祖看在李善长的面子上居然还没有杀李存义父子只是监禁不得不说太祖此时还在忍耐,或者是还在等等李善长能主动找自己说个清楚,但李善长还是不知感恩。

谁能想到一个小小的借用士兵盖房子事件居然成为绊倒这个庞大家族的火药引子。最后我们都知道,李善长一家被灭门除了和公主所生的两个孩子外没有任何幸免。

只能说李善长的才华可比萧何到做人艺术上却天壤之别。朱元璋之凶狠尚且给与李善长数次机会,但是他自己不懂得退却,假如能放下身份早些认错或许就不是这般模样。他自己可以死,可怜那一门老小。

明朝开国功臣李善长早早辞职归乡,为何还是被朱元璋满门抄斩?

李善长被赐死一事,相传是因为他和之前的宰相胡惟庸有谋反的嫌疑,而且不止他一人被杀,李善长全家七十余口人也被全部斩首,只有他的儿子李祺,因为是朱元璋女婿而免罪,和公主一起被逐出京城了。

这样来看,李善长倒真的是罪无可恕,谁让他要谋反呢?可仔细想来,此案确实疑窦丛生,必须翻案的。

朱元璋杀李善长始末,李善长真的要谋反吗?最显而易见的一点就是:胡惟庸谋反案是在洪武十二年(1380年)正月,李善长被杀则是在洪武二十三年(1390年)五月,而李善长早在洪武四年(1371年)就退休回家养老了。一个不问世事长达二十年的老头,还能谋反吗?

再者谋反也是要有动机的,像胡惟庸谋反可以说他是为了权力和地位,但李善长早在开国之初就和徐达一起封为特等公,任左丞相,儿子李祺娶了朱元璋女儿临安公主。可以说李善长此时已经是享受到了一位臣子能够享受的所有荣誉了,他又何必跟着胡惟庸这个小弟去谋反呢?

最后一点也和前朝那个被诬陷谋反的人一样:李善长作为和朱元璋一起起兵的人,他最有能力谋反的时候不是应该在反元的时候吗?难道韩信、周亚夫、李善长这些人,真的要在天下稳定的时候来谋反,以显示出自己的与众不同吗?不可能的事嘛。

所以李善长被满门抄斩的原因,其实不是因为他谋反,他也没可能谋反。朱元璋杀李善长的原因只有一个:完全废除丞相制度,实现皇权的高度集中。早在洪武二年,朱元璋就和刘伯温一起商讨如何重组中央机构,意思就是如何处理左丞相李善长和右丞相徐达。两人商讨来商讨去,最终决定李善长、徐达留任左右丞相,杨宪、汪广洋、胡惟庸接任左右丞。(明初最高权力机关为左右丞相和左右丞)

之后李善长和徐达接连退休,由杨宪和汪广洋顶上,胡惟庸后备。这几个人都是没有什么政治资本的“白身”,虽有才能但难以服众,把他们扶起来可以起到很好的互相制约作用。之后这三人也同样死于朱元璋手中,处死胡惟庸后,朱元璋宣布正式废除宰相制度,以后谁敢议论复立宰相者处凌迟处死极刑。

李善长受“胡惟庸案”被逮捕,可审来审去都找不出李善长有确实的谋反罪状。其实这时候的李善长只要上表和朱元璋说说,服个软就行了。因为胡惟庸案到此也差不多了结了,废除宰相制度也得到了执行。李善长只能算是这场风波里的一个小插曲,朱元璋根本不用杀他。

可问题就是李善长这人脖子硬得很,完全不愿对老战友朱元璋服软,就算朱元璋特意下诏免了李善长死罪,可李善长却始终连个“谢”字都不说,而且免罪回家的数年后,还为了扩建府邸向汤和借了三百士兵帮忙。(这一点更证明了李善长城府不深,心胸坦荡,他根本就没谋反,又何必畏首畏尾的)

这一下就激怒了朱元璋,他意识到:李善长树大根深,即使已经闲居在家但依旧能呼风唤雨,这样的人不杀不行,不杀不足以“正纪纲”(朱元璋建国之策)。所以李善长才会在退休回家二十年后以谋反罪被杀。因为如果不是谋反,则不能把李善长和胡惟庸连起来,也不能达到满门抄斩的惩罚程度了。

本文作者/狐史首丘:主写三国,次写明清,其余百度,然后乱编,喜欢点赞!明朝开国功臣李善长早早辞职归乡,为何还是被朱元璋满门抄斩?

李善长成了丞相之后,虽然享尽荣华富贵,但他本人愈发膨胀起来,妄自尊大,甚至有人只是无意间冒犯了他的权威,他也毫无宽恕之心,非要定罪或贬黜才行,一时间朝野人人自危。登基后第四年,李善请辞。但李善长离职后却不愿离开京城,恃功而骄。朱元璋虽然将公主许配于他的儿子,但他的儿子做了皇家驸马后,却连主动问安都不愿意,还要皇帝主动宣他进宫问安。

李善长辞职后,朱元璋命胡惟庸为右丞相。胡惟庸是李善长一手扶植,善于心机,假公济私,凡事以李善长为尊,此时的朱元璋已起了除胡之心。不久后,朱元璋以谋反罪顺利除掉了胡惟庸,朱元璋借此机会,誓要将其他胡党中人全数歼灭,但由于李善长求情,同是胡党人士的李存义父子侥幸被免了死罪,但必须拘禁于崇明岛不得出。李善长得知后,也不谢恩,反而找当地的官员征用了三百兵士用来扩建自己的府邸。当地的官员觉得此事实在不妥,就将此事禀告给了朱元璋。李善长擅自借用兵士以作私用,朱元璋没发作,但记住了这一笔账。

不久,李善长突然上书,请求太祖皇帝赦免一名叫丁斌的犯人。朱元璋本就多疑善猜忌,他细想其中必有蹊跷,便对丁斌进行了拷问,丁斌禁不住酷刑拷打,从实招了李存义乃是胡党人士。朱元璋气得重新把李存义下狱,李存义咬出李善长和胡惟庸谋反有牵连。朱元璋得知李善长早知胡惟庸有谋逆之心,但却从不曾禀告上告,谋逆之心昭然可揭。朱元璋大怒,认为他实在是大逆不道,叛国欺君,其罪可诛。

于是朱元璋立马下旨,将李善长妻女弟侄家共七十多口人通通诛杀,但朱元璋看在公主的面子上,仅留下了两位男丁。即使李善长拿出了免死的铁券丹书,也只是块无用的废铁罢了。一代开国功臣落得如此这般结局,不得不说是自作自受、咎由自取了。

明朝开国功臣李善长早早辞职归乡,为何还是被朱元璋满门抄斩?

李善长是淮西勋贵集团的“随葬品”。

明朝开国第一功臣、淮西集团首领李善长,洪武三年(1370年)被封为韩国公,是六公爵之首,其他五位公爵分别为徐达、常茂(常遇春儿子)、李文忠、冯胜和邓愈,朱元璋盛赞“与善长相比,萧何未必过也”。

洪武四年(1371年),李善长因病辞官归居,时年五十七。事实上,李善长影响力仍十分大,在濠地有守坟户一百五十家、佃户一千五百家、仪仗士二十家,此后还管理着十四万江南迁徙农户。

洪武九年(1376年),其子李祺娶临安公主,这也是此后李善长幸存一脉。

李善长是因为胡惟庸案第二次扩散而遭殃的,所以有必要介绍胡惟庸一下。

胡惟庸同为淮西集团一员,事实上是李善长所扶持的新的淮西集团首领。

胡惟庸乃李善长弟弟李存义的儿女亲家,在弟弟百般游说下,李善长选择了默许,且说:“吾老矣,吾死,汝等自为之” 这看似并没有错,两不相帮,然而这才是真正的大错特错。对于皇帝来说,默许他人的反叛而不揭发就是背叛,李善长算是被拉下水了。

洪武十三年(1380年),胡惟庸因任期内遍植朋党、打击异己、独断专行且不向朱元璋请示被举报谋反,案发即遭株连九族。此次事件后,宰相制度被彻底废除,皇权更加集中。

然而李善长始终是朱元璋的一根刺,不仅仅因为他的背叛,更因为他是淮西勋贵集团的前老大。洪武二十三年(1390年),胡惟庸案发十年后仍继续发酵,李善长便由此打上了“谋反”、“通倭”、“通虏”等罪名,全门七十来口遭杀戮。这第二次还包括了几十家权臣勋贵,也就是说不仅仅是李善长——已经七十六的老人。

胡惟庸案前后十年,诛杀者高达两万余,谋反或许真有其事,但皇权加强才是本质。

李善长是因为“谋反”“通敌”罪名处刑的,然而作为开国第一功臣,有这个必要嘛,且已经是六七十岁老者。因此,罪名就需要制造了,这也是第一届锦衣卫诞生的理由。锦衣卫初设于洪武十五年(1382年)三月,其目的便是为了扩大胡惟庸案打击面以彻底清除淮西勋贵集团,巩固皇权地位。

朱元璋曾因李善长、驸马李祺在其生病期间不加探望而处罚,也曾因李善长不为弟弟李存义免死之事表示感激而怨怼,但真正下定决心“法办”还是为了消除威胁。

李善长是作为淮西勋贵集团的 “随葬品”而死的,即使其已经退休多年,声望在威胁也就在,这是朱元璋所不愿的。

内容仅供参考,如果您需解决具体问题(尤其法律、医学等领域),建议您详细咨询相关领域专业人士。

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请与我们联系,我们将及时删除。