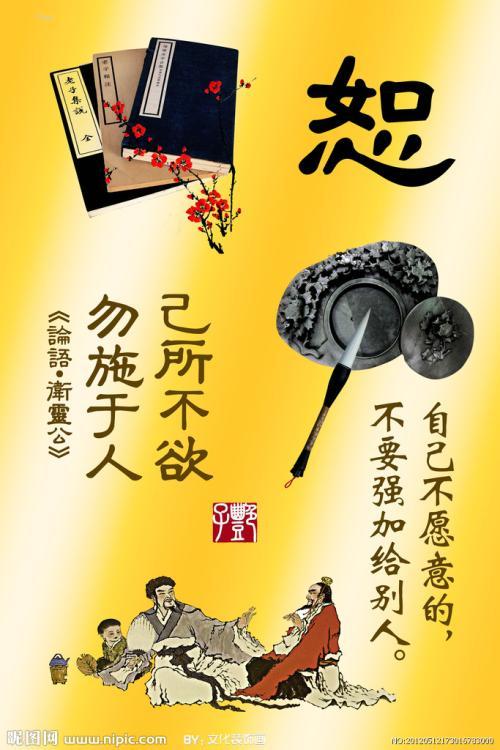

“己所不欲,勿施于人”的文化内涵是什么?

己所不欲,勿施于人是一个汉语词语,它的意思是如果自己不喜欢,就不要强加给对方。

《卫灵公第十五》子贡问曰:“有一言而可以终身行之者乎?”子曰:“其‘恕’乎!己所不欲,勿施于人。”

《公冶长第五》子贡曰:“我不欲人之加诸我也,吾亦欲无加诸人。”子曰:“赐也,非尔所及也。”

《颜渊第十二》仲弓问仁。子曰:“出门如见大宾,使民如承大祭。己所不欲,勿施于人。在邦无怨,在家无怨。”仲弓曰:“雍虽不敏,请事斯语矣。”

”己所不欲,勿施于人”可以说是儒家创始人祖孔子的一种为人做事准则。你在要求别人做什么时候,那么你自己也要这样做,这样,你才会心安理得。如果你自己本身就做不到,就不能要求别人做到。

孔子的这句话是处理人与人关系的原则。孔子认为每个人都应该有宽广的胸怀,待人处事之时切勿心胸狭窄,而应宽宏大量,宽恕待人。

倘若自己所不欲的,硬推给他人,就会破坏与他人的关系,也会将事情弄得僵持而不可收拾。人与人之间的交往确实应该坚持这种原则,这是尊重他人,平等待人的体现。人生在世除了关注自身的存在以外,还得关注他人的存在,人与人之间是平等的,切勿将己所不欲施于人。

己所不欲勿施于人能够更好地处理人际关系,避免减少人与人之间的各种矛盾,要求每一个都要用一棵宽容之心,去与他人进行联系与沟通,尽量不要在为人处世上与人为敌,要广交朋友。

从这句话我们可以看到,孔子所创建的儒家思想的核心就是我们仁、义、礼、智、信,其中的义有大义与小义之分,小义是正义,大义则是具备国家情怀,礼则是尊重他人,智是指大聪明大智慧,信则是指诚实守信。

图片来自网络

“己所不欲,勿施于人”的文化内涵是什么?

“己所不欲,勿施于人”,字面上的意思是自己都不想做的事,就不要强加给别人。这句话既是人人平等、互相尊重的做人做事道理,更是对人性的全面体察。

在做人做事方面,这句话强调换位思考的为人处世之道。无论我们做什么事情,说什么话,要先替对方想一想。

在做人方面,这句话强调了对他人的尊重。而尊重的前提是自尊,一个不能自己尊重自己的人,是不可能真正的尊重他人的。自尊的人会三思而后行,会推己及人,而后赢得他人的尊重。

这句话其实告诉我们,人性中有善也有恶。所谓人之初,性本善,说得其实是对人性的本质。但是在实际生活中,善恶的标准因人而异。每个人在付出行动之前,都应该以善为本,这就是我们常常说的“做人要厚道”。

有了这句话的指导,人才会四海皆友,人和人之间的关系才会更加和谐!

马克思说:“人的本质是一切社会关系的总和” ,每个人都不是独立存在的个体,这就要求我们善待彼此,世界才会充满了爱。

我一直崇尚一句话:人们今天对你的尊重里,深深蕴含着你曾经对他人的尊重!

“己所不欲,勿施于人”的文化内涵是什么?

春秋末期儒家思想创始人孔子提出了以“仁”为核心的思想体系。在《论语▪里仁》中,仲弓问仁。子曰:“出门如见大宾,使民如承大祭。已所不欲,勿施于人。在邦无怨,在家无怨。仲弓曰:“雍虽不敏,请事斯语矣。”。白话文的意思就是:

仲弓问怎样做才是仁。孔子说:“出门办事如同去接待贵宾,役使百姓如同去进行重大的祭祀,(都要认真严肃。)自己不愿意要的,不要强加于别人;这样做,邦国之间,家庭之间就没有怨恨,就会和谐。”仲弓说:“我虽然笨,也要照您的话去做。”。

孔子在回答子贡问:“有一言而可以终身行之者乎?”子曰:“其恕乎!己所不欲,勿施于人。”《论语·卫灵公》。孔子认为:这个字就是:宽恕。也就是:己所不欲,勿施于人。这应该是人一生的行为规范。

""己所不欲勿施于人"是儒家思想以仁为本的核心。对于国与国,人与人,邻里与邻里等之间的相处,交往都应该遵循的原则,即:自己所不愿意,不喜欢,反对的事物,做法等等"不欲",不施加给别人。这样就会建立起推己及人,设身处地,换位思考,相互理解和包容的和谐的礼仪社会。

在理解这句话时,一定要将其纳入儒家思想,中国古代文化的高度去认识,去解读。如习主席在墨西哥参议院的演讲,华春莹答记者问时,都首先提出:我国的古代思想文化中早就提出:"己所不欲勿施于人"的思想,教诲。这也就是我国的文化自信。我们不仅是这样说的,也是这样做的。

我国从来没有把自己的制度,文化强加于他国。而不是像美国对其他国家搞颜色革命,搞颠覆,搞入侵。强行把自己的所谓民主自由,体制移植到其他国家。伊拉克,利比亚,南联盟等。给世界带来了不休的战争和灾难。对于不利于其美国优先的国家,地区,组织等用制裁,退群,造谣,甩锅等等手段围堵打压。这不仅是美国霸权的必然行为,也是西方丛林法则,利己主义思想文化的行为反应。由此,可以看出我国文化的优越。

在这次新冠疫情中,我们也可以看到,美国对于我国采取的封城,带口罩等措施横加指责:侵犯人权,限制自由等等。结果,历史给了美国绝妙的讽刺!也许他们应该反思一下己所不欲勿施于人是多么的深刻,中国的思想文化是多么的伟大。

己所不欲勿施于人对于个人修养,为人处世,人际关系等等都有着重要作用。每个人都会有所体会。只要大家认真遵循去做,就会和睦相处,为构建和谐社会做出贡献。

“己所不欲,勿施于人”的文化内涵是什么?

这句话的唯一正解:毛主席的《为人民服务》

“己所不欲,勿施于人”的文化内涵是什么?

我认为这句话是中华文化的精粹,是与时俱进的信条。

“己所不欲,勿施于人”是一句孔子的经典妙句,这8个字的意思是自己不喜欢做不到不要强加于别人。这8个字一直是中华民族的重要信条,它讲明了处理人际关系的重要原则,尊重他人,平等待人,方才有真朋友。

这句话出自《论语·卫灵公》:“子贡问曰:“有一言而可以终身行之者乎?”子曰:“其恕乎!己所不欲,勿施于人。”

这8个字体现的文化内涵就是“恕道”,一个“恕”字,道出人与人、国与国之间的交往,就在于要将心比心。

近年来,这8个字常常被用来处理中国与其它国家之间交往的原则。

互尊互信,战略协作

2013年6月5日,在墨西哥参议院的演讲中,习近平曾引用此句强调平等相待和加强战略协作。他说,贵国总统贝尼托·华雷斯曾说过:“无论人与人还是国与国之间,尊重他人权利才能带来和平。”中国古代思想家孔子说过:“己所不欲,勿施于人。”

面对复杂多变的国际形势,中墨两国应该坚持互尊互信,在涉及彼此核心利益和重大关切的问题上,在探索符合各自国情发展道路的努力中,继续相互理解、相互支持。

不甩锅,大国担当今年4月初,有路透社记者问 : 有些中国的超市、健身房、酒吧、酒店、SPA以防疫为理由拒绝接待外国人,有评论认为这是针对中国国民在海外被妖魔化的报复行为。中方对此有何评论?

华春莹回答 : 我没有听说你提到的这些情况。前一段时间,中国刚刚发生疫情时,由于美西方个别政客妖魔化、污名化中国的错误言论,一些中国公民和亚裔在其他国家遭到了一些非常不公正、歧视性的待遇。己所不欲勿施于人。我们坚决反对,也不允许专门针对任何外国群体的歧视性行为。

你提到有健身房和SPA拒绝接待外国人,如果我理解正确的话,在当前疫情形势下,这类公共场所应该是不开放的。我们欢迎外国朋友在中国生活,希望他们能够感受到中国人民的善良、热情和慷慨。同时,处于当前疫情非常时期,为确保人民生命安全和身体健康,中方有关部门包括一些社区都有防疫规定。希望在中国生活的外国公民能够把自己当作中国大家庭的一员,自觉理解、支持和配合这些防疫规定。这既是为了他们自己的安全和健康,也是对广大公众安全负责。

面对世界性的疫情,我们专心致志、集中精力把自己国内疫情控制好。同时,我们胸怀白求恩式的国际主义精神,派出医疗救助队参与疫情国的救治工作。

可有些欧美政客浑然不顾国内疫情的严重性,四处散播中国“隐瞒实际感染数量、传播新冠肺炎疫情”等不实信息,对中国的防疫实施污蔑、攻击、甩锅等手段,以达到转嫁国内危机和矛盾之目的。

华春莹一针见血地道出了这些人的图谋不轨:“这些人试图制造出一只世界上最大的锅来甩给中国,让中国成为最大的替罪羊。但是这个锅太大了,对不起,他们甩不出去了”。

疫情无情人有情,大难当前,世界各国应该发挥命运共同体的精神,加强团结与合作,共同应对,尽快战胜疫情。

不干涉,和为贵2018年10月22日,面对美国4大部门对中俄伊干涉中期选举的“指控”,华春莹还是运用了这句话,她这样回应 : 早在上世纪50年代,中国就提出了著名的“和平共处五项原则”,其中一条便是互不干涉内政。几十年来,中国始终坚持“己所不欲,勿施于人”,从未对别国内政指手画脚,更没有意愿和兴趣去操心别人的家务事。

一段时间以来,美国一些政客用荒谬指责,用老生常谈的论调,新鲜包装的“罪名”,“发难”,热衷干涉别国内政,习惯于“甩锅”,转嫁矛盾诿过于人。

作为全球第二大经济体、世界第一大贸易国、世界第一大吸引外资国,今天的中国毫无疑问是个“大块头”,大国自有大国的定力。

2018年两会期间,新加坡联合早报记者问总理这样的问题 : 随着中国经济崛起,一些批评指出,中国越来越多地使用资本和中国市场的吸引力作为政治工具,影响他国的外交政策,甚至进行某种政治渗透。请问对此您有什么评价?您认为外界对于中国的崛起和战略扩张应该感到担忧吗?

李克强回应 : 中国这些年来对于世界经济增长的贡献率超过30%,这不仅有利于促进世界经济复苏,而且对于世界和平也是贡献。因为扩大了合作和贸易,就有更多的协商和谈判,从而避免冲突。中国文化历来主张“己所不欲勿施于人”,我们希望的是和为贵。我们要维护国家的领土完整,我们绝不会也不能丢去自己的一寸土地;但我们也不会侵占别人的一寸土地,我们走的是和平发展道路。

中国过去的发展是在和平的国际环境下取得的,今后实现现代化,也需要和平的国际环境。这里我想强调两点:第一,中国永远不会搞扩张。中国是发展中国家,我们无意搞扩张;即使将来强大了,也不会走国强必霸的道路。我们愿意和各国在相互尊重、平等互利的基础上发展关系,共同构建人类命运共同体。

我们和其他国家的合作都是按照市场规则、商业原则去推进的。我们倡导“一带一路”,也是要共商共建共享。我们对于发展中国家特别是欠发达国家的援助是力所能及的,并且不附加任何政治条件,谈不上政治渗透。至于国际社会在有些方面希望中国增加国际责任,我们能承担的是与发展中国家地位相当的国际责任。如果把这些看成是战略扩张的话,那就是误读或者是误解了。

第二,我们会集中精力做好自己的事。这些年来,作为总理,我深知中国发展中还有诸多困难和挑战,在民生方面还有诸多难题和痛点,政府每天要应对的是大量这类难题。我们出访和国际交往是为了赢得和平稳定的国际与周边环境,为中国发展赢得更多的共赢机遇,这一点我们是清醒的。

中国的身边,有真心相待的好朋友、共谋发展的好伙伴,也有以利相交的竞争者、暗中使绊的搅局者,更有处心积虑的碰瓷者、肆意妄为的破坏者。何以安内?何以服外?这就是坚持“己所不欲,勿施于人”。“己所不欲,勿施于人”的文化内涵是什么?

“己所不欲,勿施于人”,是君子做人的基本准则。卡耐基也说过:“你要别人怎么待你,就得先怎样待别人。”

己所不欲,勿施于人,出自《论语》,意思是:自己不想要的东西,切勿强加给别人。

“己所不欲,勿施于人”是孔子的经典名句,也是儒家文化精华所在,更是自古以来有道德有修养之人,所奉行的著名格言。

文化的深度往往决定其是否有用,只有明白一句话的来龙去脉,搞清楚它的文化底蕴,自己在日常生活中才敢于和善与运用它。

文化也是有“段位”的,有等级的,有深度的,所谓格局,无非就是具有文化深度和广度而已。现在咱们就来系统的说说“己所不欲,勿施于人”这句话的文化内涵。

一、“己所不欲,勿施于人”的由来

据《论语》记载,子贡问于孔子曰:有一言而可以终身行之者乎?孔子曰:其恕乎,己所不欲,勿施于人。

孔子的弟子,子贡也说:我不欲人之加诸我也,我亦欲无加诸人。

意思就是说,自己不想要的,不要加给别人。这句话已成为人们在处理社会关系时必须遵循的一种黄金律。

也是人们想取得人际关系的和谐不得不走的途径。

有些人,他们的心中只有“我”,一切以“我”为中心,一切从“我”出发,对于别人的痛苦和快乐漠不关心。

这些人是不会理解“己所不欲,勿施于人”的生活交往准则的。

二、“己所不欲,勿施于人”与名人的深度体悟

⒈ 蔡元培在《中国人的修养》中说:西方哲学家之言曰人各自由,而以他人之自由为界。

例如我有思想及言论之自由,不欲受人之干涉也,则我亦勿干涉人之思想及言论;我有保卫身体之自由,不欲受人之毁伤也,则我亦勿毁伤人之身体。

我有书信秘密之自由,不欲受人之窥探也,则我亦慎勿窥人之秘密。

推而我不欲受人之欺诈也,则我慎勿欺诈人;我不欲受人之侮慢也,则我亦慎勿侮慢人。

⒉法国大思想家伏尔泰对孔子的“己所不欲,勿施于人”这句话推崇备至。

他说,没有任何人像孔子那样对人类说出了一句最有用的真理:“己所不欲,勿施于人。”

⒊卡耐基也说过:“你要别人怎么待你,就得先怎样待别人。”

他们说的都是同样的道理。任何道理,都是说起来容易,践行起来难。

真正做到不把自己不喜欢的事情强加到别人身上,也不是一件非常容易的事情。

三、“己所不欲,勿施于人”现实意义

“己所不欲,勿施于人”是一种高尚的人格修养,也是一种同理心的表现,在人际交往中,我们要能够体会他人的情绪和想法,理解他人的立场和感受。

人生不如意者十之八九,谁都有不顺利的时候,许多人感到不利时,首先想到的是外部的环境,比如来自他人的冷漠无情。

有些同学成绩差,就将原因归咎于学校的管理和老师的讲课方式,却唯独不从自身找原因。

“己所不欲,勿施于人”就是换位思维的一个核心理念,当我们能切身地领悟到这种境界时,有许多不理解的事都会豁然开朗,从此迎刃而解。

当作错了一件事,或是遇到挫折时,你是期望你的朋友说一些安慰、鼓励的话,还是希望他们落井下石呢?

以友好、真诚的态度与别人交往沟通。这种美德的具体表现就是“己所不欲,勿施于人”。

这就告诉我们要以己度人,将心比心,了解他人的处境,与此同时,要为对方着想才好。

“己所不欲,勿施于人”,可说是“仁”的范畴的重要原则和内容,表示人们在社会生活中应该遵循的一项基本的行为准则和一种重要的价值取向。

这一准则要求人们在居家生活、人际交往乃至一切社会活动中,都应本着尊重他人、体谅他人、理解他人的心态去展开活动。即是在社会互动中理解、体察对方,推己及人。

采用“己所不欲,勿施于人”的原则,在日常工作和生活中,多问一下自己:我做这件事产生的后果自己觉得如何?

如果自己能够接受,那么别人也大概能够容忍;如果自己都不能容忍,那么别人肯定也不愿接受。这样自己的人缘就会越来越好。

我们可能已经知道,如何在生活中做到己所不欲,勿施于人。

事实上,能够为他人着想,不仅是一种博爱的胸怀和境界,还是适应社会,更好地与人相处的基本要求。

己所不欲,勿施于人,理解这句话就能获得好人缘吗?

我们只有常常在日常生活和人际交往中,设身处地为他人着想,才能做到精诚合作,互利互惠,同时最大限度地减少和他人的无关紧要的小矛盾。

《论语》中说:夫子之道,忠恕而已矣。这句话揭示了处理人际关系的重要原则——人应当拿对待自己的行为当作参照物来对待他人。

人应该有宽广的胸怀,待人处世之时应该宽宏大量、宽恕待人。

这种“己所不欲,勿施于人”的态度,不仅是对别人的尊重,而且也是待别人宽厚的表现。

自己不喜欢虚伪、讲假话,就不能希望、更不能要求别人虚伪、讲假话。自己不想犯错误,也不能希望别人犯错误。自己不愿意贫穷,也不能希望别人贫穷。

当今社会在飞速发展,人们的生活越来越多元化,也相应地出现了生活方式、理念不同的人,人与人之间的关系也呈现多维的特点,所以,和谐相处则显得尤为重要。

《论语》中说:己所不欲,勿施于人,此话教导我们:要善于站在他人的立场上思考问题,自己不想做的事情,也不要强加于别人。

清朝康熙年间有一位大学士,名叫张英。某天,张英收到一封家书,说家人为了争三尺宽的宅基地,与邻居发生纠纷,请他疏通关系,打赢这场官司。

张英阅信后,坦然一笑,回信之时,附上一首诗:千里修书只为墙,让他三尺又何妨?长城万里今犹在,不见当年秦始皇。家人接信后,主动让出了三尺宅基地。

在人与人的相处中,其中的道德标准成为衡量一个人处事原则的重要依据。

每当遇到一个问题时,要设身处地为对方着想,不要以个人的利益为出发点或者将自己不愿意承担的负担转移到别人身上。

如这样,就没有处理不了的事情,没有解决不了的问题。

文化的深度很重要,同样一句话,理解的深度不同,效果也是千差万别。

己所不欲,勿施于人,这句话就是深度文化的缩影,只有细心领悟,才能知其所以然。

久而久之,它可以内化为一个人的素养,进而成为一种脱俗的气质,拥有如此气质之人,其人缘不好才怪。

内容仅供参考,如果您需解决具体问题(尤其法律、医学等领域),建议您详细咨询相关领域专业人士。

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请与我们联系,我们将及时删除。