为什么有人说“愚公移山”比喻坚持不懈,而“精卫填海”比喻徒劳无功呢?

意志坚定,不畏艰难。

“精卫填海”神话故事比喻的是:不论干什么事,都要意志坚决,不畏艰难。

精卫:这是我国古代神话中的一种鸟名。精卫衔来木石,决心把大海填平。以前说的是有深仇大恨,立下决心报复。后来比喻做什么事都要意志坚决,不畏艰难。

“精卫填海”出自《山海经·北山经》一书中:“炎帝之少女名曰女娃。女娃游于东海,溺而不返,故为精卫,常衔西山之木石,以堙于东海。”

文章大意:

传说精卫原是炎帝神农氏的小女儿,她的名字叫女娃。一天,女娃来到东海游玩,不幸落水而亡。女娃死后,她的精灵化作了花脑袋、白嘴壳、红色爪子的一种神鸟。这个神鸟每天从山上衔来石头和草木,投进东海里,然后,口里还发出“精卫、精卫”的悲鸣,好像是在呼唤着它自己。

显然“精卫填海”神话属于“死后托生”神话故事,而且,‘精卫填海”仍属于复仇型神话。女娃生前与大海并无任何冤仇,由于自己不慎才溺水身亡,才与大海结下仇恨,于是她化身为鸟,用终身填海来完成复仇事业。

虽然女娃的死是一种偶然事件,但揭示了生命的脆弱与大海(大自然)的强大。人们通过精卫填海来表达要与自然博斗的毅力和决心。

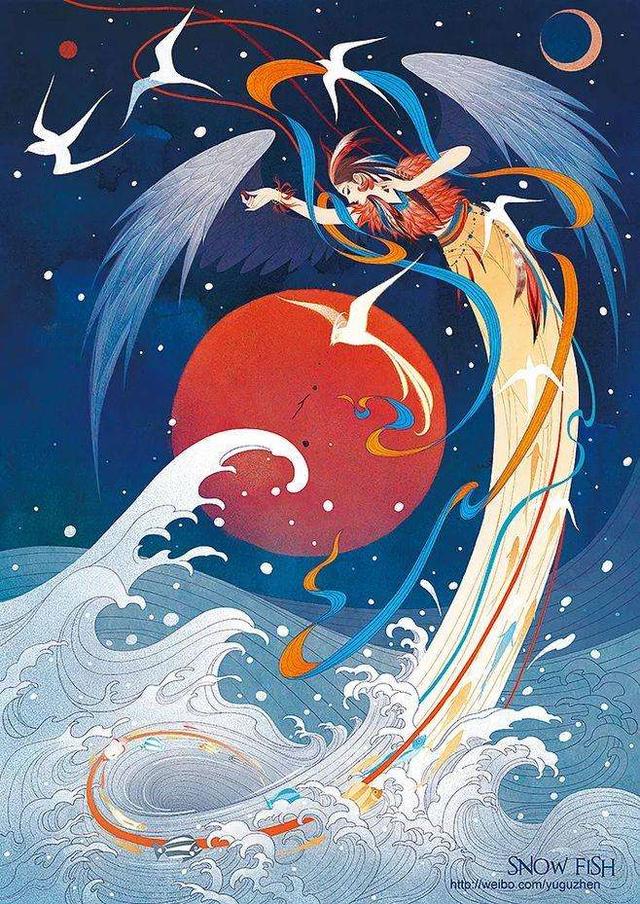

注:图片来自网络

为什么有人说“愚公移山”比喻坚持不懈,而“精卫填海”比喻徒劳无功呢?

比喻顽强的拼博精神。

为什么有人说“愚公移山”比喻坚持不懈,而“精卫填海”比喻徒劳无功呢?

有人说“愚公移山"代表的是坚持不懈,我认为是这样的,我们来看看。

愚公门前的王屋和太行两座大山阻挡了出路,愚公好招自己的儿女一起来挖走这两座山,当别人取笑他时,他说,我这一辈子挖不完,还有儿子,儿子这辈挖不完,还有孙子,子子孙孙往下挖,总有挖尽这两座山的那一天。我想这就是一种坚持不懈的精神,为了目标一致向前,不用管别人怎么看,坚持不懈,总能达到目的。

再看看"精卫填海",精卫是炎帝的小女儿,从小就向往大海,这天终于看到了大海,却被狂风巨浪吞没了,后来化成了精卫鸟,含着石头发誓要填平大海决不罢休。我觉得一只鸟凭着嘴里含石头想把大海填平,有点异想天开,想一想,海纳百川,每天河流入海,怎么能被小石头填平呢?所以我认为这些人说的对,就是徒劳无功。

这是我的看法,希望对你有帮助,谢谢!

为什么有人说“愚公移山”比喻坚持不懈,而“精卫填海”比喻徒劳无功呢?

为什么有人说“愚公移山”比喻坚持不懈,而“精卫填海”比喻徒劳无功呢?原因很简单,因为愚公移山成功了,精卫填海失败了。

做同样的一件事情,成功与失败的结局不同,那么世人对他的评价就会截然不同。很多时候,大家要的是结果,而不是过程。同样是治水,鲧采用堵的方法治水,失败后被流放羽山而死;鲧的儿子禹采用疏的方法治水,功成之后成为天子。

太行、王屋二山,方七百里,高万仞,本在冀州之南,河阳之北。愚公认为这两座山阻碍了他出行,于是他聚积全族,要挖土除山。在愚公看来,他的子孙无穷,而山不会增加,挖数万年,总是可以挖通的。

如果愚公坚持挖山,那么现在他的子孙还在挖山,天帝感其诚,派夸娥氏二子负二山,一厝朔东,一厝雍南,替愚公移了山。因此愚公之所以能移山,并不是因为他能力强,坚持得久,而是有神仙帮助他。现实生活中,坚持不懈未必能取胜,除非有贵人相助!

《山海经·北山经》炎帝之少女名曰女娃,女娃游于东海,溺而不返,故为精卫。常衔西山之木石,以堙于东海。在传说中,精卫是一种鸟,她是炎帝之女所化,游东海而溺毙,因此衔木石以填海。精卫一直都在填海,但结果是东海一直存在,因此精卫做的事情是无功的。精卫没有子孙后代,她一个人填海是注定不会成功的,因此天帝并没有派神仙去把东海给移走。精卫坚持不懈的填海,但是她没有贵人相助,因此她的行为是徒劳无功的!

为什么有人说“愚公移山”比喻坚持不懈,而“精卫填海”比喻徒劳无功呢?

谢果果邀,愚公移山和精卫镇海是两个概念,不能相提并论,为什么?因为愚公是人,而精卫是鸟,人与鸟自然不能并例。以现实为例,人有能力移山,而鸟无能力镇海。人有智慧,有科学,有机械。而鸟不能借助科学和机械,也不能代代相传,持之以衡。愚公移山是一种精神,一种力量,山不能再高,挖一点少一点,代代接力,按锣缉思微是行得通的。

为什么有人说“愚公移山”比喻坚持不懈,而“精卫填海”比喻徒劳无功呢?

传说中精卫是炎帝的女儿,本名唤作女娃,一天她到东海游玩,在海里淹死了。死后灵魂化作精卫鸟,每天从山上衔来石头,投入东海,誓要把大海填平。不过,由于大海实在太大,她至今仍在做着填海的工作……

与这个故事相似的还有愚公移山,年近九十的愚公觉得自己家门口的两座山(太行山和王屋山)妨碍交通,就号召家族邻里所有人一起搬山,最终他的精神感动了天帝,天帝就让两位大神把山给移走了。

这里有个疑问,为什么同样是做不切实际的事情,愚公的精神就能感动天帝,而精卫鸟的精神就不能呢?两人的结局为什么大相径庭?

有人说愚公是在做一件对家族后代有意义的事情,而精卫鸟只是在发泄私人的恩怨,所以两人的结局不同。

其实,深究精卫鸟填海故事背后的成因,它实际上表现了遭受自然灾害的原始人类征服自然的渴望,而愚公移山同样也是人类征服自然的一次实践活动,两者本质上差别不大,都想征服自然,为什么会产生不一样的结局呢?

难道是山比较好移动,而海比较难填平吗?

其实,这是一个很重要的因素,在古人心中海要比山大的多。愚公移山的时候就说了,将来他们把挖出的石料都填到渤海里,潜台词是大海的容量能够轻松地吞下太行、王屋二山。

可见在古人心中,山的高是有限的,但海的大却是无限的,愚公移山凭借子子孙孙的力量,也许真有成功的那天,而精卫填海,是在填一个无底洞,即使她把一百个太行、王屋山都投进海中,大海也填不平。

所以这就是为什么愚公移山能够感动天帝,而精卫填海却不能,因为这件事恐怕连天帝本人也办不到。

另外一个因素,愚公能够成功,精卫注定失败,和他们两人的出身也有很大关系。

精卫鸟是炎帝的女儿我们都知道,而愚公是谁呢?他其实就是黄帝的后代大禹的化身。

大禹和愚公是同一个人,证据如下:

1、《愚公移山》中太行、王屋二山原本位于冀州,愚公认为他们如果搬走了,将来就可以直达豫州。而古代尧舜都在冀州称王,但是大禹继位之后铸造九鼎,把最大的鼎放在的豫州,此后天下便以豫州为中心。所以,从冀州到豫州,其实就是暗示了大禹继位后的这次政治中心的转移。

2、愚公要搬的两座山是太行和王屋,而《尚书.禹贡》中有大禹为了治水疏通王屋山、太行山的记载:“柱、析城至于王屋;太行、恒山至于碣石,入于海。”大禹治水,遇上阻碍河道的山,要搬走也是情理之中的事情。

种种迹象表明,大禹就是愚公的原型,愚公其实就是禹公的意思。大禹是黄帝的玄孙,而精卫鸟是炎帝的女儿,炎黄二帝结盟打败了蚩尤部落之后,之后炎黄部落又爆发了战争,结果黄帝取胜,而炎帝落败。那么炎帝后代的下场可想而知。

有学者认为“精卫填海”是部族婚姻历史事实的产物,是炎帝部落集团与少昊部落集团帝俊时代王子婚姻的真实反映,它实际描写了炎帝公主女娃嫁与帝俊部落王子后思亲的伤悲意绪,是对女性婚姻及命运悲剧的形象写照,也是中国历史上最早“和亲”史事的反映。

内容仅供参考,如果您需解决具体问题(尤其法律、医学等领域),建议您详细咨询相关领域专业人士。

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请与我们联系,我们将及时删除。